Баварский Национальный Балет.

«Сёстры».

Музыка — Франк Мартин.

Хореограф — Кеннет Макмиллан, сценография и костюмы — Николас Георгиадис.

«AfterLight».

Музыка — Эрик Сати.

Хореография — Рассел Малифант.

«Broken Fall».

Музыка — Барри Адамсон.

Хореография — Рассел Малифант.

«Девушка и Метатель ножей».

Музыка — 48nord.

Хореография — Симон Сандрони, Ленка Флори

Нужна ли балету нарративность? Вернее, увлечение буквальным «переводом» текста в движения? По-моему, поэзия танца бесконечно страдает от «сурдопереводов», в которых танец убит грубостью бытового жеста…

Вечер премьеры Баварского Балета в «Принцрегентен Театре». Три отделения. Общей (весьма общей!) темой всего действа в программке заявлены «людские взаимоотношения». Лючия Лаккара — хорошая классическая танцовщица в балете «Сестры» (по пьесе Гарсия Лорки «Дом Бернарды Альбы») исполняет партию Старшей Сестры, на которой Пепе эл Романо (Кирил Пьере) собрался жениться из-за наследства. В их дуэте хореографом подчеркнуты отстраненность, формальность, дистанция. Натянутость поз, прямой угол корпуса при поклоне, воздух между телами в парном танце — этого бы и достаточно, ведь прочитываются отношения, но нет — после поцелуя еще и брезгливое утирание рта ладонью, и ладони о штаны…

Образ деспотичной Матери с клюкой (Беатрис Кордуа), как и соперничество сестёр, весь построен на подобной жестикуляции. Вот Средняя безмолвно «кричит», сложив ладони рупором: «Сюда-сюда!». Указующий жест рукой: «Она с ним! С ним! Там! Там!». Всё прямолинейно, «в лоб», как, впрочем, и сценография Николаса Георгиадиса. Лестница по центру, на втором этаже штора, за которой, как и предполагается при первом же взгляде на декорацию, повесится Младшая Сестра.

Неинтересно. Даже учитывая, что постановка — реконструкция несколько устраевшего спектакля 1963 года. А уж тем более, в сравнении с хореографией «Bernarda» Матца Эка, обратившегося к драме «Дому Бернарды Альбы» в 1978 году.

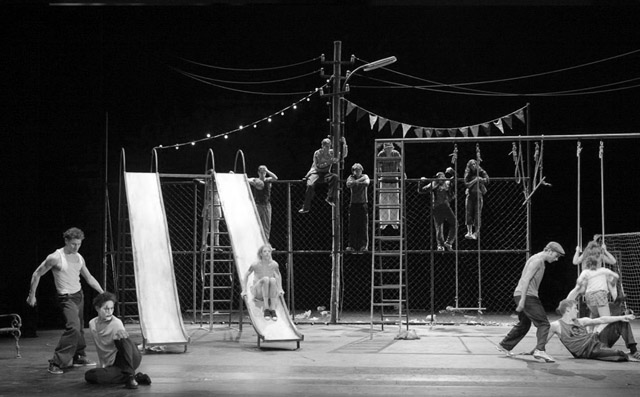

Хореография Симона Сандрони в «Девушке и метателе ножей» (либретто по циклу стихов Вольфа Вондрачека) вообще, на мой взгляд, далека от понятия «балет». Сандрони считает, что «искусство должно быть правдоподобным», потому воссоздаётся на сцене настоящая, правдоподобная детская площадка с горкой и песочницей, где скучает команда бродячих циркачей — они никому тут не нужны и никто не обращает на них внимания. Скучают не только циркачи, но и зрители. Немного оживляют

Рассел Малифант. Вспоминаю, откуда мне знакомо имя этого хореографа — лондонский DV8 Physical Theatre: «Enter Achilles» (фильм 1995), «The Cost of Living» (фильм-перформанс 2003). Малифант может быть провокационным, шокирующим, но в его хореографии не происходит подмены танца чем-то иным.

«Broken Fall» — борьба танцовщиков — двух мужчин и женщины с гравитацией. Точнее, Танцовщицу (Екатерину Петину) перебрасывают из поддержки в поддержку, почти избегая соприкосновения её ног со сценой. Интересно, как идея, как развитие извечной темы балета — невесомости. В первые пять минут техника отточена, исполнение немыслимых поддержек и перелётов безупречно, хоть и в тоже время как-то бесстрастно, отстраненно, холодно. Остальные 15 минут чистой акробатики с повторением одних и тех же приёмов и движений, вызывали недоумение — ну, а дальше-то что? А дальше оба партнера ушли, и Она танцевала, пока сцену не накрыло занавесом. Загадочно. Особенно учитывая, что это «неэмоциональное» произведение изначально было поставлено для живой и нервической Сильви Гиллем.

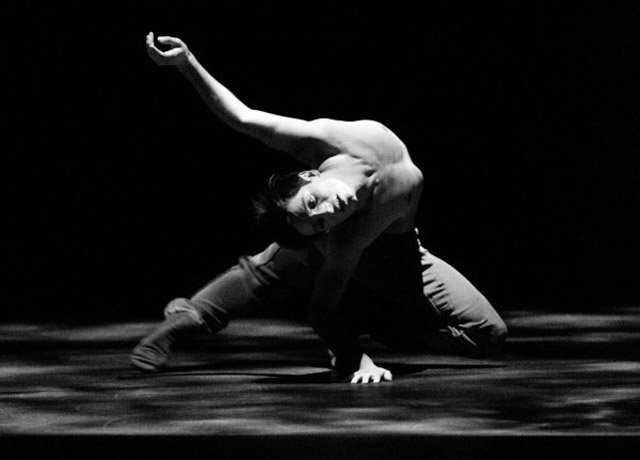

«AfterLight» — продиктованный интересом к творческому наследию Вацлава Нижинского, самый короткий фрагмент балетной премьеры. Самый минималистичный — солист, темная сцена и луч света сверху. Причудливый ажурный росчерк «югендштиль», хрупкость, прозрачность воздуха. Движение сквозь резные тени — то ли солнце сквозь листья деревьев, то ли солнечные блики по воде, то ли картины импрессионистов под фортепианные всплески. На этом фоне из темноты высвечиваются позы — да, Нижинский в Даниэле Пройето узнаётся моментально, но, уже через мгновенье, его движение перетекает в новое. Опять узнавание — запрокинутая голова, томно прикрытые веки, изгиб руки, тела, замирание… Это не копирование пластики, не механика. Это глубоко прочувствованное, ибо скрупулезно изученное по сохранившимся фотографиям и рисункам самого Нижинского, пропущенное через своё собственное «я», ПОНИМАНИЕ — эпохи, чувств и стремлений великого танцовщика прошлого. Но от уважения и восхищения его искусством проложен путь к сегодняшнему прочтению этой эстетики. И оно не отменяет красоты, не примешивает к ней грубый быт, не обесценивает: ажурный свет тонкого луча разливается по площадке, танцовщик купается в нем, греется, играет. Затем луч медленно сужается, исчезает в колосниках сцены. Даниэль Пройето завороженно следовавший за светом, как в водовороте, теперь провожает его взглядом. Сцена снова погружается в темноту. Финал.

Здесь не было сюжета как буквально рассказанной «истории», дорогих декораций, бытовой жестикуляции, сверхсложных балетных трюков и прыжков. И костюм танцовщика обычный, современный — майка, спортивные штаны, шапочка. Но, если прямо и коротко, то вот это и были те 15 минут (между драмбалетом и «драм-небалетом»), ради которых стоило приходить в театр.

Комментарии (0)