«Ч-чайка» (по мотивам пьесы А. П. Чехова). Тюменский Большой драматический театр.

Сценическая редакция, постановка, пластика — Роман Габриа, режиссер спектакля Кости Треплева — Артем Томилов, художник Анвар Гумаров

Любой режиссер, берясь за постановку «Чайки», заявляет о своем намерении высказаться открыто о собственном (особом) пути в искусстве. Не могу, мол, молчать о… И далее — ряд принципиальных тем. Зачем заниматься театром сегодня и — еще важнее — каким именно театром. Кто такие новаторы и кто — консерваторы. Как взаимодействуют театр и публика. В чем суть понятия «успех» в искусстве (в фильме «Успех», помните, режиссер в исполнении Леонида Филатова ставил именно «Чайку»). Природа актера — она исполнительская или творческая… В общем, эта драма (ой, простите, комедия) Чехова заставляет художника заниматься саморефлексией, разбираться с вопросами профессии, «очи обращать внутрь души», по словам Ирины Николаевны Аркадиной, цитирующей Гертруду из «Гамлета» (да, с главной мировой пьесой «Чайка» крепко связана несколькими нитями, что придает ей еще больший театральный вес).

Если театр как таковой держит «зеркало перед природой», то «Чайка» — перед театральным творцом, и немногие из крупных режиссеров устояли перед искушением отразиться в «Чайке». Ставили почти все, а некоторые — не по одному разу: Някрошюс, Туминас, Вайткус, Люпа, Додин, Могучий, Бутусов, Крымов, Праудин, Коршуновас, Миура, Козлов, Шерешевский etc. За годы существования журнала на наших страницах отрецензировано более четырех десятков «Чаек», хотя не все спектакли назывались именно так.

У Романа Габриа — «Ч-чайка». Удвоенная буква «ч» намекает на что-то, может, на фамилию автора? Но текст спектакля максимально далек от канонического. Позже выяснится: Треплев заикается, пытаясь произнести «чайка», тормозит на начальном звуке, упирается в него, получается «ч-ч-ч-ч-ч-ч». Нечто болезненное, какая-то мучительная проблема заключена в этом слове для главного героя спектакля. И если бы не было на свете «Костика» Дмитрия Крымова, работу Габриа стоило бы озаглавить именно так. Петербургский режиссер ставит про Треплева, от имени Треплева (жанр определен как «сон сына о потерянной матери»), в память о Треплеве. Герой Габриа, надевающий перед показом своего домашнего спектакля шортики и летнюю рубашку с принтом — фотографией маленького мальчика, — конечно же, Костик, а не Константин Гаврилович.

Если окинуть «Ч-чайку» взглядом не самым внимательным, взять «общий план», то может показаться, что она сделана еще и в память о крымовской работе (самого «Костика» ведь больше нет). Я даже не знаю, видели ли создатели тюменской постановки спектакль Московского театра им. Пушкина, но внешнее сходство есть, и некоторые приемы выглядят как реплики в диалоге с Крымовым. Не как цитаты, скорее — как реминисценции. Прежде всего, конечно, пространство: вместо усадьбы Раневской и Гаева — дача с верандой, стоящая не на берегу колдовского озера, а возле большой лужи. Еще — полностью обновленный текст и перенос действия в сегодня. Вдобавок немало других совпадений — от песен Газманова в музыкальном решении до пугающих статистических данных о реалиях российской жизни, которые Треплев приводит в разговоре с матерью. Согласитесь, соблазнительна сама мысль о том, что можно вот так нелегально «спрятать» тень одного спектакля, убитого, в другом, живом, как внутри матрешки… Однако при пристальном вглядывании убеждаешься, что подобие здесь поверхностное. «Ч-чайка» наследует скорее не объемному, содержательно бездонному «Костику» Крымова, а давней ленкомовской «Чайке» (1966) его отца, Анатолия Эфроса, воплощавшей, как тогда писали, «тенденциозный», «монологичный» под-ход к Чехову. (Здесь уж точно — наследует непроизвольно.) Суть подхода в том, что через классику громко, без нюансов, выкрикивают «свое», жертвуя тонкостями, упрощая образы и спрямляя разветвленные линии драматических напряжений пьесы. Нечто подобное наблюдаем у Габриа.

Современный режиссер не связан клятвой верности автору, поэтому Габриа пишет новый текст для «Ч-чайки». Убирает часть персонажей; исчезает доктор Евгений Дорн, у Чехова один из немногих, кто понимает или, по крайней мере, готов понять искания Треплева. Здесь «Женя» — это только голос в мобильной трубке, ему звонит Полина Андреевна и просит поговорить с дочерью (соответственно, Шамраев из отца Маши превращается в отчима). Маша у Габриа не влюблена в Костю, она находит свое счастье в лице пожилого, мешковатого, ничем не замечательного сельского учителя Медведенко. Вероятно, такой сюжетный ход нужен, чтобы оставить Треплева в одиночестве, потому что Нина его тоже не любит, у них нет романа. Близкий человек у Кости только один — дядя, Петр Николаевич Сорин, судья на пенсии. Наверное, с Ирой Аркадиной они сводные брат и сестра, потому что разница в возрасте кажется огромной: столичная артистка выглядит шикарно, она энергична и витальна, а брат совсем немощен, по ходу спектакля он, после нескольких припадков, все больше дряхлеет, и к финалу это уже буквально умирающий старец. Фабула чеховской пьесы в общих чертах сохранена: Ирина Николаевна приезжает на дачу, где живут ее брат и сын, привозит с собой любовника (модный писатель Тригорин здесь еще и сценарист, зарабатывает в массовом кино и помогает получать роли Аркадиной), спектакль Треплева не имеет успеха, Нина и Тригорин мгновенно сходятся то ли по пьянке, то ли от скуки, столичные гости уезжают, а через два года после этих событий Треплев кончает с собой, застрелившись из охотничьего ружья, с которым он не расстается в течение спектакля и даже убивает в первом акте чайку, буквально цитируя своего прототипа из пьесы Чехова. При этом первая попытка самоубийства (между II и III актом по Чехову) у Габриа отсутствует. После просьбы сына переменить ему повязку Аркадина, снизив тон голоса, отвечает: «Сынок, ну неудобно, все же знают, что ты не стрелялся». Впрочем, она такая равнодушная гадина, что могла и не заметить — пытался сын в самом деле застрелиться или нет.

Все эти перемены важны для замысла Габриа, но еще существеннее — превращение всего действия почти в «монодраму» в евреиновском смысле. Зрителю предлагается смотреть на все происходящее глазами Треплева. Этот герой постоянно говорит с публикой напрямую, обращается к ней непосредственно (в микрофон), выходит в партер и задает там разные вопросы (типа «Зачем вы пришли в театр?»), и неоднократно звучит его голос в трансляции. Константин подолгу рассуждает о природе зрительского восприятия, о том, как много зависит от самостоятельной работы смотрящего. Смысл искусства, по его убеждению, не в том, что делается на сцене, а в том, что происходит в голове воспринимающего; форму надо почувствовать, тогда она перестанет быть скучной рамкой, и т. д.

Программа, поведанная нам Костей доверительно и серьезно, как будто в личном аудиоблоге, по всей видимости, не противоречит идеям самого Габриа. Не стоит ставить знак равенства между героем и его создателем, но только не в этой «Ч-чайке». Треплев избран режиссером в качестве лирического героя. Его оптика меняет, искажает всех персонажей, делает их такими, какими они видятся Косте. И сама природа зрелища, которое выстраивает Габриа, по идее, должна соответствовать программе Треплева — пусть содержание родится внутри зрителя, пусть он сам наполнит спектакль всем… всем, чем может.

Активизация зрительского участия — одна из главных задач Габриа, вплоть до физического внедрения зрительницы на сцену (Треплев приглашает девушку танцевать) и уже упомянутых вторжений Николая Падалко — Кости в пространство зала (однажды он то ли за волосы, то ли за шкирку протаскивает по всем проходам Нину Заречную). Разрушение четвертой стены происходит множество раз, режиссер сознательно устраивает зрителю такие колебания на границе сцена/зал. Словно тебя окунают в воду с головой и снова вытаскивают наружу…

Легко предположить, что спектакль, который показывает Треплев своей маме и остальным гостям, будет воплощать его театральные идеи, станет осуществлением его манифеста. Поэтому не стоит удивляться тому, что спектакля на запланированном у Чехова месте просто не окажется — ведь все должно возникнуть где? — Верно, в голове у зрителя. При этом постановкой этого отсутствующего спектакля занимался не Габриа, а другой режиссер, а именно — Артем Томилов.

Это радикальное решение, и до того, как я увидела результат, идея казалась мне необыкновенно богатой. Думалось, что может получиться совершенно взрывная история, ведь фактура всей постановки наверняка должна сильно отличаться от того, что сделает внутри своего фрагмента Томилов, и такой стык произведет впечатление. На деле вышло, что актриса Софья Илюшина (Нина), как и Падалко—Треплев, просто разговаривает напрямую с публикой, сначала от своего имени, потом — от имени режиссера Томилова, и этот ход не поражает смелостью. Глубина сцены, где остаются в неподвижности все остальные персонажи, отделяется занавесом с силуэтом мхатовской чайки, то есть там, внутри, как бы замирает весь старый рутинный театр, а новый — должен материализоваться на узкой полоске авансцены, там, где Илюшина исповедуется перед публикой и в качестве текста роли читает автофикшн Томилова. Пустота на месте предполагавшихся «Людей, львов, орлов и куропаток…» заметна в основном читавшим пьесу Чехова, а большинство зрителей терпеливо (или не очень — кто-то уходит, тем более что актриса разрешает и даже предлагает покинуть зал) слушает монолог, главный посыл которого звучит в финале: «Не нужно играть Треплева, нужно быть Треплевым!» Томилов объявляет себя (через посредство Илюшиной) последним Треплевым, но этот манифест — отказ от создания художественно преображенной жизни на сцене и перенос творческой активности в реальность — не осуществляется в «Ч-чайке» Габриа и не подтверждается его лирическим героем.

О Треплеве—Падалко говорят: он визионер. И Габриа, несмотря на основательную литературную составляющую его работ, тоже предстает визионером. Самые лучшие сцены тюменской

«Ч-чайки» — зрелищные, вневербальные, полные завораживающей красоты. Вот сидит Костя на стуле, поставленном прямо посреди лужи, и смотрит на медленно вращающийся на поворотном круге домик с верандой. Рядом с домиком эффектно дымит мангал, а внутри протекает сама собой некая жизнь: то юная Маша (Дарья Шалдуга) кружится в пышной юбке, приготовленной для Нины, то она же обнимается с Медведенко (Андрей Волошенко), то Сорин ставит чайник и готовит себе доширак, слушая передачу о любви по радио или программу «Своя игра» по телевизору. И на все это можно глядеть и глядеть, как и на бесконечное кружение Маши на велосипеде — бесцельные, медленные проезды вокруг дачи под какой-то современный кавер песни «Я буду долго гнать велосипед» (одна из лейттем музыкального решения спектакля). Сценография Анвара Гумарова и свет Тараса Михалевского создали мир, которым можно любоваться, не думая, «про что» и «зачем», просто погружаясь в атмосферу, и, поверьте, режиссер Габриа вместе с актерами эту атмосферу искусно, мастерски создает. Раскованное существование, этакое «свободное плавание», прекрасно удается тюменским артистам. Например, после спектакля Треплева (даром что его реально и не было) вся компания, включая Нину, почти что впадает в транс — под забойные ритмы все отплясывают, отдаваясь музыке, хмелея то ли от алкоголя, то ли от деревенского свежего воздуха, отрываются по полной. Это только одна из сцен, а таких вот «выпадений» из фабулы достаточно в спектакле, и все они сделаны классно.

Если к Маше и Медведенко режиссер быстро теряет интерес и они перемещаются на периферию действия, то Сорин все время в поле зрения и его сценическая жизнь придумана подробно. Несколько раз старику становится плохо, и все окружающие хлопочут вокруг него, стараясь помочь. Во втором акте Габриа сочиняет сцену — длинный подробный ритуал санитарного ухода за Сориным, перенесшим инсульт. Маша стрижет ему ногти, Костя тщательно моет его ноги в тазике, старику надевают теплые носки, укладывают его на приготовленную постель (на диван, выставленный посреди лужи). Огромный отрезок сценического времени бесстрашно проживается артистом Сергеем Белозерских. Высшей точкой роли становится фраза Сорина, в одиночестве сидящего со стопкой водки в дрожащей старческой руке: «Как жить, сука, хочется!..» Сыграно замечательно. Плотность ролевой ткани — образцовая, как для учебника по мастерству актера. Но остается вопрос: зачем? На какую мысль спектакля должна работать эта филигранно выстроенная самодостаточная сцена?

Визуальная часть «Ч-чайки» выигрывает вчистую у вербальной, в которой все схематично, а основные персонажи почти карикатурны. Тригорин Александра Тихонова — существо даже по-своему очаровательное в своей абсолютной, непоколебимой самовлюбленности. Очень смешно придумана его расслабленность, вальяжность, вечно блуждающая на губах улыбка, модный прикид, феньки и татуировки, его поиск вдохновения — надо выйти на веранду, раскинуть руки и призвать: «Пастернак, диктуй!» Под звучащий голос Бориса Леонидовича, читающего знаменитую «Ночь» («Не спи, не спи, художник…»), Борис Алексеевич раскуривает с Ниной косяк, и они вдвоем до изнеможения хохочут. Апропо: сочетая в эфире Пастернака и Газманова (плюс еще некоторые мелодии из 80–90-х), авторы добиваются не эффекта контраста, а снижения высокой поэзии до все той же попсы, звучащей тут вполне обаятельно. Может быть, мысль в том, что пошляки, «захватившее первенство в искусстве», и Пастернака «опошлили», сделали «своим», удобопонятным и лишенным боли?

Главная рутинерка здесь Ирина Аркадина, и по воле режиссера сильная актриса Кристина Тихонова делает ее почти омерзительной. Жадная и неправдоподобно бестактная (из Италии привезла взрослому сыну в подарок красные носки и заставила их надеть, несмотря на то, что все на него смотрят и ждут начала спектакля), погруженная в банальную суетность (звонит по телефону и подробно выспрашивает у знакомой рецепт приготовления фаршированных баклажанов), глубоко равнодушная ко всем, особенно к сыну, и лишь недостоверно изображающая участие к чужим переживаниям… Способность Тихоновой делать резкие эмоциональные движения используется по полной: ее Аркадина от грубого рева и звериного рыка тут же переходит к проникновенной беседе со зрителями, прижимая красивую руку к пышной груди, к тому месту, где по идее располагается сердце (но режиссер отказывается считать, что оно у нее есть). Апофеозом карикатурности персонажей становится по-настоящему смешная сцена, в которой Тригорин—Тихонов прячется в дачном сортире (по словам окружающих — уже пятый час подряд), а Аркадина—Тихонова уговаривает его выйти, встав на табуретку и произнося в оконце все самые безумные слова, восхваляющие его гениальность, завершая свою речь феерическим заявлением: «Борис, ты — наследие ЮНЕСКО».

Треплев Николая Падалко — искалеченный нелюбовью матери, раздираемый на части обидой уже не очень молодой человек с огромными амбициями и неподтвержденными талантами. Ничего романтического в его облике, разумеется, нет, Костик, как и все дачные жители, ходит в затрапезе и выглядит как сторож или сезонный рабочий на участке в садоводстве. Он бесцеремонно обращается с Ниной, хамит ей, матери и Тригорину, грязно обзывает Аркадину, падает в лужу и бьется в тяжком приступе, взметая фонтаны брызг. Грубость мотивирована его душевной травмированностью больше, чем реальными «грехами» матери. Ну, живет она в столице, играет в академическом театре, преподает в театральном вузе — и что, в чем тут вина? В том, что говорит Ирина Николаевна в видеоинтервью, которое воспроизводится на экране в финале спектакля, нет махровой старомодности. Да, женщина она самоуверенная и ценит профессиональный подход к театру, но это не наказуемо, а вот Треплев, когда просит у нее «полмиллиона» на лечение дяди, выглядит или отвязно наглым, или инфантилом, совсем не ориентирующимся в социуме.

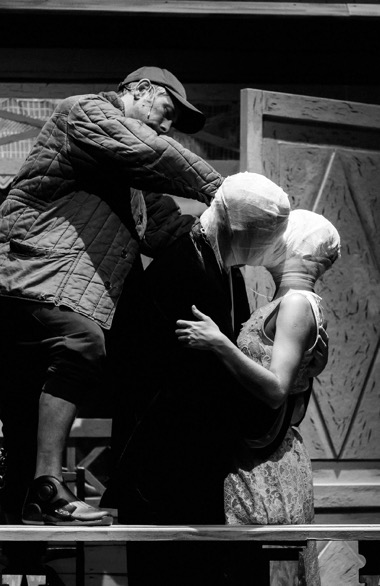

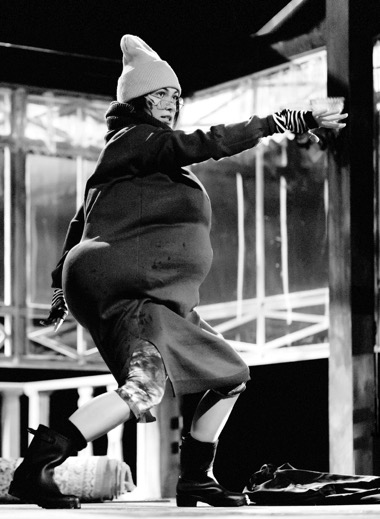

Со злой иронией перефразирует Габриа знаменитую фразу Заречной «умей нести свой крест и веруй». «Надень клюв и веруй!» — так напутствует Костик Нину перед показом их спектакля, вручая ей маску-клюв, которую он сам до этого раскрашивал кисточкой. Девиз этот она ему возвращает во втором акте, приходя в «новых формах» — в огромных толщинках, еле двигаясь, уродливо переваливаясь по сцене (Илюшина исключительно актерски самоотверженна). Артисткой безголосая Нина не стала, она педагог в подростковой пластической студии «Забияка» (ядовитая ирония разлита и здесь). Жалкий итог для тех, кто мог бы противопоставить новое искусство — или новое жизнетворчество — устаревшему, покрытому пылью, фальшивому ремеслу Аркадиной и Тригорина.

Болезненно самолюбивый, да и в прямом смысле — больной парень Треплев страдает и кончает с собой из-за невнимания мамы. Вот и все? Такой результат саморефлексии современного художника кажется на удивление бедным! Выкрикивая свою искреннюю боль через такого героя — обиженного, инфантильного, необаятельного, почти что жалкого Костю, Габриа сводит сложность и многомерность «Чайки» к детской травме, к «ч-ч-ч-ч-чайке», дефекту речи недолюбленного ребенка. И от такой постановки вопроса мне как зрителю становится не очень ловко… Хочется смотреть спектакль как кино без слов, как серию сновидческих картин, и пусть время от времени экран прорывается и на взломанной линии бывшей рампы возникает на секунду предощущение нового, свободного от всех рамок театра.

Март 2024 г.

Комментарии (0)