А. Житковский. «Горка».

Каменск-Уральский театр «Драма номер три».

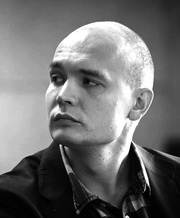

Режиссер Алексей Логачев

На XIX фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина уральцы в последний раз сыграли свою чудесную «Горку» и оставили петербургским зрителям доброе воспоминание о быстро промелькнувшем, на удивление ладно скроенном, веселом и грустном, но все ж не безнадежном спектакле о жизни, в которой бывает так трудно, что хоть окна бей в отчаянии, но ледяную горку для детей хочешь не хочешь — а строй. За час сценического действия публика успела влюбиться в актеров театра «Драма номер три», которые обжились в пространстве гардероба Большого театра кукол и, ловко перемещаясь между вешалок, можно сказать, летели вместе с текстом, как эскимосы на быстрых нартах по скрипящему снегу. Нет-нет, про эскимосов — это не бред: персонажи пьесы разучивают «Эскимосскую песенку» композитора Гладкова к новогоднему утреннику в детском саду, и камнем преткновения для большинства сопливых подготовишек становится припев «О дыхбой дарикей дых дых дых бай». Режиссерское решение Алексея Логачева, соединившее удивительную достоверность речи и узнаваемость ситуаций пьесы с игровой легкостью существования артистов, оказалось на редкость удачным. Высокий темп, быстрота переключений, четкий монтаж эпизодов сделали «Горку» динамичной, театрально остроумной, но и человечность истории вовсе не была потеряна.

Пьеса Алексея Житковского написана в 2017 году, с тех пор обошла полтора десятка сцен страны, и даже за границей ее ставили, хотя драматург, живущий в Нижневартовске и писавший буквально «с натуры», считал, что это локальная сибирская история. Явно он был неправ: лишь название детсада «Сибирячок» говорит о месте рождения текста, остальные реалии характерны для любых малых и больших городов и понятны всем, даже если дети в семье уже давно выросли и в телефоне нет никаких «родительских чатов». Состояние «на грани нервного срыва», в котором пребывает главная героиня, молодая воспитательница Настя, оказывается почему-то бесконечно родным, ты с ним хорошо знаком. Зима, белый снег, приближение Нового года — все как бы настраивает на ожидание праздника, а у Насти в глазах только усталость и мука загнанного, измочаленного, перенапрягшегося человека. Проблемы у воспитательницы вроде бы совершенно ничтожные (у мальчика Димы глисты, его надо отправить на карантин, а он должен быть ведущим на утреннике; дети не могут выучить песню как следует, а значит — выступят плохо; праздник пройдет не на ура — заведующая отругает и вычтет из зарплаты; а, еще же надо родителей своих подопечных уговорить в субботу прийти и построить горку…), но это рождает еще большее чувство сопричастности. В конце концов, мало кто из нас, обычных граждан, вершит судьбы мира, в основном же всех изводит ежедневная мелкая гадость, муторная взвесь обыденности. Мы переживаем и сходим с ума из-за такой же «ерунды». И как же знакомо ощущение, что до новогодней ночи просто не удастся дожить, столько всего надо сделать — устроить, устаканить, разрулить — до… Парень Насти, сварщик Олег, мечтает об отпуске в мае, когда он накопит на поездку к морю, а Настя вопит ему: «Я сдохну в январе!»

Ее все раздражают. И этот парень, в общем-то неплохой, но совершенно не врубающийся в то, что Настю на самом деле волнует (у Вячеслава Молочкова задача непростая — сыграть «человека обыкновенного», ни хорошего, ни злого, ни умного, ни глупого). И коллеги по работе: подруга Оля, тоже воспитательница, с ее невнятным как бы сочувствием, а на деле — равнодушием ко всему (Наталья Сегал); напористая медсестра Жанна Сергеевна, упрямо, с каким-то ликующим ужасом повторяющая «глисты» (точно и смешно существующая Ирма Арендт); приставучий дворник дядя Ваня — седина в бороду, бес в ребро (Иван Ижевский); неприятно педантичная музрук Марина, изводящая и Настю, и детишек из ее группы своими репетициями (классная Мария Зворыгина с ее незабываемым «Ииии!» перед началом куплета). И несносные дети — «глистатый» Дима, чья активность просто зашкаливает (Мария Кудрявцева), толстушка Алена, ябеда и вруша (великан Алексей Калистратов в детском платьице и с хвостиками — украшение спектакля), плохо говорящий по-русски Озод в колготках с пузырями (Татьяна Ишматова). Мама Димы (Елена Плакхина), отчитывающая Настю в ответ на требование забрать заболевшего ребенка из группы: «Вот если бы у вас были дети, тогда вы бы знали, что это такое». Да и вообще все родители вызывают Настино раздражение — они не ее союзники в деле воспитания, а как будто такие же непослушные, расшалившиеся обормоты, как и их отпрыски. Они упорно не замечают призывов воспитательницы учить с детьми тексты песен, «игнорят» просьбу о постройке горки, обсуждают всякую чепуху в чате, и всё им приходится повторять раз за разом: «Савва, Коля. Лёня, Гриша, Ефим, Никодим, Захарий — собаки. Иван — олень, Илья — олень, Мурат — олень. Керим, Озод — эскимосы. Девочки — все снежинки, кроме тех, кто елочки. Снежинки пишу. Снежинки все… Мурат — олень, Дима — ведущий!»

«Родители» — групповой образ, создающийся всеми артистами. Для переговоров в чате они, надев черные очки, выстраиваются в линию позади гардеробного барьера, и только Настя без очков нелепо мечется среди них, пытаясь то выпрыгнуть из-за спин, то вклиниться между не замечающими ее мамами (и редкими папами…). Настя Татьяны Васильевой — сама как девчонка. Невысокого роста, неяркой внешности, в джинсах и клетчатой рубашке навыпуск. Не очень-то милая — с резкими интонациями, готовая «отлаяться», если ей хамят, не выбирающая выражений в ссорах с сожителем Олегом, но вызывающая мгновенное и полное доверие, превращающая зрителей в группу поддержки. Почему?.. Даже не знаю, чем это объяснить. Ее настоящестью, наверное. Васильева—Настя чувствует, говорит, сердится, боится абсолютно искренне.

Страх нашей героини воплощен в почти гротескном образе заведующей детским садиком Зульфии Фаридовны (актриса Алена Федотова вырисовывает ее остро, с размахом, наслаждаясь возможностью представить этот тип женщин-руководительниц во всей красе). В черном платье, туго облепляющем пышные формы, с иссиня-черной, высоко взбитой прической и с черными дугами нарисованных бровей, заведующая раскатывает на офисном стуле и искусственно звучащим голосом в мегафон вызывает к себе в кабинет то одну, то другую подчиненную. Жертва покорно, на подгибающихся ногах отправляется на расправу… Наконец, доходит очередь и до Насти. Но начальница вовсе не начинает с крика или грубостей, нет: Зульфия приторно улыбается и с гадкой ласковостью расспрашивает о настроении и самочувствии, но уже нависает над сжавшейся в комочек Настей, которая кажется еще меньше и несчастней, еще слабее и униженней… И тут Зульфия, уже не притворяясь добренькой, изрыгает свои огненные драконьи речи о предстоящем утреннике: «Чтобы все было идеально, выверено до секунды, чтобы все движения отточены, чтобы елочки крутились синхронно, чтобы ведущий громко, без заиканий сказал: „Здравствуй дедушка!“ <…> Если я услышу хотя бы один сбой в чтении новогодних стихов — минус с зарплаты. Если я увижу незастегнутые сандалики — минус с зарплаты. Если кто-то из хора поднимет глаза на потолок или, не дай бог, пукнет — лишу премии!!! Я понятно объясняюсь?» (Кстати, зарплата у Насти — жалкие 15 тыщ, которые заведующая называет «легкими деньгами».) Под занавес — последняя пытка: молодая воспитательница обязана влезть на стул, как ребенок перед Дедом Морозом, и спеть песню про снег или хотя бы проговорить слова, глотая слезы, уж как получится… И тогда унижение можно завершить. На сегодня.

Конечно, это не жизнеподобная картина, а утрированный образ тиранической директрисы, все сыграно преувеличенно, на грани гомерически смешного и ужасного. Персонаж Федотовой до боли узнаваем. Эти тети (иногда не с черными, а с обесцвеченными волосами…) — олицетворение всепроникающего насилия, совершенно обыденного, повседневного, привычного, не вызывающего удивления. В программе Володинского фестиваля детский сад спектакля «Горка» перекликался с детским садом «Исхода» (герой пьесы П. Бородиной и спектакля К. Гинкаса, разыгрывающий амнезию, открывает в себе талант живописца и в порядке трудотерапии расписывает стены садика) и со школой «Истории от Матвея» (в пьесе Н. Беленицкой и спектакле О. Липовецкого как модель общества взята именно она). И садик, и школа выстраивают отношения человека с социумом как систему угнетения, в которой главное — четко и громко на линейке (вариант: на утреннике) рапортовать о верности (вариант: петь о снежинках и эскимосах). Хрестоматийная тема унижения маленького человека по-прежнему актуальна…

Самый маленький человек из всех маленьких людей в «Горке» — Озод, мальчик из семьи мигрантов. Сначала он теряется среди других детей (все артисты, надев картонные маски зверушек, дружно распевают новогодние песенки). Кудлатая голова, растянутые колготки, неуклюжий и неловкий малыш. Потом мы замечаем, что Алена преследует Озода своей ненасытной детской любовью, одновременно оговаривая его: «Озод меня укусил!» (Можно задохнуться от смеха, видя, как большой Калистратов в платье бегает за миниатюрной Ишматовой, толкает и пихает ее, пытается поцеловать, а при окрике воспитательницы — быстро «прячется» за новогоднюю елочку, которая в два раза его ниже.) Если следить внимательно, замечаешь, что ребенок чутко реагирует на музыку, оживляется при определенных звуках (скажем, его явно привлекают электронные писки, которые издает мегафон). И — неожиданное событие — высоким чистым голосом мальчик красиво и точно пропевает: «О дыхбой дарикей дых дых дых бай!» У Озода музыкальный слух, природный талант — Настя, неделями бившаяся с заковыристой эскимосской песней, поражена до глубины души чудесным открытием… Так эти двое, воспитательница и таджикский мальчик, сближаются. Драматургически безошибочно сведены два самых уязвимых персонажа.

Когда в один из вечеров Озода не забирают из садика, Настя, конечно, приводит его к себе домой. Сожитель Олег в бешенстве, да и сама героиня не знает, правильно ли она делает, тем более что родители не объявляются и приходится брать ребенка на ночевку снова… Нежность к вечно голодному, сопливому мальчишке, трогательно укладывающему голову на колени к «воспитателю» (так Озод зовет Настю), притупляет чувство опасности у героини Васильевой, она как будто отрешается от мира тревог и погружается в сон «материнской» любви. Алексей Житковский пишет тут ироничную сценку как бы из индийского фильма с участием «лучезарной» матери и счастливо обретенного сына, а Алексей Логачев, эту иронию подхватив, ставит выразительный, смешной и трогательный эпизод, в котором все вместе играют многорукого Шиву… Но зрители, смеясь, не могут перестать тревожиться, в отличие от Насти. Ля ви не па дю синема, тем более — не индийское синема.

…И тут раздается страшный стук в дверь. За Озодом приходит его дядя (тот же Алексей Калистратов здесь суров, источает грозную силу). Он забирает ребенка, буквально вырывает его у девушки из рук; ему нужно ехать к родным, у матери трудные роды, она может умереть… Последнее, что мы видим перед темнотой, — Настя бьет кулаком в воображаемое окно (повторяет наяву свой кошмарный сон).

Театральный критик Павел Руднев, обсуждая одну из первых постановок «Горки», утверждал, что Настя потеряла Озода навсегда, когда в гневе назвала его родственников «чурками». Может, и так, хотя у Житковского однозначности нет — просто действие: Озод уходит с дядей Джафаром. А в спектакле Логачева то ли нет самого оскорбительного слова (не помню его!), то ли ребенок чувствует, что вырвавшаяся в потоке слез и выкриков брань — не есть истинное отношение. Во всяком случае, уже уйдя — Озод—Ишматова возвращается, чтобы еще раз обнять Настю и взять на память подаренную ею мягкую игрушку, унести с собой частичку их уютного маленького мира, мира вдруг родившейся любви.

Дуэт двух актрис в «Горке» художественно и человечески прекрасен. Ишматова и Васильева вместе режиссером нашли точную меру сентиментальности и юмора, существуют драматично (а не мело-). У Татьяны Васильевой эта ночная сцена — очень сильная, ее героиня из иллюзорного покоя, умиротворения, мечты о счастье резко обрушивается в катастрофу, в страшное одиночество. А тонко выделанная работа Ишматовой (как будто старинное амплуа травести обрело новую полноценную жизнь!) стоит еще отдельной строки. В начале спектакля, когда все артисты, выстроившись как детский хор на утреннике, распевали «А снег летает, снег летает пухом белым», я спросила у сидящей рядом коллеги: «Узнаешь Настасью Филипповну?..» В «Приюте комедианта» Татьяна Ишматова с потрясающей тихой простотой играет Настю в современной версии «Идиота» Петра Шерешевского (см. № 110 «ПТЖ»), и у мальчика Озода ее глаза, в которых глубоко-глубоко затаилась боль.

…У спектакля утешительный, добрый к публике финал. Все приходят строить горку: и посланный накануне куда подальше Олег с собственноручно сваренной лопатой, и подруга Ольга, и мама Димы с Димой, и дворник дядя Ваня… Только самой Насти нет, и мы уже готовимся к худшему, но — вот и она, выныривает неожиданно из-за гардеробного борта, на котором персонажи разложили белый ватный снег. Мизансцена внезапно напоминает «Тайную вечерю» с героиней на месте Христа, но ощутимая ироничность и неистовый игровой кураж полностью защищают от возможности впасть в пафос или сентиментальность. Просто иногда такое случается: люди ведут себя как люди, и это хорошо. Все девочки — снежинки, даже если елочки, мальчики — олени, эскимос везет на нартах веселую песню, снег летает пухом белым, и на одну блаженную минуту во всем мире наступает «дыхбой дарикей дых дых дых бай».

Февраль 2023 г.

Комментарии (0)