«Похождения зубного врача». А. Володин.

Омский государственный Северный драматический театр им. М. А. Ульянова.

Режиссер Константин Рехтин, художник Владимир Сафонов.

«Свидетельские показания». Д. Данилов.

Омский государственный Северный драматический театр им. М. А. Ульянова.

Режиссер Константин Рехтин, художник Иван Шатов.

Там… Там, в городе Тара, — не «красная земля Тары», как кажется многим, кто помнит «Унесенных ветром», а белые сибирские снега, сквозь которые надо ехать от Омска 300 км по ночной дороге мимо деревень Такмык и Нюхач.

В снегах не освещенного после 23.00 городка тлеют окошки, между их рамами лежат для красоты, как и сто лет назад, искусственные яблоки и розы в белой вате. Блестит чистейший наст, а из окон гостиницы, где стол в номере застелен клеенкой, видна тайга. Среди сугробов — дом-музей Михаила Ульянова, выросшего здесь, а также большой Северный театр имени Ульянова, о котором «ПТЖ» писал не раз и не два. В этом году спектакль «Папин след» показали на «Ново-Сибирском транзите», он вошел в лонг-лист «Золотой Маски» (а режиссер его Константин Рехтин вошел в ее жюри), привезут этот спектакль и на апрельский «Арлекин».

Основанный Рехтиным и его бывшими студентами, им же и руководимый от основания театр стоит в городке, население которого по цифрам много лет не меняется: 27 000. Меняется только состав: Тара отпускает в мир наиболее способную, интеллектуально развитую свою часть, а пополняется жителями умирающих сибирских деревень. Собственно, здесь все — как и везде. В том числе — госзадание.

Тара-тара-тара-там… Слово «госзадание» снится в кошмарах каждому директору (за редким исключением: например, БДТ играет на большой сцене 14–15 спектаклей в месяц тоже согласно госзаданию, так что его директор, слава богу, не страдает бессонницей). Выполнение плана по поголовью зрителей, который спускается сверху и придавливает театры нормативной бетонной плитой, — ужас жизни и быта всей театральной России, поскольку плановые цифры как-то лукаво обходят реальное положение дел в том или ином месте. Вот, думаете, сколько зрителей в год должен обслужить Северный театр, имея население в указанные 27 000? Правильно: 26 500. То есть, лежачие больные с грудными младенцами на руках обязаны посетить театр хоть раз в год (для этой «картины маслом» требуется Босх), чтобы тот выполнил план. Или как? Половина населения должна смотреть все премьеры подряд? Вот я вижу реальные яблоки между оконных рам и понимаю: я на этом свете. И одновременно слышу цифру — 26 500, и понимаю, что уже нахожусь на том: тара-тара-тара-там…

Премьер — чтобы выживать — в Таре должны выпускать по 12–14 в сезон. И выпускают. И премьеры эти — совсем не халтура, хотя Константин Рехтин говорит, что больше двадцати репетиционных точек у него не бывает, спектакли собираются за две недели. При этом он ухитряется каждый раз придумывать прием, пространство, стилистический ход. Рехтин создает некую «кристаллическую сетку» спектакля, в ячейки которой вписывают себя актеры. По крайней мере, так мне показалось по двум увиденным спектаклям: «Похождения зубного врача» по сценарию Александра Володина и «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова, присутствовавшего на премьере (это вторая постановка в стране, театр его позвал).

Поскольку Северный театр возник в перестроенном кинотеатре «Родина», «Врач» представляет собой оммаж советскому кино 60–70-х. Портвейн «777», который пьют жители володинского городка, меняет 60-е на 1977-й, на экране поет молодая Фрейндлих из фильма Элема Климова, на любое движение героев находится цитата из какого-нибудь известного кино (например, вторая часть называется «Ежик в тумане», поскольку обладающий даром безболезненно рвать зубы врач Чесноков блуждает в тумане проблем и думает: «Пускай река сама несет меня»). Крутятся, отбрасывая треугольный луч на экран, бобины старого кинопроектора, сохранившегося от той самой «Родины», которую строил отец Михаила Ульянова, никак не предполагавший, что на этом месте возникнет театр имени его сына. Это наша Родина, сынок…

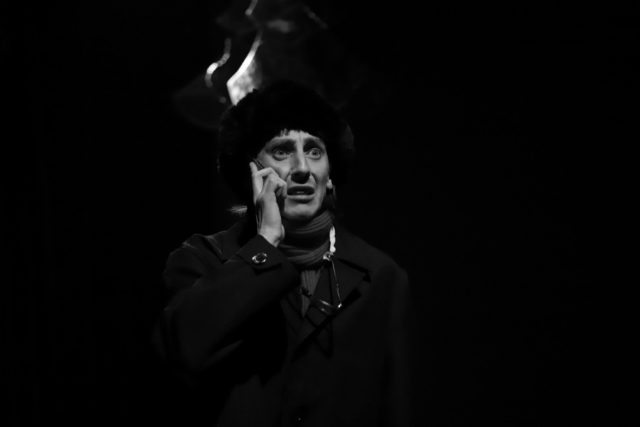

Идет киножурнал «Новости дня», кадры культовых лент бликуют на лицах персонажей, вся эта история — сплошное кино. И когда Чесноков — Евгений Хлюм предает свой талант и свободу, пугается начальников, становится конформистом и теряет дар, — вместо рукописной афиши «Похождения зубного врача» рабочие водружают стенд об отмене сеансов. Кино кончилось.

Ю. М. Барбой говорил, что Володин реформировал драматургию подобно Островскому: тот сделал драматической силой деньги, этот — талант. «Зубной врач», которого, кажется, никогда в театре не ставили, впрямую рассказывает как раз об этом. Предательство своего таланта старшей сестрой Надей Резаевой еще надо вычитать, Чесноков же предает талант прилюдно, и жертвой его трусости оказывается прекрасная и драматическая Маша (Арина Сидорова), не попавшая в этот день в загс и потерявшая любимого. В финале, когда Чесноков вновь обретет дар и Пьеха споет «Это здорово! Это здорово! Это очень-очень хорошо!», — наступит радость независимости, придет счастье свободы. И начнется новое кино, но уже не про зубного врача.

Многофигурные «Следственные показания», пьесу-путешествие по людям, знавшим писателя, покончившего с собой, режиссер и сделал собственно путешествием, поместив нас на поворотный круг и скрепив структуру несколькими лейтмотивами. Эта геометричность, просчитанность, с одной стороны, идет от пьесы, где однотипные тексты разных персонажей дают лейтмотив обезличенности, стертости жизни. Текст Данилова довольно рационален, это не жанровые зарисовки, а именно ритмизированный текст: все действующие лица разделены только на М и Ж, следователь невидим, это череда монологов в пустоту или в телефонную трубку. Рехтин очеловечивает и персонифицирует пьесу, этюдно разминает этих М и Ж, превращая функции в людей с судьбами, разрабатывая с каждым актером этюд-наблюдение. Только сначала, при первом повороте круга, все актеры в черном и одинаково стоят по кругу, углубившись в свои гаджеты. Потом каждый окажется в характерном костюме, обретет социальную маску, выйдет на индивидуальный номер. Из хоровода особенно запомнятся Ольга Горбунова (женщина в машине), Роман Николаев (отчим героя, распродающий на «блошке» библиотеку), Арина Сидорова (бывшая девушка героя и проститутка в другом эпизоде), Иван Шатов (Священник).

…Идет новогодний снежок, а дворник, радостно мурлыкающий песенку про родной Ташкент, куда надо обязательно ехать, метет улицу возле помойки. К его ногам неожиданно падает елка, то есть труп… Зажженные елочки как потенциальные самоубийцы будут висеть над головой каждого персонажа, к которому привезет нас поворотный механизм. А дворник, по ходу дела (в том числе следственного) наматывая круги, будет приносить на помойку детали каждого следующего эпизода: тумбочку или торшер. Это линия 1. Или 1-1а, если считать елочки:) Возникнет «свалка истории» (в том числе — следственной).

Линия 2 — само наше путешествие вместе со следователем. Спектакль поставлен как путешествие по кругу, нас возят по разным комнатам и офисам (все они — из картона и непрочны). Спектакль мог бы иметь жанровый подзаголовок «физиологические очерки», это анатомия провинциального городка (поэтому один из героев уезжает не в Америку, а в Москву, которая для дальних российских регионов все равно что Америка). Занята вся труппа, каждый портретирует не одного, а нескольких персонажей, живущих в карманах сцены, а за железными дверями арьера оказывается храм с батюшкой.

Линия 3 — черные ящики. Они есть у каждого, как есть они в самолетах. Эти «бортописцы» человеческих биографий — разных размеров и форм, и следователь последовательно достает из них то комсомольский билет и фотографию в траурной рамке, то «Капитал» и «Библию», то бесконечные мужские галстуки, галстуки, галстуки…

И, наконец, спектакль скреплен звуково. Каждого героя сопровождают звуки телевизора (так персонажей «Зубного врача» сопровождали фильмы). Алкоголику на неряшливом матрасе телевизор рекомендует «Гинкоум», в туалете спящей у унитаза пьяной-перепьяной проститутки звучит «Прекрасное далеко», женщине, ждущей свидание, аккомпанирует «Модный приговор», а вообще историю про самоубийцу задорно сопровождает Елена Малышева со своим «Жить здорово!». Это и социальные характеристики, и, как можно догадаться, иронический контрапункт.

«Свидетельские показания» оккупируют все пространство сцены, в финале абонируя еще и верхний мост под колосниками. На нем, под сценическими небесами, окажутся все герои, утягивающие вверх горящие елочки/самоубийцы. И хотя в финальном монологе герой (тоже М) с того света рассказывает, что там ему скучно так же, как было тут, — финал спектакля все же заряжен на «жить здорово»: ведь если там тоже скучно, то что торопиться туда?..

Так что, «отпустите меня, отпустите, рвы, овраги, гнилая вода. Ссоры, склоки, суды, мордобитья, отпустите меня навсегда» — как писал Володин? Нет, «мини-шубки, и юбки, и платья, не пускайте меня, не пускайте, на земле подержите пока», — свидетельствуют «Свидетельские показания». Все равно это жизнь, и герои истории — не тени обезличенного мира, не М и Ж, а полнокровные жители еще одного городка (так же, как в «Зубном враче»). А уж насколько они похожи на жителей Тары — судить тем 26 500 зрителям, которые дадут театру возможность выполнить госзадание. Спектакль адресован именно им, тем, кто не знает своего соседа/сослуживца/пасынка. Даже в маленьком городе. Иначе зачем бы К. Рехтину брать эту пьесу?

Хорошо прочесть о Таре: известное дело, талантливое живое театральное место. Театральный «дух веет, где хочет»: над снегами так над снегами. Нашёлся герой, труппа интересная вокруг него, репертуар не случайный. Театр засверкал. Но нет, от топорных разнарядок спасу нет нигде. Здорово, что «Папин след» приведёт в Петербург, а там, глядишь, и Похождения увидим на наших берегах.