В Казани прошла лаборатория «Город. Арт-подготовка», посвященная столице Татарстана

В Казани есть Фонд поддержки современного искусства «Живой город». Им руководит Артем Силкин. И есть творческая лаборатория «Угол». Ею руководит Инна Яркова. Эти люди (для тех, кто еще не в курсе) создают в Казани ежегодные лаборатории, которые проходят и в самой столице Татарстана, и на острове Свияжск. И с каждым годом вербуют все новых зрителей, жаждущих прийти не во «взрослый» театр со сценой, залом и ложами, а куда-нибудь поинтересней — в подвал, на чердак, словом, туда, где во все времена занимались театром новаторы и ниспровергатели. Эти процессы, проходящие уже несколько лет, притягивают к себе лучшие режиссерские силы России. Руководит всем вездесущий Олег Лоевский.

В конце мая прошла очередная лаборатория, которая была посвящена Казани. Ее прошлому, ее современности, ее сегодняшним проблемам и ее будущему. Название было придумано боевое: «Город. Арт-подготовка». Темы для эскизов спектаклей (что очень важно!) должны были предложить жители города. Выигравшие авторы становились кураторами проектов, и в сотрудничестве с ними приглашенные режиссеры ставили эскизы в течение нескольких дней.

Условие лаборатории — представления должны проходить не в театральных помещениях, а в любых знаковых местах города, в жанре site-specific. Ну и насмотрелись мы этого жанра за несколько дней! В рамках офф-программы были еще и лекции на улицах и в помещениях города, и показы казанской кинохроники 1930-х годов (подборка Артема Силкина), и документальный фильм «Страшные игры молодых» (режиссер Николай Морозов), и представление оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно Место» в Свияжске (это произошло уже без нас, понаехавших), и поэтическая экскурсия в автобусе «Город ходит следом», когда поэт Йолдыз Минуллина читала стихи о городе, а автобус колесил по темнеющим улицам Казани. Стихи звучали на татарском, и музыка стиха абсолютно не нуждалась в переводе. Но основными были, конечно, эскизы спектаклей.

Пластический спектакль «Молот. Сумерки» мы смотрели, скорее, на рассвете. (Хотя второй раз он был показан вечером.) Он начинался в 03.15 под огромным мостом Миллениум, откуда просматриваются все районы Казани, что было принципиально важно для самой идеи. А она была предложена Артемом Силкиным. Это он решил вернуться к очень больной для Казани теме: молодежным группировкам 80-х годов, когда тысячи детей и подростков были втянуты в криминальные разборки, в организованные группы, уйти из-под влияния которых можно было, порой, только ценой собственной жизни. Об этом же был и давнишний фильм Николая Морозова, но идея эскиза спектакля оказалась другой: попытаться понять, как совсем юные люди сбрасывают с себя человеческое и превращаются в зверей. Почему это происходит?

Было очень холодно. Чуть ниже ноля. Дул сильный ветер. Все мы оделись из багажника машины Инны Ярковой, которая привезла даже пару валенок, а уж шапок, курток и шарфов — немерено. На спектакле собрались несколько десятков молодых зрителей. Хореограф Алина Мустаева предложила историю, немного напоминающую по сюжету вестсайдскую, с юной парой влюбленных. Массовка из молодых крепких танцоров, босых, одетых в черное, создала в пластическом рисунке жутковатое «коллективное тело», агрессивное и жаждущее крови. Рассвет. Огромные пролеты моста, уходящего вдаль, свист ветра, резкие краски наступающего утра — и черные фигуры молодых, уничтожающих друг друга. Этого не забыть.

Журналист Радиф Кашапов предложил идею эскиза о судьбах погибшей в годы сталинского ГУЛАГа татарской интеллигенции. Он же стал и куратором проекта. Основой эскиза стала книга «Черная Колыма» Ибрагима Салахова. А режиссером — Дмитрий Акриш. В эскизе участвовали артисты Театра им. Г. Камала и студенты-актеры первого курса. Проходил эскиз в лаборатории «Угол». Сколько бы ни писали и ни ставили о гибели лучшей части народа в годы сталинщины, все будет мало. Рана эта, больная, незаживающая, особенно остро ощущается в национальных республиках. Потому что интеллигенцию там выкосили почти всю — писателей, поэтов, артистов, ученых, художников — самую лучшую, самую талантливую, самую мыслящую часть народа. И это невосполнимая утрата. И хорошо, что сегодняшняя татарская интеллигенция не дает забыть об этом. Эскиз называется «Хроника одной трагической судьбы», хотя на самом деле судеб там было несколько. Очень труден сегодня поиск сценического языка для показа этой темы. Уходя от бытового подхода, стремясь найти какой-то метафорический ряд, режиссеры часто обращаются к пластическому театру. И в этом эскизе было много пластических сцен. Некоторые из них были удачными, некоторые слишком лобовыми. Но благодаря участию превосходных артистов труппы Театра Камала, проявились несколько важных линий. Эмиль Талипов сумел в роли следователя всего в нескольких эпизодах сыграть ад в душе палача, который не может заставить поэта прочитать хоть одно, всего лишь одно его стихотворение. Несмотря на все изуверства и истязания, поэт молчит, брезгливо глядя в сторону. Поэта, ставшего лирическим героем спектакля, талантливо сыграл Рамиль Вазиев. На него хочется смотреть, несмотря на то что его герой почти все время безмолвствует. Какая-то мощная внутренняя сила, достоинство, которое не сломить никакими пытками, сквозит в каждом его движении. Этот эскиз может превратиться в хороший спектакль, если в нем будут решены вопросы, связанные с композицией и финалом.

Один из вечеров был посвящен эскизу по стихам современных казанских поэтов. Тексты поэтов отобрала автор идеи Анна Русс. Она же стала и куратором проекта. Место для эскиза было выбрано замечательное: закрытый двор-колодец офисного центра с вынесенной наружу четырехъярусной лестницей. О таком пространстве мечтает, как мне кажется, любой постановщик. Режиссер Артем Устинов, очень тонко чувствующий форму, остроумно охватил действием все углы этого двора. Стихи в исполнении группы молодых артистов возникали на асфальте, во вдруг загорающихся окнах, в дверях распахивающихся подъездов, в пролетах лестниц, из оранжевого ящика для мусора и даже просто среди зрителей. Во-первых, были хороши сами стихи, что уже важно. Во-вторых, артисты не читали их, как обычно это делают в театре, оскорбляя нежный слух поэтов, а скорее играли в них, подхватывая и как будто передавая мелодии друг другу. Иногда это были легкие этюды-наблюдения, иногда — сюжетные сценки, иногда — лирические исповеди. Печальные и забавные, ироничные и горькие, все они, благодаря прекрасной и очень тонкой манере игры, создавали коллективный образ молодого (или не очень) современного поэта. Описать его я не берусь, но встретив, опознаю непременно. Публика, состоящая в основном из поэтов, их друзей и подружек, а также из почитателей их таланта, была какая-то совершенно своя, всем было хорошо вместе. И невозможно было разойтись. Этот спектакль идеально вписался в пространство двора на улице Пушкина, вход в который был со стороны улицы Горького. Играть бы и играть его в этом дворе, потому что это тот редкий на лабораториях случай, когда спектакль оказался завершенным, как изящный, легким пером набросанный эскиз, который не требует никаких подробностей, потому что они только испортят точный абрис рисунка.

В последний вечер, когда мольбы Инны Ярковой и ее дружной команды о том, чтобы погода не подвела, дошли до небес, дождь сначала было закапал, но пролился только после того, как эскиз спектакля «Дом» был закончен. Идея его принадлежит Ксении Шачневой. Она же была и куратором, и художником эскиза. Текст написали Радмила Хакова и Йолдыз Минуллина. Режиссером стала Вера Попова. История этого дома, который в городе называют Мергасовским, — это как история Дома на набережной. Здание конструктивистских пропорций должно было воплотить дом-мечту, но, видимо, конструктивисты-романтики пренебрегли инженерными знаниями, и дом был построен с техническими нарушениями. (Вот у нас всегда так с мечтами.) В нем жила творческая элита Казани — писатели и поэты, художники, ученые, крупные специалисты. Из этого дома уходили в ГУЛАГ и на фронт, в него возвращались или не возвращались. В нем прошли жизни самых заметных и знаменитых людей города. А дом разрушался. И наконец, будучи памятником архитектуры, с 1981 года превратился в место, опасное для жилья. Восстановить его, видимо, невозможно. Он медленно уйдет в небытие. Как Атлантида.

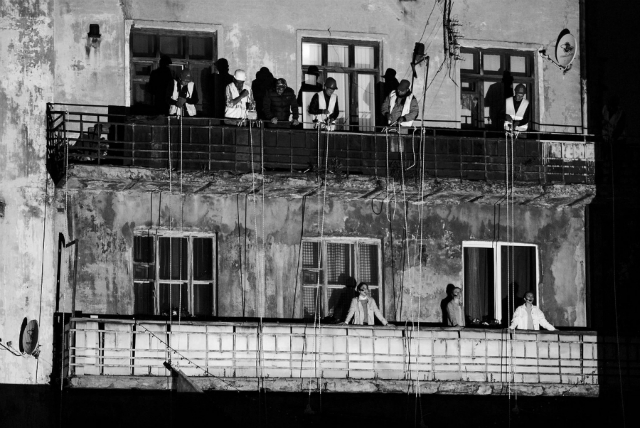

Жильцов расселяют. Кто-то согласился и уехал, а кто-то уезжать отказывается. Тема опасная, нервно воспринятая как оставшимися жильцами дома, так и властью. Авторы текста и режиссер Вера Попова посадили зрителей в зеленую зону над гаражом дома напротив, высветили квадрат Мергасовского дома и оттуда начали рассказ от имени его жителей. И тех, кто живет там сейчас, и тех, кого уже давно нет на свете. История получилась больше о прекрасном прошлом этого знаменитого здания Казани, нежели о настоящем. От сегодняшней остроты темы авторы ушли. Но это неважно. Они выбрали именно исторический ракурс, чтобы напомнить о тех великих людях, которые жили в этом знаковом месте. Честно говоря, монологи тех, кто живет в нем сегодня, показались мне менее интересными и значительными. По окончании спектакля пошел дождь, но люди остались на обсуждение, укрывшись зонтами и натянув розданные организаторами дождевики. Видно, судьба дома волнует всех. А сам эскиз точно отражает тему лаборатории. Кто мы, живущие сегодня в наших больших и малых городах России? Хозяева ли мы нашего общего пространства? Вопросов было больше, чем ответов.

Казань — прекрасная и невероятно живая, бесконечно фонтанирующая все новыми, самыми неожиданными идеями и проектами, — порадовала «Арт-подготовкой» чрезвычайно. Заставила задуматься о многом. А уж само название фонда — «Живой город» — и его многообразная деятельность, пришлись городу Казани просто как перчатка на руку. Действительно, живой и страстно любимый жителями город!

Комментарии (0)