«Победители». С. Алексиевич.

Томский областной ТЮЗ.

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Константин Соловьев, режиссер видео Наталья Наумова.

Первое впечатление от спектакля «Победители», поставленного в томском ТЮЗе Дмитрием Егоровым по документальной прозе Светланы Алексиевич, получаешь еще до начала действия. Роскошный, красный с золотым шитьем театральный занавес снят. По ходу действия становится ясно: так же решительно режиссер снимает торжественный покров с темы патриотизма, обнажает страшную обыденность войны — человеческие потери.

Взгляд концентрируется на черном проломе в центре белой стены, делящей сцену надвое — на Дом и НеДом. Художник Константин Соловьев минимизировал палитру спектакля до двух цветов — черного и белого, и тем задал смысловую дихотомию: война и мир, «до» и «после», добро и зло, прошлое и настоящее, правда и ложь. Декорации остаются неизменными, но в параллель безыскусным рассказам участников двух войн и их близких появляются время от времени сюжеты кинохроники и раздвигают пространство действия до размеров страны и шире — мира.

В проломе стены видно пианино… Оно напоминает о мирной жизни, о гармонии. С нежной мелодии, которую наигрывает на пианино юноша, начинается каждое действие. (Музыку к спектаклю написала Настастья Хрущева, также использован и мотив Алексея Паперного.) Но вальс не доигран. Голоса нарушают гармонию музыки. А потом (по ходу «военных действий» в первой части) музыкальный инструмент и вовсе разберут на части. Война — это дисгармония. С другой стороны, пианино, как память, скрывает в себе разные голоса, только тронь — и они оживут.

В спектакле звучит множество голосов. Каждый — своя история, своя партия.

Режиссер определил жанр спектакля как «голоса войны». Он подсказан самой С. Алексиевич. «У войны не женское лицо»: «Я читаю „голоса“». И у нее тут же: «В школе нас учили любить смерть». Спустя четыре года: «Я не хочу больше писать о войне, жить среди „философии исчезновения“ вместо „философии жизни“» — это уже из «Цинковых мальчиков». Эти слова задают режиссерское осмысление темы: две войны — Великая Отечественная и Афганская — представлены, соотнесены на документальном материале. (В программке на специальном вкладыше обозначены даты с кричащей «победной» статистикой.)

«От героев былых времен не осталось порой имен»: в программке нет действующих лиц, только исполнители. От героев остался только голос. Голос — тень ушедшего. Но голос, как и отпечаток пальца, индивидуален. В первой части звучат женские голоса переживших войну. Во второй — голоса матерей и жен, не дождавшихся сыновей и мужей, голоса самих «афганцев» — тех, кто не вернулся, и тех, кто пережил «командировку» на войну. Включение советских песен, кадры сюжетов военной кинохроники, фрагменты документальных фильмов об армии создают сложную партитуру, действие эпического размаха. И пафос, изначально присущий теме войны и, казалось бы, заданный названием «Победители», в спектакле отступает перед тем более пронзительной, чем более внеличной интонацией. О себе, о личном эти люди говорить не умеют.

Их интонации старалась сохранить в своих документальных повестях С. Алексиевич. Каждый монолог — это история частного человека на войне. Для Алексиевич важно было противопоставить парадному облику войны — истории людей, их чувств и ощущение их потери. Для режиссера важно, чтобы в небытие не ушли сегодняшние девочки и мальчики, которых воспитывают в готовности к войне. И он соединяет две повести в один спектакль. Поэтому отбирает литературный материал и выстраивает его так, чтобы зритель невольно сопоставлял Священную войну и войну «без величия идеи» и задумывался над вопросом, почему «любить Родину» — это всегда «умереть за Родину»?

Взгляд постановщика спектакля обращен не только в прошлое, но и в будущее. Он размыкает границы конкретных историй: вернувшихся с фронта женщин зритель дослушивает во время антракта. Его объявили, но нет сил встать и выйти из зала, пока не завершен последний монолог.

А последний монолог второго акта герой «Цинковых мальчиков» произносит, сидя совсем близко к залу, на авансцене, в инвалидном кресле. Его исповедь следует сразу за кадрами из фильма «Тени исчезают в полдень», где звучит песня о Родине (этот фрагмент напрямую отсылает к еще одной недавней режиссерской работе Д. Егорова — «Песни о Родине»). Слова прикованного к коляске красивого — если бы он мог встать, высокого, статного — молодого человека: «Родина предала, а я ее люблю, Родину» — не точка в спектакле, а многоточие, повод к размышлению…

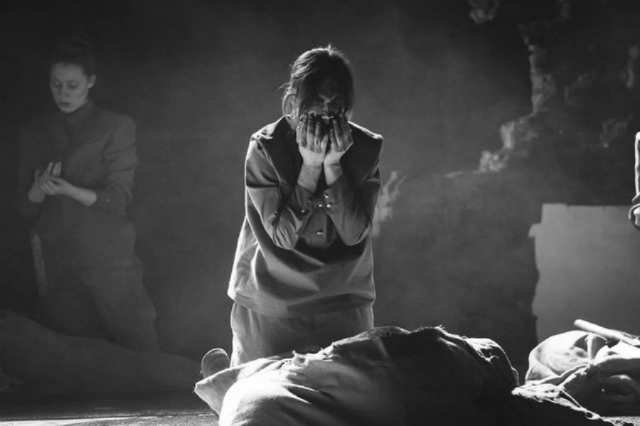

Режиссер использует разные приемы, чтобы перевести прозу Алексиевич в голоса, литературный текст — в звуки, шумы, ритмы времени. Голоса актеров звучат не только со сцены, но и в зале, прямо за спинами у зрителей, вовлекая и публику в пространство действия. Партитура первого акта выстроена на женских голосах. Актрисы произносят монологи-воспоминания, как бы не видя друг друга, не вступая во взаимодействие. Будто каждую командир заставляет выйти из строя и отчитаться, что она делала и чувствовала на войне. Для усиления голоса поставлен микрофон, но это не литмонтаж, как может показаться. Потому что у этого «монтажа» есть не только свой хронологический сюжет — от ухода на фронт до возвращения домой, — но еще и подтекст. Тот, что больше слов.

В голосах первых дней войны доминирует интонация жертвенности. И та и другая война начинается с ноты высокого патриотического подъема: «Мы любим Родину и готовы отдать жизнь за нее». И, действительно, идут на жертвы. Одна сделала аборт, чтобы уйти на фронт и отомстить за погибшего мужа. Другая согласилась на роль жертвы: поддалась уговорам председателя колхоза, чтобы ее, эвакуированную, а не местную девчонку, отправили на войну. Истории Афганской войны открываются признанием матери, сын которой, лейтенант, пошел выполнять интернациональный долг, потому что она сама его так воспитала. О том воспитании говорят кадры из передачи «Служу Советскому Союзу», где тема подвига сопряжена с темой смерти, героической, разумеется.

По ходу спектакля интонации меняются. И эмоции тоже. Режиссер заставляет героинь «У войны не женское лицо» пройти от ожесточения и ненависти к врагу («я хочу видеть, как лопаются их глаза», «все во мне закаменело») до сочувствия к детям побежденного народа («я погладила его по голове»), до растерянности («нам кричали „вы ушли на фронт за женихами“»). Уже в конце первого действия возникает контраст между названием спектакля и горьким чувством обиды за победителей, память о потерях которых смывают со сцены швабрами. Чтобы даже и следа не осталось.

Прием контраста ощутим во всех компонентах спектакля. Пока героини еще не на фронте, они говорят и мыслят одинаково, в духе газетных передовиц и официальных речей. Но вот мужчины выносят им форму (актеры действуют молча, как воплощение воли государства). И девушки, становясь в гимнастерках похожими, в этот момент обретают свой голос. Одна рассказывает, почему начала курить, другая — о том, что не хочет умирать в мужских трусах. Детали, мелочи цепляют, остаются в памяти как личное переживание, вызывают сочувствие. По контрасту с тем, что чувствуют женщины («мы разучились смеяться») показаны в кадрах военной кинохроники хохочущие немцы. Правда, их голосов не слышно. Кино как будто онемело. Мы только видим их смеющиеся лица, видим, как пьют вино, играют в спортивные игры, неведомые в русских снегах.

«Ах, война, что ты сделала, подлая» — эта строчка Окуджавы может быть камертоном всему спектаклю, но в сцене вальса особенно. Девушки уже в Германии увидели в сундуке бальные платья. Но, примеряя, невольно надевают их только на одну руку. И в этих нарядах выглядят, как инвалиды — они только наполовину женщины, на вторую половину — солдаты.

Контрастом живым голосам во втором действии служат две песни. «Я, ты, он, она — вместе целая страна» поет С. Ротару, и «Аты-баты шли солдаты» — Э. Хиль (режиссер мультимедиа Наталья Наумова). Под эти бодрые песенки страна отправляла в Афганистан «ограниченный контингент» и получала «груз 200», но не давала матерям и женам проститься с любимыми, оплакать их, похоронить по обычаю — не тайно. Под песни и кадры из пропагандистского фильма о мощи Советской Армии «афганец» рассказывает, как его обманом отправили в «заграничную командировку».

Мужские голоса из «Цинковых мальчиков», присоединившись к женским, ширят голосовую палитру спектакля. Интонационно эта часть выстроена по-другому, нежели первая. Микрофоны убраны. Нет воображаемой шеренги, есть камерные замкнутые пространства. Слова героев звучат как исповеди не только перед залом, но и перед самими собой. Матери, жены, сами «афганцы» говорят, говорят, и онемевшие зрители вслушиваются в это говорение… Мизансцены статичны. Одни сидят, как мать, что ходит к сыну на могилу, как на работу. Другие стоят, как молодая вдова, целующая осиротевшую дочь. Нервно ходит по сцене мать, которая не может понять, почему ее сын стал убийцей после Афганской войны. Эти истории-голоса воссоздают полифонию реальной человеческой беды и боли. Чувства, переживания людей прошлых войн будят мысль сидящих в зале о настоящей, идущей рядом…

Фотографии спектакля любезно предоставлены интернет-изданием «Томская Афиша»

Комментарии (0)