«Инфра».

Мариинский театр.

Хореография Уэйна МакГрегора, музыка Макса Рихтера.

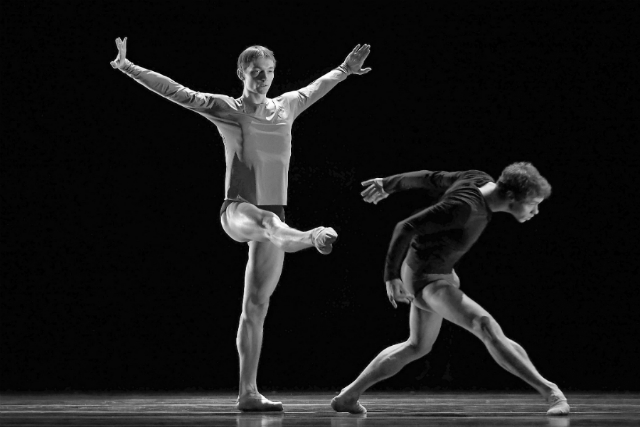

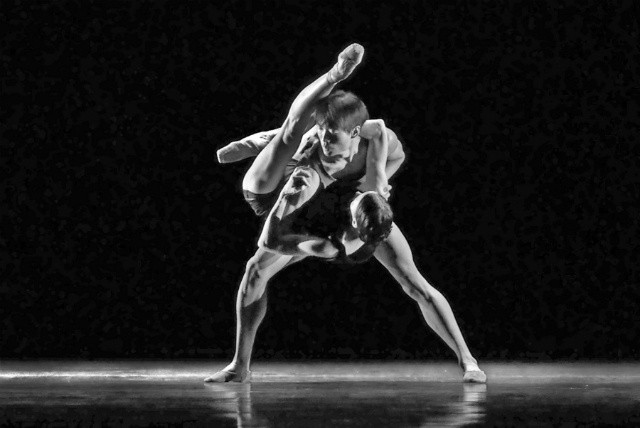

Хореография Уэйна МакГрегора ворвалась в поток современного танца, словно болид Формулы-1 на городские улицы. Хореограф нашел себя в стиле hi-tech: высокая скорость, точность и технологичность движений; изощренность и детализация; акцент на работу корпуса — сильные «волны» и перегибы; растяжка в минус; универсальный танцовщик-андрогин (в универсальном костюме: майка и трусы). К этому необходимо добавить активное включение в спектакли компьютерных технологий и видеодизайна, в том числе 3D проекций; соединение живой и электронной музыки; применение результатов научных изысканий в области психофизиологии танцовщика (полученных на кафедре экспериментальной психологии Кембриджского университета). Хореограф нашел свой путь — это аналогия научно-технического прогресса в мире танца. Развитие исполнительской техники, равно как и внедрение новых технологий, неизбежно, и именно это направление форсирует МакГрегор. Его кредо — эксперимент. Поиск пределов возможностей человеческого тела придает его хореографии спортивность. Следующим этапом, следуя логике МакГрегора, должно стать появление танцовщика-гимнаста-йога, который сможет складываться уже не вдвое, а вчетверо, выполнять необычайной сложности трюки в экстремальных условиях и на базе научно-технического эксперимента.

Можно сказать, что МакГрегор— успешный и модный — попал в тренд. Первый штатный хореограф Королевского балета Великобритании (с 2006 года), работающий в области не классики, а современного танца. Обладатель ордена, званий и премий, испытавший себя, как это часто случается у современных хореографов, в самых разных проектах: от танцев и пластики в фильме про Гарри Поттера до барочной оперы; плюс клипы, показы мод, инсталляции, мюзиклы и драматические спектакли…

«Инфра» — это уже третий балет МакГрегора в России (премия BenoisdelaDanse, 2009). В 2011 году в Большой театр был перенесен спектакль «Chroma» (2006), а в феврале 2014-го, в рамках «Золотой маски», «Аtomos» (2013), для просмотра которого необходимы 3D очки.

«Инфра» (2008) создавался в память о терактах в лондонском метро 2005 года. Близость к человеческому здесь превышает средний для МакГрегора уровень. В спектакле о трагедии не говорится напрямую: это словно вспышка осознания, точка отсчета для философских размышлений хореографа. Остались тревожные отзвуки: прерывистый телеграфный сигнал, гудки поездов и видеопроекция(Джулиан Опи) — белые рисованные человечки: городские жители, мужчины и женщины, ходят, не замечая друг друга, по невидимой линии над сценой. Под ними, будто под землей, двигаются танцовщики. Они проявляются из темноты, один за другим: сначала трое мужчин, затем дуэты и ансамбли в разных комбинациях, позже через сцену пройдет уже живая толпа, не замечая опустившуюся на пол рыдающую девушку. Можно представить, что появляющиеся из темноты люди со своими монологами и диалогами — это наши случайные встречные на улице или соседи в вагоне метро, выхваченные из толпы взглядом. И, словно в луче мысленного рентгена, мы начинаем слышать их внутренний монолог, осязать их чувства, хотя и смутно, будто расшифровывая закодированную в танце энцефалограмму. Идеи вполне ясны: стандартизованная жизнь мегаполиса, одиночество в толпе, множество одинаково-разных историй, стертых городом в безликую массу. Дуэты, следующие один за другим, как будто рассказывают об отношениях в разных парах, но в них нет яркой характерности, отличий, внятного смысла. «В этом балете много мыслей, идей: у каждого человека есть какая-то своя история, но в толпе эти истории теряются; занимаясь привычными повседневными делами, люди могут быть глубоко одинокими. Такие идеи я хочу донести. Я не буду говорить: „Эта фраза значит то-то и то-то“. В этом поле идей артистам надо проявить себя», — поясняет хореограф в интервью Ольге Макаровой. Для МакГрегора важен фактор импровизационности, влияния артиста на роль, соучастие зрителя. Он вводит понятие индивидуальной «физической подписи» танцовщика, которая вносит изменения в уже созданный хореографический текст.

«Infra» (лат.— «ниже, под») — многозначительное название, как говорится, «копайте глубже»… В финале все снова растворяютсяв черноте кулис: одинокая плачущая девушка уходит вслед за толпой, исчезают и виртуальные горожане. Остается единственная пара — это наиболее гармоничный в отношениях дуэт, завершенный многоточием: занавес скрывает танцующих… Можно предположить, что через точку полного отчаяния хореограф все жепытается найти путь к просветлению, но скорее через экстремальный опыт, близость смерти.

Музыка в балете не вызывает доверия. Несомненный плюс — сочетание электронной и живой музыки (пять струнных и фортепиано) создает сильный эффект. Однако, не подкрепленный сценическим текстом, он пропадает втуне. Минус — прямолинейность манипуляций зрительскими эмоциями, словно в дурном кино. Большую часть вербализуемого смысла мы постигаем не из хореографического текста, а из видеодизайна, музыки, количественного комбинирования танцовщиков. Попробуйте выключить звук и проекцию. Что останется?

Вообще, просмотр нескольких опусов МакГрегора подряд вызывает странное чувство, что все это — один большой work in progress. Танцовщик МакГрегора — это универсальное существо, механистической пластикой напоминающее высокоскоростного гуттаперчевого андроида. Не случайно в «Инфре» наиболее угнетающее впечатление производят именно рисованные белые пешеходы. Порой кажется, что герои балетов МакГрегора —это компьютерные человечки, люди из какой-нибудь антиутопии ХХ века, недороботы с недоизъятым человеческим содержанием — непонятным и невротически мучительно переживаемым атавизмом. Танец МакГрегора похож на длящуюся агонию человеческого.

Появление странного применительно к МакГрегору термина «неофорсайтизм» объясняется, по-видимому, ультраскоростями и гимнастическими подвигами танцовщиков. Действительно, Уильям Форсайт случился раньше, и есть внешнее сходство хореографии, да и сам МакГрегор упоминает в качестве истоков Рудольфа фон Лабана и Форсайта, но точнее будет вести его «родословную» от «случайных» компьютерных экспериментов Мерса Каннингема. По сути, МакГрегор и Форсайт занимаются разными вещами. Форсайт работает с движением изнутри, подобно ученому-генетику, создающему яблоко со вкусом клубники или вовсе новый фрукт. Созданные им генно модифицированные движения похожи на арабески и пируэты только внешне, но когда пробуешь их на вкус, в контексте целого, понимаешь — это что-то совсем другое. Форма у Форсайта столько же важна, сколь и неважна, потому что зависит от содержания. Форсайт может сочинить менуэт, но ощущение будет такое, словно это космический корабль. Для МакГрегора форма — все. Он занимается танцем с внешней стороны. Поэтому, как бы он ни ускорял, растягивал, швырял, нарезал кусочками или прокручивал свою хореографию в фарш, — его яблоко так и останется яблоком. В сущности — это изощренная неоклассика в стиле hi-teсh. Форсайт — феноменолог танца, в каждом балете он совершает путь, аналогичный методу редукции, поэтому его сочинения не похожи друг на друга. МакГрегор — изобретатель, пытающийся сделать открытие, соединяя танец и физиологию с разными технологиями. Метод Форсайта рождает по-настоящему новое. Метод МакГрегора — пока что лишь апгрейд старого.

Я не склонна думать, что жизнеспособность хореографии определяется методом «выключить музыку, свет и посмотреть, что останется». Выключите музыку в любом балете, не льнущем к стану хореодрам, даже воспетого в тексте Форсайта или Баланчина, и все так же не получите ни толики «вербализуемого смысла».

По прочтении статьи можно составить бранный словарик:

1 «Не Форсайт» — плохой хореограф, рутинёр;

2 «неоклассика» — (ругательное) нечто отжившее, устаревшее.

Побить, заклеймить, не годится.

Откуда такая оценочность?