К 200-летию восстания декабристов

200 лет прошло с того утра, как они вышли на Сенатскую.

Мы попросили наших коллег ответить на два вопроса:

1. Что для вас лично декабристы?

2. Что за «код» были декабристы для советского театра и советского человека? Почему к ним так часто обращался театр?

1. Для меня лично никаких «декабристов вообще» не существует. Это сугубо условный термин. К следствию были привлечены более 500 человек. Очень разных — сословный статус, имущественное положение, личные особенности, политическая мотивация и т. д. Полковник Пестель и полковник Трубецкой — принципиально разные персонажи…

Мне интересен и близок полковник Трубецкой, генеральной идеей которого было предотвращение неизбежного, как он считал, кровавого крестьянского бунта. Можно сказать, что задачей Трубецкого и его единомышленников было предотвращение катастрофы 1917 года.

И для меня лично важны не условные «декабристы», а группа умных и прозорливых политических мыслителей — Трубецкой, Михаил Фонвизин, Никита Муравьев, Николай Бестужев, Пущин, — трезвые патриоты, которых власть сперва вынудила взяться за оружие, а потом — через тридцать лет — принялась с безнадежным запозданием реализовывать их идеи.

2. Для советского театра в его либеральной ипостаси условный декабристский материал давал возможность благородной и безопасной проповеди свободолюбия и жертвенности. Вот потому и обращались: хотелось сказать обществу — были же такие рыцари без страха и упрека. Богатыри — не вы. И одновременно намекнуть власти на возможные неприятности.

Все крайне просто. Это был романтический театр, к реальным — моим — декабристам имевший отдаленное отношение. Ибо подлинная суть явления, которое мы называем декабризмом, — политика и экономика, а вовсе не романтические мечтания.

Для меня декабристы — Символ поединка Личности с Системой!

Вслед за Юрием Лотманом верю, что Феномен Декабристов — это феномен генерирования норм Свободы, Чести и Достоинства, открывающих путь от закрытых тоталитарных систем унификации и деперсонализации к Культуре Достоинства.

1. Замечательные люди. Герои. Безмерное уважение. Как те восемь человек, которые вышли на Красную площадь 25 августа 1968 года, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. Встали перед чудищем, чтобы сказать «нет».

Та же отчаянная смелость при, в общем-то, понимании последствий.

2. Ну, театр…

Во-первых, герои, которых казнили, впервые в России казнили дворян. Театр любит героев.

Во-вторых, многие жены в Сибирь за мужьями поехали. За теми, кого не повесили. Для театра это находка. Так что собственная честность, смелость, казнь пятерых человек из компании и поехавшие за мужьями жены обеспечили всем вечный ореол славы.

В-третьих, театр вообще падок на красивое: лосины, сабли, кивера, героизм… Героизм, кстати, о котором сейчас говорить безопасно. Почти.

Ничего не знал про их планы, расчеты, цели. Думал, что просто мечтали, с Пушкиным и Грибоедовым дружили, на дуэлях дрались, Вольтера читали и вдруг…

Красивые люди. Картинки художников: вдохновенный Пушкин что-то читает, офицеры пылают, гражданские бледнеют. Или вот перед казнью в цепях, оборванные, побитые, но не согнутые, прямые такие, изящные, словно на сверкающем великосветском бале, а не на серой площади перед виселицей. Окуджава пел про дуэлянтов-флигель-адъютантов, которые все красавцы, таланты и поэты, не знаю точно, но казалось — про тех, кто выйдет на Сенатскую площадь. Конечно, Зорин. Конечно, Городницкий.

Сейчас, вынужденно изучая предмет в связи с работами по тем временам, разочаровываюсь, злюсь, вздыхаю и прощаюсь с одной из самых красивых советских сказок.

1. Были и почему-то все равно остаются символом отваги в борьбе против российской жандармской власти, против «самовластительного злодея». Явились в юности из романтизированной советской истории — все они красавцы, все они поэты, — да так и остались «маркером»: вышли отважно и обреченно за Россию будущего, за свободу против тирании и крепостнического бесправия, встали в каре, и пусть солдаты непонимающе кричали «конституцию!», — но они-то, офицеры, понимали… И по сей день, зная про Пестеля (он обрел лицо актера Пороховщикова) и противореча историкам, я не могу изменить мифу о прекрасных людях, о Кюхле и Пущине, об идеалистах, которые не убоялись… И даже если не идеалисты — не могу простить Николаю тот момент, когда три веревки оборвались, а он их, упавших, не помиловал, как велел закон… И эта ужасающая сцена подтверждала: в этой стране даже повесить толком не умеют (фраза кого-то из приговоренных), надо что-то менять.

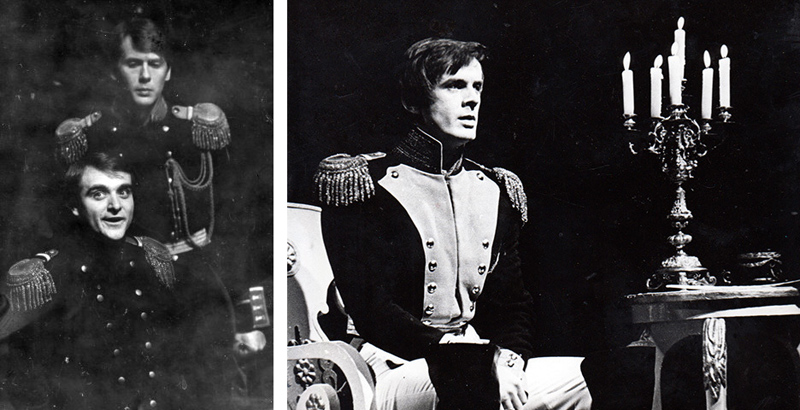

С. Юрский в телеспектакле «Кюхля».

А еще всю жизнь я реально живу на Острове Декабристов в непосредственной близости от того места, где якобы были брошены тела повешенных, а с 1940 года стоит обелиск. Поставили условно, свалка была огромная. Не исключаю, что сейчас по костям Рылеева ходят покупатели строительного гипермаркета или клиенты автозаправки. И это не миф, а реальность. Рылеев был большой поэт.

И есть трагедии беспримесные. Однажды в Иркутском музее декабристов я видела портрет Марии Николаевны Волконской в годах. Более депрессивного лица, на котором печать муки перенесенной жизни, — я не встречала. И вот тут, знаете, безо всякого Пестеля: от пушкинского «Я помню море пред грозою» — к этому портрету. И это тоже не миф, а реальная трагическая судьба.

Сцена из спектакля «Вокруг площади» и Г. Тараторкин в спектакле «Глоток свободы». Оба — ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

2. Конечно, для советского искусства это была тайнопись. Но сколько она давала — от «Декабристов» в «Современнике» и «Вокруг площади» в ТЮЗе до «Ста братьев Бестужевых» в Молодежке, от «Кюхли» с Юрским до «Лунина, или Смерти Жака» Радзинского, до «Казни декабристов» Гинкаса. От Окуджавы («Глоток свободы») до Самойлова:

— Но, не борясь, мы потакаем злу, —

Заметил Пестель, — бережем тиранство.

— Ах, русское тиранство — дилетантство,

Я бы учил тиранов ремеслу, —

Ответил Пушкин…

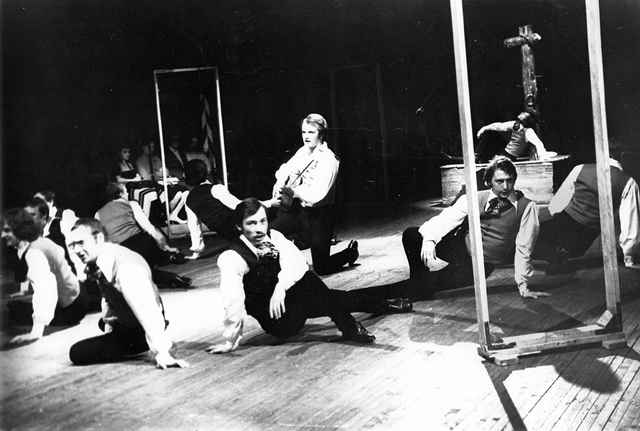

Сцена из спектакля «Лунин, или Смерть Жака». Театр на Малой Бронной

1. С понятием «декабристы» накрепко связалась не просто моя или моих друзей жизнь. С этим понятием подводно связалась вся наша культура. Причины были разные, все они осмыслены через век в программном зачине тыняновской книги «Смерть Вазир-Мухтара». Книга вышла в канун одного из самых «великих переломов». Стихотворный ритм тыняновских строк, их образная мощь мгновенно определяли и продолжают определять качество людей.

«На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был „большой застенок“ (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем: „империя каталогов“, и добавлял: „блестящих“.

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это „совестью“ и „воспоминанием“».

Добавить к этому практически нечего.

Начиная с первой моей книги «Наши собеседники», это 1981 год, я не переставал передавать этот словесный шифр своим читателям. С каждым поворотом времени формула Тынянова наполнялась свежей кровью. И в книгах, и в спектаклях, и в нашей простой жизни.

На второй вопрос отвечать не хочется. Скажу только, что я родился 13 декабря и всегда это помнил.

1. Я выросла в советское время, и меня всегда удивляло, что декабристы рассматривались и официально — идеологами, и неофициально — интеллигенцией исключительно как жертвы самодержавия, власти, реакции. При этом я понимала, что сами они были рыцарями, аристократами, то есть последними представителями старой, дворянской, доромановской, рюриковской России. Получалось, что эти красавцы и поэты оказались частью архаики, доблестными, но, увы, побежденными жертвами модернизированной чиновничьей, бюрократическо-капиталистической России. В этом виделось противоречие, явно ощущаемое, но не осознаваемое. В советской идеологии все борцы с царизмом, кроме большевиков, всегда рассматривались как Жертвы, павшие в борьбе Роковой. Они истово боролись против. Но не очень ясно — за что. Повестка декабрьского восстания представлялась мне не слишком отчетливо, не было ясности, что именно, кроме жажды справедливости и сознания собственного достоинства, вело этих блестящих офицеров к восстанию. Удобнее было видеть их поверженными — человеческое сочувствие полностью принадлежало казненным и ссыльным.

2. А вот не случайно спектакль Гинкаса 1997 года назывался «Казнь декабристов». Именно казнь была той самой точкой болезненного сочувствия людям, чтущим личное достоинство и наказанным за независимость и благородство. Советский театр принял в работу идеологию жертвы, но не революционной, а христианской, искупительной. Поэтому так охотно и частно театр обращался не к судьбе самих участников декабрьского восстания, а к их женам. Невинность которых еще более оттеняла тему страдания от тирании. Во времена застоя советская культура не слишком интересовалась победителями, это как раз понятно. Симпатия к побежденным, но не сдавшимся была тогда главной эмоцией, вызывавшей искреннее сочувствие.

Что касается более раннего периода, то интересна история оперы Юрия Шапорина «Декабристы», над которой композитор и драматурги работали с 20-х годов, но к премьере подошли только в 1950-е. По воле партийных идеологов первоначальная история романтической любви декабриста Анненкова и француженки-модистки Полины постепенно превращалась во все более героическую драму. Образы «богатырей, кованных из чистой стали» — Бестужева, Рылеева, Пестеля, Каховского; картины восстания; расправа и временное торжество Царя — заняли основное место в действии, а любовную лирику потеснила лирика народной стихии, с ее жаждой воли. В 1953 году наконец состоялась грандиозная премьера в Большом театре и чуть позже — в Мариинском, но в 1969 году опера была снята с репертуара и более не возобновлялась. Героизм революционного бунта сменился романтизмом личного достоинства в «Звезде пленительного счастья» (1975), кинофильме, во многом определившем настроение общества на долгие десятилетия.

1. Я помню, как люди вышли 14 декабря на Сенатскую с плакатом: «Они были первые из инакомыслящих». Я не знаю и недосуг проверять — миф это или исторический факт, но для десятиклассницы это было сильно. Через год 14 декабря шел мокрый снег, и я, дрожа от ужаса, приехала к Медному всаднику. Никого там не было, и я не знала, что делать. Постояла. Ну и все. Уехала. В школьной самодеятельности играла какую-то жену декабриста. И еще вышел фильм «Звезда пленительного счастья». Ну, то есть это был код. Улица Пестеля — ходили по ней со значением. Знали, откуда какой полк шел на Сенатскую…

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья».

2. А для театра… ну это был «Глоток свободы». Что еще сказать? Некрасова знали наизусть: «Я громко сказала: „Да, я не ждала найти тебя в этой одежде“. И тихо шепнула: „Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде…“». Но, конечно, культ жен декабристов — это побочный культ. Сами мечтали быть декабристами. Это все про вторую половину 1970-х.

1. Для меня декабрьское восстание — первая в России попытка подчинить авторитарного правителя конституции, подчинить закону. Это и впоследствии никогда (никогда!) не было осуществлено. (Уже смешно вспоминать, что некоторое время официально говорили о цели построить «правовое государство».) То, что это произошло в публичной открытой форме восстания, — гораздо благороднее и честнее, чем дворцовые перевороты и убийства, которые в остальных случаях до и после были единственным механизмом смены власти.

2. В советском искусстве объективно либеральная тема декабристов (сопротивление тирании!) была разрешена: Ленин объявил это восстание первым (из трех) этапом революционного движения, с оговоркой «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало». И театры пользовались этим окном в пространство идей свободы.

25 декабря 1925 года (это 14-е по старому стилю) в МХТ прошло «Утро памяти декабристов», на котором лучшие артисты (Станиславский, Лужский, Леонидов, Книппер-Чехова) читали документы и стихи. В отрывках из романа Мережковского «Четырнадцатое декабря» Качалов в сцене «Допрос Трубецкого и Рылеева» так блистательно сыграл Николая I (по словам критики, «царя-актера, искусно меняющего свои маски: сыщика и отца родного, обаятельного „рыцаря“ и жалкого труса, исследователя и провокатора, грубого солдафона и тонкого лицемера»), что из этого потом вырос целый спектакль «Николай I и декабристы» (инсценировку написал Кугель).

В «Горе уму» (1928, возобновление 1935) Мейерхольд показал Чацкого в компании декабристов, собравшись под зеленой лампой, они читали запрещенные стихи Пушкина, Рылеева, в то время как активная, бодрая, пошлая московская элита победно наслаждалась жизнью, элита была молодой (игравший Фамусова Ильинский на год старше Гарина—Чацкого).

«Декабристы» открывали (прямо по формуле Ленина) трилогию о поколениях революционеров в «Современнике» (пьеса Зорина, режиссер Ефремов, 1967). Это был документальный, исторический, актуальный и пророческий спектакль: как государственная система ломает инакомыслящих.

Сцена из спектакля «Декабристы». Театр «Современник»

В негосударственном театре «Студио» ЛИИЖТа в 1975 году Малыщицкий поставил пьесу Голлера «Сто братьев Бестужевых», спектакль быстро запретили, труппу разогнали, режиссеру выдали «волчий билет», и только через несколько лет он возродил спектакль в Молодежном театре. В трагедии благородных мятежников, эмоционально резонирующей с современными диссидентами, декабристы «все время глядят на себя глазами потомства», писал Лотман.

Среди обязательных и многочисленных «исторических» спектаклей эти были сделаны без вранья. В советском театре тема декабристов давала возможность помимо дидактики и фактологии мечтать об обломках самовластья.

1. Если уж совсем лично, то я для них вечерами честно гладила белые рубашки.

Помогала театральным костюмерам.

Вкладывалась, как могла, в звезду пленительного счастья. Выжигала ее горячим утюгом.

Зимой 1980 года была на завлитской практике в театре на Фонтанке. Малыщицкий выпускал «Сто братьев Бестужевых». Измайловский парк утопал в двухметровых сугробах. Фонарей не было, но от снега было светло. Стояла ледяная зима. В старом деревянном театре горел свет и декабристы ходили со свечами по кругу, пили пунш и пели Галича, флейты голос нежный да надежды злые… но время было такое глухое и тоскливое, война в Афганистане и т. д. — да мы ни на что и не надеялись… и театр был видом эмиграции, просто без пограничников и мультивиз.

Сцена из спектакля «Сто братьев Бестужевых». Молодежный театр

Фото — архив театра.

Но Россия на миг ото сна все же вспрянула. Горбачев объявил перестройку. Все приободрились, Натан Яковлевич Эйдельман читал про декабристов лекции в Концертном зале на Финляндском, на него был лом, как на рок-звезду. Он был окрылен, возбужден, но честно предупреждал как историк, что вообще-то в России реформы возможны только сверху. Просвещение… эволюционный путь, все такое… Он рано умер и не успел узнать, что с нашим вековым самодержавием эти номера не проходят.

Ну вот, на дворе декабрь 2025 года, и мы допросвещались.

Они с нами всю жизнь, как родственники.

В детстве, в школе ужасно бесила учительница истории, заставлявшая зубрить наизусть «страшно далеки они от народа… но их дело не пропало… разбудили Герцена…».

Да и тебя, Ильич, разбудили, страшно близкого к народу, страшнее не бывает.

Но, к счастью, можно было читать и не школьные книжки.

Там сплошные раны, конечно.

Ранил колко-оскольчатый Кюхельбекер у Тынянова.

На всю жизнь ранили исчезнувшие после 14 декабря люди с прыгающей походкой.

Ранило, как у Тынянова сквозь весь роман фонит металл — звяканье шпор, лязг затворов, звон цепей и ключей. Холодная машина государства против живых и теплых людей.

Запало в душу на всю жизнь и всю жизнь звякало и лязгало, вот и сегодня… лязгает и гремит, нескончаемо…

Но с ними связано и сильнейшее счастье.

Представление о счастье.

Пианино для дочки Пущина Аннушки, которое купили и отправили лицеисты в складчину, и дитя играло меланхолические вальсы на этом «лицейском фортепьяно», в Ялотуровске, самой что ни на есть глубине сибирских руд.

Или пущинский колокольчик, зазвеневший в ссыльном Михайловском в январе 1825-го, — бесценный друг! Бесценность дружбы.

И восхищение Пушкиным, усевшимся перед императором на стол и изумительно, как и полагается человеку чести, ответившим на вопрос: где бы ты был в тот день, окажись в Петербурге?

2. А почему речь о советском театре и советском человеке? Что нам в этот давно закрытый колодец заглядывать?

Я бы говорила просто о театре и человеке.

Мне не кажется, что театр так уж и часто их вспоминал. Но если вспоминал — то романтически. Как трагический глоток свободы, вечно отравленной и вечно удушенной.

Вообще интереснее другое: как идеология то и дело перелицовывала их мундиры. Перешивала, укорачивала…

То герои, то цареубийцы, то отщепенцы и диссиденты, то Предтеча Великой Октябрьской революции. Долго метались. Но вот определились недавно в тошнотворном «Союзе спасения» — иноагенты, террористы, агенты влияния Европы.

Спите себе, братцы.

Напишем ваши имена.

Присовокупим к ним восьмерых, вышедших в августе 1968-го на Красную площадь.

И несколько безымянных тысяч, пришедших в декабре 2011-го на Чистые пруды.

Осушили бокалы за вас, добрые друзья.

За ваш санный путь в Сибирь, каторгу и рудники, за бескомпромиссное испытание идеалов.

Слеза набежала…

1. Декабристы — зачаток русской интеллигенции. Первые сознательные представители общественного времени, пытавшиеся влиять на власть.

2. Декабристы в отличие от народовольцев или эсеров были разрешены официально идеологией. Это позволяло говорить об актуальной во времена застоя теме — о воздействии свободолюбивого сообщества на власть, фактически о правозащитниках и диссидентах.

1. Декабристы у меня, учившейся в советские годы, вызывали нежность и уважение. Ну, и музыка Шварца, и слова, и это кино «Звезда пленительного счастья», которое для своего времени сильно отошло от хрестоматии. К тому же я училась на филфаке, где источники и биографии декабристов изучались достаточно подробно. Советская доктрина делала упор на их сопротивление царскому режиму. Но мы и тогда понимали, что это было при всех случаях сопротивление мыслящих людей, многое понимавших про состояние российского общества. Да, да — вместе с горьким скептицизмом Чаадаева — все это было сопротивлением свободных, мягко скажем, не задавленных нищетой людей. Никому тогда в голову не приходило, что надо противопоставить их трагическому, разрозненному, во многом утопическому и романтическому бунту самодовольную и тупо обывательскую логику «государственника» в пользу последней. И вот дожили…

2. Театр долго жил этим кодом. На Малой Бронной, у Корогодского, во множестве региональных театров, особенно ТЮЗов поставить что-то про декабристов значило — размышлять о роли и участи интеллигента в отечестве. Ну и чтоб романтически щемило сердце. Чтоб «возьмемся за руки, друзья» и все такое прочее. Скажете, смешно? Мне самой в какой-то момент было смешно, и Окуджава, образ которого в наших головах, конечно, накрепко связан с действующими лицами Сенатской площади, казался неприлично сладеньким. А теперь вновь не кажется. Теперь все те книжные, песенные и драматургические строки воспринимаю такими же утопически обреченными, как само восстание мыслящих и неравнодушных дворян.

Я никогда не занимался лично декабристами, хотя, конечно, это потрясающие человеки, потрясающее время и ситуация, очень много говорящая вообще о России, о нашей неизменяющейся истории, о нас сегодняшних. «Союз спасения», «Союз истинных и верных сынов Отечества», «Союз благоденствия». Это ведь, говоря на нашем языке, интеллигентские сборища, возникавшие в разных местах, в разных городах и, как мы на своих кухнях (а они в своих салонах), обличавшие власть и спорившие о способах переустройства. Некоторые предлагали радикальные средства. Задавались вопросом, нужно ли убить царя или этого не делать. И было это еще в царствие очень либерального Александра I. Известно, что восстание произошло спонтанно, что те молодые, разгоряченные ребята, которых потом назвали декабристами, воспользовались якобы сомнительным восхождением на трон Николая Палыча, и…

В результате произошла большая человеческая, ужасная и смешная несуразица. Вывели огромное количество войск, которые понятия не имели, зачем они вышли на Сенатскую площадь, а нервный Каховский случайно убил Милорадовича. Затем руководителей, конечно, арестовали, посадили в Петропавловскую крепость и долго и подробно допрашивали. Слово это «допрашивали» не годится. Потому что молодой царь очень терпеливо расспрашивал своих сверстников, руководивших восстанием (некоторые из них были даже его друзьями), о том, кто что делал. Они же все были аристократы, и они, конечно, честно, подробно все рассказывали… Попросту «стучали» друг на друга. Трогательные ребята, известно, чем это все кончилось. Большинство сослали на каторжные работы, пятерых повесили…

…Тыщу лет назад, когда я поставил спектакль под названием «Казнь декабристов», меня интересовали не они. Меня потрясли казнители. Живые, конкретные люди, которые совершали это. Документы, когда-то открывшиеся мне, убили меня, взбесили и, извините, рассмешили. Публичная казнь всегда — театр: есть зрители, есть обслуга и есть, наконец, «главные плясуны». К тому же казнь всегда имеет назидательный, государственно значимый характер. Свой спектакль я называл «производственной комедией». В советские времена были пьесы, где положительные и отрицательные, а также нерадивые товарищи отчитывались перед начальством, почему, к примеру, не выполнен важнейший «пятилетний план»!

Пересказываю комедию. 1826 год. Казнь декабристов. Это была, конечно, публичная казнь. Но почему-то совершалась ночью. Сам Государь сочинил сценарий зрелища: кто в какие костюмы должен быть одет, каким строем выступить, в какой ровно час вешательный спектакль должен быть осуществлен. В пику французской гильотине (мы же всегда соревновались с Европой) срочно заказали отечественное ноу-хау для повешения (известны фамилии инженера и, представьте себе, архитектора виселицы!). Генерал-губернатор Голенищев-Кутузов собственноручно испытал работу машины для повешенья, проверяя, какая веревка лучше захлестывается: тонкая или толстая. Выяснилось, что тонкая. История приобретает, по-моему, комический характер. На пяти телегах пышным кортежем повезли разобранную виселицу в Петропавловскую крепость. По дороге перекладина, главная часть, потерялась: «быв умчана взбесившеюся лошадью», — как сообщает объяснительная записка (спектакль приобретает детективный характер). Срочно пришлось изготовлять новую. Для нее в военном корпусе вывинтили крючья от люстр. Но инструкцией нового царя было точно указано, в какой именно час и во сколько минут из укрытия на казнь должны быть выведены осужденные. Виселица была не готова. Сообщается: осужденные на казнь сидели на травке и смотрели, как строится виселица для них. Говорят, они рвали цветочки, гадали, кого первым повесят… Трое сорвались. Несмотря на серьезнейшие приготовления, соревнование с Европой, технические новшества, царский сценарий. «Бедная Россия! И повесить-то как следует не умеют!..» — скажет Рылеев. Их повесили вторично. А вы говорите — не комедия. «Все это русское, родное…» — как сказано в «Грозе».

Мой спектакль был не про казнимых, а про казнителей. Про чернушный бред, абсурд нашей жизни и людей, которые почему-то, каждый на своем месте, исполняли запланированное в верховном сценарии. Многие впоследствии спились, либо умерли, либо посходили с ума.

Проблема этого кошмарного мероприятия была, говорят, вот в чем. Понимаете, 50 лет до декабрьского восстания в России не было казней. Разучились вешать. А вот скажите, то, что разучились вешать, — это хорошо или плохо? То есть, если бы в течение 50 лет в России казнили бы и были специалисты по повешенью, было бы лучше?

«Дорогая мамочка, неужели когда-нибудь кончится эта ужасная ночь?»… Как думаете, кто написал? Вы удивитесь: это пожаловался тридцатилетний Николай — начинающий, еще очень неопытный Царь всея Руси.

И еще. Муравьев-Апостол. Письмо брату. Написано сразу в ночь перед казнью: «Любезный друг и брат Матюша!.. Я с ужасом вспоминаю наклонность твою к самоубийству, с ужасом вспоминаю, что я никогда не восставал против нее. Милый друг Матюша! Никогда, ни в каком случае человек не имеет права посягнуть на жизнь свою…»

Есть документальная и пестрая история декабризма. В том числе и поименная. У кого взгляды были романтичнее, у кого «зверее». Кто действовал сознательно, кто бессознательно. Но на фундаменте события и вокруг него давно вырос прекрасный миф о свободолюбии, благородстве, независимости, чести и гордости. И этот миф так же давно стал важнее, весомее, значительтнее самой истории. Заглядывая в него, каждая эпоха выявляет собственную личину. И в этом смысле миф о декабристах — история не в меньшей степени, чем история документальная. История в зеркале возвышенного мифа и в отношении к нему разных исторических времен.

«Нельзя посягать на свою жизнь»(с) — а на чужую можно?

Восьмисерийный фильм «Союз спасения» на сегодня — самое честное произведение о мятеже декабристов.

От Игоря Овадиса.

Отрывок из книги Бориса Голлера «Петербургские флейты», посвященный трагическим событиям

https://disk.yandex.com/i/6z2_TGZD6MhUdQ