«Сентиментальное путешествие». По роману Л. Стерна.

Камерный театр «Среда 21» (Москва).

Режиссер Полина Кардымон, художник Ирина Уколова.

Приходят как-то в бар англичанин, француз и русский. Англичанин берет пинту пива, француз заказывает вино, а русский — водку… Чем заканчивается этот анекдот, зритель так и не узнает — героя постоянно что-то отвлекает. Жаль, потому что на секунду появляется надежда, что эта вставка в спектакль о путешествии англичанина по Франции XVIII века как-то объединит смыслы и объяснит неожиданный выбор материала. Английский писатель Лоренс Стерн написал свое «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» в 1768 году. Небольшой роман представляет собой череду коротких эпизодов, записанных путешественником в разных французских городах. Про Италию там ничего нет — Стерн умер раньше, чем успел дописать книгу.

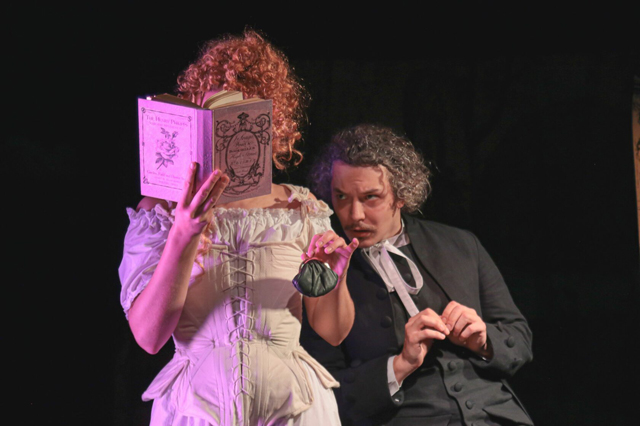

Сцена из спектакля.

Фото — Маргарита Денисова.

Драматург Егор Зайцев смонтировал сцены романа и адаптировал диалоги, но при этом сохранил многословные конструкции и языковую избыточность оригинала. Сложно представить более несовременный текст. И дело не в сроке давности — даже в Античности можно найти роман-путешествие, гораздо более гибкий для актуального прочтения. Но путешествие по куртуазной Франции как-то замкнулось в локальных нюансах как на уровне лексики, так и эстетически.

Трое актеров, Артемий Болучевский, Яна Кузина и Николай Тарасюк, произносят довольно громоздкий текст, который на слух воспринимается с трудом даже при хорошей актерской игре. Мужские роли распределены между двумя актерами: это и главный персонаж Йорик, и встреченные им путешественники, и слуга. Яна Кузина играет все женские роли, а еще манерного графа, к которому Йорик пришел за своим паспортом. Актриса невероятно красива в нарядах эпохи, а длинные рыжие кудри — как с картин прерафаэлитов. Не зря в одной из сцен Йорик желает героине Кузиной уйти в монастырь и вспоминает «Офелию» кисти Милле.

Актрисе особенно удаются собирательные женские образы, олицетворяющие идеальную «женщину женщин», когда мерцает сразу множество женских образов или они поочередно сменяют друг друга. Такой она была в недавнем «Франкенштейне» Нади Кубайлат, или когда-то в «Афродите» Елены Невежиной — в белоснежном наряде и цветочном венке была подобна нимфе. А то, что Йорик упоминает художника из будущего, — не беда. Ведь титр в начале спектакля сообщает, что в «будущее возьмут всех». Это переиначенная цитата Ильи Кабакова, художника из еще более далекого будущего. Назначение всего этого культурного шума не очень ясно: возможно, чтобы снизить градус серьеза и выстроить дистанцию к тексту, но ощущается в этом какая-то необязательность.

Н. Тарасюк, А. Болучевский.

Фото — Маргарита Денисова.

Визуальный образ спектакля (художник Ирина Уколова) транслирует «книжность» — гризайль, оттенки сепии, гравюрные иллюстрации на висящих гобеленах, а также всевозможные серые завитки, виньетки и кю-де-лямп. Конечно, я не использую в своей речи слова вроде «кю-де-лямп». И думаю, что режиссер спектакля Полина Кардымон тоже редко произносит слова «дезоближан», «гризетки» и «роб-дю-шамбр». Поэтому важная часть сценографии — табличка для сносок. Режиссер, конечно, иронизирует и над галантным стилем, и над тем трепетом, с которым путешественник Йорик разбирает несложные смятенья чувств. Можно ли взять даму за руку и можно ли «предложить свою особу», не признавшись сперва в любви? Если с ракурса сегодняшнего дня вдаваться в смысл этих рассуждений, то обсуждать там и нечего, разве что смотреть на происходящее в режиме музея — вот такие вещи волновали английского путешественника пару веков назад.

Проблема того, насколько близко к даме можно сесть в дезоближане, сегодня как-то не стоит, а задачи интерпретировать что-то на современный лад в спектакле очевидно нет. Поэтому остается только задаться вопросом, что именно взволновало авторов в этом произведении Стерна. Возможно, как раз его удаленность от современных реалий. Спектакль начинается обращением к «вояжерам»: нас приглашают к путешествию в прошлое. Обычно в прошлое путешествуют по двум причинам: в познавательных целях (чтобы лучше понять настоящее) или же из ностальгических мотивов. Не думаю, что тут можно говорить об анемое (ностальгии по времени, в котором ты не жил), да и изучать прошлое по французским подворотням и диалогам со слугами и владельцами гостиниц — сомнительно.

Я. Кузина.

Фото — Маргарита Денисова.

Если задачей была демонстрация максимального эскапизма, то режиссер довела его до крайности — действительно, среди всех этих барочных завитушек и париков вряд ли можно увидеть что-то взывающее к современности. Окунаемся в милую галантную шутку — с переодеваниями, вставными номерами разной степени остроумия и несколькими монологами в зал. Один из таких монологов актер Артемий Болучевский адресует зрителю очень многозначительно: речь про то, что двор очистился от всех шутов, а люди стали благоразумны и набожны, вокруг патриоты, желающие лишь успеха и богатства страны. А потом мы вновь возвращаемся в графские покои в Версале, и предыдущие несколько секунд кажутся простым совпадением — показалось. Вряд ли же ради двух злободневных строк ставился спектакль.

Возвращаемся в дезоближан. Вся эта игра со стилем местами очень хороша. Правда, в нее иногда решительно врываются другие стили и времена: например, сцены в духе немого кино — экран для сносок транслирует титры, актеры существуют эксцентрично, играет невидимый тапер. Возможно, особый вызов этого спектакля как раз в эскапизме такого уровня, что сложно распознать это как осознанный ход режиссера. Необходимость именно этого романа для такого шага при первом приближении вызывает недоумение. Но даже если он понадобился для проверки понятия «сентиментальность» (Стерн считается основоположником этого течения) в шаткие времена, то проверку не прошел в первую очередь способ презентации. Навевающие скуку путевые заметки, хоть и сбалансированные актерскими шутками, — вряд ли удачное поле для разговора о чувствах. Даже если пример Йорика таков, что он с радостью отдается власти этих чувств, то исторический фон никак на это не влияет (герой лишь мимоходом вспоминает, что находится в стране, с которой Англия только что вела войну).

Я. Кузина, А. Болучевский.

Фото — Маргарита Денисова.

Попытка нащупать противоречие между сентиментальностью и катастрофичным историческим фоном в спектакле кажется стуком в открытую дверь.

Комментарии (0)