О режиссерской лаборатории «Четыре стихии романтизма» в Театре на Васильевском

Хоть романтизма тут нимало

Не вижу я. Да что нам в том…

Лаборатории — дело вольное. Это не то, что в режиссерских мастерских: семестр занимаемся только и только Гоголем (вариант — Достоевским, русскими сказками, документальным театром — ну, каждый знает джентльменский педагогический набор…).

Сцена из эскиза «Каин». Н. Чеканов (Люцифер), Р. Сутырин-Унтилов (Каин).

Фото — Владимир Постнов.

Но вот лаборатория Театра на Васильевском (в рамках фестиваля «Лофт») стала профессиональной муштрой, провокационно приговорив режиссеров-магистрантов Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова) к определенному материалу, да еще к такому, к которому они наверняка близко не подходили. Там пафос, «многабукв», и про что это вообще?.. Жесткой «вмененкой» оказался романтизм как направление, четыре его стихии: английская, немецкая, французская и русская. Режиссеры, как сами они признавались, явно сопротивлялись (почти все), не понимали, протестовали, «плакали, но ели кактус» — то есть пытались вникнуть в закрытые, тяжелые тексты Байрона, Шелли, Тика, раннего Шиллера, Гюго, Мюссе, Лермонтова и Одоевского.

Наблюдать эту борьбу студентов с протестными и по сути очень современными темами (ненависть к тирании, отстаивание прав личности, богоборчество, двоемирие) было довольно увлекательно. Тем более, незаметно для них самих сопротивление и неприятие вынужденного материала стали сутью работы. Они скидывали непонятные громады слов к черту и заменяли их привычными этюдами, делали вариации, переписывали пьесы от и до, уходили от них далеко и надолго — то есть сами, помимо воли, выступали романтическими героями.

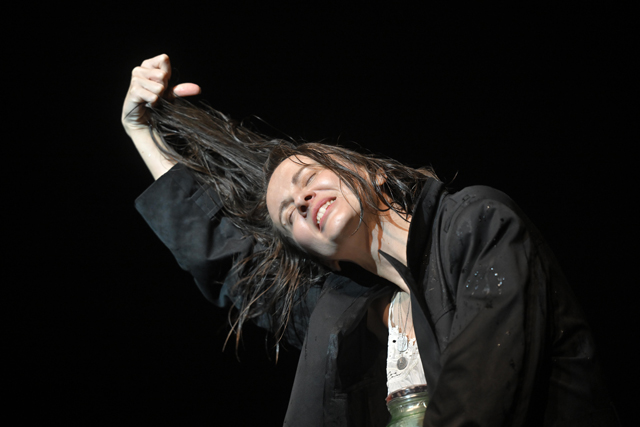

Сцена из эскиза «Освобожденный Прометей». М. Фефилова (Мэри Шелли).

Фото — Владимир Постнов.

Борьба шла долго — четыре вечера по два эскиза. Автор лабораторной концепции Алексей Исаев твердил об актуальности романтизма (вот и в кино новенькие «Дракула», «Франкенштейн», вот и Лермонтова убивают…), настаивал на своевременности погружения в его стихию, он вел непринужденные диалоги о романтизме и его героях с членом Международного Байроновского общества Беллой Евлоевой: …вот посмотрели русские офицеры на Европу, понравилось им, как там было красиво, — так и возник русский романтизм параллельно тайным обществам… В этой лекторской легкости мыслей и формулировок Евлоевой было свое обаяние, приближавшее предмет изучения к языку родных осин, к жизни и быту молодой непросвещенной аудитории, а зал был полон молодежи.

Диалоги о романтизме с Беллой Евлоевой.

Фото — Владимир Постнов.

Службы театра безукоризненно выполняли технические постановочные задачи, а мы, сидя в зале «Стачки», пытались понять и обсудить природу «неконтакта» сегодняшних молодых рыжаковцев с «Каином» Д. Г. Байрона, «Прометеем освобожденным» П. Б. Шелли, «Эрнани» В. Гюго, «Разбойниками» Ф. Шиллера, «Лорензаччо» А. де Мюссе, «Русскими ночами» В. Одоевского и так далее. Ведь, надо сказать, романтизм на нашей сцене не умирает. И даже есть, я считаю, образец взаимоотношений современно мыслящего режиссера с романтическим материалом: сложный, многосоставный, аналитичный, ироничный, умный «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского в МХТ. Кроме того, по сцене начали гулять Дубровские и Карлы Мооры, не считая многочисленных Гамлетов с их «быть или не быть» — раннеромантическим «томлением духа» и непониманием: бороться и оставить после себя горы трупов или отвергнуть мир таким, как он есть, тоже с горами трупов, но это уже будет не твоя вина…

Сцена из эскиза «Разбойники».

Фото — Владимир Постнов.

Участники лаборатории — если суммировать впечатления — не хотят вчитываться в трудную литературу, им проще оттолкнуться от нее и уйти в свою песочницу — со стендапами, автофикшенами и общепринятой театральной оснасткой, зовущейся современным театральным языком. Это, если что, не критика и не ирония, а констатация. Образ песочницы, использованный в эскизе по «Эрнани» (в песочнице с песочным замком играют король Карл и папа Эрнани, они ссорятся, и Карл убивает Эрнани-старшего пластмассовым мячиком. Логические вопросы о рождении Эрнани-младшего оставим, ясно, что режиссер — не о фабуле, а об образе), но совочки и формочки могли бы стать логотипом лаборатории. Не стали: показ сопровождала отличная выставка плакатов — результат дизайнерской лаборатории по романтическим пьесам, — проведенная до этого на базе Театра на Васильевском Ксенией Люстиковой и Ариной Беренштейн.

Наблюдать «песочницу» было, однако, очень любопытно. Тем более, проблемы совпадали: мы собираемся печатать большой манифест Юрия Харикова, который криком кричит о неумении сценографов ЧИТАТЬ текст и вычитывать из него образ, фактуру и колорит, а не строить свои однотипные «барбершопы» вместо города Калинова, Эльсинора и корчмы на Литовской границе. Когда днем редактируешь кровоточащие строки большого сценографа, который горюет о своем, а вечерами (четыре вечера подряд!) видишь то же самое в юной режиссуре, — возникают полезные параллели, и проблемы собираются в единый букет.

Сцена из эскиза «Император Октавиан».

Фото — Владимир Постнов.

Наиболее интересными показались мне два совершенно противоположных эскиза, два, так сказать, полюса лаборатории. С одной стороны — «Освобожденный Прометей» (режиссер Аркадий Шекула), с другой — «Лорензаччо» (режиссер Михаил Мещеряков).

В первом случае не было никакого Шелли с его Прометеем вообще. Шекула по-честному признался после показа, что утонул в тексте и не смог вступить с ним хоть в какой-то контакт. Взамен он вывел на сцену Мэри Шелли с ее мокрыми волосами, зажженными свечами (Прометей нес огонь…) и горячечным полубезумным монологом на основе дневников (если не ошибаюсь) и писем. В исполнении Марии Фефиловой Мэри точно предстала романтической героиней — и прикованной к Перси Биши Шелли, и освобожденной от него его гибелью. Она (кстати, автор готического романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» — вот не оставляли ее образы мужа) рассказывала о себе и о Шелли, об их умерших детях в присутствии огромной бабочки-смерти (под колосниками, среди драпировок, виднелся недвижный лик Елены Грушиной). Человек, покинутый богом, человек одинокий, человек в мерцающем мире теней — все это вполне туда, к берегам романтического Альбиона и туманного Ливорно в поисках свободы, границы которой все время пытались расширить несчастные дети века — Байрон и Шелли…

Сцена из эскиза «Эрнани». М. Николаев (Дон Карлос), К. Тарасов (Руй Гомес).

Фото — Владимир Постнов.

Противоположный подход выбрал Михаил Мещеряков. Пожалуй, он — единственный из всех лаборантов, кто отважился вступить во взаимоотношения с пьесой и ее реалиями (в данном случае с пьесой Мюссе, написанной для чтения) и, возгоняя температуру длиннющих монологов, дать безумный мир кровавых флорентийских распрей, кривляющейся власти и героя, вступающего в борьбу с прогнившей тиранией. Помогло и то, что в прологе эскиза нам дали историческую справку о бесконечной борьбе Флоренции за республиканское правление против дома Медичи, и эти витки хронических возвратов к тирании и неправедной власти, которую никак не выкорчевать, изначально создали безнадежно-пессимистический исторический контекст. А дальше был воспаленный герой Лоренцо (актер МДТ Егор Аверин), ерничающий клоун герцог Алессандро Медичи (отличная работа Игоря Бессчастнова), истеричная Маркиза (Мария Грицюк) и разочарованный в борьбе с тираном Филиппо Строцци (Константин Хасанов). Неискоренимость зла — вот тема эскиза, хотя иногда высовывала свой нос и открытая театральность: «Как можно выучить все эти романтические монологи!» — восклицал паяц-тиран. Оказалось, что архаический материал способен родить живую энергию.

Все отрывки явно демонстрировали постановочные умения дебютантов и очевидное влияние изобразительного театрального языка Юрия Бутусова…

Сцена из эскиза «Лорензаччо». И. Бессчастнов (Алессандро Медичи).

Фото — Владимир Постнов.

Две крайности (отталкиваемся от текста, как от стенки, либо предпринимаем романтическо-героическую попытку вскрыть оболочку) обозначились. Но был предъявлен и третий путь — общепринятого в современном театре переписывания автора и приноровления классического материала к нашей реальности.

Режиссер Наталья Ушакова вместе с драматургом Ульяной Петровой переписали лермонтовских «Двух братьев» в историю трех подростков из 90-х. Ну, переписали и переписали, дали некую узнаваемость и сколько-то неточностей…

Режиссер Александра Никитина и драматург Элина Петрова превратили «Русские ночи» В. Одоевского в кабаре с общепринятым стендапом и взятым из первоисточника философствованием, обозначив таким образом двоемирие: люди только болтают о смерти, а между ними ходит непознанное — мальчик, который видел мистического Песочного человека. И только этот мальчик Танельхен (Влад Букаткин), встретившийся с таинственным миром смерти, остается в памяти…

Не думаю, что читателя интересует подробное воспроизведение всех восьми эскизов. Молодым режиссерам принципиально хочется работать со своим опытом — и что им эти Тик или Гюго… Какое нам дело до того, что на премьере «Эрнани» произошла драка и пьеса стала прелюдией к революции 1830 года… Мы в своей песочнице.

Обсуждение эскизов.

Фото — Владимир Постнов.

И Улан Болатбек с удовольствием, долго разрабатывает сцену… в песочнице. В ней играет папа-Эрнани, а потом приходит мальчик дон Карлос (Михаил Николаев одной левой сыграет вам вредного пастозного мальчугана…). Режиссера тоже волнует история тирана, и как «особист» Руй Гомес — Кирилл Тарасов накачивает эту тиранию: велосипедным насосом раздувает красный шарик-«державу» в руке у Карлоса — и тот испытывает оргазм. Образ повторяется много раз, чтобы зафиксировать очевидно оргазмическое упоение властью, поддержанное «органами» в их социальном, а не физиологическом значении. Но что делать с героями — инфантильной девчушкой доньей Соль (Анастасия Зайцева) и альтернативщиком Эрнани (Родион Сутырин-Унтилов), — Улан Болатбек пока не решил. Понятно про песочницу, понятно, что все — из детства (популярная психология на марше)…

В своем заключительном слове мастер курса В. А. Рыжаков говорил, что вот, мол, критикам всегда все понятно, а нам, творцам — никогда и ничего, мы блуждаем и рефлексируем, рефлексируем и пытаемся-сомневаемся…

Сцена из эскиза «Два брата». И. Конкин (Юрец), У. Чекменева (Вера).

Фото — Владимир Постнов.

Не судьба мне быть творцом, так уж скажу: многое в сути прошедшей лаборатории было понятно (хотя надо этого, очевидно, стыдиться и призывать сомнения и тягостные раздумья на помощь…). Но ведь и правда было понятно, что ребятам трудно справляться с непривычными многословными текстами (многословие современных стендапов при этом не смущает). Понятно, что трудно определяться с динамикой действия и логикой персонажей («Император Октавиан» Л. Тика и режиссера Алены Змитер). Понятно, что трудно разобраться с сегодняшними разбойниками и можно перепутать их с зэками («Разбойники», режиссер Алесия Некрасова, драматург Юлия Корунская). Понятно, что «Каин» пока воспринят режиссером Дмитрием Тарасовым как повод к декоративности (а дальше — к аттракциону: режиссер объяснял, что по ходу действия Каин примется летать на канатах над залом). Понятно, что им, курсу молодых, было мучительно трудно. А кто обещал, что будет легко?

Сцена из эскиза «Русские ночи».

Фото — Владимир Постнов.

Режиссура как выражение себя — дело как раз легкое, а ты поди-ка попляши в обнимку с мировой культурой, и чтоб она не отдавила тебе кроссовки. В этом смысле долгая, тяжелая, с обсуждениями при полном зале «Стачки», лаборатория должна стать для магистрантов-рыжаковцев травматичным опытом: восхождением в непогоду к вершинам, на которых еще не бывал и, может быть, никогда не будешь, предпочтя равнины и долы. Но будешь знать, что где-то там, на ледяных хребтах, стоят «странники над морем тумана», как тот — на картине Каспара Давида Фридриха…

Комментарии (0)