В 1971 году я поступила на театроведческий факультет ГИТИСа, и в извилистом коридоре нашего полуподвала в Калашном старшекурсницы сразу же, как редкую достопримечательность, показали мне в коридоре тридцатилетнего и тогда еще не женатого Барта, сообщив, что тут он самый талантливый и самый молодой преподаватель. В таких же, как и теперь, больших очках, ни на кого не глядя, лавировал он по тесному коридору, мастерски ускользая от гроздьями наседавших на него с исключительно научными вопросами хорошеньких барышень. На Барта шла настоящая охота, а он делал вид, что этого совершенно не замечает, но выработал целую систему защитных мер: отрешенное выражение лица, самоуглубленный взгляд и стремительные проходы до деканата. Лекции в большой аудитории, думаю, по той же причине Барт читал поверх наших голов висевшему за нашими спинами в золоченой раме Владимиру Ильичу Ленину на броневике. После женитьбы Барта на его единственной жене Людмиле Ильиничне Тихвинской разгул страстей наших театроведок утих, навсегда превратился в теплое обожание. Барт наконец-то стал свободно смотреть по сторонам и с готовностью общаться в коридоре, но привычка читать лекции, глядя в незнаемое, осталась у него на всю жизнь.

Мне кажется, что тогда, в молодости он еще чуть доигрывал собственный романтический образ одухотворенного интеллектуала, потому что — и это тоже осталось у Алексея Вадимовича до самых последних дней — в нем все равно скрывался артист, которым Барт так хотел стать в детстве. С возрастом его артистизм стал абсолютно органичным. Еще не так давно на факультетском собрании, посвященном Някрошюсу, Барт блистательно показывал, как Призрак готовил Гамлета к мести. Его студент, поставив ногу на стул, встал перед ним, а Барт, склонившись низко (казалось, что давит на него мохнатая тяжелая шуба, как в спектакле), натирал ему эту самую ногу воображаемыми льдинами. И помню, как тихо стало в этот момент в нашей аудитории.

Он знал силу жеста, владел поразительно многообразным набором интонаций, умел внезапно поменять жанр повествования, обладал дивным юмором и иронией, но был совершенно чужд сарказма. С годами мягкость и доброжелательность все сильнее проступали в Бартошевиче, хотя подлинную цену людям он отлично знал. Однажды на каком-то гитисовском бдении я сидела с ним рядом, а с трибуны напористо выступала одна известная дама. Барт вдруг как-то мучительно повел глазами и прошептал мне на ухо: «Господи, до чего ж она не умна!», и это был, вероятно, единственный случай, когда я слышала от него нечто подобное.

Он никогда не говорил о людях неприятного, зато много раз рассказывал мне одну и ту же историю, связанную с моим учителем Григорием Аркадьевичем Хайченко, и каждый раз я делала вид, что слышу ее впервые, потому что это была история и про него самого. Однажды Бартошевич спросил Хайченко, как ему удается никогда не говорить о людях дурно. И тот ответил: «Знали бы вы, каких усилий мне это стоит!» Барт не был труслив или равнодушен, все помнят, как он ринулся защищать наш театроведческий факультет от слияния с продюсерским. Но он не хотел множить зла. Я видела, как с каждым годом Барт все сильнее радовался тому сто́ящему, чему только можно было порадоваться в нашей реальности.

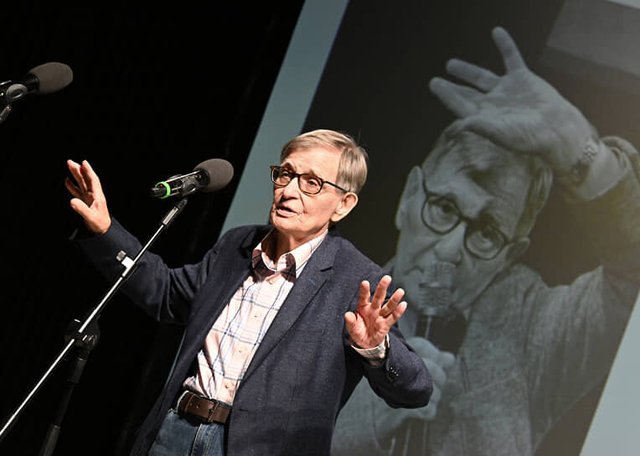

А. В. Бартошевич в деканате театроведческого факультета ГИТИСа 11 сентября 2025 года.

Фото А. Степановой.

Он так любил своих учеников! Они с Силюнасом набрали собственный курс поздно, только в 2001 году. Сейчас сквозь слезы все равно смешно вспоминать, как Барт меня отвел в сторону и сказал, что ему нужно посоветоваться: «Вы, Аня, опытный человек, а мы вот набираем впервые. Вы своим студентам в матери годитесь, это нормально, а мы с Видасом — в деды. Вы полагаете, мы имеем право курс набирать?» И каждый раз перед очередным набором снова и снова спрашивал, не поздно ли, имеют ли они право. А тот самый первый их курс был невероятно талантливый, ими залюбленный и забалованный. Впрочем, к Бартошевичу и Силюнасу всегда поступали ребята особенные, они точно знали, к кому шли.

Мне кажется, что последний курс вытянул Барта из реанимации и многочисленных больниц прошлым летом. Я знала, что он поставил перед собой задачу дожить и выпустить своих ребят во что бы то ни стало. Когда этот очень сложный, но прекрасный курс защитился летом, я напряглась в страхе, что такое железное целеполагание исчезло и перестанет его держать. Но нет, в сентябре он снова пришел в ГИТИС читать лекции, пусть с палочкой, пусть слабенький и совсем исхудавший. Я поняла, что, пока Барт хоть как-то стоит на ногах, он будет приходить. Так и вышло. Его привозили на машине, но все равно ему было трудно, Барт несколько раз падал возле института и сам же смеялся над своими синяками и ссадинами. А неделю назад, когда был яркий солнечный день, пришел в деканат страшно радостный и гордо сообщил: «Я приехал на метро!» Декан наша охнула и спросила, почему он не дождался машины, а Барт как-то увел разговор в сторону. От машины он просто сбежал.

Но в последнее время Барт после лекций вдруг стал говорить, что страшно собой недоволен, что начинает забывать слова, что часто теряет мысль. И это был его ужас. Неотвратимо приближался момент, когда он должен был из ГИТИСа уйти. Из этого нашего ГИТИСа, который, как сам Барт говорил, был главным для него в жизни. Но он сбежал в смерть и от этого решения, и от замаячившей впереди жизни на покое, унизительной и постылой для него. Мы разом осиротели, утратив наше всё, сердце и душу нашего факультета.

Я никогда не называл его Бартом, только Лешей. В последние годы мы с ним переписывались-перезванивались. Как сказала бы наша общая приятельница Инна Соловьева, мы с ним аукались через океан. Оба декабрьские, он из года тридцать девятого, я из года сорок второго. В декабрях обменивались поздравлениями, а также горестями, своими и всеобщими. Он был давно болен, терял зрение, однажды свалился сослепу на Тверской и здорово разбил физиономию. Описывал свое лицо черно-синего оттенка с той мягкой иронией, которая выдает интеллигентскую природу человека. Можно сказать, чеховского человека. От своего отца Вадима Васильевича Шверубовича и деда Василия Ивановича Качалова Леша унаследовал ген, который Вадим Васильевич раскрыл в редком по точности наблюдении: «В Художественном театре не любили только того, над чем нельзя было смеяться».

В тайниках души я всегда считал его парным, родным, очень близким по духу. Не раз пытался внушить старшему, что не надо торопиться. «Я ж иду тебе вслед и мечтаю, чтобы мы еще продержались на поверхности».

В ситуации после восьмидесяти никто не знает, кто уйдет, а кто останется.

Я читал его книги, знал лучших его студентов, которые сегодня определяют лицо нашей театральной критики в широком европейском смысле этого понятия. Знаток Шекспира, он и в публичной речи умел держать гамлетовскую звуковую амплитуду. Начинал приглушенно, с паузами, а в самых главных моментах его речь исполнялась непререкаемым пафосом.

Уникальные черты его натуры, его интонация, его чуть спотыкающаяся речь и осторожная походка. Не боец, не трибун, но при этом абсолютная порядочность, тихая и несокрушимая. В его психологическом жесте, как у Шостаковича, было всегдашнее ожидание боли. Леша легко признавался в том, что он по натуре соглашатель. Это словцо в его исполнении вдруг наполнялось чеховской простотой и честностью.

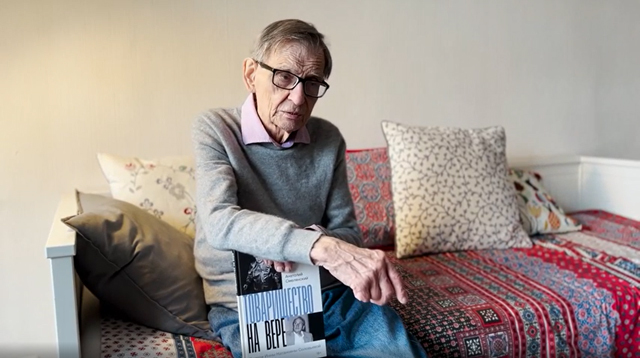

А. В Бартошевич на презентации книги «Товарищество на вере».

Фото — архив автора.

В мае 2024 года ушла Инна Соловьева, которая была одним из самых важных людей в жизни Алексея Бартошевича. Вслед ее уходу я начал сочинять книгу памяти, благо наше с ней ауканье через океан сохранилось полностью. Книгу «Товарищество на вере» представляли в Портретном фойе, то есть там, где давным-давно присутствуют портреты В. Качалова и В. Шверубовича. Когда на большом экране вдруг появился Алеша, я онемел. Он сидел на кровати или диване, крутил в руках мою книжку и тихим голосом рассуждал про приключения идеи Художественного театра. Я много лет его не видел, на лице была печать обреченности, но в голосе была живая мысль и радость братского понимания. Он страшно исхудал, держал паузы, подбирал точные слова, иногда застенчиво улыбался, объясняя публике, что ученая книга не должна быть занудной. Подбирая нужное слово, стал как-то оглаживать книжку и нашел определение вполне в духе Инны Соловьевой: это книга прелестная. Он так и остался в моем сознании с этой чудесной улыбкой.

В тот же день, а именно 15 марта 2025 года, я написал ему несколько строк, которые позволю себе произнести сейчас, когда Леши уже нет «на поверхности».

…Это редкостный документ моей жизни и, принимая во внимание твою значимость в русском театральном мире, редкий документ для всех нас, работавших и работающих в нашей области. Что-то самое важное ты уловил, как чуткий барометр, и это отсвет твоей души, твоего понимания дела и твоего человеческого дарования. Мне твои слова важнее любого лекарства, мы оба с тобой в приграничной области, но, когда думаешь о неизбежном, понимаешь значимость того, что слышишь и видишь сейчас. С тем, что ты сказал, мне будет легче дойти до финала. И может быть, Инне легче существовать там, где она уже оказалась. Она ведь, в отличие от меня, верующая, и потому я принимаю твои эмоции, и твой голос, и каждый переход мысли как важное земное свидетельство. Я не надеюсь на свидетельство «в облаке», поэтому дышу сегодня твоим голосом, твоим словом, твоим сочувствием. Скажи Миле, что мы с Таней гордимся тобою. И спасибо за все наши годы в «товариществе на вере».

Мне несказанно повезло не только быть студенткой его мастерской — тогда, в 2001 году, мы стали их первым с Видасом Силюнасом набором в ГИТИСе. И нам достался совершенно незаслуженный, непропорциональный поток внимания, любви и знаний. Еще на подготовительных лекциях нам была передана главная ДНК театроведческого (само) сознания — без любви не стоит заниматься этой профессией, ведь театр — это не только вид искусства, это прежде всего человековедение.

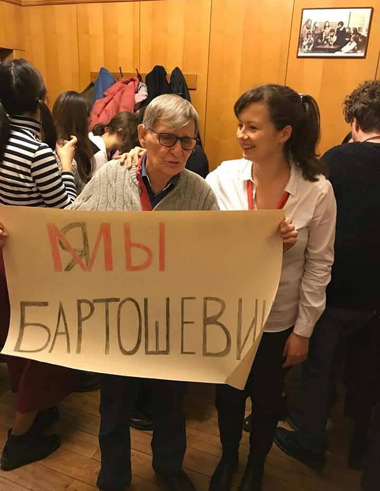

Алексей Бартошевич с Анастасией Арефьевой.

Фото — архив автора.

Почему его так любили все, даже те, кто был с ним лишь мельком? Сейчас кажется, что в том числе потому, что в его глазах каждый из нас был лучшей версией себя. Бартошевич умел высветить и поддержать даже в мимолетном разговоре то важное, что ты сам, возможно, в себе и не осознавал.

В театре, кажется, ему больше всего было интересно то летучее вещество спектакля, понять и ощутить которое можно, только если бережно подобрать ключ к его замыслу. Еще для Алексея Вадимовича всегда была важна «душевная» мастерская художника, сокровенность рождения сценических образов из дневниковых записей, репетиционных заметок, частных бесед. И конечно — художественная родословная, «великая цепь бытия», объединяющая творцов и произведения разных эпох. Но все же самым существенным для Бартошевича, думается, являлось то, ради чего создаются театральные сочинения. Эстетические категории в его работах всегда кровным образом были связаны с этическим императивом, с сопряжением идей и смыслов, с основами гуманизма и, в конечном счете, — с ренессансной верой в человека и в театр, который ищет ответы на главные вопросы. При этом «шекспировское», «западноевропейское» всегда было пронизано осмыслением феномена «русского» гамлетизма и размышлениями о путях развития отечественной культуры, реперной точкой которой для него, конечно, был Московский Художественный театр.

В последние месяцы мы несколько раз говорили по телефону. Как менялся голос Алексея Вадимовича, когда после обмена фразами на семейно-бытовые темы мы начинали говорить о театре, — было понятно, что разговоры о профессии были в буквальном смысле способом продления жизни, и я старалась придумывать все новые и новые вопросы…

Бартошевич сформировал не только театро-, но и миропонимание нескольких поколений театроведов, режиссеров и актеров. Он был гринвичским меридианом и нашим, кажется, последним общим театральным знаменателем.

«Если вы думаете, что абсолютно прекрасный человек — это выдумка Достоевского и в жизни таких не бывает, значит, вы не знакомы с Алексеем Бартошевичем. Мне кажется, среди тех, кто его хоть немного знает, нет представительниц женского пола, которые не были бы в него хоть немного влюблены, и представителей пола мужеского, которые бы им не восхищались и хоть чуть-чуть не завидовали. Потому что Алексей Вадимович не только великий шекспировед, театровед, педагог, человек острого живого ума, блестящей эрудиции, остроумия и артистизма, но еще и потрясающий мужчина, с уникальным мужским обаянием и харизмой, с предупредительной манерой общения, равно уважительной со всеми, вне зависимости от статуса, пола и возраста, прелестно старомодной и абсолютно современной одновременно. Аристократизм, интеллигентность, элегантность. Демократизм и недосягаемость. Человек ручной выделки. Таких теперь не делают».

Прошу прощения за автоцитату. Этот панегирик я написала в 2019 году к 80-летию юбиляра. Он ответил на него пушкинской цитатой: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Зеркало не льстило. Оно было лишь блеклым отражением той любви, которую Алексей Вадимович вызывал у каждого, кто был с ним хоть немного знаком. Я не знаю никого в театральном мире, включая театральных звезд, не говоря уже о театроведческом цехе, кто мог бы сравниться с ним в этой всеобщей любви. Иными восхищались, уважали. Его обожали. Я была и навсегда останусь частью этого сообщества обожателей.

Алексей Бартошевич в редакции ПТЖ.

Фото — архив редакции.

Мне чудом удалось с ним познакомиться. Ведь я никогда не была его ученицей, не сталкивалась по работе. Нас свела известная соцсеть, и за это одно я буду ей по гроб благодарна. Алексей Вадимович периодически заходил на мою страницу, комментировал мои тексты о спектаклях, поздравлял с днем рождения. Каждый раз, когда это случалось, я буквально обмирала и не верила своим глазам: как возможно, что этот небожитель пишет комментарии в какой-то там соцсети не пойми кому? Но для АВ такое поведение было совершенно естественным, его демократизм был неотъемлемой частью его аристократизма. Позднее мы стали периодически обмениваться репликами при встречах в театре, иногда вместе возвращались домой, и он делился своими впечатлениями от увиденного, а я старалась впитывать и не пропускать ни слова. Потом стали перезваниваться, он расспрашивал меня о достойных премьерах, делился своим мнением об увиденном из моего рекомендательного списка, иногда (и это было особенно упоительным) отвлекаясь на личные воспоминания. Многие из них опубликованы и/или были рассказаны на встречах со зрителями, но с наслаждением быть единственным слушателем, к которому обращен рассказ здесь и сейчас, ничто не сравнится.

В жизни он был невероятно щепетилен и деликатен. Будучи уже очень болен, старался никого не обременять и не загружать просьбами, даром что сотни людей были на подхвате и всегда готовы помочь. В силу все той же врожденной деликатности был абсолютно непрактичен. Был единственный случай, когда он попросил меня о мелкой услуге (обычно все предложения с благодарностью отклонял). Нужно было съездить в сурдоцентр и получить предварительно заказанный слуховой аппарат. Алексей Вадимович раньше уже пользовался услугами этого центра, сотрудницы его знали и предложили поменять старый слуховой аппарат на новый, усовершенствованный и стоящий немалых денег. Причем была возможность протестировать аппарат дома и вернуть, если не подойдет. Когда я приехала забирать аппарат и разговорилась с продавцом, сразу заподозрила, что это мягкий развод и новый ничем не лучше старого. Так и оказалось. Алексей Вадимович несколько дней тестировал аппарат и не почувствовал разницы. Но когда я предлагала, нет, не так — умоляла, только что в ногах не валялась — аппарат вернуть, отказался наотрез: неловко, неудобно, у нас же такие прекрасные отношения… В силу все той же невероятной щепетильности никогда не использовал машину с водителем, выделенную для него ГИТИСом, для поездок куда-то, кроме института, например в тот же театр. Даже мысли подобной не допускал.

Алексей Бартошевич с женой Людмилой Тихвинской.

Если проблемы со слухом были худо-бедно решены с помощью аппарата, со зрением было сложнее. Но так как жить без чтения он не мог, перешел на аудиокниги, переслушивал русскую классику, причем в огромном количестве. Признался, что плохо знает русскую литературу 20–30-х годов. Я находила для него и посылала ссылки на аудиокниги Зайцева, Вагинова. Правда, не уверена, что он до них добрался. Зато, когда вышла в свет книга Анатолия Смелянского памяти Инны Соловьевой «Товарищество на вере», жадно и восторженно проглотил ее за один вечер с помощью лупы, которая стала его незаменимым помощником.

В последний год сил было уже совсем мало. Курсировал между дачей и больницами. Но в самые последние месяцы жил в своей любимой крохотной квартирке на Маяковке, откуда было легко доехать до ГИТИСа, который был у него в абсолютном приоритете. Преподавание онлайн ненавидел, ему был необходим живой обмен энергиями, горящие глаза студентов, и все оставшиеся силы он тратил на то, чтобы увидеть их вживую. Своими последними лекциями был недоволен. Слушатели были в восторге, а он жаловался, что уходит кураж, а без него все не то. Весь последний год в театр не ходил — не было сил. Но и желания особого тоже не было. Огонь любви к театру, так ярко горевший в нем всю жизнь, стал затухать. Слышать от него, что в театр не хочется, было мучительно. Но, оставаясь до последних минут верным профессиональному долгу, считал недопустимым пропускать шекспировские спектакли. Несколько раз записывался на нового «Гамлета» на Таганке. Его с надеждой ждали в театре, и каждый раз в последний момент отзванивал, понимая, что не в силах. То же самое было с «Бурей» в Пушкинском. Он говорил, что это его любимая пьеса, и очень хотел посмотреть спектакль. Должен был идти 29 сентября, еще накануне звонил, просил уточнить, не забыли ли его записать (кто ж забудет!), а в день спектакля отзвонил — не сможет. Узнав, что спектакль будет и на следующий день, воодушевился и сказал, что вот уж теперь он постарается непременно пойти. Но 30-го повторилось то же самое. Это был наш последний разговор. Потом я уехала в Питер, вчера собиралась звонить…

В позапрошлом году Алексей Вадимович еще выбирался в театр, мы всегда созванивались после спектаклей и обменивались впечатлениями. Барт (так любя называли его все театральные люди) всегда чрезвычайно бережно относился к актерам и режиссерам, старался никого не обидеть (и здесь сказывалась его всегдашняя щепетильность и деликатность). Он практически никогда не писал разгромных рецензий, при публичных обсуждениях даже в самых неудачных спектаклях пытался найти что-то хорошее, а о недостатках сказать предельно мягко. Другое дело частные беседы. Тут Алексей Вадимович высказывался прямо и предельно откровенно. Я даже что-то записывала. По записям получается, что «Собачье сердце» МТЮЗа было последним спектаклем, который посмотрел Бартошевич. Не уверена стопроцентно, но хорошо, если так. Значит, его последнее театральное впечатление было радостным.

В последнее время мы разговаривали по телефону очень часто. Он доверял мне, был предельно откровенен, и для меня это было огромной честью и счастьем. Про его болезнь я знала давно и подробно, и если он не отвечал на звонок, очень пугалась. Но он всегда перезванивал — старая школа воспитания, — и я сразу успокаивалась. Казалось, что так будет всегда. Но всегда ничего не бывает. Кроме любви и памяти. Покойтесь с миром, дорогой Алексей Вадимович. Вы были одним из лучших людей, встреченных мною в жизни. Знакомство и дружба с вами — бесценный дар судьбы. Я вас никогда не забуду и буду любить всегда.

В этих буквах кое-что про мой родной факультет, про очень любимое время моей жизни. Дорогой, обожаемый всеми Барт, Алексей Вадимович был удивительно светоносным человеком. Достаточно было мельком увидеть его профиль в коридоре у деканата, и как бы паршиво не было за минуту до, душа немедленно расплывалась в улыбке и оживала от одного его присутствия рядом. Какая боль писать о нём это горькое «был». Невозможно поверить и смириться.

Бесконечно буду благодарить судьбу за то, что застала именно тот факультет, тот наш ГИТИС, тех великих педагогов, чьё высочайшее достоинство, редчайшая интеллигентность, невероятная мудрость и глубина, принципиальность и верность себе — навсегда на недосягаемом пьедестале в моём сердце.

Все, учившиеся в ГИТИСе, знали Алексея Вадимовича Бартошевича, даже если он не читал им лекции. А нашему курсу несказанно повезло — он стал читать их сразу же, потому что нас набирала в свою экспериментальную мастерскую его супруга — Людмила Ильинична Тихвинская, которой пришла идея вырастить историков отечественной эстрады, или, как она сама называла нас — эстрадоведов. Мы были заочникам и дело было зимой 1990-го года, на первой экзаменационной сессии, перед которой обычно читались лекции, а потом следовали зачёты и экзамены. Первой с нами «познакомилась» сама Мастер, а буквально на второй лекции появился Алексей Вадимович, начав краткий курс истории зарубежного театра. Почти семейный подряд! Он вошёл в аудиторию учебного корпуса на Земляной валу — молодой, упругой походкой и сразу же околдовал нас, незаметно взял в плен. А иначе и быть не могло. Мы (пятеро робких студентов) были оглушены. Перед нами явился обаятельный человек и абсолютный идеал профессионала, как казалось, знающего всё о зарубежном театре. С этой мощной ноты началось наше обучение и постижение профессии.

Затем Алексей Вадимович годом позже прочитал нам спецкурс по Шекспиру, всё по той же причине, желая помочь жене вырастить первое поколение профессионалов, занимающихся этим несерьёзным искусством эстрады. Так нам был задан точнейший камертон, который настроил нас, студентов, на правильный лад. Конечно, эти лекции трудно забыть, потому что они были больше, чем лекции — серьёзным разговором о Вечности, о Времени, о Пространстве, о Театре. Благодаря Алексею Вадимовичу мы стали понимать, что такое лицедейство, что такое театр вообще. Излишне говорить, что Бартошевич явил нам пример утончённого интеллигента, специалиста потрясающих знаний, невероятной эрудиции. Всё это и делало его столь привлекательным для студентов разных поколений, которые проходили школу ГИТИСа, и которые обожали его. Мы тоже не избежали этого обожания. Он «заразил» нас «вирусом» любви к театру и той «высокой болезнью», от которой не умирают, а живут, творят и любят «не себя в искусстве».

Алексей Вадимович видел в студенте не ученика, а Личность. Он авансом сразу же повышал статус начинающих будущих коллег, поэтому и в дальнейших встречах с ним никогда не возникало трудностей, которые иногда случаются меж Учителей и Учеников. Только равные отношения, только высочайший духовный уровень. Мне несказанно повезло! Алексей Вадимович вёл защиту моей диссертации в Государственном институте искусствознания в Козицком переулке и, несмотря на то, что у меня с моим Мастером Л. И. Тихвинской разладились отношения, оказался выше суетности, оценивая по высшему разряду мою работу, по самым высоким профессиональным меркам.

Последний раз мы увиделись с Алексеем Вадимовичем очень давно — одиннадцать лет назад, на очередном фестивале театра «Балтийский дом «. Общаясь с кем-то в кулуарах, и увидевши меня, он с прежней молодой упругостью бросился в мою сторону и стал расспрашивать о драматических событиях 2013-го года с Российским институтом истории искусств, где я уже не работал, добровольно покинув его из-за случившегося провластного разгрома-погрома, обескровившего первый в стране институт истории искусств. Алексей Вадимович нашёл слова поддержки, как впрочем находил всегда, уверил, что настоящий профессионал и вне государственных институций сумеет быть и оставаться свободным в своём научном и творческом поиске.

Я благодарен Алексею Вадимовичу Бартошевичу за пример истинно рыцарского достоинства. В наше сволочное время этот пример бесценен, очень дорогого стоит. Уроки Бартошевича всегда останутся со мной…

Алексей Лопатин

Мне казалось, что здесь было на один текст больше?

Виталий, да их было больше на два… Но по не зависящим от редакции обстоятельствам (очень разным) авторы попросили их убрать. Нам очень жаль.

Когда Шекспиру

иль тому,

Кого мы чтим

за чудо Театра,

В темнице ль,

В Стрэтфордском дому

Ученики Являлись, даты

И, тратя сердце, нервы, мозг

И даже печень-

В ярость пьесы,

Не ведал,

что в наш век пророс,

ЛЮБИМЫХ ЛЕКЦИЙ СТАВ ЗАМЕСОМ

И вдохновеннейших идей,

Катарсисом лечивших нравы,

Регатой мудрых душ-ладей,

Культуры вновь крепящих

Право…

Учитель, ГИТИСа Звезда

Родимый

Алексей Вадимыч

Шекспира

нам смогли раздать…

С добавкой-

40 лет не стынет:

Духовной, творчей пищи пар

И нынче,

Двигателем вечным,

Кружит все сцены

И щепа

летит

От рубки

небеспечной

Глубоких споров,

что всегда

Приходят к

Истине в спектаклях!

Пусть Вдохновения дары,

чрез Вас Явленны,

Не иссякнут,

Сколь живы мы,

до той поры

Любой общественный нарыв

, где зависть, войны и пороки,

Врачуйте, Театры, и дары

Учителя,

трудов оброки —

ответные- учеников,

Что мыслят, Служат без оков,

Поклон Вам,

Бьется, Жив Шекспир,

чьей Мудрости пристрастной

Пир

Растит нас воинством Добра-

Надеюсь, Барт, где б ни был, — рад…