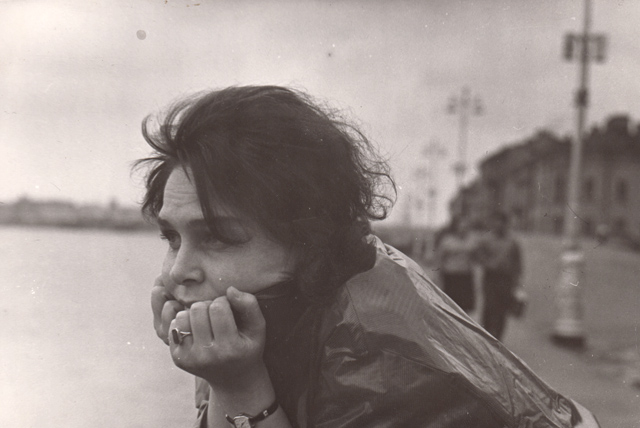

Галина Карелина.

Фото — архив Александринского театра.

Галина Тимофеевна Карелина умерла вскоре после 94-го дня рождения, но мне, правда, — казалось, что она будет жить вечно. Что с ней всегда можно будет случайно встретиться у Александринского театра или чуть далее, у БДТ, рядом с которым она живет. Вот все умрут, а она останется. Настолько она слилась с петербургским пейзажем и со своей родной Александринкой. Настолько, что воспринималась уже как ожившая «античная» статуя из тех, что украшают здание Росси. Статуя с глазницами, инкрустированными драгоценными каменьями: глаза Галины Тимофеевны сияли особым светом. То был завораживающий, прекрасно-опасный взгляд василиска.

Фотопортреты молодой Карелиной — это советский Голливуд. Она была из той когорты артистов, которых характеризуют словом «порода». Более того, Галина Тимофеевна оказалась в числе тех, на которых работает время. На них, а не против. Время, помимо прочего, отточило скульптурность ее черт, усилило статуарность облика. С годами Галина Тимофеевна стала восприниматься как маска самой себя, сложенная из узнаваемых примет. Красивый и очень высокий лоб, словно подбритый по старинной моде, шапка черных волос, уложенных назад, брови, карандашом нарисованные над естественными линиями, и подводка, усиливающая сияние этих дивных глаз. Кожаные штаны — они стали атрибутом Галины Тимофеевны и парадоксально вносили в ее величавый облик панковскую свободу. Да, Карелину хочется рассматривать не в нафталинном контексте, не как героиню душного творческого вечера, а увидев в ней нечто панковское и исследуя, как это сочеталось с правильной советской биографией, где да — были и верность партии, и депутатство, и вереница ролей каких-нибудь секретарей парткома и председателей, и власть в театре когда-то была, да, могла «карать да миловать»…

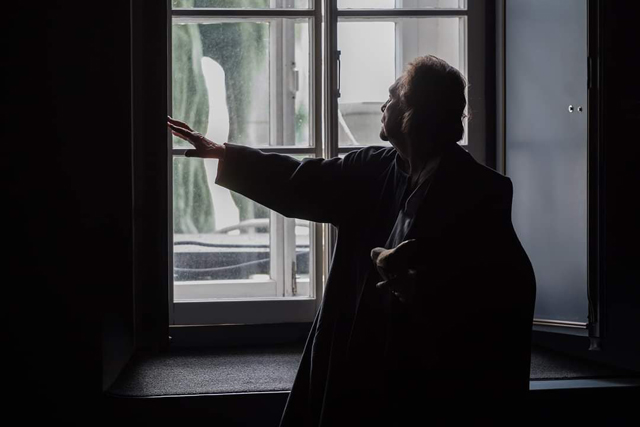

Галина Карелина.

Фото — архив Александринского театра.

Сентиментальность и жесткость, непримиримость и мягкость, верность советским идеалам и религиозность: в Галине Тимофеевне так причудливо соединялось одно с другим. Карелина понимала все тонкости внутритеатрального этикета, знала, когда нужно смириться и принять положение вещей. И все же у нее была внутренняя свобода. Были своенравность, истовость, способность идти до конца и не предавать своих позиций, и все это очень подкупало. Думая о Галине Тимофеевне, я вспоминаю слова Т. Москвиной об Игоре Горбачеве, который в новой общественно-политической реальности, выдавленный из театра и лишенный власти, остался верным своим ценностям, и это было ценнее, чем публичное сжигание партбилетов.

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии».

Фото — архив Александринского театра.

…Когда в Петербурге начинался гололед, Карелина носила обувь с железными набойками, придававшими ее шагам металлическое звучание. Будучи вполне самоироничным человеком, она пошутила как-то: «Слышите? Я сама уже стала как Командор». Хотя до глубокой старости она оставалась все же Доной Анной, сыгранной в Пушкинском еще театре в «Маленьких трагедиях» Леонида Вивьена. В пору его художественного руководства Галина Тимофеевна и оказалась на этой сцене. Возле его портрета, висящего в александринском фойе, стоял на церемонии прощания ее гроб. Карелина до конца дней сохраняла трепет к Вивьену и, как точно отметил на прощании Александр Чепуров, в ней был жив вивьеновский разбор ее ролей, в том числе Доны Анны. Она помнила смыслы, к которым Вивьен привел ее в «Маленьких трагедиях». Например, что Дона Анна, верная своему Командору, это Память; Командор и за гробом властен над вдовой, держит в своих каменных лапах. А с другой стороны — «О Дон Гуан, как сердцем я слаба».

Как актриса Галина Тимофеевна была верна ушедшему Командору/командорам. Вероятно, эта памятливость, эта преданность традициям ложилась грузом на ее актерскую манеру и в известной мере заставляла каменеть. Но в то же время Карелина проявляла слабость сердца, когда тот или иной театральный Дон Гуан делал ей предложение. И вступая в новую работу, отдавала себя без остатка.

Сцена из спектакля «Чайка».

Фото — архив театра «Монплезир».

Кто бы мог подумать, что в 1990-е гран-дама горбачевской Александринки пустится в такие лихие эксперименты с Игорем Лариным, работа с которым — очень важный сюжет в ее биографии. У него она могла сыграть и пушкинскую Графиню (конечно же, ее роль!), и обобщенный женский персонаж, вобравший в себя и Нину Заречную, и Аркадину. Те, кто видел Карелину у Ларина, долго еще полушутя называли ее «наш главный постмодернист и авангардист». Для нее это был выход за границы академического стиля, выработанного в Пушкинском театре. С другой стороны, если следовать Традиции до конца, не приспосабливаясь к веяниям Времени, она в какой-то момент становится авангардом; мне запомнилось, как один педагог охолонил студентов-драматургов: «Ребята, кого вы сегодня хотите эпатировать сленгом и матом на сцене? Напишите пьесу языком Ломоносова и Сумарокова, вот это и будет эпатаж». Возможно, сущностная приверженность Карелиной традициям, прошлому и позволила ей в новые времена так неожиданно и свежо зазвучать, стала тем, от чего режиссеры могли отталкиваться, что становилось для них материалом сопротивления.

Сцена из спектакля «Маскарад».

Фото — архив Александринского театра.

С приходом Валерия Фокина Карелина со всеми своими регалиями готова была, кажется, вновь постигать профессию с азов. В «Двойнике» она, в программке обозначенная как «мать Клары Олсуфьевны», выходила в массовых «церемониальных» сценах, участникам которых было заведомо отказано в индивидуализации. В одной из сцен, одетая, как и остальные — старинный купальный костюм, «лысая» шапочка, — Карелина выделялась острой выразительностью, азартом пребывания в роли. Очень хотелось артистке работать! — это чувствовалось. В последний раз Карелина вышла на сцену осенью в фокинском спектакле, это был «Маскарад», что символично, ведь он, с его простроенными арками между разными эпохами, — о самой истории этого театра.

Сцена из спектакля «Муха».

Фото — архив Александринского театра.

Карелина отозвалась молодому Олегу Еремину и блестяще сыграла заглавную роль в его «Мухе», что разыгрывалась в крошечном тоннелеобразном пространстве где-то в недрах Александринки и напоминала гротескный ритуал прощания с жизнью. Букашки-таракашки (тогдашняя молодежь — Янина Лакоба, Валентин Захаров, Андрей Матюков…) атаковали старую Муху, законную обитательницу здешних мест, которая всеми своими лапками цеплялась за возможность еще немного побыть на клочке сцены. В «энтомологической» фактуре спектакля просвечивал сюжет о неизбывной смене театральных поколений. Сыграла Карелина и у Андрея Могучего в «Счастье»: Прапрапрапрабабушку Марию Ивановну, обитательницу мира мертвых. Как узнал я, когда шел из старинной церкви святого Иова на Волковском кладбище, где отпевали Галину Тимофеевну, с ее подачи в спектакле и возникла не единожды повторяемая фраза: «Любовь — это счастье».

Сцена из спектакля «Последний срок».

Фото — архив театра «Ковчег».

А разве Анна, сыгранная Карелиной в «Последнем сроке» у Людмилы Манониной вне родных стен, в театре «Ковчег», не стала открытием? Казалось бы, есть ли автор, более чуждый александринскому величию, чем Распутин. А между тем как это было мощно, подробно и конкретно. Удивительно, сколь разным режиссерам, каких разных вер и ориентаций, оказалась нужна эта актриса. В какие разные пространства она вписывалась.

Да, Галина Тимофеевна не пользовалась интернетом, простодушно верила телевизору, круг ее чтения составляли вечные Пушкин, Чехов, Бунин и Шмелев (не то чтобы новинки литературы), но все же она зорко всматривалась в сегодняшнюю действительность и пыталась осмыслить. Мне кажется, последний раз я увиделся с Галиной Тимофеевной вживую в зале БДТ на «Холопах» Могучего. Ей, знавшей пьесу Гнедича, было интересно, как это сегодня звучит. Но ведь и «Утиную охоту» Антона Федорова успела посмотреть! — пришла на свою любимую Юлию Марченко, за судьбой которой следила после ее перехода в БДТ. На прощании с Галиной Тимофеевной как-то особенно зримо проступила любовь к ней коллег по цеху, людей разных поколений. Сколь многим, оказывается, помогала она: постоянным вниманием, добрым словом, советом.

Сцена из спектакля «Ты здесь?».

Фото — Владимир Постнов.

…Шутка ли: в следующем году можно было праздновать 70-летие служения Галины Карелиной в Александринке. Она подчеркивала: в этом театре не работают, а — служат. И был он не построен, а — воздвигнут. И театр этот — божественный! Есть тип людей, которые не переносят подобного пафоса, которых корежит от слова «вертикаль», от торжественности сценической речи и «котурнов» в актерской игре. Увы и ах, сегодня не их день. Сегодня мы будем торжественны.

Когда из главных врат Александринского театра выносили гроб с телом народной артистки России под долгие аплодисменты, его пронесли ровно под квадригой Аполлона, венчающего здание, где столько десятилетий служила Карелина. Я не знаю, как у вас, но у меня сейчас стойкое ощущение, что театр-храм опустел, лишился своей жрицы, своей престарелой пифии, столько лет изрекавшей «гекзаметры», своего «священного чудовища». Конечно, пройдут годы, театр-оракул, эти наши прибалтийские Дельфы, произведет других «прославленных мастеров», но будут ли они «священней» и «чудовищней» — кто знает?

Умерла Галина Карелина.

Она была воцерковленный человек, поэтому прежде всего скажу: Господи, прими в мир душу раба твоего и упокой в вечных обителях…

Она пришла в Александринку, когда я ещё не родилась. Она долго была для меня человеком из другой эпохи.

Как бы до нашей эры. Какой глупостью и самонадеянностью было делить эры на наши и не наши.

Сейчас, когда я сама непонятно из какой эры, очень сожалею о своем юном высокомерии..

В студенческой молодости мы не любили ее театр как символ то ли имперского, то ли партийного совка и обходили его стороной. Я не видела её в советской Александринке. О чем теперь сожалею.

Когда имперство и партийность зашатались и рухнули в одночасье, Геннадий Тростянецкий поставил своего потрясающего «Короля Лира»: Игорь Горбачёв играл его под красными знаменами и кажется даже с плашками орденов СССР на пиджаке.

Это было невероятно и сильно, и если бы режиссер сообразил позвать Карелину, скажем, на роль Шута — это было бы ещё круче.

Два осколка старого мира, в степи, в бурю ураганных девяностых. Могу ошибаться, но мне кажется, что наряду с Yesterday Beatles в том спектакле даже звучал гимн Советского Союза: пропадать так с музыкой.

Я открыла её для себя уже в новые времена.

Она шагнула, словно на льдину, на сцену нового студийного театра, бесстрашно пошла «за комсомолом», и прекрасно, прекрасно там осуществилась. Стряхнув с себя все ордена и медали, звания и позолоту с лепниной и т.д…

Она сыграла Кабаниху в «Вознесении» (по «Грозе» Островского ) Игоря Ларина, и это было мощно, тревожно, горько.

Спектакль шел не в её родной Александринке, а в промерзлом ДК Первой пятилетки, и эта выстуженность была так в тему к горячей Грозе. Лед и пламя.

У него же играла Графиню в «Пиковой даме» — ей были подвластны и мистика, и чертовщина…

Уже в немолодых летах взлетела на пятый этаж Александринки, в каких-то катакомбах играла Муху («Муху-Цокотуху» Чуковского и «Муху» Бродского) вся в светлых кружевах («Как старомодны твои крылья, лапки! В них чудится вуаль прабабки»), с выбеленным лицом, в вязаной кружевной шапочке:

Пока ты пела, осень наступила.

Лучина печку растопила.

Пока ты пела и летала,

похолодало.

Это у Бродского не про смену времен года, но про истончение жизни, прощальный взмах крылышек, и как же она прекрасно читала его стихи и играла эту странную почти бестелесную Муху!…

Ещё она играла в спектакле Андрея Могучего «Счастье» (по «Синей птице» Метерлинка), какая-то роль второго плана, но в искривленном мире странных гротескных фигурок она единственная выглядела не пугающим монстром , а таинственной красавицей, рукава в кружевах, неприкаянной тенью императорского театра, старинного и многоярусного и т.п…

Мы встречались с ней, когда я прилетала из Дании.

Однажды у меня случилось очень жесткое воспаление лёгких, она принесла антибиотики, теплый палантин, золотых фруктов под названием мушмула и ещё подарила маленькую иконку.

Я пыталась иконку вернуть, что-то лепеча про свою нерелигиозность, но она тихо попросила:

— Ну пусть она будет с вами, пожалуйста, на всякий случай… я буду за вас молиться.

Я почему-то расплакалась. Давно за меня никто не молился.

Эта иконка со мной.

Когда мне в Лондоне делали серьезную операцию, я взяла её с собой в госпиталь.

Сегодня помолюсь за упокой её души.

94 года. 94 земных года!…

Многотрудного 20-го и катастрофического 21-го века.

Хочется закончить финальной фразой Эдгара из «Короля Лира», она сейчас на уме:

Склонимся мы под тяжестью судьбы,

Не что хотим, сказав, а что должны.

Старейший — претерпел; кто в цвете лет,

Ни лет таких не будет знать, ни бед.

P.S. Хотя если честно, насчет бед я не уверена…

Не стало Галины Тимофеевны Карелиной.

Она служила Александринской сцене почти три четверти века. Юлия Тугина в Островском, Сарра в Чехове… огромный пласт классического и советского репертуара, более шести десятков ролей, работа с режиссёрами от Леонида Вивьена до Андрея Могучего и Валерия Фокина.

В последние десятилетия была открыта новому, более того: само это «новое» обрело в ней почву под ногами и масштаб. Верная традициям и памяти александринских корифеев, артистка потрясающе работала с режиссёрами нового поколения – начиная с конца девяностых («Чайка» и «Пиковая дама» Игоря Ларина). Кто видел «Муху» по Бродскому и Чуковскому, «Пифию» по Голдингу на верхотуре её театра, но зато вровень с квадригой Аполлона! – не мог не воспринять трагедийное послание старейшей актрисы нашему времени.

Она и прожила свой век в его полном драматическом объёме, начиная с детства и ранней юности, буквально опаленных войной. Опыт самостояния личности в эпоху крушения кумиров и заколебавшейся почвы под ногами – вот высокая трагедийная нота, с которой актриса, народная артистка России, прощается с нами.

Позволю себе привести здесь свой отклик («Авансцена», 2021, № 4, с. 93) на её моноспектакль, прошедший единожды; об его актуальности читатель сделает вывод сам:

«Спектакль уникальный в самом прямом смысле слова: одно-единственное представление в зале на седьмом ярусе Александринского театра 22 мая 2021 года. Галина Карелина сыграла Пифию в постановке Евгения Авраменко «Ты здесь?» по незавершённому роману «Двойной язык» Уильяма Голдинга, известного у нас более всего своим ранним «Повелителем мух».

Сколь ни эфемерно в принципе искусство театра, такая судьба (однократный показ магистерской выпускной режиссёрской работы) как-то уж особенно немилосердна. Но сказать-то стоит об этом спектакле по другой причине.

Поразила особая ёмкость, концентрация сценического высказывания. Длящееся присутствие Пифии перед зрителями – прощальный монолог длиной в спектакль. Её устами в Дельфах говорил сам Аполлон – или те, кто ловко брал на себя толкование его прорицаний… Вся жизнь прошла в храме – и вот культ Аполлона иссяк, храм пуст.

И что же: перед нами столь узнаваемая сегодня история крушения идеалов, слома эпох?

Отнюдь не это главное в том, что и как играет Галина Карелина. В начале спектакля Пифия говорит о ранней юности, когда девчонкой её забрали из родного дома и увезли в Дельфы, навсегда. Это сильный эпизод, ничего общего не имеющий с ностальгической дымкой. В самом голосоведении заявляет о себе трагедийный стержень существования. Далее старая сивилла подводит итоги своей жизни, не размениваясь на мелочи. Главное тут – личностная захваченность мотивом свершившейся судьбы.

Жизнь в храме, разрушение храма – и невероятное самостояние человека, которое, оказывается, возможно. Достоинство личности, не погребённой под руинами кумирни. Артистка отворяет створки окон. Её театр в этот вечер находится на уровне фронтона: буквально вровень с квадригой Аполлона, которая «в натуральную величину» является зрителю.

Пифия овладела своей судьбой. Послание нам, которое трудно переоценить.

Браво».

Традиционные аплодисменты артистке, венчавшие панихиду в Александринском театре 11 июля, имели ещё и этот именно смысл. «Деревья умирают стоя» — сказано о ней.

Она здесь. Прислушаемся: эта нота ещё звучит.