О программах Бориса Павловича в «Театре на Разночинной»

К открытию «Театра на Разночинной» многие зрители опаздывали: уверенная тропа сюда еще не проложена. Женский голос из патефона, эксклюзив 30-х, вился в преддверии — и заранее разлучал мероприятие с официозом. Борис Павлович, присев на приступок у входа, глядел рассеянно не то в полумрак зала, не то в себя. Чувствовалось, что волнуется. И память сохранила этот длинный стоп-кадр как засечку.

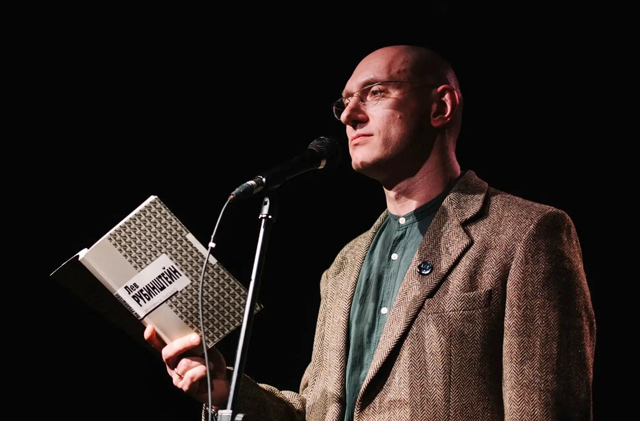

Сцена из интеллектуального стендапа «Как я работал с живыми поэтами: Андрей Родионов и Лев Рубинштейн».

Фото — Людмила Бурченкова.

Авторский жест Павловича, давший старт новому театру, — по-моему, это правильно. Пространство, что только ищет себя в выстраивании контактов со зрителем, репертуарной стратегии, встретило в серии его «интеллектуальных стендапов» идею внятной внутренней формы. Программы, разделенные небольшими временными промежутками, откликнулись четырем поэтическим феноменам: обэриуты, ленинградская неподцензурная поэзия 70-х, Митьки и московские поэтические штудии Андрея Родионова и Льва Рубинштейна. В этих обстоятельствах Павлович — дома: режиссерская драматургия знала оптимальный путь к цели — и разворачивалась уверенно, минуя сомнения. Мне выпало лишь три представления — и вопрос о том, кого не хотят победить Митьки, пока остается открытым. Но полученных впечатлений достаточно, чтобы сравнить их по силе со спектаклями Павловича на драматической сцене. Послевкусие Разночинной — сожаление о разовой сути программ и скромном зрительском круге.

Сквозь ватагу юных спортсменов, разгоряченных тренировкой, мимо их родителей, что коротают ожидание в пустынном кафе комплекса-гиганта Хэсэд Авраам, нужно было пробраться в небольшой зал на втором этаже. Режиссер зарядил его акустическую память надолго: электричество мгновенной, прямой связи с публикой эти стены ловили несколько вечеров кряду. Кто возьмется сегодня уверенно очертить свойства стендапа? Может быть, Павлович шагнул под его сень, не только следуя моде — но зная, что пульс личной речи перекроет в этом проекте намерения просветительства. Иногда кажется, что его главный, счастливый дар — доверие внутренней мере смотрящего: пусть вырвется из обыденности в мгновения поэтического космоса, переживет их как открытие — и зачерпнет, сколько сумеет.

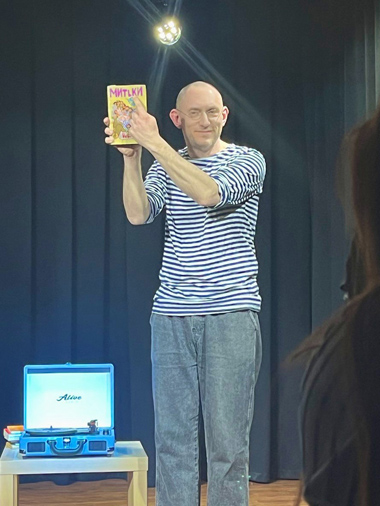

Сцена из интеллектуального стендапа «Митьки никого не хотят победить!».

Фото — Людмила Бурченкова.

«Несущими» в сквозной конструкции трех вечеров были моменты, где автор брал слово как актер, погружаясь в звуковые стихии. Презентация, акт чтения, перформанс тогда спорили друг с другом: энергия художества, как вакхический жест, порой грозила разнести маленький зал в щепки. Короткая поэтическая антология удвоилась эхом прежних режиссерских работ Павловича: для зрителей, уже ходивших маршрутами «Исследования ужаса», «Тристрама Шенди…», «Циолковского», действо на Петроградской словно теряло линейность. Не всякий стендапер богат такими возможностями: предъявляя миру поэтические голоса других, собирать линии своей жизни.

В истории обэриутов, не обделенной сегодня исследовательским вниманием, Разночинная высветила неожиданный ракурс. Годы работы в Кирове — Вятке, сама топонимика города, его мемории посеяли в режиссере интерес к переписке Николая Заболоцкого с Константином Циолковским. Влияние натурфилософии ученого на поэтические сюжеты Заболоцкого — вполне реальная проблема. Ничуть не смущаясь «доморощенного» открытия, автор поделился с залом догадкой: центральный образ поэмы «Безумный волк» (1931), ждавшей публикации больше трех десятилетий, подсвечен Циолковским как прототипом. В развернутом фрагменте, что представлял чтец, Волк спорит с медведем-обывателем, задирая голову к потокам звезд в упрямом вопрошании: «Зачем у нас не вертикальна шея?..» И из зала порой хотелось забыть про спасительную иронию, ловя в контурах двухметровой фигуры, весомых жестах перформера тень Маяковского…

Неподцензурная ленинградская поэзия — это про Леона Богданова, Елену Шварц и Леонида Аронзона. Первое имя мне было неведомо — и теперь знаю уже чуть больше о ценителе чая из Купчино, чьи дневники сохранили для нас память о подземных толчках полувековой давности. Некоторые строчки Елены Шварц внятно сопротивлялись произнесению — не хотели стать звуком. Но встречи со сценой словно ждали несколько страниц из жизни Габриэле Д’Аннунцио — Шварц написала о нем в серии ЖЗЛ для издательства Vita Nova и немного не дожила до выхода книги. Жизнь как авантюрный роман, где сошлись эстетство, буйство плоти, интерес к нарождающейся авиации — и встреча с зарей фашизма, маршами Муссолини: биографии дано заглавие «Крылатый циклоп». Павлович материализовал ее ключевой эпизод — въезд писателя на красном кабриолете в адриатический городок Фьюме и год диктаторства в республике-утопии, чья конституция вменяла горожанам в обязанность изучение законов музыки. В последней трети вечера были стихи Аронзона — и беглый абрис репетиционных обстоятельств «Тристрама Шенди…» в Театре Ленсовета. Голос чтеца, здесь и сейчас, будто прирастал кружением по планшету Александра Новикова — тогда, три года назад: за листотою листота за велистою велиста за блистотою блистота… Какая тоскливая, черная пустота на месте этого спектакля в афише Ленсовета сегодня.

Сцена из интеллектуального стендапа «Равновесие с небольшой погрешностью».

Фото — Людмила Бурченкова.

Финал цикла, оммаж Москве, оставил на противоречивой развилке. В начале 2010-х был задуман фестиваль «Человек. doc»: известные персоны пробовали представить свои биографии в акционистском, перформативном ключе, выходя на сцену. Павлович сочинил специально для проекта пьесу «Красилка» — про одиссею начинающего поэта Андрея Родионова в производственных цехах театра, что в просторечии именуется «Стасик». Про азы профессии, ремесла — и искусство высокого мата, воспринятые от аксакалов: Родионов в роли Родионова. Извлеченный на свет сегодня, этот мускулистый текст дал почувствовать нешуточный потенциал Павловича-драматурга. В том, как он тратил себя перед горсткой притихших зрителей, было что-то несоразмерное залу на пятьдесят мест. Именно тут однократность показа хотелось оспорить: пьеса как архивный документ словно ищет новых сценических вариаций, выхода из небытия. В финале программы эстафету брутального Родионова приняли тексты Льва Рубинштейна. Беглые контуры явлений, лиц, случайно долетевшие реплики — жизнь как шелест подробностей между двумя берегами: «И вот я здесь… Может быть, что-то вроде радуги… Или что-то вроде того, как будто бы думаешь, что всего лишь притворяешься спящим, а спишь-то на самом деле… трещат остатки бедного огня, но ход вещей не может быть нарушен… Уходим врозь, не забывай меня». Лучшей коды у авторского цикла Павловича, кажется, не могло быть.

И все же мемориальный тон — не об этом маршруте. За тремя вечерами на Разночинной — опыт собирания свободной речи как неистребимой, неисчезающей. Жизнь ищет лакуны, где она вспыхнет еще и еще.

Комментарии (0)