«Маленькие трагедии». А. С. Пушкин

Саратовский ТЮЗ им. Ю. П. Киселёва.

Режиссер Владимир Чухланцев, художник Александр Храмцов.

Со стильной, благородного красного цвета программки «Маленьких трагедий» смотрит улыбающееся всеми белыми (созданными нейросетью) зубами лицо Александра Сергеевича. По страницам разбросаны черные кляксы — и по списку действующих лиц, и по словарику незнакомых слов и забытых имен. Программка разъясняет, что же такое «епанча» и «вента», да и «диравые карманы» заслужили комментария, а заодно и Глюк с Бомарше представлены. Вот так иронично и даже задорно начинается знакомство зрителей со спектаклем, который местные СМИ назвали хулиганистым, экспериментальным, дерзко осовременивающим классику… Хотя, по-моему, он просто весёлый! И живой. Молодой режиссер не принял почтительную позу и не склонился перед Пушкиным в глубоком поклоне?.. Это так. Ну, и слава богу.

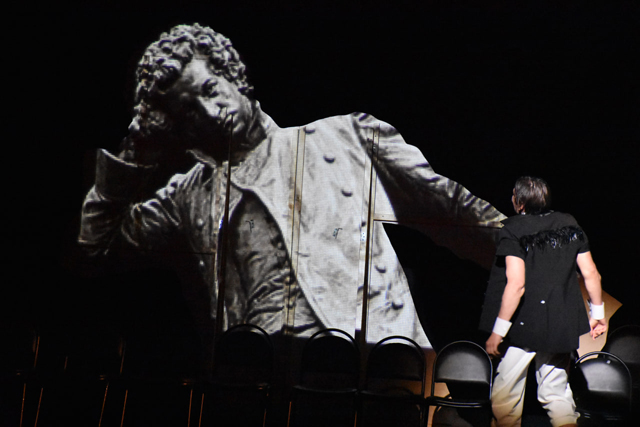

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

Что я знала о постановщике «Маленьких трагедий» Владимире Чухланцеве до того, как оказалась на его спектакле в Саратовском ТЮЗе? Немного. Студент выпускного курса мастерской Г. Р. Тростянецкого в РГИСИ. Со-постановщик (вместе с Даниилом Кашириным) «Дважды любимой», интересной камерной постановки на актерском курсе С. Д. Черкасского, выпуск 2024 года. Нынешняя работа — дипломный спектакль Чухланцева. Вот ведь, какой смелый молодой человек, — невольно думалось мне, — взялся за гениальные тексты, сценические ключи к которым пытаются подобрать довольно часто, но вот удачи в этих поисках приходят далеко не к каждому. При этом, как раз у его мастера были весьма успешные, даже легендарные «Маленькие трагедии» в Орловском театре «Свободное пространство»!.. Другой студент поостерегся бы, но, как видно, Владимир уверенно выбирает трудные пути: еще один спектакль, сделанный им в Петрозаводске — «Каин» Байрона, а уж за эту пьесу вообще мало кто рискует взяться.

Чухланцев, в отличие, скажем, от молодых постановщиков «Опытов драматических изучений» в БДТ, выпустивших в нынешнем сезоне спектакли по «Каменному гостю», «Моцарту и Сальери», «Пиру во время чумы», соединил четыре трагедии (кроме названных — еще «Скупой рыцарь») в общую композицию. Сцены из разных пьес чередуются в сложном порядке, а для удобства зрителей названия высвечиваются на заднике. Место действия — собственно, театр. Центральная часть — игровая площадка, устланная ярко-красным половиком. Глубина отгорожена красным же занавесом. Справа на авансцене — служебный вход. Афиша Саратовского ТЮЗа на месяц, табличка «Место для курения». Напротив, у левого портала — гримуборная с большим зеркалом, на столике — всевозможные парики, по стенкам развешаны фотографии и почетные дипломы артиста, репетирующего роль Сальери. Заслуженный артист РФ Валерий Емельянов с самого начала сидит на проходной, держа текст пьесы в руках, и шевеля губами, явно повторяет про себя роль, в то время как его коллеги по очереди прибегают на сцену через зрительный зал. Каждого из них помреж звонко выкликает по трансляции. Одного ждут в танцклассе, другого — на распевке… Эдуарда Мошкина (в спектакле он будет Моцартом), молодого человека с большими пакетами из супермаркета в руках, вызывают на репетицию «Фунтика». В зале смех, ведь только что он легко и убедительно, играючи, продекламировал тот самый монолог Сальери, который старший коллега старательно зубрит, сидя в курилке: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше». (Выше, действительно, нет правды, раз такой «звезде» надо играть Фунтика!..)

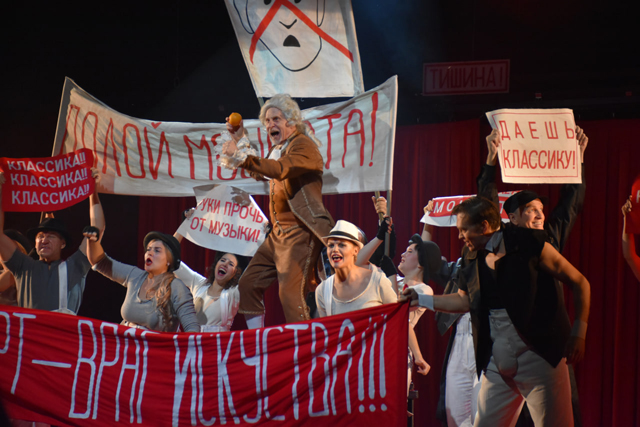

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

Взгляд, которым провожает Емельянов Мошкина, говорит сам за себя: одно из первоначальных названий истории про отравление Моцарта его другом Сальери — «Зависть»… Недовольный и раздосадованный, Валерий Емельянов пересекает сцену, переодевается в своей гримерке, постепенно превращаясь в Антонио Сальери, искренне сетующего на несправедливость судьбы и замышляющего месть Моцарту.

Спектакль до самого финала сохраняет форму игры в репетицию. Костюмы — как будто из подбора, кто-то в «старинном» (как маститый, увитой славой Сальери), кто-то — чуть ли в своем, «из жизни» (молодой Моцарт в удобном мягком трикотаже, в кроссовках), кто-то выбирает и примеряет всякие-разные одеяния у нас на глазах (Дон Гуан и Лепорелло зарываются в кофры и выбрасывают оттуда целый ворох тряпья, включая женское платье). Театральные кофры, предназначенные для хранения костюмов и реквизита, — один из основных элементов оформления, придуманного Александром Храмцовым. В этих сундуках на колесиках героям удобно прятаться — и неожиданно появляться из них тоже очень весело. Они же легко превращаются в гробы, ведь смертей в маленьких трагедиях немало: в свой любимый сундук с надписью «Скупой рыцарь» укладывается Барон; пройдя по длинному столу, в раскрытый кофр, как в могилу, спускается Моцарт и т. д.

Игровой принцип сообщает спектаклю чуть дурашливое настроение, задает ироническую дистанцию. Актерам не надо всерьез притворяться испанскими грандами, рыцарями, гениями-музыкантами. Они могут быстро накинуть парик, приблизить к лицу маску, нахлобучить парик или шляпу — и тут же всё это сбросить. Вольный дух игры веет над сценой. Театральный мирок, выстраиваемый Чухланцевым, похож на кабаре с его горьким и терпким юмором, пронзающими дымный воздух лучами прожекторов (свет Максима Шлыкова), эффектными ритмичными выходами группы актрис в шляпах-котелках, с бокалами, наполненными театральным бумажным снегом. Иронической усмешкой, саркастическим хохотком и пряной грустью наполняют атмосферу музыкальные композиции Тома Уэйтса и Асафа Авидана. Затягивающая воронка «Russian Dance», сопровождающая «Гимн в честь чумы» Вальсингама — Алексея Карабанова навеяла мне ностальгические воспоминания о раннем Бутусове. Хотя мизансцена с перегораживающим площадку столом, за которым сидят и отбивают ритм гости, танцующие потом в безумном угаре, — это больше похоже на Бутусова зрелого, скажем, на «Макбет. Кино».

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

Клоунада, фарсовая свобода и черный юмор — жанровые черты спектакля, и особенной концентрации они достигают в «Каменном госте». Чухланцев явно видит комическую основу сюжета о соблазнении вдовы прямо перед памятником ее убитому мужу. Дон Гуан Владимира Егорова — обаятельный, легкомысленный, жовиальный великан, пользующийся успехом у женщин. Его амплуа — любимец публики, это становится ясно сразу, как только он появляется в зрительном зале, расточая улыбки и благосклонно принимая аплодисменты, назначая свидания зрительницам (помню, в одной из версий «Дон Жуана» заглавный герой раздавал визитки дамам из партера). Он полон веселья, азартно маскируется, чтобы не быть узнанным в Мадриде, и атакует Дону Анну с места в карьер. Впрочем, в ироничном исполнении Надежды Червонной очаровательная вдовушка сама на всё готова сразу. Она чуть ли не подпрыгивает от нетерпения, кокетничает и стреляет глазами. Ее черный костюмчик по фигуре и изящная траурная шляпка — такой же маскарад, как женское платье Гуана. До самой последней сцены думаешь, что всё здесь только притворство и охота, но, кажется, режиссер верит в финальное преображение знаменитого ловеласа. В конце, перед приходом статуи (о ней — позже!), Егоров разрешает своему герою быть искренне, нежно и страстно влюбленным.

Певица Лаура (Мария Лучкова), легко сбрасывающая концертное платье и накладные локоны, чтобы припасть пышной грудью к карикатурному Карлосу (Евгений Шикин), гости Лауры, среди которых и прикрывшийся веером Гуан в кринолине, потешная дуэль на пистолетах, после которой актер, немного отдохнув на планшете, как ни в чем не бывало, встает и уходит — всё это сыграно весело, динамично, свежо. Неистощимый на «лацци» Александр Степанов от роли Лепорелло легко переходит к роли Ивана, и оба слуги в его исполнении необыкновенно выразительны и театрально эффектны. (Как впрочем, и его Слепой музыкант — номер со «скрыпкой» зрители встречают хохотом и овацией.)

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

В «Скупом рыцаре» история выстраивается несколько иначе, чем в оригинале. Сначала мы встречаемся именно с Бароном, который в окружении актрис кабаре под «God’s Away on Business» Уэйтса рассказывает о своей мрачной страсти к богатству. Алексей Ротачков в сегодняшней бытовой одежде, в вязаной кофте поверх черной водолазки создает образ, не имеющий никакого отношения к средневековью. Мы видим современного человека, неврастеника с «достоевщиной», изнуренного внутренними комплексами. «Я царствую!» — восклицает он, но это явный самообман. Сундуки пусты, а красные купюры, которые он бросает в них вместо золотых монет, просто бумажки, а не деньги. Это выглядит и смешно, и жалко, и драматично. История его взаимоотношений с сыном — сюжет о том, как отец, гоняясь за призрачной бессмысленной целью, пропустил настоящее, прохлопал собственного ребенка. Красиво выстроенная сцена в начале второго акта иллюстрирует эту драму: мальчик-Альбер возится в песочнице, а Барон отбирает у него игрушечный самосвал… Альбер Дмитрия Ахметшина — бодрый парень в красной спортивной форме (и шлем его не рыцарский, а боксерский, соответственно), его живые естественные реакции выдают в нем человека простого, но хорошего. Предложение отравить отца, с которым выступает Соломон, здесь не выглядит серьезным: в роли ростовщика на сцену выбегает актриса Елена Сидорова с наскоро нарисованными черными усиками. Наброшенная на плечи обрезанная кожанка и замашки мальчишки-беспризорника выдают в этом персонаже пародию на тюзовское амплуа травести.

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

Спектакль-репетиция логично близится к «премьере», которую венчает «банкет». «Пир во время чумы» превращен в яркое шоу с обязательным караоке — актеры-персонажи, выходя из-за длинного стола с напитками и бутафорскими закусками, по очереди прорываются к микрофону и поют всевозможные попсовые шлягеры (минут десять, если не больше, это целый концерт на радость залу). Вальсингам Алексея Карабанова — человек разочарованный, разодранный потерями, от горя предавшийся цинизму. Он не с теми, кто бездумно пляшет и «отрывается», но и призыв остановить греховный пир, звучащий здесь не из уст священника, а от лица охранника, пришедшего на шум (А. Ротачков), не сразу проникает в его сознание. Конфликт выстраивается через борьбу музыкальных тем. Ни откровенная попса, ни горькие ритмы дарк-кабаре не дают успокоения. И спасает только моцартовская хрустальная гармония — Вальсингам включает радиоприемник и оттуда льется нежные фортепьянные звуки «Фантазии ре минор».

Хотя после отравления Моцарта казалось, что радиоточка на стене никогда уже станет форточкой, откуда веет чистым воздухом настоящего, истинного… Что из нее только что-то дикое и корявое зазвучит на весь мир…

Эпизоды «Моцарта и Сальери», проходя через всю композицию спектакля, структурируют его по мысли. Неудовлетворенный, исковерканный завистью Сальери и спокойный в своей естественности, светлый Моцарт словно воплощают два полюса: фальшивое и истинное, иллюзорные и подлинные ценности. В. Емельянов и Э. Мошкин в своем органичном дуэте не настаивают на «месседже», ничего не подчеркивают, но, тем не менее, всё прочитывается. Вообще, спектакль Чухланцева хорош не концептуальной строгостью, а тем, что содержание транслируется как будто само собой, передается живым настроением, соотношением визуального и аудиального ряда, ритмом и вайбом.

Сцена из спектакля.

Фото — сайт sarinform.ru.

…А что же смеющийся на программке Пушкин? Как ему это всё?.. Статуя Командора в спектакле плоская, фанерная и повторяет силуэт памятника Пушкину на площади Искусств. «А Командор — что скажет он об этом?» — вопрошают персонажи, и получается, что говорят они о самом авторе. Самоирония создателей спектакля мне близка! Как ни тянись, «до носа» статуи великого «нашего всего» не дотянешься. Но ведь и не нужно! Только внутренняя свобода позволяет диалогу театра и поэта стать истинным, и, кажется, «Маленькие трагедии» Владимира Чухланцева этой свободой вдохновлены.

Комментарии (0)