О Международном биеннале циркового искусства. Часть третья

Это третий материал «Петербургского театрального журнала» о спектаклях Международного биеннале циркового искусства. Первые два — «Цирк = игра» и «Цирк + театр = …».

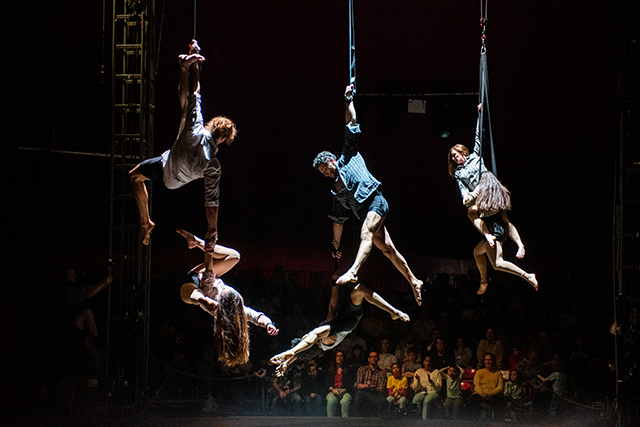

Сцена из представления «Sabotage».

Фото — Mary Wycherley.

«Sabotage» («Саботаж»). Компания NoFit State Circus. Режиссер Фиренци Джуди, композитор Дэвид Маррей

Музыка и цирк намертво спаяны в новом спектакле валлийской компании NoFit State Circus, и неизвестно, что первичней — режиссерские находки Фиренци Джуди или стильные композиции Дэвида Маррея, которые хочется тут же после спектакля переслушать заново. Обе составляющие полны сумасшедшего драйва и находок, предполагающих высочайшее исполнительское мастерство. «Sabotage» — продукт коллективного сотворчества, в котором каждый из 12 артистов — обладатель универсальных навыков музыканта, певца, циркового артиста, униформиста.

Взаимозаменяемость здесь на уровне «один за всех и все за одного». Только что отыгравший свой номер на трапеции артист бросается в оркестровую часть и выводит грандиозное соло на трубе. Музыкант из оркестра в смене реквизита закладывает на сцене техничные виражи на роликах с мегафоном в руках. Обладательница умопомрачительного вокала готова скользить по диагонально натянутому тросу вниз головой и продолжать петь. В труппе есть и свой «особенный» артист, физические особенности которого позволяют невозможное для «неособенных». К тому же вся воздушная часть спектакля предполагает «живые» лебедки (движущиеся по вертикальным мачтам артисты обеспечивают в режиме противовеса подъем или снижение тех, что исполняют трюковую часть).

Сцена из представления «Sabotage».

Фото — Sigrid Spinnox.

«Sabotage» — спектакль технологичный и скоростной. В большом шатре созданы условия для воздушных номеров, прямоугольная сцена (зрители располагаются с трех сторон) имеет лючки и полости для внезапных исчезновений/появлений, над сценой нависает громадное кольцо в духе орбитальных станций будущего — оригинальный и работающий на идею полета в неизвестное реквизит. Контрастность приемов и образов, смешение стилей и жанров — принцип этого полуторачасового спектакля. Музыкальные интонации дрейфуют от фолка, рока и кантри к стильному джазу, ироничному попу и обратно.

Романтичный номер гимнастки на волосах (лучшее, что можно увидеть сегодня в этой технике в цирке) о томительном одиночестве во мраке жизни сменяется дикими плясками вокруг груженой хламом кибитки. Финала трагических взлетов девушки на черном полотне ожидает внизу паучья стая на скейтах. Солдат на трапеции так и не находит, кому отдать свой букет, а мир под его ногами оборачивается злобным гротеском, и по публике открывают стрельбу из своих костылей инвалиды в майках-алкоголичках. Фантастические по технике исполнения комбинации харизматичного, с распущенной до пояса шевелюрой слэк-лайниста в луче света сменяются вакханалией танцующих головастых уродцев — великанов и карликов. Для саботажа против устоев этого мира все средства хороши, но в «Sabotage» они еще, при всей намеренной хаотичности, красиво сделаны. Дивертисментный каркас спектакля насыщен множеством запоминающихся визуальных маркеров — расхожих, вроде сыплющегося из-под купола искрящегося снега, и оригинальных, вроде почти портретной головы-маски Трампа с рюкзаком в форме полосатого цирка-шапито. «Sabotage» — очень темповый, яркий спектакль со множеством инженерных новшеств, оригинальным использованием классического реквизита и великолепным исполнением.

Сцена из представления «Pandax».

Фото — Juliette Mach.

«Pandax». Цирк La Compagnie. Режиссура коллектива цирка и Николь Лагард

Уморительный спектакль швейцарско-французского Цирка La Compagnie в духе черной комедии вертится вокруг сюжета о пяти братьях от разных матерей, впервые встретившихся в крематории при получении урны своего отца. С этой урной и портретом папаши в раме они начинают свое роуд-муви с изрядным количеством дурацких трюков и таких же дурацких шуток с непрекращающимся рефреном «Папа! Папа!». Отцовскую урну они, конечно, таскают, прячут, кидают, катают и, естественно, рассыпают. Эти пятеро — отменные акробаты и умеют не только эффектно поскользнуться или выдать умопомрачительный кульбит в самый неожиданный момент. Они еще и бесценные для цирка актеры — заточенные на виртуозное партнерство, тонко чувствующие паузу, отыгрыш на публику, умеющие передать эмоцию в пластике, слове и трюке.

Помимо урны с прахом еще одно действующее лицо с первых минут спектакля — древний и дребезжащий, сильно потрепанный и так же сильно приспособленный для трюков фиат «Панда». Он кружит вокруг китайской мачты то медленно, то в бешеном темпе, его двери, окна, крыша — все идет в ход для постановочных драк, конторсионных упражнений, пирамид и эффектных сальто. Откуда-то сверху непутевым парням ангельскими голосами поют (их) столь же экстравагантные девушки о разбитом сердце, ближе к финалу они возникают в манеже, чтобы устыдить шалопаев и наставить их на путь истинный. Черный юмор приправлен фантасмагорией — в спектакле то и дело появляется существо с головой оленя, под колесами фиата обнаруживается труп, который нужно оттащить за кулисы, девицы оказываются сотрудницами похоронного бюро. С папашей отношения, видать, были непростыми — диалог у воображаемого гроба превращается в сведение счетов, и один из сыночков бросается дырявить портрет отца точным метанием ножей. Братья ссорятся, пьют без просыху (и устраивают соответствующий акробатическо-пластический аттракцион), добывают флягу даже из-под купола шапито. Каскады на подкидной доске будто иллюстрируют намерение укокошить друг друга. Но в финале утомленные непрерывными потасовками братья усаживаются на подкидную доску плечом к плечу, тихо балансируют на ней (и это строго коллективная работа — удержать доску в горизонтали) — и от избытка чувств папашина урна взрывается искрящимся фейерверком.

Сцена из представления «Decrochez moi-ca».

Фото — Vincent Muteau.

«Decrochez moi-ca» («Снимите мне это»). Коллектив Betes de foire. Постановщики Лоран Каброль, Эльза де Витт, Симон Розан

Узкий вход в шапито, тесное пространство вокруг крошечной по цирковым меркам сцены, вращающийся круглый манеж. Все близко и тесно так, что кажется — сделай шаг и окажешься в центре крошечного шапито. При этой интимной близости «Decrochez moi-ca» («снимите» в названии следует понимать как «снимите с вешалки») — спектакль-видение, мечта о цирке, сон, в который погружено все пространство под куполом. Лоран Каброль — выдающийся жонглер, понимающий траектории движения предметов как символы бытия. Эльза де Витт — дизайнер костюмов, развивающая концепт чешуи или панциря, под которым скрыт робкий и уязвимый человек. Но не в жонглировании и дизайне суть этого спектакля, а, скорее, в развитии темы сознательного юродства как способа жить и создавать мир вокруг себя. Третьим в квартете исполнителей оказывается непутевый униформист со странноватыми шутками и апартами в публику, четвертым — мультиинструменталист, умеющий высекать ритм из коленных чашечек или, например, из всех видов гармошек и концертин, даже если они закреплены на голове.

«Маленький человек» Каброль упаковывается в висящие на вешалках пиджаки с пугающей одержимостью, и десятки слоев превращают его в большого, но нелепого человека, не способного не то что завязать шнурки, но даже достать до носа. Эта игра в одевание-раздевание и двойственность природы человека продолжается весь спектакль и визуализируется в финале в едва различимом существе с головой, у которой два лица и две личины.

Сцена из представления «Decrochez moi-ca».

Фото — Vincent Muteau.

Манипуляции Каброля со шляпами на нитях — такой альтернативный вариант жонглирования — производят гипнотическое действие. Кажется, что сам господь бог в минуту отдохновения вознамерился поиграть с устройством солнечной системы и ищет — и находит — идеальный летный порядок парада планет. Когда все эти шляпы, запущенные с филигранной фантастической точностью, с едва шуршащим шелестом пролетают над головами зрителей, во вдруг наступившей тишине остается только выдохнуть восторженное «ах!». Ритм пространственных манипуляций становится слышим тогда, когда Каброль переходит от шляп к мячикам и жонглирует с ударами о стол, словно искусный джазовый перкуссионист. Все в этом спектакле случайно и не случайно, даже вдруг лишь однажды выбегающая и утаскивающая шляпу собачка.

Визуальная фантасмагория и чудо перерождения аккумулируются в финале — на вращающемся круге сцены вырастает подобие зоотропа из зеркальных панелей. Эффект персистенции позволяет различить сквозь щели двуликое существо, голова которого отделяется и падает. Некто в золотом костюме рождается и исчезает в мелькающих лучах стробоскопа.

«Le cabaret renverse» («Кабаре наизнанку»). Компания La Faux Populaire. Постановка Жюльена Канди

В этом спектакле создан микромир, основанный на акробатической вышколенности Жюльетт Кристман, оригинальной эквилибристике Жюльена Канди и музыкальной одаренности обоих. Формальная рамка — принцип кабаре. Зрители сидят за столиками, пьют сок и вино, артисты дружелюбно общаются с публикой и попутно демонстрируют то, что умеют. Выстроенной на зубной трости пирамиде из бокалов позавидуют матерые азиатские эквилибристы, в пальбе по висящим под куполом бутылкам проступает адажио Альбинони. В репертуаре артистов — почти классическом наборе вроде скольжения по канату, велоэквилибристики и акробатики — проступает брутальность в отношениях этой пары, их взаимное притяжение/отталкивание. Все трюки — немного наизнанку, не в классической и привычной версии.

Сцена из представления «Le cabaret renverse».

Фото — Ruben Silozio.

В начале, пока рассаживаются зрители, Жюльен играет на гитаре милую мелодию, а воздушные шарики за его спиной безжалостно расстреливает Жюльетт из воздушной трубки. Чтобы сыграть на виолончели, Жюльен усаживается прямиком на свою партнершу, а мелодию на стаканах Жюльетт приходится играть в боксерских перчатках, ведь она только что эффектно «приложила» своего партнера. Бросание кинжалов в Жюльетт на вращающемся круге — и вовсе леденящий сердце аттракцион. В финале он едет на велосипеде и прекрасно поет генделевское «lascia ch’io pianga», а она в маске человека-паука карабкается на него и пытается обрушить не только пение. Название в точности соответствует форме: в этом спектакле жесткая цирковая огранка оставляет от незатейливого кабаре разве что столики.

«Ocho» («Восемь»). Цирк Baraka. Режиссура коллектива цирка

Стиль бродячих комедиантов в некотором смысле программен для Цирка Baraka. Свое шапито, все своими руками — музыка, пластика, трюки, реквизит, страховка. Костюмы будто из сэконда — шорты, майки, штаны. Несложный трюковой набор — хула-хупы, кор-де-волан, акробатика, жонглерские манипуляции. Скромный саунд компанейских вечеринок — акустическая гитара, саксофон, а на ударных — весь хлопающий в такт зрительный зал. Артисты универсальны подобно средневековым гистрионам: хорошо танцуют и поют, способны проживать драматические монологи (попутно вращая хула-хуп), владеют несколькими цирковыми жанрами, идеально ассистируют друг другу.

Сцена из представления «Ocho».

Фото — Francis Rodor.

Спектакль для них — продолжающаяся под куполом шапито ежедневная жизнь, в которой есть место для сложных и не всегда воодушевляющих переживаний, но главным является разделенная, в том числе и с публикой, коллективная радость бытия и сотворчества. Отправная точка спектакля — цитата французского писателя ливанского происхождения Амина Маалуфа: «Идентичность не устанавливается раз и навсегда; она создается и трансформируется на протяжении всего существования». Идентичность Цирка Baraka движется где-то между уругвайским и французским бэкграундом компании и проявляется со всей очевидностью в музыкальной огранке спектакля и живом, открытом способе диалога с публикой.

«A tout romper» («До предела»). Компания MPTA. Постановка Алис Ваннье, Волеак Анг, Саши Риберо, Венсана Бриера

Первая коллаборация двух цирковых и двух драматических артистов — это экспериментальная и отважная попытка соединить язык театра и цирка. Спектакль иллюстрирует мысль о том, что все в этой жизни может разрушиться, утратить связь, оказаться ненужным. Книжный стеллаж в центре круглого пространства шапито разлетается на куски в самом начале. Персонажи спектакля продолжают свою одинокую жизнь в пространстве боковых конструкций — неудобных и неуютных (но хорошо пригодных для разного рода акробатических трюков). В этом вынужденном коммунальном быте легко сорваться и заорать, начать спор и броситься утешать друг друга. В своих монологах и диалогах четверо артистов размышляют о своей жизни и, например, о том, как бы хорошо отправиться на цирковой фестиваль в Монте-Карло или сыграть всего Шекспира. Приговоренные быть рядом, они ищут и находят общий язык. Финальная колонна из четырех — зримая метафора обретенного слаженного единства, где важен каждый жест и вдох.

Сцена из представления «A tout romper».

Фото — Robert Brice.

Ну, скажу, текст на уровне тех фантастических вещей, о которых речь. Головокружительно.