Несколько слов в честь господина Г. К. и его сегодняшнего 70-летия

Каждый раз, находясь в темном зрительном зале на новом спектакле Григория Козлова, особенно приходя на протяжении последних полутора десятков лет в театр «Мастерская», неизбежно вспоминаю один из первых его спектаклей — «Москва. Моление о чаше», появившийся когда-то в Музее Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке. Точнее — премьеру сыграли в феврале 1992 года, и это был второй спектакль, после «Концерта Саши Черного для фортепиано с артистом» с Алексеем Девотченко, спектакля, получившего громкую славу при рождении и жившего многие годы с аншлагами в камерных пространствах города.

Григорий Козлов.

Фото — Владимир Луповской.

«Москва. Моление о чаше» сразу же вписался в ряд спектаклей ленинградско-петербургского театра первой половины 90-х годов, которые «бежали» от больших сцен на малые, в репетиционные залы или на саму сцену, отделенную от зрительного зала железным занавесом, в музейные пространства и даже в художественные галереи… Он сразу же встал в «список лучшего», что создавалось в те годы в городе: «Немая сцена» С. Дрейдена — В. Шабалиной, «Записки Аксентия Ивановича Поприщина…» Ю. Васильева в ТЮЗе, «Мой первый друг» — моноспектакль И. Ларина, «Мрамор» Г. Дитятковского в галерее «Борей», «Мой бедный Марат» А. Праудина на седьмом этаже Александринки, «Городской романс (Оборванец)» А. Галибина, опять же — на самой сцене Театра «На Литейном»… К ним же примкнул и «Преступление и наказание» (1994), следующий, сегодня уже легендарный, тюзовский спектакль Козлова с уникальным ансамблем молодых актеров.

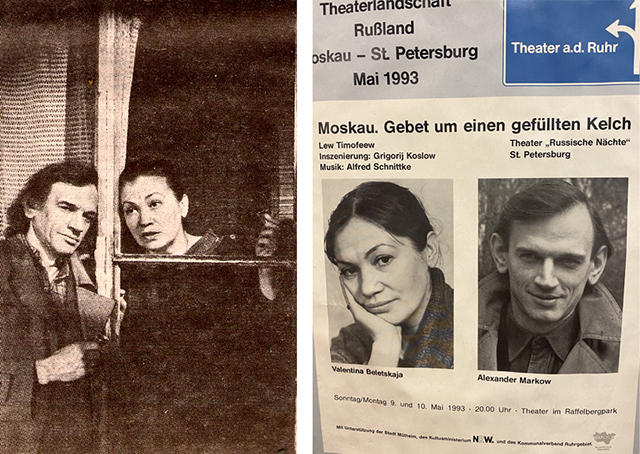

История, рассказанная в неизвестной никому пьесе Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше», разыгрывалась Александром Марковым и Валентиной Белецкой на крошечной, в несколько квадратных метров, сцене чуть ли не лекционного зала музея и была предельно проста и безыскусна. Первое, что видел зритель, — большое окно (настоящее, видимо найденное где-то в округе в пустующем, ожидающем капремонта доме), которое, как занавес, отделяло сцену от зала. А за окном двое — Он и Она, мужчина и женщина, муж и жена… Иногда разговоры велись у открытого окна, иногда за полуприкрытой занавеской, а порой мы видели в окне лишь два силуэта. А вокруг — пожелтевшие фотографии, где они молоды и беззаботны, рядом пришпилены детские рисунки; старомодные чемоданы один на другом, потертый коврик под ногами, часы с выскакивающей каждые полчаса кукушкой, старый рижский «Рекорд», вязаные белоснежные салфетки…

А дальше — разговоры, разговоры, разговоры… о черной машине, что дежурит под окнами, о том, куда спрятать рукопись новой книги: под матрас, в морозилку или в банку с крупой? Течение жизни на сцене было естественным и неторопливым; люди просто говорили — о хамстве в поликлинике, о домашнем задании дочери-школьницы, о том, кто на ком женат… С каждой минутой ты ловил себя на мысли, что жизнь этих двоих походит на твою собственную, разве что без дежурной машины за окном. (Лев Тимофеев не был драматургом, он писал книги об экономике «позднего» социализма и печатал их на Западе. В своей первой, кажется и единственной, пьесе он в драматургической форме рассказал о своей реальной жизни в брежневской Москве, о внутренней эмиграции.)

Григорий Козлов.

Фото — Владимир Луповской.

Уровень правды, степень подлинности, заданная предметным миром на сцене, не исчезали с появлением актеров. Скорее, наоборот! Ты смотрел, как люди ходят по квартире, говорят, спорят, пьют коньяк, танцуют… и почему-то не в силах был оторваться от сцены, боясь упустить — как в детективе! — каждое слово, взгляд, жест, улыбку… Почему вдруг часы и дни чужой жизни, ничем не примечательные будни, заполненные «проклятым бытом», так приковывали твое внимание? Наверное, это все равно что спросить: в чем тайна «Трех сестер», в чем магнетизм нескольких часов чужой — и при этом известной всем наизусть — жизни?

Именно личностное начало, личная интонация двух актеров и режиссера, адресованная почти каждому зрителю, сидящему в зале, что окрашивала всю эту московскую историю конца 80-х, и было главным в том спектакле, чего практически невозможно было достичь в больших залах и на больших сценах. В 90-е годы театр неторопливо (петербургский — особенно медленно и скрипя), но все же менялся; привычные громкие спектакли на больших сценах, бесспорно, проигрывали на самом коротком пути к зрителю перед камерными спектаклями. Такими же были и многие из последующих (до «Мастерской») спектаклей режиссера: «Преступление и наказание», «Леший» (в соавторстве с И. Латышевым), «Бедные люди» в ТЮЗе, а также «Р. S.» в Александринке и даже густонаселенный «Лес» в Театре «На Литейном».

Сегодня, спустя годы, понимаешь, что в «Молении о чаше» был полностью «заложен» (как кладка фундамента) будущий режиссер Григорий Козлов. Все, что потом, на протяжении трех десятков лет будет присуще, характерно, пожалуй, даже «типично» для работ Козлова. Подход к драматургии (будь-то пьеса или роман!), к репетициям, к работе с актерами, к созданию «архитектуры» спектакля — все, что потом обнаружится почти в каждом следующем спектакле, что станет впоследствии «театром Козлова», впервые проявилось в этом первом/втором спектакле на сцене Музея Достоевского.

А. Марков и В. Белецккя в спектакле «Москва. Моление о чаше». Фото — В. Дюжаев.

Афиша к гестролям спектакля «Москва. Моление о чаше» в Мюльхайме на Руре.

Событием театральной жизни «Моление о чаше» сделало именно то, как нам все это рассказали. Редкая искренность, будто в разговоре с очень близким другом на кухне за полночь, более всего была характерна для этого спектакля. Актеры играли в тесном пространстве, приближающемся по квадратуре к нашей родной двухкомнатной хрущевке, играли в костюмах, в которых, по всей видимости, еще недавно ходили дома… Здесь не было ни одной «театральной» интонации, ни одного фальшивого слова, неверного звука или грубого «мазка». В спектакле не было рампы, не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Александр Марков и Валентина Белецкая просто жили на сцене, проживали несколько часов (по сюжету Л. Тимофеева), как, по-видимому, проживали у себя дома несколько часов свободного от театра вечера. Слово «проживают» новизной не блещет, оно стало слишком затертым от частого употребления и давно скомпрометировано поверхностной критикой/журналистикой; но другого пока нет. Обе Антигоны — и Анна Арефьева, и Марина Даминева — именно проживают свою судьбу: истово, страстно, и уж никак не играют в Антигону. И так почти в каждом спектакле, кроме тех, где театральная игра, откровенное лицедейство входят в условие представления. (Игры в театр, актерского куража вы найдете больше в спектаклях учеников Козлова, например, Галины Бызгу и Романа Габриа.)

«Моление о чаше», мне кажется, создавалось «вслепую», по наитию, чисто интуитивно… Собирались, не по разу читали, репетировали где придется… у актеров дома или в Доме актера; потом собирали по друзьям то, что необходимо на сцене — тюль на окно, вязанные крючком салфетки, старый радиоприемник, чашки, рюмки… все то, что именуется «реквизитом». Вообще интуиция — это главное слово в работе этого человека в театре, главное в перечислении его инструментария, в «ручной работе» этого мастерового (и, что важно — ни в те годы, ни позже им вслух никогда не произносимое, не декларируемое…). Мне кажется, что путь Григория Козлова в театре — совершенно интуитивный путь! И мне как консерватору (как жаль, что нет в стране такой партии!) такой путь кажется наиболее верным…

Григорий Козлов.

Фото — Владимир Луповской.

Внутреннее содержание будущих спектаклей, как внутреннее содержание театра «Мастерская», явлено было нам, пусть и не оформленное в словах, еще в 1992 году! Да и зачем формулировать, что-то провозглашать, декларировать? Лучше работать в тишине, без шума и пыли…

Если быстро, не раздумывая, «с лету» назвать главное в «театре Козлова» — им станут три основополагающие вещи, три границы (которые могут быть оформлены и теоретически!), которые режиссер постоянно нарушает, вернее — размывает, вообще их уничтожает, как мокрой губкой стирают что-то написанное мелом на школьной доске.

Граница первая: сцена — зал, театр — зритель! По сути, все спектакли «Мастерской» — «без рампы»… Граница между залом и сценой — это первое, что уничтожил режиссер Козлов. Навсегда! На его спектаклях вы непременно почувствуете себя личным гостем режиссера — будь то большая гостиная в доме Турбиных, небольшая «большая комната» в квартире Сарафанова, двор дома Мелеховых в донской станице или съемная квартира на дне рождения Настасьи Филипповны, где-то у Пяти углов. Гостем, которому рассказывают лично, индивидуально, историю… Чему, к слову, удачно способствует (здесь люди, отвечающие в театре за финансы, меня не поймут) небольшой зал бывшего театра «Буфф», где сейчас обитает «Мастерская». Нет, нет, не точно — вы внутри, вы тоже кто-то из Турбиных, Сарафановых, Мелеховых, кто-то из младших братьев или сестер, не учтенных в программке.

Доверительная, почти интимная интонация сразу же подчиняет себе зрителя, превращая его в соучастника. Глядя на героев козловских спектаклей, зритель невольно включается в их проблемы, невольно присваивает их себе, и граница между героями и зрителем быстро и бесшумно исчезает. Зритель слышит со сцены озвученные актерами свои собственные мысли, невеселые размышления, когда оживают свои радости и печали, невысказанные, адресованные бытию вопросы… Когда-то в «Молении о чаше» это было первое разрушение первой границы (!), потом это будет повторяться все чаще и чаще!

Даже многие спектакли на большой сцене — «Утиная охота», «Старший сын», «Антигона» — делаются так (и так играются актерами!), как будто они предназначены для малой. И звучат совсем как камерные.

Именно эта искренняя, доверительная интонация в разговоре со зрителем стала непреложным законом театра Козлова. Путь постоянного режиссерского самовыражения, непременно эффектного, нагромождение находок и приемов, относящихся к первоисточнику едва ли не по касательной или вообще не имеющих никакого отношения к избранному автору, — скорее всего путь в никуда. Все приемы и находки у нынешних популярных режиссеров, все фокусы и «аттракционы» начинают повторяться и множиться, превращаясь в один растянутый на годы бесконечный спектакль! Без следов конкретного автора (драматурга или прозаика), его мира, его почерка… Этот путь, мне кажется, Григорию Козлову совсем не интересен.

Григорий Козлов.

Фото — Владимир Луповской.

Во многих спектаклях «Мастерской», многих-многих актерских работах плохо просматривается, а зачастую вообще не видна граница между персонажем и актером. Это — вторая граница. Как в «Старшем сыне», так, к примеру, и в «Днях Турбиных» вы смотрите на сцену и видите перед собой настоящую семью, никакой игры в семью, все слова и чувства рождаются здесь и сейчас, актеры просто живут на сцене. Где заканчивается персонаж и начинается актер? Попробуйте найти эту черту: где заканчивается Евгений Перевалов и начинается князь Мышкин, где заканчивается Антон Момот и начинается Григорий Мелехов, где заканчивается молодой булгаковский врач из Муравьевской больницы и начинается актер Максим Блинов? Сколько личного опыта вложено в Мышкина или Зилова Евгением Шумейко? Или сколько в Антигоне найдем личного от Анны Арефьевой, где именно заканчивается современная актриса, только что вышедшая из метро «Ломоносовская», и начинается античная героиня? И поверьте, вы никогда не поймете, сколько Алексея Ведерникова в вампиловском отце «старшего сына» и соответственно — Сарафанова в актере Алексее Ведерникове, с которым тот живет вместе уже более пятнадцати лет! Или, к примеру, кого мы видим перед собой в спектакле «Живи и помни» — деревенскую упрямицу Настену или знакомую всем Арину Лыкову? Я не нахожу ответа. Примеры можно множить и множить…

И наконец, третья, самая важная граница, которую в большинстве случаев вы также не обнаружите в спектаклях Григория Козлова: где заканчивается актер, сценограф, художник по свету или костюмам и начинается режиссер? В некоторых ранних спектаклях — в «Дневнике провинциала в Петербурге» с А. Девотченко, в «Р. S.», в упомянутом уже «Лесе» или, к примеру, в «Днях Турбиных» или «Тихом Доне» — присутствие режиссера было более заметно, было выражено более явно: в ритме, в чередовании парных сцен с массовыми. Но позже, с годами, присутствие режиссера как-то уменьшалось, скрывалось, таяло, пока вообще не стало невидимым. Помнится, когда-то, после «Моления о чаше» (часто и в последующие годы), некоторые простодушные зрители, а порой и театральные люди, вовсе не простодушные, спрашивали: а где здесь режиссер? Есть два прекрасных актера, текст с хорошо прописанными ролями, зачем здесь нужен режиссер, что он здесь сделал?.. Эта наивность, граничащая с невежеством, равносильна тому, как после симфонического концерта, потрясающего звучания Чайковского или Малера, спросить: а что здесь делал дирижер? Ведь музыканты все сыграли сами, по нотам, каждый на своем инструменте!

Григорий Козлов на репетиции «Варшавской мелодии».

Фото — Владимир Луповской.

Двумя актерскими победами значение давнего «Моления о чаше» не исчерпывалось, в равной степени это относилось и к режиссеру, тактично замершему в тени. В «Молении» режиссер был виден в создании атмосферы трех разных часов (трех актов) жизни одной супружеской пары, когда созданный во всех подробностях мир других сам говорит за себя в паузах, в бессловесном действии, даже в тишине молчания… Оказывается, что все хорошие спектакли (как и семьи, если верить товарищу Толстому) похожи друг на друга. В случае Козлова — абсолютно похожи! Все вовремя, всегда точен адрес любого жеста, точно прослежено рождение любого чувства, его путь и оформление в слове, само соотношение слова и чувства, постоянно меняющееся… Все у режиссера всегда проработано «вручную» и дарит просто физическую радость!

Смотря каждый год новые и новые спектакли Козлова в «Мастерской», начинаешь понимать, что в том, как причесана (или не причесана) актриса, какого цвета у нее платье, с белым воротничком или без, носит актер пиджак или свитер, говорит громко, тихо или что-то произносит шепотом, как быстро он пересекает сцену, сколько секунд длится пауза, — насколько во всем этом присутствует режиссер. Его следы можно найти в каждой секунде и каждом квадратном метре, дециметре, сантиметре сценического пространства.

Именно на уничтожении, размывании этих трех границ — сцена и зрительный зал, актер и его персонаж, режиссер и создаваемый им на подмостках сценический мир — основывается «театр Козлова». Этим он отличается от многих собратьев по профессии. Особенно — от следующих поколений. Случилось ли это интуитивно, «на ощупь», или умышленно — это вопрос! (До сих пор жалею, что когда-то в ТЮЗе не ходил к Козлову на репетиции, что не преодолевал расстояние в пять метров от своего кабинета до одного репзала и восемь метров до другого…)

Режиссеров, выбравших подобный путь, единицы… Как ориентиры на этом пути, в дымке прошлого и близкого настоящего, словно полосатые черно-белые столбы на губернской дороге или дорожные указатели на федеральной трассе, «маячат» фигуры Петра Фоменко, Анатолия Васильева, Сергея Женовача, многие дипломные спектакли выпускных курсов Олега Кудряшова…

Фото — Владимир Луповской.

Исчезновение этих трех границ, этот итог — вполне достаточно для первых 70 лет!

Р. S. Мы с Григорием Михайловичем проработали много лет в ТЮЗе: я — завлит, Гриша — штатный режиссер, а в 2002–2007 годах художественный руководитель! Никаких споров, ссор, даже голос никогда никем не повышался. В нашем тандеме мы обходились почти без слов, обменивались лишь короткими репликами:

— Гриша, позовем Дитятковского?

— Конечно, да!

— Гриша, у Рыбкина хорошая идея с Хармсом?

— Олежик — хороший! Я — за!

— Гриша, как ты смотришь на Мишу Бычкова? Позовем?

— Звони, пусть приезжает!

Сегодня, спустя годы, этот период мне кажется кусочком исчезнувшего рая.

Комментарии (0)