«Ромео и Джульетта во мгле».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Автор сценической композиции и режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский.

Дебютный спектакль Молодой студии Льва Додина поставлен со студентами 4 курса его мастерской. Кажется, уже одно это обстоятельство должно заставить рассматривать «Ромео и Джульетту во мгле» как учебную работу — то есть, в контексте поставленных перед студентами задач. Однако спектакль позиционируется как часть репертуара МДТ — соответственно, учебные задачи, неизвестные зрителю, вероятно, не являются здесь неотъемлемым обстоятельством.

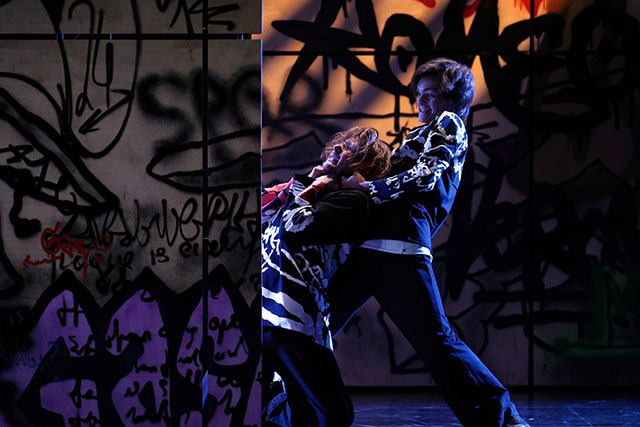

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Вывод: «Ромео и Джульетту во мгле» можно рассматривать как самостоятельное произведение. Ведь действительно можно и не знать, что спектакль вырос из многочасового студенческого экзамена. Да и логика использования этюдного метода, который тут налицо, в общем, и так ясна: нужно представить крупным планом если не всех, то многих участников курса. Во всяком случае, так это воспринимается.

Место действия в спектакле условно. На сцене установлена мобильная конструкция — стена с двумя углублениями в форме арок, густо изрисованная граффити-надписями в духе «Ромео + Джульетта» и вокруг темы (художник Александр Боровский, граффити Никиты Касьяненко). Как будто бы изрисованы граффити и костюмы всех участников — одинаковые толстовки-юбки-брюки, которые актеры переодевают, впрочем, раза четыре.

Сценическая композиция, автором которой выступил Додин, предполагает монтаж целого ряда историй о трагической любви, которая родилась вопреки обстоятельствам. Есть шекспировская трагедия, которая идет пунктиром через весь спектакль — выбрано несколько ключевых сцен, — а попутно «подверстываются» параллельные сюжеты. Соседство фамилий впечатляет: воспроизводятся фрагменты из произведений Солженицына, Астафьева, Абрахамса, Отченашека и Шафак. Первые две фамилии задают вполне понятную интерпретацию «мглы»: в данном случае это мгла глобального исторического времени, в которое не повезло родиться и жить героям. В эту же категорию можно отнести и работу с текстом Яна Отченашека («Ромео, Джульетта и тьма»): речь идет о любви еврейки и чеха в Чехии эпохи немецкого протектората. Между тем, герои из произведений Питера Абрахамса («Тропою грома») и Элиф Шафак («Остров пропавших деревьев») привносят противоречие другого рода — связанное с дискриминацией по признаку расы и религии, которая тянется десятилетиями или даже веками.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Все эти истории по отдельности исключительно трагичны. Мотивация рассмотреть их вкупе понятна, и она самого что ни на есть гуманистического свойства: показать, что между героями из ЮАР, Турции, Чехии и СССР, между героями родом из позднего Возрождения и 1970-х различий не так много. Спору нет, о таких вещах нужно напоминать и делать это почаще.

Но форма, которая избрана в премьере, сходу задает не только широчайшее географическое и временное разнообразие, но и целый ряд существенных затруднений. Во-первых, все же нельзя не признать, что контекст турецкого вторжения на Кипр в 1974 году (который напрямую касается героев Элиф Шафак — грека Костаса и турчанки Дефне, христианина и мусульманки) — не такой очевидный в России культурно-исторический паттерн, как геноцид евреев при Гитлере. Можно ли вынести все контекстуальные обстоятельства за скобки и рассказать только человеческую историю, только суть? Конечно, можно, и такие примеры есть. Другой вопрос, что в конкретном случае сам материал к такого рода глобальным обобщениям не располагает.

Короче, что у Отченашека, что у Шафак контексты очень важны — без них ничего не понятно. Если тезисом спектакля было условное «любовь всегда одинакова», то доказать его не получилось. Получилась, скорее, крайне убедительная иллюстрация идеи классика: все несчастные семьи несчастны по-своему. Нужно только заменить «семьи» на «люди» (или, скажем, «любящие»). Потому что ничего общего на самом деле нет: несчастье «лагерной шалашовки» и ее возлюбленного в этом самом лагере (сцена по пьесе Солженицына «Олень и шалашовка») — это одно; несчастье мулата и его белой возлюбленной в ЮАР эпохи апартеида (Абрахамс) — совершенно другое.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В результате додинские студенты вынуждены учитывать эти самые обстоятельства — и не иметь никакой возможности их сыграть. Во-первых, потому что элементарно нет времени (продолжительность спектакля на шесть авторов и 21 актера — полтора часа). Во-вторых, потому что в помощь им даны декорации и костюмы универсально-игрового характера, да и пунктир «массовых» сцен (танцевальных, но и не только) как раз таки призван все различия стирать, а не обнаруживать. В результате вместо внятного психологического развития (которое тут точно подразумевалось) в большинстве сцен игра довольно рваная.

Так, например, Денис Ищенко в сцене по «Тропе грома» Абрахамса играет своего героя, мулата Ленни Сварца, средствами вполне характерными: широко раскрытые глаза, немного странная, не совсем человеческая как будто бы выправка, даже поворот головы. Кажется, что на уровне техники актер стремится скорее передать специфическую пластику человека другой расы (которая, и правда, пожалуй, отличается от пластики белого человека, но все же не настолько сильно, чтобы делать на этом акцент; впрочем, это вопрос вкуса), чем какую бы то ни было индивидуальность. На уровне психологического же наполнения Сварц скорее удивлен тому, что с ним происходит (его возлюбленная Сари Вильер предлагает план побега, это опасно, неизвестно, получится ли у них хоть что-то), чем хоть сколько-нибудь влюблен — его выдает интонация прежде всего. Думается, что эти детали вполне показательны.

Еще больше усложняет актерам задачу жесткий режиссерский рисунок — что, конечно, абсолютно закономерно для спектакля Додина, и в какой-то мере его студентам такой способ работы должен быть знаком.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Так, все жесты и движения Алины Кудас (Эстер) и Михаила Тараторкина (Павел) в сцене по «Ромео, Джульетте и тьме» Отченашека выверены вплоть до поворота головы. Пластически сцена начинается очень четко: общий танец (одна из «массовых» сцен) прерывается грохотом — это высыпались на пол вещи из чемодана Эстер, которая незаметно появилась за спинами танцующих. Все неожиданно затихает, героиня торопливо собирает свой нехитрый скарб. Когда она поднимается, становится видно желтую звезду на пальто и покрасневшее от слез лицо. По правде говоря, даже одна эта бумажная желтая звезда вызывает недоумение: ведь до сих пор ни декорация, ни костюмы ничего буквально собой не изображали. Заданные с самого начала спектакля правила игры таким образом как будто бы оказываются нарушены, и это сбивает с толку. Но дело даже не в этом.

Кудас с самого начала сцены пребывает в состоянии на грани истерики: актриса форсирует интонацию, ее голос дрожит. Хотя ужас эпизода заключается как раз в том, что Эстер рассказывает случайно встреченному в парке чеху Павлу о желтой звезде, родителях в лагере и о том, как ее выгнали из школы, почти как о будничных обстоятельствах своей жизни. Павел при этом ее ненормального состояния совершенно не замечает. В результате не то что любви, но даже и просто контакта между героями не возникает. И поэтому во втором эпизоде, посвященном Эстер и Павлу, — когда перед нами уже — по сюжету — два человека, которые очень любят друг друга и вот-вот расстанутся навсегда (потому что Эстер решит пожертвовать собой), — никакого развития не возникает.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Когда место действия перемещается в Россию, это происходит так же неожиданно, как перемещение между Чехией и ЮАР. Однако два эпизода по Солженицыну — по «В круге первом» и «Оленю и шалашовке» — помещены один за другим, и уже только из-за этого весь фрагмент спектакля в целом кажется более цельным.

Декорация на этих сценах перемещается к авансцене и образует собой сначала сплошную стену, а затем — стену с двумя высокими окнами. На полу у стены собрались жены осужденных по политическим статьям, которые, каждая по-своему, пытаются справиться с навалившимся на них горем (это из «В круге первом»). Притом что драматургия происходящего здесь-то как раз отлично ясна, и монолог-отповедь, который героиня Валерии Юшко произносит в ответ на робкое «а ведь женам декабристов тоже было тяжело…», звучит вполне убедительно, все же видеть Джульетт в этих героинях как-то не выходит. Те ли это обстоятельства и те ли герои, в которых могло остаться хоть что-то от любви — от того сокрушительного чувства, которое описано у Шекспира? Можно ли вообще умереть от любви в людоедские времена? Вопрос. И спектакль на него не отвечает. А это стоило бы многого, по правде говоря.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Пожалуй, наиболее выстроенная и логичная сцена в спектакле — по «Оленю и шалашовке». Люба (Анастасия Бубновская) и Нержин (Тимофей Клявер) помещены в два условных «окна», из которых они буквально физически не могут дотянуться друг до друга и взяться за руки. Сцена, к слову, как-то плавно вытекает из предыдущей — через «Руки» Шульженко, которые исполняет Люба (по сюжету — в лагере): актриса именно в этот момент взбирается на второй этаж «окна» и берет в руки микрофон, превращаясь из жены очередного осужденного в узницу лагеря. Пусть в игре Бубновской и есть некоторая торопливость, все же — по каким-то неизвестным причинам, и это здорово — не возникает когнитивного диссонанса, когда юная красивая актриса с горечью, но без всякого пафоса говорит Нержину, что она «лагерная шалашовка» (то есть, по сути, занимается проституцией в обмен на еду или облегчение условий существования в лагере), и незачем ему иметь с ней дело. Тянущийся к ней из соседнего окна Нержин, и правда, скорее напоминает Ромео, чем узника лагеря, — причем то ли Ромео из экранизации 1996 года (с Ди Каприо), то ли и вовсе героя «Вестсайдской истории».

«Вестсайдская история» тут, к слову, и правда, отзывается нередко. Или так кажется из-за обилия и характера танцевальных сцен, каждая из которых — и это безусловно большое достоинство спектакля — и поставлена оригинально, и выполнена технично, при этом — на кураже, который подделать трудно.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Собственно, именно этот запал — самое настоящее, что есть в спектакле. И тут, опять-таки, как-то не примиряются противоречащие друг другу факты: с одной стороны, чтобы так по-голливудски круто, с драйвом танцевать, этот запал нужен — и все участники им наделены. С другой стороны, тут же, в одном шаге, есть сложные драматические сцены, которые требуют совсем другого состояния. Во всяком случае, чтобы броситься стремглав из одного в другое — и не удариться о стену, — явно нужны другие обстоятельства.

Я бы согласилась с аргументами автора по поводу некой неконкретности эмоций и ситуаций, если бы спектакль не существовал по закону внебытового, не психологического, поэтического спектакля, в котором — проблемно и структурно — даны разные варианты/схемы невозможности любви в мире антагонизма, вражды, войны. Войны семейно-клановой, государственной, расовой, религиозной, в мире несвободы от режима, от уродливого мироустройства.

Да, у меня возникало желание посмотреть актеров-дебютантов с классной выучкой «кремлевских курсантов» в следующем спектакле на каком-то очень конкретном, жизненном и даже бытовом материале, чтобы — «соль и боль этой земли», чтобы заметный сейчас «выученный драматизм» и форсаж эмоций уступил место невыученной тихой подлинности сегодняшних, близких переживаний, — но этот спектакль построен по другим законам, совсем по другим… А завтра — будет завтра.

И страшно интересно наблюдать, как в «Ромео и Джульетту» входят тени «Клаустрофобии» — но без физиологии, духовые «Старика» — но без трагедийного пафоса. Почему-то стилистически спектакль больше всего напоминает тот ТЮЗ, из которого вышел Додин, чудится его возвращение к своему театральному началу, еще без монохрома. Слышала, что следующим спектаклем студии станут «Свои люди — сочтемся», — значит, действительно, вектор — туда.

Сейчас очень многие режиссеры возвращаются к названиям своей молодости. Знак времени.

Спектакль этот воспринят коллегами по-разному. Я приняла его — как парад Школы со всеми ее родовыми принципами. Курс показался мне женским, пророчу несколько звездных имен (надо учить), но вполне могу ошибиться и в именах. и в гендерной характеристике)))

Маячили за их спинами курсы «братьев и сестер», «звезд», «старика» и Гроссмана… Много общего, много различного. Я смотрела не столько конкретный спектакль (ну, спектакль…), сколько некую «жизнь и судьбу» додинской школы, которую наблюдаю несколько десятилетий. Внутренние сюжеты спектакля не связаны для меня с конкретным воплощением перечисленных писателей. Но думаю, что правильно текст об этом спектакле принадлежит молодому автору, не обремененному тяготами воспоминаний о студенческих «Братьях», «Звездах» и далее по списку…

Начну с того, что спектакль меня взорвал изнутри, я вышла из зала на дрожащих ногах, в сильнейшем эмоциональном потрясении, которого совершенно не ожидала, прочитав очень серьезную, убедительно аргументированную статью Алины Арканниковой. Что же случилось? Не знаю, смогу ли объяснить, потому что у меня не аргументы, а развороченная болью душа, извините за пафос. Но, впрочем, еще и эстетический восторг от того, как сделано. Лаконичность и совершенство формы. И ясный, как белый день, месседж. Который и разрывает изнутри…

Конечно, мы с Алиной видели разные спектакли, и за три недели, прошедшие с премьеры, после нескольких показов на публике юные артисты могли успеть «распределиться», «выграться» и т.д. Во всяком случае, никакой «истерики» и форсажа я не увидела, мера соблюдена (у меня хороший нюх на эту специфическую «истерику», которую наблюдала в прежние, уже давние, годы на этой же сцене, я бы ее почуяла и узнала, что называется, «с двух нот»). Да, есть очень сильная взволнованность, высокое напряжение (может, это «выученный драматизм», интересное выражение Марины Юрьевны!). Но точно не нагнетаемая искусственно взбудораженность.

Согласна, что студенты не успевают сыграть сложные обстоятельства разных произведений, включенных в композицию. Но они и не пытаются! Играют они совсем другие обстоятельства, заданные исходным текстом Шекспира. Это очень обобщенные и очень мощные обстоятельства: любовь и смерть. Мы все знаем, про что «Ромео и Джульетта»: они влюбились друг в друга, а враждебный этой любви мир их убил. Всё. Остальные подробности (эпоха, страна, природа этой враждебности – не важны, всё именно так, это только вариации). Мне кажется, спектакль, репетировавшийся долго, в конце концов, довел все эти вариации до умопомрачительной краткости, сконцентрировал до формулы. Додин добился от студентов насыщенной – и одновременно такой хрустальной, звенящей – игры, видимо, месяцами репетиций, когда подробности выпаривались, уходили, оставались кристаллы соли.

Стены и костюмы расписаны граффити, и сам стиль игры – это тоже своеобразные граффити: в одном росчерке, в одном знаке собран смысл даже не слова, не фразы, а целой мысли.

Это иероглифический способ выражения, так я вижу.

Что от Шекспира? Невероятный, головокружительный темп. Они «падают в любовь» (перевод дословный), она их поражает внезапно, полностью и навсегда. Какие психологические мотивировки?.. Не тот тип театра. Три раза тремя парами артистов проигранная сцена первого поцелуя Ромео и Джульетты – завязка: дети, играя и шаля, весело и бесповоротно соединяются в любви, которая есть жизнь. А противостоит им – смерть, окружающая их тьма («Ромео, Джульетта и ТЬМА» (Я. Отченашек), эту тьму можно называть разными именами, войной, Холокостом, репрессиями, межрасовой ненавистью, но тьма и есть тьма).

Все ключи у Шекспира, и уже в первой фразе всё сказано: мир не желает «унять кровопролитье». Человекоубийство равно Тьма.

И умирают Ромео и Джульетта в «людоедские времена» не от любви. Они умирают – от людоедов и людоедства…

Еще от Шекспира – высокий строй чувств. Любовь объясняется поэтически, метафоры – ее язык, и чувство это космически громадно, всепоглощающе, не имеет никакого отношения к обыденности. Вот эту космическую силу любви, ее ослепляющее излучение удалось каким-то образом транслировать сквозь все тексты, поэтому и не нужно здесь играть какое-то постепенное развитие, какие-то нюансы отношений. Встреча, смертельная опасность («мои родные тебя убьют»), брачная ночь, полная нежности, потом разлука навсегда. Про каждую пару мы точно знаем: они расстанутся, и смерть придет за ними. Эту трагическую обреченность любви играют все, каждая из пар. Тут нет места надежде – для зрителей, хотя герои отчаянно стремятся выжить, говорят о том, что смогут преодолеть вражду мира, вырваться из петли. В этом – живой драматизм, потому что прекрасная молодость не желает умирать, не покоряется тьме, борется с ней.

Замечательно красивые, ловкие, гибкие, очаровательные молодые тела двигаются в танцах, в акробатических трюках, поддержках, бросках, кульбитах, и эта витальность – противостоит всему, что подразумевается под Тьмой. Бешеный рок-н-ролл в начале, сложные танцы с национальными элементами позже, вообще вся пластическая партитура – это очень выразительный монолог без слов. И музыкальная композиция, свободно соединяющая такие разные мотивы, из разных эпох, меня поразила. Как же точно и не банально надо мыслить музыкой, чтобы сделать реквиемом романс «На заре ты ее не буди» – музыкальная фраза щемяще, мучительно, трагично обрывается на полуслове, на недопетой, подстреленной ноте. Все Ромео оказываются там, за стеной, и там их пение убивается тьмой…

Тут я сама обрываю свое речь: видимо, надо браться за большую статью.

Отплёвываюсь до сих пор. Пришли на запланированную «Чайку», традиционно в первый ряд, но возник форс-мажор со стороны театра, предложили замену в виде этого борща во мгле. На кассе стояла очередь умных людей сдавать билеты, которые, видимо, прочитали вести о премьере.

Итак, сюжета нет, сразу становится неприятно от слишком громкого бесформенного начала, юнцы носятся в архаичных танцах, а вступления нет, вроде пришёл в МДТ, а не в экспериментальный театр имени чьих-то невнятных фантазий. Дальше больше,- жертвы холокоста, апартеида и страдальцы мирового масштаба в виде каких-то юношеских пар предстают по очереди, всё это сдобрено ромеоджюльетовщиной, скаканиямипо сцене. Запахло европейской повесткой и ценностями, вообще появляется ощущение, что это какой-то сюр, что я тут делаю, зашёл не в ту дверь, это не МДТ, или мэтр Додин заболел? Далее поднимают шикарную тему сталинских лагерей, 58 статьи, и возникает мысль, что если б только об этом юношескими устами и душой, да почитав Петкевич, Гинзбург, Варламова и Туманова, то вышло бы неплохо , но всё опять спортили. Подняли тему военной юношеской любви и опошлили, субтильные юнцы оголились по пояс и имитировали полевую любовь с девочками, накрывшись синхронно шинелями, чуть не блеванул. Так об этом нельзя, это трагедия, а не цирк. При этом юнцы стараются так, что постоянно переигрывают, они не виноваты, что чей-то мозг выдал такой сюжет. Ждал окончания, уставившись в пол. Худший суп, месье повар, который вы могли подать.

Я хочу присоединиться к двум позитивным комментариям. Мне очень понравился спектакль, глубокий, эмоциональный, яркий. Много молодой энергетики! Ни минуты не пришлось скучать или думать о чём-то постороннем. Постановка потрясающая! И молодость, и трагизм, и глубина, пронизавшая время сквозь века — всё есть! И связь с современностью тоже есть! Ребята играют великолепно! Столько всего умеют: актёрское мастерство, акробатика, танцы, музыкальная составляющая восхитительная! Действительно выходишь из зала в душевном и эмоциональном потрясении, в хорошем смысле. Ещё долго хочется молчать и обдумывать увиденное. Я полагаю, для зрителя это важно: послевкусие, впечатление, воспоминания. Браво!?