О режиссерско-драматургической лаборатории «О этот новый дивный мир!» в Театре на Васильевском

В Театре на Васильевском, в рамках Пятого театрального фестиваля LOFT прошла лаборатория, на которой были показаны шесть эскизов по романам-антиутопиям. Конечно, подготовка лаборатории по такой теме требовала ответственности и отваги. Шутка ли — показать на сцене антиутопии, написанные в двадцатом веке, от Уэллса до Уэльбека. Руководитель лаборатории Алексей Исаев отбирал романы. На первом этапе молодым драматургам были заказаны пьесы по ним. В декабре прошлого года прошли «Антиутопические читки» по этим пьесам. Ну а потом драматурги их дорабатывали вместе с режиссерами, участниками лаборатории.

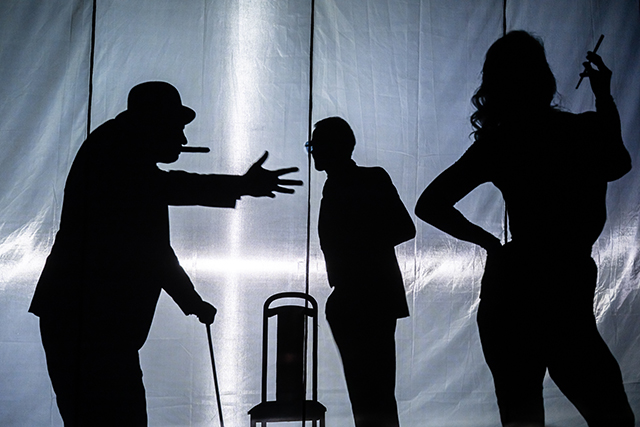

Сцена из эскиза «Александр».

Фото — Владимир Постнов.

Даша Че — выпускница «Школы русской драмы» и магистратуры РГИСИ (курс Н. Скороход) стала автором пьесы «Paper man» по роману Гильермо Саккоманно «Человек из офиса». Эскиз делал Ярослав Жевнеров, выпускник мастерской О. Кудряшова. Драматург Катя Свердлова, выпускница театроведческого факультета РГИСИ и магистерской программы «Проектирование спектакля» при Новой сцене Александринского театра, написала пьесу «Александр» по мотивам романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Эскиз поставил главный режиссер Казанского театра юного зрителя Радион Букаев. Алексей Исаев, театральный критик, драматург, сценарист, написал пьесу «Во власти желания» по мотивам романа Мишеля Уэльбека «Возможность острова», а эскиз поставил Артем Юдин, студент РГИСИ (мастерская А. Богуславской). Антиутопический триллер с музыкальными номерами по роману Джеймса Балларда «Высотка» написал Саша Болдырихин, выпускник СПБГИКиТ и магистерской программы РГИСИ; поставил эскиз Тимур Кулов. Мила Романова, выпускница магистратуры РГИСИ (мастерская Н. Скороход), написала пьесу по роману Владимира Набокова «Приглашение на казнь»; поставила эскиз Арина Гулимова, выпускница РГИСИ (мастерская Г. Козлова). Пьесу по роману Курта Воннегута «Механическое пианино» написала Оля Потапова, выпускница РГИСИ (мастерская Н. Скороход); поставил эскиз Роман Муромцев, выпускник РГИСИ (мастерская А. Праудина).

Сцена из эскиза «Александр».

Фото — Владимир Постнов.

Чтобы хоть чуть-чуть разобраться в том, что такое антиутопия, напомним: вначале все-таки появилась утопия, и история этого жанра намного длиннее, чем у его антипода. От «Государства» Платона, который навсегда задал жанру высокую планку философских размышлений, до «Утопии» Томаса Мора, который и подарил название самому жанру. Романов-утопий от эпохи Ренессанса до XX века написано много. От «Города Солнца» Томмазо Кампанеллы до «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. И все они имеют общие черты. Они рисуют прекрасное место будущего счастья для всех. Это может быть город, страна, остров, даже планета, где все устроено справедливо: у власти находятся лучшие представители человеческой (или нечеловеческой) расы, все здоровы, умны, равны. «От каждого по способностям, каждому по потребностям», как было обещано в одной из таких будущих утопий в 1961 году. По самым «строгим научным подсчетам», коммунистическое общество в основном должно было быть построено через двадцать лет после доклада Н. Г. Хрущева. Но как-то постепенно все отодвинулось до бесконечности. И к 1981 году настала совсем другая пора. Началась антиутопия.

Сцена из эскиза «Paper man».

Фото — Владимир Постнов.

А ведь само слово «утопия» в переводе с древнегреческого — это «благое место». Антиутопия же возникла как жанр, полярный этой прекрасной картине будущего. Оно означало — «какотопия», или «плохое место». Но звучит, согласитесь, не очень красиво. Кто ввел в обиход более благозвучный термин, определить трудно. Показания разнятся. То ли философ Джереми Бентам, то ли Стюарт Милль, а вот определение жанру дали Гленн Негли и Макс Патрик в книге «В поисках утопии». И возник этот жанр поначалу как одно из направлений научной фантастики. Но довольно быстро он превратился в социальную фантастику. И у произведений этого жанра тоже много общих черт. Главное противопоставление: утопия рисует идеальное государство будущего, стремясь донести до общества свою прекрасную картину мира. Утопия исходит из веры в человека как высшее существо, в его разум, ответственность перед будущим. Это оптимизм, близкий эпохе Просвещения: «Человек — мера всех вещей».

Сцена из эскиза «Paper man».

Фото — Владимир Постнов.

Антиутопия как раз исходит из обратного: идеального государства быть не может, потому что человек порочен, жаден, безответственен. И отсюда — антиутопические романы исследуют мир либо после огромной войны, либо после апокалипсиса, либо после техногенной катастрофы. То есть мир, в котором права человека ограничены, государство выступает как аппарат подавления, наука играет огромную роль, но последствия открытий разрушительны для природы человека.

Читать утопии приятно, поскольку они о счастье. Но бесполезно, поскольку они ни о чем не предупреждают, а в обещания современный человек уже не верит. Читать антиутопии неприятно, они пессимистичны (хотя на мой взгляд, как раз оптимизм в них присутствует: они предупреждают, что будет хуже). Но полезно: они исследуют современный мир и показывают, куда идти точно не надо. Утопические мечты обаятельны, но нереальны — и поэтому раздражают. Антиутопические пророчества неприятны, но реальны — и поэтому тоже раздражают. Следует согласиться с тем, что ставить на сцене утопии невозможно: театру нужен конфликт, действие, про счастье театр говорить не очень умеет. То есть театру антиутопия ближе: там всегда присутствует герой, который выламывается из большинства, и конфликт такой, что Шекспир отдыхает! Там на кону — быть или не быть человечеству, а не то что отдельному Гамлету. Вот за эти задачи и взялись режиссеры вместе с артистами на лаборатории по антиутопиям XX века.

Сцена из эскиза «Во власти желания».

Фото — Владимир Постнов.

В первом эскизе по «Заводному апельсину» Бёрджесса пьеса «Александр» была перенесена драматургом Катей Свердловой из западного мира в российскую действительность. Все герои носят русские имена, а в тайный язык, на котором объяснялись в юности подростки, явно привнесены элементы китайского. Радион Букаев успел срепетировать только отрывок из пьесы, потому что все артисты оказались заняты в премьере, прошедшей днем раньше, и приезжали на репетиции только к ночи. И это, конечно, негуманно и неправильно. Но Букаев режиссер опытный, и общий рисунок в отрывке угадывается. Это мир тотального насилия и безумной юношеской агрессии, которая ничем кроме разгула гормонов не мотивирована и направлена в основном на старшее поколение, живущее в постоянном страхе. Главный герой Александр (Иван Конкин), прошедший насильственное лечение, сумел сыграть одурманенное «молоком» состояние, при котором он и его дружки совершают чудовищные преступления, и сумел показать просто «шелкового» юношу, который «вылечен» навсегда. К сожалению, мы не увидели ту часть, которая и является главной проблемой этого романа: какой ценой воспитывается этот «новый человек», потерявший способность любить. Зрители на обсуждении говорили о том, что вообще-то это уже не антиутопия, а реальность.

Сцена из эскиза «Во власти желания».

Фото — Владимир Постнов.

«Человек из офиса» Гильермо Саккоманно не просто антиутопия. Это роман о так называемом офисном планктоне, это сегодняшний взгляд аргентинского писателя на вечную в мировой литературе тему «маленького человека». В нем, например, очень много отсылок к Достоевскому. И написать пьесу или инсценировку по роману, где все действие представляет собой поток сознания главного героя, переданный от третьего лица, задача очень сложная. Герой романа действительно близок к «человеку из подполья» Достоевского, в нем, по сути, не один человек, сейчас это можно было бы назвать биполярным расстройством личности, но дело, конечно, не в диагнозе. К сожалению этот мучительный внутренний монолог героя не передан в эскизе. Но сам эскиз получился очень атмосферным и представляет собой именно театральный текст. И многое, намеченное в пьесе, удалось вытащить средствами театра. Артистам удалось сыграть тотальный страх, взаимное недоверие, фоном для которых является военный переворот, уничтоживший мирную жизнь и породивший единственное желание — выжить, потому что потеря работы здесь равна смерти. Очень остроумно и сдержанно придуманы и сыграны любовные сцены героя, бумажного человека (Булат Шамсутдинов), и Секретарши (Екатерина Зорина). В эскизе есть и моменты юмора. Например, образ жены, которая в исполнении Анны Захаровой оказалась не чудовищным монстром, как в романе и в пьесе, а вполне миловидной, смертельно уставшей от жизни женщиной. К сожалению, многое в эскизе было сокращено, прием был найден, но не совсем понятно общее послание режиссера.

Сцена из эскиза «Высотка».

Фото — Владимир Постнов.

Совсем уж сложная задача была у Алексея Исаева, автора пьесы «Во власти желания» по мотивам романа Уэльбека «Возможность острова». Казалось, просто невозможно перевести этот роман на язык театра. Там многое завязано на визуальном взгляде на текст. И в пьесе это тоже чувствуется. В ней три реальности. Одна — это сегодняшняя жизнь и банальное старение героя, известного писателя Даниэля Первого, которому 49 лет, и его 47-летней жены Изабель, их нарастающее равнодушие друг к другу, их вялые интеллектуальные споры, тоскливый развод. Вторая реальность — жизнь клонированного потомка Даниэля в 24-м поколении, пытающегося разобраться в личности своего предка. И третья реальность — голос Даниэля 25, который вообще является искусственным интеллектом и бестелесен. Вот как соединить эти три реальности в театре, который всегда имеет дело с настоящим, в каком бы времени действие ни происходило? Дебютная работа Артема Юдина была попыткой соединить эти реальности в одном времени и одном пространстве.

Сцена из эскиза «Высотка».

Фото — Владимир Постнов.

Действие происходило на планшете сцены, которая была разделена диагональным занавесом, и зрители располагались по разные стороны этого экрана. Мы видели одну часть — реальную жизнь писателя (Андрей Горбачев), его жены (Елена Мартыненко), шоумена Паскаля Марена (Игорь Бессчастнов), пригласившего писателя на свое шоу, и прочих вполне живых героев не из нашей, но живой жизни. А по ту сторону происходило нечто другое — там клонированный потомок Даниэля пытался анализировать жизнь своего предка. Но мы, по эту сторону занавеса, не видели, что происходит там. А у нас действие иногда переходило на экран, потом возвращалось, а иногда вообще возникало на балконе. Вторая и третья части романа пока не переведены в пьесу. Все заканчивается первой частью. Конечно, пьеса имеет очень сложную структуру. А роман — еще более сложную. И насколько возможен перенос такого текста на сцену без потери важных смысловых составляющих — этот вопрос до конца не решен. Но попытка оказалась интересной, и хочется непременно заглянуть по ту сторону экрана и увидеть, что происходит там.

Пьесу по роману Д. Балларда «Высотка» написал Саша Болдырихин. Он выбрал жанр антиутопического триллера с музыкальными номерами. Из романа в пьесу перешло немногое. И конечно, невозможно было показать через жизнь в идеально выстроенной «высотке» весь путь человеческой цивилизации — от ее сегодняшних высот до падения на уровень первобытных дикарей, в которых превращаются обеспеченные жильцы.

Сцена из эскиза «Приглашение на казнь».

Фото — Владимир Постнов.

«Высотка» — это метафора человеческого общества, она резко делит людей на классы, между которыми немедленно начинается социальная ненависть. В эскизе Тимура Кулова удалось показать этот антагонизм через неожиданный театральный прием — театр теней. На экране возникали тени героев, которые вели диалоги о жизни на разных этажах. Возникали костюмированные вечеринки среди богатых верхних этажей, куда нечаянно забредали герои с низших; возникали романы среди героинь и героев из разных социальных страт, ссоры и драки. Фигуры представали то увеличенными, то уменьшенными, и это придало действию и иронию, и отстранение.

Иногда герои появлялись в живом плане. Но игровые взаимоотношения между живым планом и теневым театром найти в эскизе не удалось. Это были как бы два разных плана действия. В эскизе были удачные музыкальные номера. Например, когда жизнь в «высотке» дала первые трещины, вдруг возник какой-то странный гул, и жена одного из героев, Хелен (Светлана Щедрина), поняла, что опасность где-то рядом и надо идти к детям. Она появилась перед экраном и просто пела колыбельную, которая звучала загадочно и печально. И от ее голоса возникло ощущение непонятной тревоги. Или был отлично исполнен квартет четырех красивых актрис, героини которых уверены, что заслужили эту красивую жизнь. В общем, сам театральный прием был найден очень точно. А смыслы следовало бы еще поискать.

Сцена из эскиза «Приглашение на казнь».

Фото — Владимир Постнов.

«Приглашение на казнь» по роману Набокова на российских сценах все же иногда появляется, в отличие от других антиутопий. Мила Романова сделала очень удачную инсценировку, в которой ощущаются язык и стиль Набокова. Режиссер Арина Гулимова хорошо придумала пространство. В центре сцены клетка, в которой ждет казни Цинциннат, а вокруг него сцена все время наполняется самыми разными персонажами. И кто-то из них явно является ему в видениях, а кто-то наяву. Артист Никита Чеканов очень точно нащупал отчаянный ужас человека, ждущего казни и не желающего играть в игры со своими палачами. Образ Цинцинната раздвоен: на экране тот, который находится как бы «внутри себя», а на сцене он пытается вступать во взаимоотношения то с начальником тюрьмы (Владимир Постников), то с его дочкой Эммочкой (Маргарита Галич), то в его видениях вдруг возникает жена Марфинька (Елена Грушина). Режиссер верно почувствовала главный конфликт: состояние человека перед казнью и требования тюремщиков, адвоката, палача (Кирилл Тарасов) соблюдать правила игры: ведь они все делают по правилам, по закону. Что же он так неприлично ведет себя? На мой взгляд, здесь были самый точный режиссерский разбор и интересные актерские работы.

Сцена из эскиза «Механическое пианино».

Фото — Владимир Постнов.

Пьесу по роману Воннегута «Механическое пианино» написала Оля Потапова. Эскиз поставил Роман Муромцев. Честно говоря, если не знать романа и не читать пьесы, то мало что можно было понять из того шумного зрелища, которое было представлено на сцене. Этот роман просто классический образец антиутопии. После большой войны, которую выиграли «умные машины», весь мир перестал воевать. Машины все делают за людей. Кажется, чего еще желать? Но классовый антагонизм никуда не делся. И по одну сторону находятся конструкторы «умных машин», а по другую — все остальное человечество, которому оказалось незачем жить. В центре герой Пол Протеус, вдруг к середине жизни прозревший и отказавшийся от взглядов своего привилегированного класса.

Муромцев сочинил совершенно иной мир, отказавшись от всегдашнего трагического взгляда Воннегута, у которого один роман мрачнее другого. Он сочинил пародию на этот «дивный новый мир». Пародия получилась в жанре балагана. Не все смогли впрыгнуть в этот сложный жанр. Четверо артистов играли практически все роли. Играли самоотверженно, азартно, лихорадочно проговаривая километры текста. Персонаж жены Протеуса Аниты был превращен в змею и фурию, и отлично сыгран (Мария Грицюк). Она же смешно сыграла некую Наташу — пьяную жену пьяного бывшего рабочего. В эскизе было придумано множество смешных аттракционов. Не очень получилась важная линия (даже для балагана) путешествующего по Америке шаха Братпура, который комментирует все, что видит.

Сцена из эскиза «Механическое пианино».

Фото — Владимир Постнов.

Две главных метафоры, которые точно сработали, — это механическое пианино, на котором в самых невообразимых позах совершенно невозмутимо играл пианист (Владислав Федоров), и инсталляция «умной машины» под именем «Эпикак-14», которая была настоящим артефактом и которую было ужасно жаль, когда бунтовщики раздолбали ее. Действие, тем не менее, закончилось вполне в духе романа. Главный герой пустил себе пулю в лоб. Этот эскиз был абсолютно неожиданным, но точно завершающим лабораторию аккордом.

А главным ее итогом стало то, что романы, казавшиеся совершенно несценичными, поддались законам сцены. Потому что антиутопия — это всегда конфликт. Это всегда герой, который является одной из сил, и другая сила — весь мир. А это, конечно же, театральная территория. И надо продолжать захватывать ее.

Комментарии (0)