О V Мандельштамфесте в Воронеже

Воронеж в истории русской литературы связан с двумя великими именами ХХ века — Осипом Мандельштамом и Андреем Платоновым. Оба эти имени актуализировал для современного читателя и зрителя самый значительный деятель культуры современного Воронежа — Михаил Бычков. Создатель Камерного театра с тридцатилетней историей, воспитатель нескольких поколений актеров, он сделал свой город местом притяжения ценителей и знатоков театра со всей страны; он же прославил Воронеж как признанную точку на театральной карте мира. Два фестиваля — полномасштабный международный фестиваль всех искусств Платоновфест и фестиваль поэтического театра Мандельштамфест — сделали бы честь любой столице.

Михаил Бычков на открытии фестиваля.

Фото — Алексей Бычков.

В этом году, юбилейном для Камерного театра, пятый Мандельштамфест проходил в трагических условиях. Решением областного министерства культуры создатель Камерного театра смещен с должности художественного руководителя своего театра. Решение это абсурдностью своей и губительностью для культуры потрясло не только труппу театра и горожан, но и всю театральную Россию — воззвания к чиновникам подписаны были деятелями театра со всех концов страны.

До последнего момента было неизвестно, состоится ли фестиваль, проходящий раз в два года, и что из собранной программы удастся показать. Команда фестиваля не получила финансирования и на собственные средства театра поистине героически провела трехдневный марафон, вместивший одиннадцать событий и географию от Петербурга до Югры. Зрители собирались на лекции, чтения и спектакли на Большой и Малой сценах Камерного, в Театральном клубе в театре, а также на площадке нового независимого театрального проекта «Прогресс», созданного при участии неутомимого Михаила Бычкова в этом году. Все участники выражали хозяевам фестиваля солидарность и поддержку.

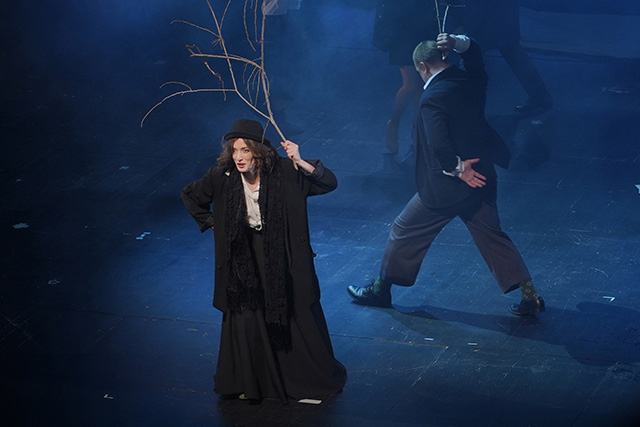

Сцена из чтецкой программы Константина Райкина.

Фото — Алексей Бычков.

Открывал фестиваль творческий вечер Константина Райкина. Мэтр предложил переполненному залу самостоятельно составленную чтецкую программу, принцип которой он условно определил как «пушкинская линия». Стихотворения Осипа Мандельштама сменились поэзией Давида Самойлова, а в финале прозвучала «Сказка о царе Салтане». Не хронология, не какой-либо иной сюжет диктовали выбор и последовательность произведений, а лишь любовь исполнителя к тому, что он читал.

Этот восторг и почти детское удивление перед поэтическим совершенством, выражаемые Райкиным непосредственно и бурно, действовали на зрителя безотказно заразительно. Особенно мастерски исполнены были стихи Мандельштама, словно по сиюминутному вдохновению извлекаемые Райкиным из памяти в нетерпеливом желании поделиться со слушателями излюбленным. Пушкинская же сказка была им словно оттанцована в стремительной звуковой чечетке, не давая зрителю опомниться в вихре стиха, ритма, жестикуляции и мимики.

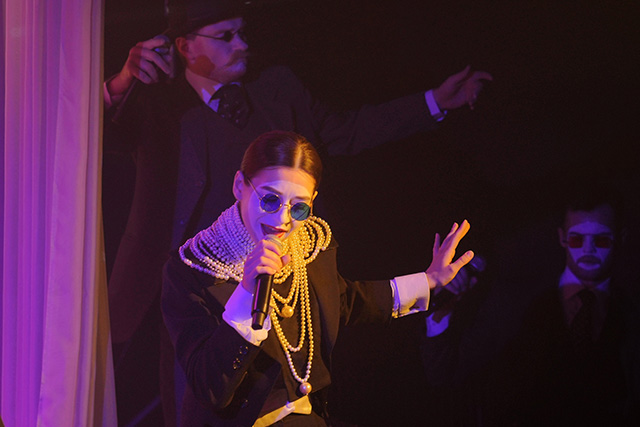

Сцена из спектакля «Кабаре Галич».

Фото — архив фестиваля.

Хозяева фестиваля показали недавнюю премьеру площадки «Прогресс» — моноспектакль Яны Кузиной по произведениям Александра Галича «Кабаре Галич». Это был диалог поколений: молодая актриса в сопровождении женского музыкального трио (за клавишами Юлия Яковлева, скрипка — Мария Александрова и виолончель — Елена Филатова) — словно открыла заново поэта и барда, чьи стихи и песни так много говорили старшему поколению в года глухие и оказались почти забыты после бурь нового времени. Два отделения спектакля — от частного к общему, от тонко выписанных отдельных судеб к беспощадному портрету времени и страны.

Песенки Галича о личных историях — чаще женских — Яна Кузина превращает в театральные миниатюры, набрасывая летучими штрихами исполненные лиризма, иронии и горечи эти бесконечно обаятельные портреты порядочных людей в страшных обстоятельствах. А второе отделение — прямая, наотмашь, не публицистика, а исповедь сына века, обличение и приговор времени. Какой диапазон у молодой актрисы — от кабаретного французского шика до яростного общественного пафоса и личной боли, от которых у зрителя мороз бежит за шиворот. И какая потеря для Камерного театра — после решения властей о снятии худрука Кузина в числе нескольких ведущих актрис ушла с родных подмостков. Спектакль «Кабаре Галич» выпущен на независимой площадке, и его уже видели в столицах; хочется пожелать и «Прогрессу», и постановке долгой жизни.

Сцена из спектакля «Наедине с собой».

Фото — Алексей Бычков.

Своеобразной рифмой к этому спектаклю стала работа петербургской актрисы Анны Геллер. Ее моноспектакль «Ольга. Запретный дневник» в режиссуре Ларисы Шуриновой сделан на документальной основе — по скрытым долгое время от публикации дневникам поэта Ольги Берггольц, голоса блокадного Ленинграда. Поэта, чья абсолютная вера в советские идеалы была поругана, а душа выпотрошена репрессиями, которые обрушились на нее саму, на близких и на страну. Правда документа потребовала минимальных сценических ухищрений, сдержанности и лаконизма в цветовом, мизансценическом, звуковом решении спектакля.

По маленькой и почти пустой клетке сцены металась одинокая душа, терзаемая на глазах зрителя, предъявляющая все раны и язвы, вопящая от боли. Особая чувствительность ко злу молодой женщины, чья оптика врожденно улавливала в первую очередь прекрасное, одновременная бескомпромиссность и бескожесть, стойкость и беззащитность — вот что играет Анна Геллер. Существование актрисы исполнено такого накала боли, что созерцание его становится почти нестерпимым. И в этом слепящем, как свет операционных ламп, накале видна вся анатомия распинаемой тоталитарным веком женской нежной души, такой талантливой, умной, любящей.

Оба спектакля сочетают силу художественного высказывания с гражданственностью. Темы свободы и тюрьмы, власти и страха, войны и одиночества делают эти спектакли важной и желанной для зрителей рефлексией о самих себе и эпохе, о судьбе страны, о личном выборе и ответственности за него.

Сцена из спектакля «Ольга. Запретный дневник».

Фото — Алексей Бычков.

Были на фестивале события, где доминировало слово — как на поэтическом вечере Аллы Горбуновой или пяти воронежских поэтов. А был спектакль, где звучащий стих — запись авторского чтения Иосифа Бродского — являлся лишь отправной точкой для хореографических построений: такова пластическая фантазия «Наедине с собой» авторства Анны Дельцовой и Александра Тронова в московском театре «Практика». Дуэт танцовщиков — двух Александров, Тронова и Алехина, — предлагал свободную ассоциативную интерпретацию не столько конкретных текстов, сколько темы поэтического творчества, диалога поэта со своим даром, с временем, с собственным «я».

Много движения, синтетически соединенного с музыкой, видеопроекцией, почти цирковыми репризами, показал сухумский Русский театр драмы в спектакле Марии Романовой «Радость вопреки всему». Театр обратился к личности и наследию Федерико Гарсиа Лорки — не только его стихам, но прозе, интервью и письмам, соткав историю художника, счастливого самим служением прекрасному — поэзии и театру, гармонической гениальной личности, трагически погубленной временем. То, как восемь красивых юношей и девушек на сцене темпераментно и детски-увлеченно играют в тексты Лорки, словно в сочиняемую на ходу игру, присваивая и обыгрывая черты его личности, его идеи и образы, вдруг приближает к нам, делает живой и горячей фигуру великого испанца.

Сцена из спектакля «Радость вопреки всему».

Фото — Алексей Бычков.

Завершал фестиваль другой октет — восемь актеров Няганского ТЮЗа «врезали» на камерной сцене рок на тему «Цеха поэтов». Спектакль Ивана Комарова с музыкой Яна Кузьмичева — буффонада и кабаре на тему поэтических объединений Серебряного века с непременным присутствием «нашего всего» в буйных кудрях и бачках и его неразлучной Арины, с лицом, черненым ваксой, словно в память об арапе, предке поэта. Крошечная сцена с круговым занавесом белого тюля, раздергиваемого нетерпеливо рвущимися к зрителю поэтами, — кабаре, условная «Бродячая собака». В этом есть точное наблюдение: тогдашние гении Серебряного века тоже были молоды, честолюбивы и рвались представить себя читателю и зрителю, сбросив Пушкина с корабля современности.

Но напрасно здесь искать подлинные образы и судьбы Гумилева и Мандельштама, Ахматовой и Цветаевой, Блока и Хлебникова. Речь от первого лица — обманчивый прием, ложная документальность, подменяющая собой автобиографические тексты, как маски и утрированный грим скрывают здесь актерские лица. Это совместное сочинение авторов спектакля и актеров, отражающее их представление о том или ином поэте. Мера условности, как и степень достоверности, отступает перед эмоциональной заряженностью, драйвом, с которыми молодая команда обращается с поэтическим словом. Лучшие русские стихи звучат у них так, что могли бы захватить энергией стадион, а не крошечную сцену.

Сцена из спектакля «Цехъ поэтов».

Фото — Алексей Бычков.

Выбор ли спектаклей в афишу фестиваля как заслуга организаторов, теплота ли приема как свойство отзывчивой и благодарной воронежской публики, каждый спектакль провожавшей овациями, — Мандельштамфест еще раз показал городу и миру, как велика и насущна жажда поэтического слова, как важны художественные поиски в сфере театра, работающего с лирикой разных авторов, эпох и стран. Хочется верить, что нынешний, пятый Мандельштамфест будет не последним.

Комментарии (0)