«Эхо Большого Детского фестиваля» в Калининградской драме

«Эхо Большого Детского фестиваля» — это специальная программа в рамках БДФ, созданная, чтобы проводить питчинги проектов и лаборатории, показывать готовые спектакли и эскизы. На этот раз «Эхо Большого Детского фестиваля» докатилось до Калининграда. Режиссеров для участия отбирала Наталья Сергиевская, а материал — сами режиссеры. Именно «эхо», потому что из трех эскизов с подростками или детьми напрямую был связан один — спектакль-игра Юлии Каландаришвили и художницы Евгении Платоновой по комиксу Аннет Херцог «Шторм в сердце / Сердце Шторма».

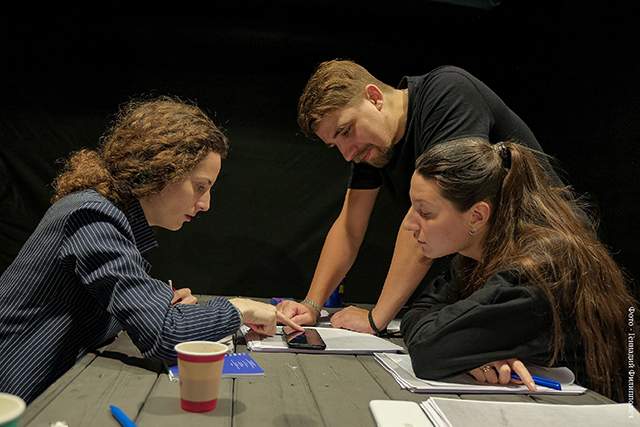

Подготовка эскиза «Шторм в сердце / Сердце Шторма».

Фото — Геннадий Филиппович.

Промежуточное положение в возрастных категориях для подростков и молодых взрослых занял эскиз Джуна Чоя и Павла Гаврилова «Последний гигант» — этнографическая история о завоевании и колонизаторстве. А пьеса Петера Хандке «Самообвинение» сделана режиссером Арсением Бехтеревым и композитором Антоном Колбиным на молодых взрослых. Эта пьеса, ритмизованный монолог-исповедь человека от рождения к финалу, традиционно считается взрослым текстом. Но кто сказал, что ребенку и подростку не нужны серьезные темы на вырост или с ними невозможен разговор на тему языковых штампов, формирующих личность.

Арсений Бехтерев, выпускник мастерской Андрея Могучего, вместе с композитором Антоном Колбиным разложили монолог Хандке на реплики разных артистов и создали звуковой ландшафт этого текста. Артисты извлекают звук из совершенно разных поверхностей, попавшихся под руку в театре — столбов-ограничителей, каких-то рам и железяк, фрамуг и небольших металлоконструкций. Другие артисты читают текст прямо в зал: «Я учил правила… Я стал способен… Мне полагалось… Какие законы я нарушил…» Текст разрастается от «чему я научился» до «что я должен был делать» и «что я хотел делать». Бунт растущего человека, узнающего законы мира, сопротивление и смирение. Актеры говорят то хором, то поодиночке, быстрые части сменяются медленными. Реплики, бросаемые в зал, становятся похожи на какую-то музыкальную фразу, достигающую кульминации и спадающую. И так до конца текста.

Агтон Колбин и Арсений Бехтерев.

Фото — Геннадий Филиппович.

За это время на сцену вынесли все, что можно было — бочки большие и маленькие, искусственные и настоящие деревья в кадках, ванну и мешки с песком, — развесили огромные ковры и поставили телевизор. За спинами актеров произошла целая жизнь и вырос буквально дом. И из всех этих предметов извлекают звуки, стучат и высыпают что-то из мешков, включают электроприборы и выключают.

Большую сцену полностью открыли, и мы увидели композитора Антона Колбина, сидящего за барабанной установкой в глубине и создающего ритм всего этого хорошо организованного хаоса. Шумы, стуки, бытовые и какие-то потусторонние звуки идеально легли на ритмизованный текст. Слово полностью дискредитировало себя, штампованные фразы, ограничивающие или регламентирующие жизнь, оказались мертвы. Живыми стали звуки, извлекаемые из неприспособленных для этого предметов. Режиссер с композитором создали контрастное поле «живого и мертвого» и позволили каждому из полюсов проявить себя. Победа, как кажется, осталась за звуком.

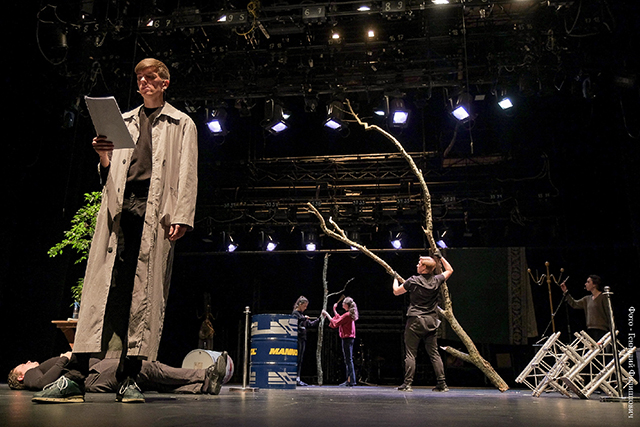

Сцена из эскиза «Самообвинение».

Фото — Геннадий Филиппович.

Эскиз «Последний гигант» сделан по книге Франсуа Пласа, еще не переведенной на русский язык. Режиссер и художник эскиза Джун Чой и режиссер Павел Гаврилов начинают действие с проблем света в офисе. Социальная сатира вскрывает беспомощность менеджеров среднего звена — неумение заменить лампы, открыть заклинившую дверь, найти воды, когда она закончилась в кулере. Появление доставщика воды обставлено как чудо, со звучащим религиозным хоралом и светящейся бутылкой воды. При таком раскладе неудивительно, что настоящее чудо — последний живой гигант — не воспринимается обитателями офиса как что-то из ряда вон выходящее. Другое дело — мертвый гигант: появление его головы вызывает переполох. Ее выносят на огромных носилках, и она поражает своим масштабом. Джун Чой, выпускник мастерской Руслана Кудашова при Большом театре кукол, умеет работать с предметным миром и создавать объекты.

Эскиз, как мне кажется, пытается показать, что настоящее чудо современный человек воспринимает как обыденность, а возможности, которые открывает для людей последний гигант, оказываются катастрофичны. Расчленив голову на части — вытащив язык, глаз, ухо, — менеджеры получили уникальные возможности все видеть, все слышать, говорить на всех языках, но это только сводит их с ума. Актерам есть где проявить свои способности и показать молниеносную трансформацию людей-футляров в диких и необузданных неандертальцев и животных.

Сцена из эскиза «Последний гигант».

Фото — Геннадий Филиппович.

Эскиз «Шторм в сердце / Сердце Шторма» Юлии Каландаришвили и художницы Евгении Платоновой сделан в виде игры, где подростки — единственные участники. Сама игра рассчитана на 10 человек, и ее цель — попытаться объяснить что-то про влюбленность и первую любовь, включая секс и особенности физиологии подросткового возраста. Притом что книга двухсторонняя, и одна и та же история рассматривается со стороны девочки Виолы, влюбленной в Шторма (фамилия такая), и со стороны Шторма, влюбленного в Виолу. Только они до середины книги о взаимности не догадываются и переживают все этапы надежды, отчаянья, разочарования, бессилия и снова надежды.

Два актера — Андрей Вареницын и Анастасия Землянская — делят участников игры на две группы, и каждая должна помочь своему персонажу по возможности счастливо добраться до первого свидания. Важный разговор о половом воспитании и сексе, начатый режиссером в такой игровой форме, возможно продолжить и дальше, снимая некий барьер, всегда возникающий при разговоре на тему секса. Актеры, чьи голоса звучат в записи дневников главных героев, не только модерируют игру, но и исполняют рэп, ведут своеобразный разговор, поясняя чувства героев, и в какой-то степени обыгрывают ситуацию, в которой оказались Шторм и Виола.

Сцена из эскиза «Шторм в сердце / Сердце Шторма».

Фото — Геннадий Филиппович.

Все три эскиза оказались самобытными, не вписывающимися в привычное представление о том, что надо детям и подросткам. Режиссеры ведут свой серьезный разговор для ребенка и подростка без скидок на возраст или на то, что «еще рано», они «не поймут», уже «давно проговорено». Надо сказать, что зрители активно обсуждали все работы, их заинтересованность в том, что делает театр, показалась какой-то фантастической. Они приходят со знанием современного театра и готовы на серьезном уровне обсуждать, «как сделано» и «про что». Это заслуга в том числе и нынешнего руководства, худрука Александра Федоренко, воспитывающего своего зрителя. Так делают многие театры, но не у всех получается. У Калининградского драматического — получилось.

Комментарии (0)