Фото — Екатерина Кравцова.

У Галины Тимофеевны Карелиной юбилей — 90 лет, из которых 65 отдано Александринскому театру. Нет в нем человека, прослужившего ему дольше, чем она. Есть зрители, которые помнят Карелину времен ее расцвета и наибольшей активности — 1960—70—80-х: Дона Анна в «Маленьких трагедиях» Леонида Вивьена, повлиявшего на молодую актрису; Инкен Петерс («Перед заходом солнца») у Александра Музиля; Юлия Павловна Тугина у Ирины Мейерхольд; Сарра — Анна Петровна у Арсения Сагальчика; Васса Железнова, фру Алвинг, Матрена («Власть тьмы») у Виктора Хоркина… Это и роли в советской и, в частности, соцреалистической драматургии, с которой у бывшего Театра имени Пушкина складывались особые отношения. Есть зрители, которые видели, как в 1990-е актриса раскрылась вне родных александринских стен, бросившись в сценические эксперименты Игоря Ларина. Сначала была разыгранная с Лариным «Чайка», где Карелина, сыграв женские роли этой пьесы, воплотила Мировую душу; потом — «Пиковая дама». Знают Карелину и зрители моего возраста. Почти 15 лет назад она сыграла Муху в одноименной постановке режиссера-дебютанта Олега Ерёмина; спектакль шел в акустической трубе Александринки и напоминал гротескный ритуал прощания с жизнью: букашки-таракашки (их играла только что поступившая в театр молодежь) атаковали Муху, старую обитательницу здешних мест, которая всеми лапками цеплялась за возможность еще немного побыть на клочке сцены. Несколько лет назад Карелина мощно сыграла на стороне — в проекте Людмилы Манониной — Анну в «Последнем сроке». Да и сегодня актрису можно увидеть в александринских спектаклях Валерия Фокина и Андрея Могучего, где она выходит пусть в дозированных, почти «аксессуарных» ролях, но они очень выразительны и символичны: всегда как-то связаны с темой смены эпох.

Но сегодня я не об этом. Я не буду писать очерк о творчестве Галины Карелиной, пытаясь воссоздать ее роли былых десятилетий по рецензиям. Не буду и систематизировать собственные театрально-критические впечатления, тем более что когда-то это делал, откликаясь на вышедшую об актрисе книгу. Нагло озаглавив это поздравление «Моя Карелина», я скажу о том, как Галину Тимофеевну вижу я, в том числе изнутри театрального процесса: она играла в двух моих эскизах, которые сочинились, пока я шел режиссерским маршрутом в магистратуре института на Моховой (и на базе Александринки).

Фото из архива Александринского театра.

Заданием первого семестра было поставить эскиз — в свободной форме — по «Маленьким трагедиям». Мне захотелось взглянуть на «Каменного гостя» через историю Александринки, спектакль Леонида Вивьена 1962 года, чтобы актеры, игравшие там, встретились бы со своими персонажами спустя десятилетия. Я разговаривал и с теми актерами, которые до сих пор в этой труппе, и с теми, кто уже не в ней, и с теми, кто не работал в Пушкинском театре, но снимался в телеспектакле по постановке Вивьена. Не все согласились участвовать в этой затее. До показа дошли Галина Тимофеевна — Дона Анна, и Семен Семенович Сытник, сыгравший Дон Гуана уже после смерти Вивьена, как только пришел в театр в 1969 году. Когда я пришел в гримерку Карелиной и попросил ее помочь, она ответила, что сделает все, что в ее силах. Я сразу почувствовал надежную опору. А время подтвердило, что если Галина Тимофеевна «ввязывается» во что-то, она доведет это до конца. Путь этот может быть трудным и конфликтным, но свои сомнения она будет высказывать честно и решительно, в самый ответственный момент не «заболеет» (есть у актеров такая дипломатичная форма отказа). Так сложилось, что репетиции складывались вокруг именно Галины Тимофеевны, ее воспоминаний о «Маленьких трагедиях». И у нас вместе с моей однокурсницей Дарьей Чекановой (шла маршрутом драматурга) сложился такой сюжет: начинающий режиссер на глазах зрителей предлагает маститой актрисе спустя полвека вновь сыграть Дону Анну. Актриса сопротивляется, даже просто читает что-то из этой роли и то с нежеланием, но… в самом финале из ее уст все же звучат реплики Доны Анны. «Соблазнение» произошло.

Сцена из спектакля «Ты здесь?».

Фото — Владимир Постнов.

В этом эскизе Галина Тимофеевна выступала от своего лица, она рассказывала, например, как впервые пришла «в этот храм, в этот божественный театр, в своем единственном маркизетовом платье». Как Елизавета Ивановна Тиме, удивленная тем, что туфли молодой актрисы так громко стучат по сцене (а это были ее единственные туфли, с железными набойками), велела ей снять их и выбросить. У меня возникало ощущение живой связи поколений, казалось, что вот так, через «рукопожатия», можно дойти и до праотцев театра. И правда, особое голосоведение Карелиной (голос словно приподнят на котурнах), надбытовое звучание, столь органичная актрисе патетика — это приметы академизма и «большого советского стиля», но в этом и ген «штиля» русской трагедии XVIII века. Генетика театра «сумароковского», умышленного и холодноватого, театра, где действуют скорее не персонажи, а слова, и где не люди, подсмотренные на улице, люди из плоти и крови, но — голоса, голоса, звучащие остраненно и метафизично. Как «артефакт» советского театра Карелина могла бы стать необходимым инструментом для Константина Богомолова, я вполне представляю ее в каком-нибудь его спектакле.

Рассказывала (зрителю «Приглашения») Галина Тимофеевна и о первой репетиции «Маленьких трагедий» с Вивьеном, и было понятно, что его разбор, его понимание, его акценты навсегда отпечатались в ней. Когда я рассматривал фотографии Карелиной в роли Доны Анны, впрочем, и не только в этой роли, возникало чувство, что материализовался советский Голливуд. Молодые Галина Карелина, Николай Мартон, Семен Сытник — боже, какая красота, стать, «порода»! Какой аристократизм!

Сцена из спектакля «Ты здесь?».

Фото — Владимир Постнов.

А потом возникла идея актерского соло Карелиной по мотивам романа Уильяма Голдинга «Двойной язык» — последнего у Голдинга, неоконченного и опубликованного посмертно. Монолог Дельфийской пифии, всю жизнь прослужившей оракулом храма Аполлона и осознающей, что божественных откровений не было, что она позволила сделать себя инструментом манипуляций, орудием политической борьбы. И снова Галина Тимофеевна включилась в студенческую пробу со всем энтузиазмом. Репетировала не один месяц, примерно три встречи в неделю, каждая встреча — не меньше 4–5 часов. Вот «старая школа» — небывалая ответственность, пусть это и для внутреннего показа, сосредоточенность, дисциплина. Прийти на репетицию раньше Галины Тимофеевны у меня не получалось, хотя я и не опаздывал.

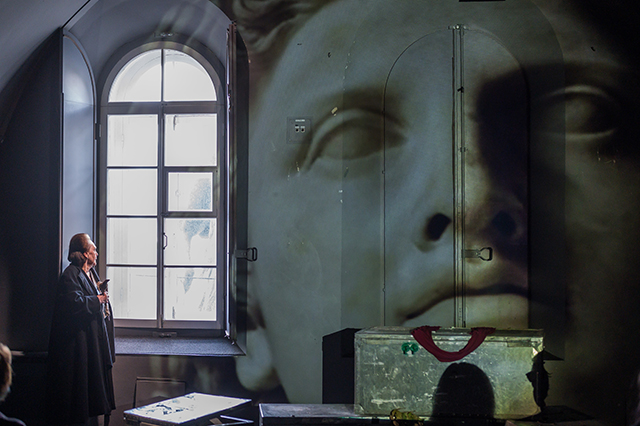

Если в «Приглашении» Карелина «представительствовала» на сцене лично и только в самом финале в ней просыпалась Дона Анна, то здесь замысел был противоположным: перед зрителем только героиня, никаких слов от себя, но в ней мерцает биография актрисы. Карелина же и есть пифия, всю жизнь прослужившая в храме Аполлона: Александринка, увенчанная его колесницей, и была возведена Карло Росси по модели античного храма. Спасибо, что театр позволил нам репетировать и показаться в 7-м ярусе, в зале, окна которого выходят на колесницу. И даже та деталь, что героиня Карелиной открывает огромные ставни, а зритель видит конские крупы сзади, совпадала с тем, что пифия Голдинга чувствует, что бог повернулся к ней спиной, оставив в Бездне Пустоты. В этом контексте важен и особый статус этого театра — старейшего, национального. Театра, который всегда воспринимался как идеологический фасад страны, вынужден был соотноситься с политикой государства (что при царях, что при большевиках).

Сцена из спектакля «Ты здесь?».

Фото — Владимир Постнов.

Пифия виделась мне даже во внешности Карелиной и в завораживающем сиянии ее ясных чистых глаз. Что-то в природе и мировосприятии Карелиной совпадает с героиней Голдинга, остро переживающей, что оракул утратил связь с божественным и культура измельчала. Конечно, в современном театре, который отличается безэмоциональностью и сторонится пафоса, Галина Тимофеевна и выглядит как жрица старого бога, хранительница памяти былого театра с его «служителями»: от актеров-«властителей дум» до «одевальщиц». Удивительное свойство Карелиной — магнетизм, она приковывает к себе взгляд, она выглядит трагически, даже когда просто сидит на сцене и молчит. Энергетическая глыба! Этому материалу Галина Тимофеевна, актриса «аполлонийской» ясности, была просто необходима: с ее трагическим колоритом, скульптурной выразительностью, напевностью речи (ассоциативно отсылающим к гекзаметрам, которыми так важно было говорить пифиям).

С возрастом женщины становятся бабушками. Но есть особый тип женщин, к которым относится Карелина, — к ним неприменимо это слово, им больше подходит, нисколько их не оскорбляя, слово «старуха». Старуха. Но при этом в цифру 90 поверить невозможно, настолько Галина Тимофеевна молода душой, энергична и в лучшем смысле неугомонна при всей своей царственности и статуарности. Считается, что начинающим режиссерам лучше работать с молодыми, а не возрастными и маститыми актерами, дескать, не слишком пластичными. Но молодые всегда есть и будут, а Галина Тимофеевна такая одна. Даст Аполлон — увидим ее в новых ролях.

Комментарии (0)