В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

ФЕНОМЕН ЛАПКИНОЙ

Говорят, что с возрастом люди становятся более консервативными, менее восприимчивыми ко всему новому, менее подвижными и физически и психологически… С Галиной Алексеевной Лапкиной, как выяснилось, все произошло прямо наоборот. Жесткая и резкая, порой нетерпимая к мнениям, которые были ей не близки, с возрастом она становилась терпимее и восприимчивее, все более открытой к людям разным, даже к тем, кого заподозрить в единомыслии с ней было трудно.

Я лично познакомился с Галиной Алексеевной осенью 1979 года, когда, получив рекомендацию в аспирантуру, должен был представиться ей как заведующей кафедрой в качестве претендента на аспирантское место. От природы весьма стеснительным, я долго не решался на этот шаг, но мой будущий научный руководитель, Борис Осипович Костелянец, сказал, что я непременно должен заявить о своем намерении поступать именно на кафедру (так как была еще аспирантура в научном отделе на Исаакиевской).

Лапкина встретила меня холодно и безапелляционно заявила, что видит меня кабинетным ученым и рекомендует идти в НИО на сектор театра или, в крайнем случае, на сектор источниковедения. Поняв, что меня попросту «отфутболили», я очень завелся и, кажется, как-то слишком нервно сказал, что хочу учиться именно на кафедре, где работают мои учителя, и к тому же хочу развиваться именно как преподаватель.

«А я как раз не вижу здесь вашей перспективы», — ответила Лапкина. Но как мне показалось, удивилась моей настойчивости, и голос ее немного потеплел. «Что ж, попробуйте…» — как-то неопределенно сказала она. На мои слова о том, что я хочу писать диссертацию у Бориса Осиповича, Галина Алексеевна иронически усмехнулась: «Пусть бы Борис Осипович закончил наконец свою…» В интонации слишком явно проскользнула язвительность, что меня довольно сильно задело. Так мы и расстались. И этот первый разговор тет-а-тет оставил у меня неприятное ощущение.

До этого случая мне довелось общаться с Галиной Алексеевной как с педагогом. На четвертом курсе она читала нам историю русской театральной критики, и я сдавал ей по этому предмету экзамен. Но и тогда у меня сложилось о ней двойственное впечатление. С одной стороны, она представала строгим академическим педантом. Курс ее лекций отличался жесткой упорядоченностью материала и формализованной системой контроля. Мы изводились, конспектируя на карточках бесчисленные критические статьи из списка обязательной литературы, а Г. А. дотошно проверяла «подлинность» этих карточек, зачастую сличая почерки (потому что некоторые пытались воспользоваться материалами однокурсников). Помимо почерков Лапкина инспектировала еще и подробность проработки текстов. Своей строгостью и придирчивостью она буквально гипнотизировала моих однокашников. Помню, как одна сокурсница выронила всю пачку своих карточек на пол, когда Галина Алексеевна заявила, что эти записи практически дублируют материалы других студентов и в них не заметно следов самостоятельной работы. Карточки разлетелись по полу, а торжествующая Галина Алексеевна с язвительной усмешкой наблюдала, как растерявшаяся вконец девушка что-то лепетала, собирая на полу свое «карточное хозяйство».

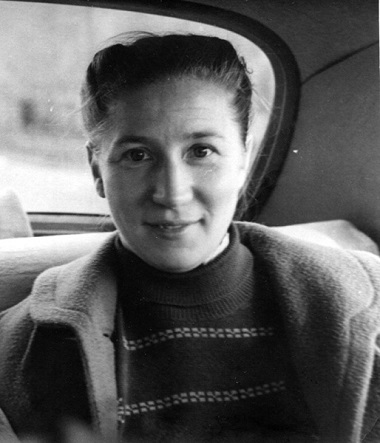

Тонкое узкое лицо с чуть прищуренными глазами, тонкие губы, слегка тронутые помадой, гладко зачесанные назад волосы, заплетенные в косу и собранные на затылке в тугой пучок, — весь облик напоминал строгую, жесткую классную даму. «У Гали Лапкиной во всем zierlich-manierlich!» — услышал я однажды ироничную фразу нашего известного педагога по русской литературе Александры Александровны Пурцеладзе, знавшей Г. А. еще в университетские годы. Казалось, образ сухой «классной дамы» вполне вырисовывался, если бы…

С другой стороны, в ходе своих лекций обильно цитируя Крылова и Карамзина, Пушкина и Жуковского, Шаховского и Гнедича, Белинского и Некрасова, Галина Алексеевна делала это в высшей степени художественно, с определенной элегантностью и даже изрядной долей кокетства. Ее ирония вскрывала довольно острые подтексты, а неожиданная порой актерская выразительность показа была вполне точна и убедительна. Сквозь маску строгой академичности вдруг прорывалось театральное хулиганство, и эти спонтанные эскапады, несомненно, давали нам больше, чем упорядоченная «сделанность» лекций.

В лекциях обнаруживалась удивительная память Г. А. Лапкиной, ее академическая образованность, начитанность, широта ассоциативного ряда. Культура была не просто «багажом», она была своеобразной «средой обитания», где Г. А. чувствовала себя абсолютно свободно. Она запросто делала нашими знакомцами не только классиков, но и критиков, как говорят, второго ряда. Когда это было необходимо, она легко переходила на латынь, цитируя иногда целые монологи из античных авторов. Во всем, что она излагала, чувствовалась фундаментальность знаний, что обличало в ней классическую университетскую выучку.

«Ну, как?» — спросил меня Костелянец после моего визита к Лапкиной. И когда я со слезой в голосе рассказал о своем странном визите к заведующей кафедрой, он лаконично прокомментировал: «Галина Алексеевна — своеобразный человек… Но ты все правильно сделал».

Потом, когда я уже поступил в аспирантуру, мне пришлось ближе столкнуться с различными проявлениями Галины Алексеевны как руководителя и человека. Лапкина восседала в кабинете номер 315 на третьем этаже дворового корпуса института на Моховой, там, где располагался театроведческий факультет и помещалась наша кафедра с тогда еще неимоверно длинным многосоставным названием: «кафедра истории и теории русского советского театра и театральной критики».

Во времена безвременно ушедшего из жизни А. З. Юфита возглавляемая им кафедра жила достаточно активной жизнью. Сам Юфит — человек общественно активный и деятельный — был полон новых идей, планов, проектов. Он всемерно стремился к «модернизации» самого стиля работы. Переехав в новое, только что полученное институтом здание бывшего Тенишевского училища (где в советское время размещалась школа) кафедра обрела даже специальную селекторную связь между кабинетами, был организован кабинет новых технических средств обучения, обзавелись и новой мебелью… Словом, следы «обновления» были налицо.

Случилось так, что процесс стремительного развития кафедры в конце семидесятых годов был вдруг поставлен под вопрос уходом из жизни сразу трех крупных ученых и профессоров. В феврале 1978 года умер С. Л. Цимбал, в декабре — А. З. Юфит, а весной следующего, 1979 года не стало В. А. Сахновского-Панкеева. Только-только защитившая докторскую диссертацию Г. А. Лапкина оказалась чуть ли не единственным (не считая Н. Б. Кузякиной) доктором наук. Ей-то А. З. Юфит и «приказал кафедру». Галина Алексеевна рассказывала, как она побывала в больнице у смертельно больного Анатолия Зиновьевича, который дал ей наказ хранить кафедру и не погубить начатого дела (он имел в виду новое направление изучения экономико-организационной сферы театра и подготовку специалистов в этой области).

Многие нюансы жизни педагогического сообщества в то время были еще недоступны и непонятны нам, тогдашним студентам. Но придя на кафедру уже в статусе аспирантов, мы многое стали замечать. В первую очередь бросалось в глаза, что Галина Алексеевна упорно продолжала пользоваться техническими средствами связи, доставшимися ей в наследство, хотя чешская техника уже начинала давать сбои. Так, желая вызвать к себе в кабинет методиста кафедры Галину Николаевну Лихачеву, Лапкина нажимала клавишу на селекторском пульте и властным голосом говорила: «Галина Николаевна, зайдите!» В маленьком приемнике, стоявшем в углу на тумбочке в общей кафедральной комнате, отделенной от кабинета тонкой фанерной стенкой, начиналось какое-то шипение. Галина Николаевна брала в руки приемник и, нажав красную кнопку, переспрашивала: «Что-что, Галина Алексеевна?» После долгих объяснений по селектору Лапкина уже громко кричала через стенку: «Галя, зайдите!» И та шла в кабинет к заведующей. Это чем-то напоминало знаменитую сцену из фильма «Волга-Волга», где пресловутый начальник управления мелкой торговли Бывалов разговаривал с конюшней «по телефону», требуя «заложить кобылу».

Однако селекторная связь срабатывала и была практичной, когда Галина Алексеевна вызывала обитателей «пятого этажа» нашего четырехэтажного дома, где располагалась лаборатория экономики и организации театра (тогда еще не кафедра и уж совсем не факультет). По первому зову Галины Алексеевны в кабинет являлись дружной парой Лев Геннадиевич Сундстрем и Елена Александровна Левшина — представители того самого «дела», которое А. З. Юфит завещал поддержать. Для нас, театроведов, они были еще совсем непонятными людьми, но Галина Алексеевна достаточно часто с ними советовалась и что-то подолгу обсуждала.

Г. А. строго относилась к соблюдению порядка на кафедре, к исполнению всеми своих обязанностей. Она стремилась загрузить работой буквально каждого, кто попадался ей на глаза. Не в упрек нынешним аспирантам надо сказать, что мы постоянно присутствовали на кафедре, выполняя различные задания: то оформляли протоколы заседаний, то рецензировали какие-то работы, то составляли бесчисленные справки, то писали разного рода письма. Г. А. обучала делопроизводству и премудростям официальной переписки, как говорят, «на личном примере». Она надиктовывала тексты разного рода цидуль, депеш и ходатайств в самые различные инстанции. Она мобилизовывала для этого всех подряд, не задумываясь о том, что кто-то мог быть занят другим делом, мог куда-то спешить, да и вовсе не был обязан исполнять роль ее секретаря. Галине Алексеевне достаточно было увидеть жертву в конце длинного факультетского коридора, и она властным голосом призывала ее к исполнению кафедральных повинностей.

Помню один случай, когда через открытую настежь дверь своего кабинета она заметила нашего аспиранта Андрея Кириллова, который, стремясь оказаться незамеченным, бесшумно прошел мимо. «А-а-а, Андрей! Вот вас-то мне и надо! Зайдите, нужно составить список…» Андрей, неохотно заглянув в кабинет Лапкиной, признался, что сегодня вовсе не расположен заниматься кафедральным отчетом, так как только возвратился с докторской защиты, где немножко выпил. Но Г. А., не моргнув глазом, продолжала «грузить» его своим заданием. «Галина Алексеевна! Я пьяный!» — уже почти закричал Кириллов. «Да-а-а…» — наконец услышав его, задумалась Лапкина. И тут же, погрозив пальцем, деловым тоном отчеканила: «Но это не избавляет вас от обязанностей по кафедре».

Служение кафедре, служение общему делу было для Г. А. Лапкиной одним из важнейших жизненных стимулов. Она обладала, казалось, врожденным корпоративным сознанием и, несмотря на свои довольно избирательные симпатии и зачастую резкое несогласие с мнениями коллег, именно в отстаивании общих интересов могла встать над личным и рьяно защищать «своих».

Как тонкий дипломат и менеджер, она детально «устраивала» кандидатские и докторские защиты своих коллег: настойчиво звонила оппонентам, договаривалась, агитировала за работы, с которыми внутренне (или даже открыто) порою была не согласна, но которые ценила по высокому профессиональному счету.

Энергия ее убедительности была «несокрушима». Однажды ей нужно было получить отзыв одного из весьма уважаемых московских коллег. Она упорно стала «прозваниваться» по телефону и каждый раз слышала в ответ механический голос входившего тогда в моду автоответчика. Г. А. никак не могла взять в толк, что голос хозяина дома был записан на пленку, и своим властным голосом продолжала объяснять, чего она хочет. Наконец, очевидно поддавшись напору Лапкиной, ее московский коллега автоответчик робот и она услышала заветное: «Здравствуйте, Галина Алексеевна, конечно же я напишу отзыв». Г. А. была очень горда тем, что «победила машину», и потом, иронически подшучивая над собой и над «поборником телефонной автоматизации», рассказывала эту историю.

Театроведческая корпорация стала для нее «своей» еще в пятидесятые годы, когда, закончив аспирантуру ИРЛИ — знаменитого Пушкинского Дома, — как говорят, «с подачи» своей подруги Лидии Михайловны Лотман она была рекомендована будущим коллегам в Институт театра и музыки на Исаакиевской.

В 1952 году ленинградские театроведы еще слишком хорошо помнили проработки «космополитов», которые имели место в сороковые годы, и потому негласные «требования» к новому сотруднику, которого прочили в ученые секретари, были вполне определенными: «русский, не дурак, не антисемит». Эти параметры озвучил своим молодым коллегам из Пушкинского Дома Анатолий Яковлевич Альтшуллер, занимавшийся историей русского театра, который затем стал на долгие годы другом Галины Алексеевны.

Она не была театроведом, но не это было тогда главным при вступлении в театроведческую корпорацию. Главным были ум и человеческая порядочность, которыми Г. А. Лапкина, несомненно, обладала. Можно сказать больше: ее характер — напористый и решительный — определял главное в ее судьбе.

В детстве она, словно мальчишка-сорванец, лазила по деревьям и, наверное, не случайно получала в школьной самодеятельности мужские роли. Дочь крупного военачальника, после школы она поступила отнюдь не в гуманитарный вуз, а в Политехнический институт. Но, будучи начитанной и глубоко увлеченной литературой (а вкус к чтению привил ей не кто иной, как отец), в эвакуации она все же поступила на филфак Томского университета, а затем, по возвращении домой, была переведена в Ленинградский университет.

Еще в среде своих однокурсников Лапкина имела кличку «эстет», видимо, потому, что образованность зачастую приобретала в ее поведении и профессиональных проявлениях самодовлеющее начало. Избыток эрудиции и взращенная с детства начитанность позволяли ей пользоваться приемами своеобразного «эстетического кокетства». Иногда могло показаться, что образованность заслоняла для нее суть проблемы. Но так лишь казалось, потому что Галина Алексеевна обладала весьма трезвым умом и, что называется, железной логикой.

«Запечатанность в культуру», формальная логика сочетались в ней с резкой, строптивой, а порой и хулиганской натурой: она была готова эпатировать своеобразными отклонениями от директивно установленного канона и в поведении, и в своих научных пристрастиях. Защитив кандидатскую диссертацию под руководством известного литературоведа, крупнейшего текстолога, пушкиниста, представителя «формальной школы» Бориса Викторовича Томашевского, Галина Алексеевна не задержалась в Институте русской литературы. Тому виной, возможно, была известного рода строптивость характера, неумение скрыть свое мнение и какое-то врожденное упрямство. Лапкина рассказывала, что, когда в 1947 году она поступала в аспирантуру, руководство Пушкинского Дома предлагало, чтобы она избрала своей темой творчество какого-либо из советских писателей, «на худой конец» Горького или кого-нибудь из революционных демократов. Но она решительно отказалась, предпочтя пушкинскую эпоху.

Упорство было буквально написано на ее лице. На экзаменах в аспирантуру Григорий Абрамович Бялый, учитель Лапкиной по университету, склонившись к Б. В. Томашевскому что-то сказал ему, указав глазами на свою юную ученицу. Тот, быстро взглянув и, наверное, мгновенно оценив эту особу, достаточно громко произнес: «Эту? Возьму». Так решилась ее аспирантская судьба, и она стала писать диссертацию о романе А. С. Пушкина «Арап Петра Великого», погружаясь в текстологические изыскания и исследуя, как из мозаики разрозненных сведений и материалов о Петре рождается плоть художественного сюжета. У Бориса Викторовича она получила отличнейшую академическую школу, в которой отстаивались принципы изучения поэтики художественных текстов, где интерес к формальным и контекстуальным аспектам исследования был во главе угла.

Когда кто-то из сотрудников Пушкинского Дома заметил, очевидно намекая на приверженность ее учителя «формальной школе», что она мало цитирует товарища Сталина в своей диссертации, она резко возразила, и только заступничество Бориса Ивановича Бурсова оградило ее от дальнейших нападок и разбирательств.

Несмотря на то, что она занимала определенные должности в институте на Исаакиевской, а впоследствии в институте на Моховой, она так и не вступила в партию. Не вставая в оппозицию, она работала в системе и защищала то, что считала нужным и достойным защищать.

Роль ученого секретаря в институте на Исаакиевской была уготована Галине Алексеевне, как уже говорилось, в довольно сложный период. И, надо отдать ей должное, Г. А. прошла «проверку временем» вполне достойно. Она стала «своей» и на секторе театра, и в коллективе института в целом, проявив принципиальность, справедливость, защищая свою корпорацию от порой суровых социальных ветров. В течение трех лет она исполняла обязанности ученого секретаря и лишь с приходом нового директора А. Л. Дымшица сдала дела Николаю Васильевичу Зайцеву, который, видимо, считался идеологически «более выдержанным».

Ее новыми друзьями стали работавшие тогда на секторе театра Нина Александровна Рабинянц, Владимир Александрович Сахновский-Панкеев, Анатолий Яковлевич Альтшуллер, и эта дружба была, как говорят, «на всю оставшуюся жизнь». Приняв новые «условия игры», она постепенно погружалась в новую для себя сферу изучения театра. Сначала выступила редактором объемистого тома «Театрального наследства», где были опубликованы материалы интереснейших разысканий ее молодых коллег. Затем редактировала Ученые записки института. Но постепенно начинает вырисовываться круг ее собственных театроведческих интересов, который определился на границе литературы и сцены, театра и художественной культуры в целом. Она сосредоточивает свое внимание на проблемах истории русской театральной критики, которая до того времени изучалась достаточно фрагментарно. Ее привлекает русская театральная мысль конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века, когда эстетика классицизма, переживая глубокий творческий кризис, рождала новое, сначала сентименталистское, а затем романтическое искусство. Предметом ее изучения стал сюжет этой эстетической драмы.

Отмеченное ее ровесниками «эстетство», наверное, и обусловило ее интерес к театру. Несмотря на то, что театром она занялась, как говорят, вынужденно, в этом новом ее увлечении проявились органичные для нее свойства. Безусловно, внутренний артистизм был присущ ее натуре, она, конечно же, чувствовала театральность, понимала ее природу, а потому смогла писать о театре.

Она обладала способностью «вчувствоваться», загораться избранным ею материалом. Ее дотошность и методичность в разработке той или иной, быть может, вполне рационально избранной темы распаляли интерес к ней. Но вместе с тем выбор исследовательских тем был отнюдь не случаен. Отношения художника и культурной среды, отражение театра в зеркале художественной критики, взаимодействие литературы и сцены — вот круг ее научных предпочтений.

Помимо театрально-эстетических штудий ее крупной сугубо театроведческой работой, написанной еще в пору активной деятельности в институте на Исаакиевской, стала книга «На афише — Пушкин», посвященная современным интерпретациям произведений поэта. Здесь, казалось, образовывался «мост» между ее прежней, литературоведческой и новой — театроведческой профессиями.

В 1950–1960-е годы Галина Алексеевна начала свою активную театрально-критическую деятельность. На страницах ленинградских газет и журналов она выступала с рецензиями и самостоятельно, и в соавторстве с Ниной Александровной Рабинянц. В таком тандеме была, вероятно, своя закономерность: Нина Александровна тонко чувствовала и блестяще анализировала работу актеров, так называемую «театральную плоть» спектакля, а Галина Алексеевна концентрировала свое внимание скорее на концептуальной стороне, стремясь проявить культурный контекст и историко-художественную логику. Этот театрально-критический тандем просуществовал довольно долго, и каждая из подруг-коллег вынесла много пользы из этой совместной работы. Надо сказать, что не случайно определились и их художественные пристрастия, сконцентрировавшиеся вокруг нового, товстоноговского БДТ. И хотя в этом не было ничего неожиданного, здесь была своя логика — именно в опоре на культурную многослойность виделось особое значение творчества режиссера и его выдающихся актеров.

Одним из фундаментальных трудов, над которыми в период общественной «оттепели» начал работать институт на Исаакиевской, стали «Очерки истории советской драматургии». Галина Алексеевна также активно включилась в эту работу. Она написала о К. Треневе, А. Афиногенове, В. Билль-Белоцерковском… Но один очерк имел особое значение. И здесь кажется принципиальным сам выбор темы — драматургия Виктора Розова. Резкое, задиристое неприятие пошлости и безнравственности, которое ярко и импульсивно проявляли розовские герои, безусловно, должно было импонировать Г. А. Но важнее здесь, пожалуй, было другое. В розовской драматургии более всего она ценила и подчеркивала то, что непримиримая защита духовных принципов была здесь неразрывно связана с опорой на нравственно-эстетическую традицию русской культуры. Культурность она понимала в широком смысле, именно как нравственную преемственность. В логике творческого развития В. С. Розова она справедливо видела связь с традицией классической русской литературы. И потому в его позднейшем обращении к Достоевскому в пьесе «Брат Алеша» Г. А. находила подтверждение своим предположениям.

Она сама, казалось, шла тем же путем, подчеркивая важность культурно-нравственной преемственности в театральных интерпретациях Достоевского. Здесь и она, и ее коллега-соавтор Н. А. Рабинянц, каждая по-своему и со своей позиции, обращались к этой теме. Достоевский, как некогда Пушкин, становится для Галины Алексеевны почти на всю жизнь объектом притягательной силы. Быть может, именно импульсивная непредсказуемость его героев, выламывающихся и в то же время существующих в координатах нравственной культуры, — оказывалась для нее особенно близкой. Именно эту тему поднимала Лапкина и в своих рецензиях на спектакли по Достоевскому шестидесятых-восьмидесятых годов, и в большой обобщающей работе, опубликованной в объемистом сборнике «Достоевский и театр», и в своих уже достаточно фрагментарных заметках, раскиданных по разным изданиям в девяностые-двухтысячные годы. Размышляла она об этом и в своих выступлениях на «Достоевских чтениях», инициированных петербургским Музеем-квартирой Ф. М. Достоевского.

Проблемы функционирования театра в системе культуры сблизили ее с группой Б. М. Мейлаха (близкого Г. А. по взаимному интересу к творчеству Пушкина), активно занимавшейся в семидесятые годы проблемами комплексного изучения искусства. Она принимала участие в ряде конференций и сборников, инициированных этой академической комиссией. Так появилась ее интереснейшая, хотя сегодня во многом спорная, статья о проблеме инсценирования прозы в сборнике «Взаимодействие и синтез искусств».

В конце 80-х годов Г. А. заканчивала свою деятельность в качестве заведующего кафедрой. Тогда на волне «перестройки» была тенденция менять руководящие кадры. Ушел со своего поста многолетний заведующей кафедрой зарубежного искусства Борис Александрович Смирнов. Инициировавший отставку заведующих наших ведущих театроведческих кафедр ректор В. П. Яковлев, достаточно уважительно относясь к Галине Алексеевне, решил не проводить ее избрание как заведующей, а избирать ее лишь на должность профессора.

К тому времени Галина Алексеевна «отзаведовала» кафедрой ровно десять лет. Она вполне вжилась в эту роль и управляла процессом достаточно уверенно и решительно. Да и кафедра смогла оценить ее в этом качестве. Ее отставка была совсем неочевидной, она была инициирована, как говорят, сверху и вызвала весьма настороженное к себе отношение.

Помню ту кафедру, которую вел ставший недавно проректором по учебной работе наш коллега П. В. Романов. Говоря о заслугах Галины Алексеевны, он как-то обходил вопрос о ее «неизбрании» в качестве заведующей. Остальные выступающие — Т. А. Марченко, В. В. Иванова, Г. В. Титова, Ю. М. Барбой, А. А. Гозенпуд — как раз демонстративно подчеркивали ее заслуги как руководителя. Говоря о «трудноуправляемости» кафедрального контингента («все мы устаем и характер имеем»), Татьяна Анатольевна Марченко подчеркивала, что Г. А., сама имея достаточно жесткий характер, вместе с тем доказала, что, несмотря на личные пристрастия и убежденность в своей правоте, всегда была по-настоящему справедлива. Стремясь поднять престиж кафедры как головной организации в отрасли, Галина Алексеевна, по мнению Т. А., как руководитель имела «союзный масштаб». И действительно, как могла, Лапкина заботилась о поддержании активных связей с коллегами из ГИТИСа, Института искусствознания, Союза театральных деятелей, других институций, где работали театроведы. Галина Владимировна Титова отмечала, что более всего ценит в Г. А. Лапкиной ее профессионализм и «высокие человеческие качества»: «С ней можно не соглашаться по принципиальному поводу, но она всегда стремится вникнуть в суть дела». Именно «альтернативность позиции», как ни парадоксально, ставила В. В. Иванова в заслугу Г. А. «Это дает возможность точнее формулировать свою мысль, точку зрения», — отмечала Вера Викторовна. И при этом, как подчеркивали многие, это никак не сказывалось на взаимоотношениях, на судьбе той или иной работы. В этом виделась определенная научная позиция, подразумевающая «научный плюрализм», отличавший кафедру в период руководства Г. А. Лапкиной. Ю. М. Барбой, в котором все уже ощущали явного преемника Галины Алексеевны, подчеркивал ее талант «тактика» и, скорее, не научную, а методическую, воспитательную функцию Г. А. Логичность, основательность, определенность, целенаправленность — словом, все «навыки академической школы» имели здесь, по мнению Ю. М., непреходящую ценность. Именно «объединительное» начало, позволяющее сгармонизировать на кафедре «большинство» и «меньшинство», более всего ценил один из старейших наших ученых А. А. Гозенпуд, при этом не без основания сравнив Г. А. Лапкину с «железной леди» Маргарет Тэтчер. Словом, при разных позициях и личных отношениях с Галиной Алексеевной, кафедра вполне консолидированно выразила ей свою поддержку, хотя в тот момент это на самом деле уже ничего не решало.

Галина Алексеевна держалась на этой кафедре действительно как «железная леди», хотя было понятно, что покидать свой пост она не хотела и не собиралась. Помню и тот момент, когда она прощалась с кафедрой в качестве заведующего, как дрогнул ее голос, как на глазах буквально выступили слезы. Но это была сугубо человеческая, искренняя реакция, которая вызывала лишь сочувствие.

Однако июнь 1989 года отнюдь не был концом ее активной, руководящей деятельности в академии. Было понятно, что при ее беспокойном и сильном характере ей необходимо найти ту «область применения», в которой она смогла бы реализовать всю свою далеко не растраченную энергию. В. П. Яковлев обратился ко мне как к декану факультета и к проректору по науке Виктору Петровичу Якобсону с предложением найти Г. А. Лапкиной «сферу деятельности». И тут возникла идея создать на театроведческом факультете научно-методическую лабораторию для стимулирования исследовательской работы педагогов. Мы исходили из мысли о том, что чрезмерно занятым в процессе преподавания нашим коллегам необходимо высвободить время для работы над научными темами. За образец мы брали нечто похожее на систему sabbaticals в западных университетах. Один раз в пять лет педагог, по нашему мнению, на один год мог, полностью отключившись от преподавательской нагрузки, сосредоточиться на научной работе, став сотрудником факультетской научной лаборатории. При этом в лаборатории должны были быть выработаны основные стратегические темы, должен был быть научно-вспомогательный штат.

Помню, с каким энтузиазмом, Галина Алексеевна взялась за это дело, быстро вникнув в суть организационной модели и оценив ее. При этом Г. А. вполне понимала, что без объединяющей научной идеи лаборатория существовать не может. И тут я впервые столкнулся с совершенно другой Галиной Алексеевной. Не властной и безапелляционной начальницей, а с ученым, желающим нащупать перспективный путь развития своей отрасли. Я увидел, что она способна заинтересовано слушать, слышать и воспринимать идеи, носящиеся в воздухе, сопоставлять и соединять их с традицией и отчетливо формулировать совершенно конкретные задачи и цели.

Я помню, как мы сидели с ней в театроведческой лаборатории, в 313-й комнате, куда из своего кабинета заведующей кафедрой переселилась Галина Алексеевна, и она сказала, что мы должны вместе определить те направления, которые сегодня с точки зрения факультета и театроведения в целом могут, с одной стороны, объединить довольно разнообразные научные интересы педагогов, а с другой стороны, будут развивать перспективные векторы наших собственных традиций. «Здесь я хочу послушать вас, молодых, — совершенно откровенно призналась Г. А. — Вы как раз должны мне рассказать, что вы считаете наиболее важным». Мы говорили о том, что необходимо на новом витке развития науки методологически обосновать предмет театроведческого исследования, определить методики изучения спектакля в контексте современных театроведческих теорий, причем не ограничиваясь нашими привычными подходами, но критически осмыслив современные западные школы (чего не делалось комплексно со времен А. А. Гвоздева). Так было определено, что одним из направлений развития лаборатории будет «Спектакль как предмет научного изучения».

Второе направление возникло из разговора о том, что долгие годы русский театр в силу определенных идеологических причин изучался изолированно от европейских театральных влияний и взаимодействий, а это существенно обедняло картину, сужало возможности анализа художественной поэтики. Кому, как не Лапкиной, погруженной в пушкинскую театральную эпоху, в массив театральной критики, было хорошо известно, как русский театр существовал и вызревал в системе интернациональных культурных связей, что петербургский театр пушкинской поры являл собой уникальный образец именно такого рода интеркультурной модели.

«Но здесь нужна конкретика, мы должны определить, что мы будем делать. Нужен стержень, на который будет нанизываться все разнообразие тем и методологических разработок», — говорила Г. А. Она предложила составить хрестоматию по русской театральной критике, куда входили бы рецензии и обзоры как русской, так и зарубежных петербургских трупп. Однако тут же признала, что без целостной картины театрального процесса и свода документов о деятельности театральных трупп Петербурга эти статьи и рецензии будет весьма затруднительно комментировать и воспринимать. К тому же охватить весь двухсотлетний период истории петербургской сцены было непосильной задачей для небольшой, только еще образующейся лаборатории. И было решено, что, не сужая хронологические рамки наших общих исследований, обсуждений и дискуссий, подробно мы начнем документировать именно пушкинскую театральную эпоху.

Эта эпоха оказалась удобной не только благодаря пристрастиям Г. А., которая, безусловно, могла выступать здесь экспертом, но и потому, что именно с 1818 года (то есть со времени первых посещений А. С. Пушкиным театральных спектаклей) в архивах сохранились полные комплекты театральных афиш, дающих картину репертуара петербургской сцены. Сделать роспись содержащихся в театральных афишах сведений о репертуаре и исполнителях пушкинской поры было делом весьма трудоемким, но необычайно важным.

Тогда, в конце восьмидесятых годов у нас только-только начинали появляться первые компьютеры и словосочетание «база данных» стало понемногу проникать в сознание. Институтом были закуплены первые, еще советские, персональные компьютеры «Искра» с черно-белыми экранами, и на четвертом этаже в выгороженной фанерными щитами 420-й аудитории был организован компьютерный класс. Тогда же появился и первый специалист в этой области С. Л. Штернин, который обучал всех нас компьютерным премудростям и был готов к разного рода творческому взаимодействию. Практичная Галина Алексеевна, желая извлечь пользу даже из не вполне понятного ей новшества, поинтересовалась, нельзя ли как-нибудь «приспособить к делу» эти странные машины, а заодно и прилагающийся к ним персонал. Так родилась идея создания базы данных «Театр Пушкинской поры: 1817–1837», которая в течение десяти лет скрупулезно собиралась в лаборатории.

Постоянный штат лаборатории составили несколько научных сотрудников и лаборантов (частично позаимствованных из расформированной лаборатории экономики и организации театра). Также к работе были привлечены аспиранты (в основном подопечные самой Галины Алексеевны).

Наметив два основных направления — «Спектакль как предмет исследования» и «Петербургская сцена как интеркультурная модель», — Галина Алексеевна провела широкие консультации со многими педагогами факультета и поняла, что в целом направления выбраны верно. Ее активно поддержал Лев Иосифович Гительман, который и в том и в другом направлении увидел продолжение традиций нашей театроведческой школы. С другой стороны, заинтересованность в таком комплексном рассмотрении петербургских театральных сезонов проявила историк русского театра Наталья Борисовна Владимирова. В мероприятиях лаборатории, в обсуждении тем на конференциях и симпозиумах, которые активно стала организовывать Галина Алексеевна, в изданиях сборников, которые выпускались по их итогам и материалам, приняли участие почти все ведущие педагоги и ученые факультета.

Девяностые годы были очень сложны из-за отсутствия регулярного финансирования научных исследований и изданий. Многие педагоги, чья институтская зарплата приобрела достаточно жалкий вид (в силу падения всей финансовой системы в стране) были вынуждены выживать, подрабатывая в нескольких местах, а писать «в стол», без надежды на полноценную публикацию было почти непозволительной роскошью. В отсутствие условий для развития серьезной науки инициированные Г. А. Лапкиной конференции и сборники оказались неким «замещением» снизившейся публикационной активности. В этом отношении лаборатория, дающая возможность сконцентрироваться на завершении и создании научных работ, была достаточно эффективна. Через нее прошли М. М. Молодцова, Н. Б. Владимирова, Е. В. Маркова, П. В. Романов… И в результате появились работы, опубликованные впоследствии отдельными изданиями.

Одним из важных направлений деятельности факультета, которое активно поддержала и в которое включилась Галина Алексеевна, было налаживание и развитие контактов с зарубежными театроведческими школами. В свое время Анатолий Зиновьевич Юфит и Владимир Александрович Сахновский-Панкеев были тесным образом связаны с польскими, немецкими (из ГДР), чешскими, венгерскими, румынскими и болгарскими театроведами. Пока существовали так называемые «страны народной демократии», Галина Алексеевна поддерживала связи с Екатериной Даскаловой из Болгарии, Максом Шумахером и Иоахимом Фибахом из ГДР. Но постепенно, по мере распада социалистического лагеря эти связи ослабевали. В начале 90-х открылись новые возможности, и «с легкой руки» энергичного в международных контактах Н. В. Песочинского удалось осуществить несколько прямых студенческих обменов с финскими и шведскими театроведами. На конференции Международной федерации исследователей театра (FIRT) Песочинский познакомился с известным немецким ученым Эрикой Фишер-Лихте, тогда работавшей в Университете имени Иоганнеса Гуттенберга в Майнце. Эрика была одним из крупнейших авторитетов в театроведческом мире, а вскоре должна была возглавить Федерацию в качестве президента. Было решено пригласить ее посетить нашу академию в преддверии конгресса FIRT, который по инициативе А. В. Бартошевича должен был состояться в Москве. Н. В. Песочинский очень точно почувствовал, что академический стиль Лапкиной должен быть весьма понятен и близок Эрике. Так оно и произошло. Они очень легко нашли общий язык. Наши контакты с Международной федерацией и лично с профессором Фишер-Лихте обрели достаточно тесный характер, что позволило реализовать целый ряд совместных проектов, конференций, симпозиумов и изданий. Надо сказать, что общение и контакты осложнялись тем, что традиционное общение через переводчика в международном сообществе не было принято, а наши педагоги старшего поколения свободно не владели иностранными языками. К тому же наше театроведение, кроме славистов, практически не было известно на Западе. Все это ставило серьезную преграду, но надо отдать должное Галине Алексеевне, это ее ничуть не смущало. Она напрягла все свои резервы знания английского языка и, мобилизовав всех, кто мог помочь ей с переводом текстов тезисов и докладов, сама бойко произносила их на симпозиумах и даже стремилась участвовать в дискуссиях. Ее желание познавать новое и отстаивать свою позицию оказалось для иностранных коллег убедительнее всяких переводов.

Многие зарубежные коллеги буквально были изумлены живостью ее ума, способностью реагировать на новые идеи, свежестью восприятия театральных спектаклей, широтой ее культурной образованности. Она участвовала в конференциях и симпозиумах в Берлине, Монреале, Лионе, Стокгольме, Хельсинки, Кентербери… Но даже тогда, когда она уже не могла отправляться в далекие поездки, зарубежные коллеги неизменно интересовались: «Как там Галина?» И всегда с восхищением реагировали на то, что она как прежде активна, работает в академии и ходит на спектакли.

Я запомнил один эпизод из нашей совместной поездки на конференцию в Монреаль, который кажется мне вполне символичным. В графике конференции был запланирован день, когда в рамках так называемой «культурной программы» наши канадские коллеги из Квебекского университета организовали поездку в национальный природный заповедник, где мы должны были посетить удивительные по красоте озера и водопады. «Поездка будет достаточно утомительной», — сказали организаторы, с сомнением посмотрев на Галину Алексеевну, которая отправилась в заграничную поездку с палкой, незадолго до того пережив перелом ноги. «Мы же поедем на автобусе!» — сказала Галина Алексеевна, рассеяв наши сомнения. Но оказалось, что автобус доставил нас только к границе парка, а дальше предстоял весьма тернистый путь по горным тропам к вершине водопада, откуда открывался чудесный вид на окрестные ландшафты. Но это отнюдь не смутило Г. А., которая упрямо начала взбираться на кручу. В составе нашей «команды» были люди разных возрастов (И. С. Цимбал, Ю. М. Барбой, Е. А. Левшина, Н. В. Песочинский), однако мы преодолевали эти «испытания» с изрядным трудом. Но апофеозом нашего восхождения стала огромная деревянная лестница (метров в сто высотой) с многочисленными площадками, по которой нужно было подняться на гребень самого большого водопада. Конечно, это не Ниагара, но крутизна и высота подъема были весьма значительны. Некоторые из нас подумывали о том, чтобы расположиться на скамейках внизу. Но Галина Алексеевна, заявив, что не может себе позволить не добраться до вершины, решительно начала восхождение и добралась до самого верха. Уже там, на вершине, переводя дух и приняв таблетку «от сердца», она сказала: «Нельзя же останавливаться на полдороге! К тому же мне очень хотелось посмотреть на вид, который открывается с вершины…»

Начиная какое-нибудь дело, она должна была во что бы ни стало его завершить. Так, Г. А. буквально «выжимала» из всех выступавших на конференциях отредактированные тексты их докладов, а в «сложных» случаях сама методично редактировала расшифровки фонограмм. Каждую неделю она собирала штат лаборатории и с пристрастием контролировала, как идет работа в архивах по росписи афиш. Тут я невольно вспоминал ревизии карточек на экзамене по истории театральной критики. Но в данном случае ее контроль был каким-то само собой разумеющимся и не вызывал раздражения. Однажды тогдашний проректор по учебно-методической работе Виктор Петрович Якобсон «кинул» идею о том, что было бы хорошо издать справочник «Кто есть кто?» о нашем институте-академии. Для начала он предложил составить списки педагогов и выпускников за всю историю вуза. «Это довольно просто: каждый факультет составляет свой реестр, мы все складываем вместе, и получается книга», — говорил Виктор Петрович. Но сколько ни давали поручений факультетам, дело с места не сдвигалось, пока Галина Алексеевна не взяла его в свои руки. История со списками оказалась на поверку не такой простой, так как архивные материалы за многие годы либо вообще отсутствовали, либо были неполны. Поиск и уточнение данных заняли несколько лет, но Лапкина не сдавалась, упорно проверяя и перепроверяя добытые сведения. Сотрудницы ее лаборатории проделали поистине титаническую работу, и, хотя в списках оставались погрешности, этот бесценный труд наконец увидел свет. Так академия обрела свою «историю в списках».

Когда ушел из жизни В. П. Якобсон, который был гораздо моложе Г. А., а ректором стал Л. Г. Сундстрем, Галине Алексеевне предложили стать проректором по науке, хотя ей в ту пору было уже за семьдесят. Льву Геннадиевичу, который довольно трудно обретал общеинститутский авторитет, необходима была помощь и поддержка Лапкиной. «Льву нужно помогать!» — говорила она и помогала, надо сказать, самоотверженно. И опять «корпоративное чувство» оказалось движущей силой ее неутомимой деятельности. Она присутствовала практически на всех методических, научных и административных совещаниях, вникала в проблемы практически всех факультетов, обсуждала не только педагогические, но и студенческие работы, посещала творческие показы, председательствовала в комиссиях на госэкзаменах, составляла планы, проводила конференции. Она заняла кабинет, который располагался напротив ректорского, где обычно сидели проректоры по учебной работе. Получилось так, что она практически «де-факто» стала главным проректором, к которому за советом и поддержкой шли и молодые, и опытные наши сотрудники и педагоги. Постепенно все так свыклись с этой ее ролью, что представить себе ректорат без Лапкиной стало невозможно.

Она вынуждена была покинуть проректорскую должность, перейдя по возрасту на положение исполняющей обязанности, «зависнув» в этом положении на несколько лет. И только тогда, когда ей, кажется, уже перевалило за восемьдесят пять, ее заменил Анатолий Петрович Кулиш. Ее формальный уход был весьма непрост. Все понимали, что лишиться должности ей трудно не столько из-за утраты руководящего положения как такового, сколько из боязни оказаться вне поля активной деятельности. Разбирая бумаги в своем кабинете перед тем, как покинуть его, она с грустной иронией размышляла о своей будущности. И кто-то тогда сказал: «Что вы переживаете, вашу должность невозможно у вас отнять, она называется — Галина Алексеевна Лапкина».

Жизненная энергия, помогающая превозмочь все жизненные невзгоды и трудности, была у нее поразительная. В последние годы, перешагнув уже восьмидесятилетний рубеж, она не раз попадала в больницу из-за переломов. И надо сказать, что эти несчастья случались с ней вовсе не от слабости или немощи. ЧП происходили в основном из-за «внешних воздействий»: однажды в магазине ей на ногу упал тяжелый мраморный прилавок, в другой раз ее сбила на повороте машина. Но она упорно «выкарабкивалась» из создавшейся почти катастрофичной для пожилого человека ситуации, вставала на ноги и в итоге возвращалась к активной деятельности.

Когда на пороге своего девяностолетия, упав уже в квартире, она сломала шейку бедра, то в первый момент решила, что «это конец». Однако вскоре, собрав все свои силы, Г. А. упрямо стала преодолевать и эту напасть. К удивлению многих, она и тогда смогла вернуться «в строй». С годами ей все труднее становилось ходить в театр. Требовалось сопровождение, каждый раз необходимо было искать машину, чтобы доставить ее в театр и обратно. И Галина Алексеевна активно стремилась обзавестись компаньонами, чтобы не пропустить ни одну премьеру, чтобы быть в курсе театрального процесса. Она неизменно звонила и интересовалась, что нового, и смотрела практически все премьеры, чтобы иметь по поводу каждого спектакля «свое мнение».

Жизнь стремительно менялась, многие из устоявшихся схем и представлений безвозвратно уходили в прошлое, но Г. А. оказывалась на удивление способной воспринимать, казалось бы, совсем не укладывающиеся в ее представления явления. Хотя, стремясь найти ключ к пониманию нового, она выбирала именно то, что было родственно ее натуре, ее культурным ориентациям и предпочтениям. Помню, с каким увлечением она стала изучать постмодернистские тексты и методы их исследования, прочитала горы новой для себя философский и эстетической литературы. Она уже не вела театрально-критических семинаров, не читала историю театральной критики, передав эти курсы младшим коллегам. Она стала разрабатывать спецкурс «Новые тенденции в современном искусстве». Интерес к постмодернизму, в общем-то, был для нее вполне естественным, так как сам метод опирался на багаж мировой художественной культуры. Она и сама была во многом своеобразным «постмодернистским» объектом. И здесь, говоря о новых художественных структурах, об ассоциативной «драматургии образов», демонстрировала весь свой арсенал культуры и острого ума, а присущая ей едкая ирония позволяла понять и принять остраняющий эффект современных художественных текстов.

Она до последнего стремилась участвовать в научной и педагогической жизни академии, не приемля такую естественную в ее возрасте и положении возможность проводить занятия «на дому». Г. А. старалась участвовать во всех заседаниях советов, комиссий, не пропускала ни одной кафедры. Даже за день до своей смерти, когда ее попросили отрецензировать текст спорной диссертации и я позвонил ей сказать, что водитель институтской машины привезет рукопись ей домой, она безапелляционно ответила: «Машину пришлите, но только для того, чтобы привезти меня в академию».

«Звоните, звоните мне чаще, — настаивала Галина Алексеевна в последние годы своей жизни, когда ей уже было за девяносто. — Самое страшное — это одиночество». Конечно, погруженные в повседневные заботы нелегкого времени (а, собственно, когда они бывают легкими!) мы не всегда выполняли ее просьбу. Но она, казалось, не обижалась, в общем-то понимая нас. Она проводила почти всех близких ей друзей: А. Я. Альтшуллера, Н. А. Рабинянц, Л. И. Гительмана, Е. А. Левшину, а еще раньше В. А. Сахновского, А. З. Юфита… и еще стольких! Она призывала «помнить ушедших», организовывала вечера памяти, приуроченные к юбилейным датам, сокрушалась, что «мы порой забываем своих»… Сужался дружеский круг, и она все больше ценила общение с молодыми, со студентами, с коллегами по работе. «Лапкина помягчела», — говорили многие. И дело здесь было не только в том, что она утратила свои начальственные функции. Вероятно, со всей остротой она ощутила, что связь с другими является единственным способом не утратить связь с жизнью, что это единственный способ ощущать ее пульс.

Но, «помягчев», она при этом совсем не утратила внутренней остроты и жесткости, когда сталкивалась с тем, что ее раздражало. До последних дней она буквально приходила в ярость, когда видела воинствующее (а иногда и вовсе не воинствующее) невежество, когда обнаруживала, что во имя каких-либо политических или иных, продиктованных амбициозностью интересов предавалась корпоративная солидарность.

В последние месяцы жизни к месту (или, как казалось, совсем не к месту) она часто вспоминала строчки из блоковской «Песни судьбы»: «Когда гляжу в глаза твои глазами узкими змеи…». Откинувшись на сиденье институтской машины, словно вообразив себя в роскошном черном лимузине, она нараспев декламировала эту песнь Фаины, приводя в изумление водителя:

Над красотой, над сединой, Над вашей глупой головой — Свисти, мой тонкий бич!

«Бич Фаины» Галина Алексеевна, казалось, крепко сжимала в руках на протяжении всей свой жизни, подстегивая обитателей нашего «Дворца культуры» (если воспользоваться образом блоковской драмы) быть активными и честными по отношению к своему сообществу и к своей профессии.

2014 г.

Комментарии (0)