«Я умер от варенья». По стихам О. Григорьева.

Один театр (Краснодар).

Режиссер Дмитрий Егоров, художники Константин Соловьев и Филипп Крикунов.

Дмитрий Егоров стал уже специалистом рефлексии по поводу советского прошлого: в своих спектаклях по Довлатову и Пригову, по Алексиевич и Володину он работает с мифами оттепели, застоя и перестройки, обращается к темам советского двуязычия и двоемыслия. Казалось бы, эту тематику было бы логично продолжить и при обращении к стихам питерского поэта Олега Григорьева, известного как автор детских стихов и «народных» юмористических виршей.

Но неожиданно стихи Григорьева в спектакле «Я умер от варенья» ведут не к разоблачению советского образа мысли, а к обобщению нашего общего опыта: от рождения до смерти. Этот опыт травматичен и ностальгичен, как любая инициация. А визуальное и музыкальное решение затрагивает глубинные, детские области душ родившихся в СССР.

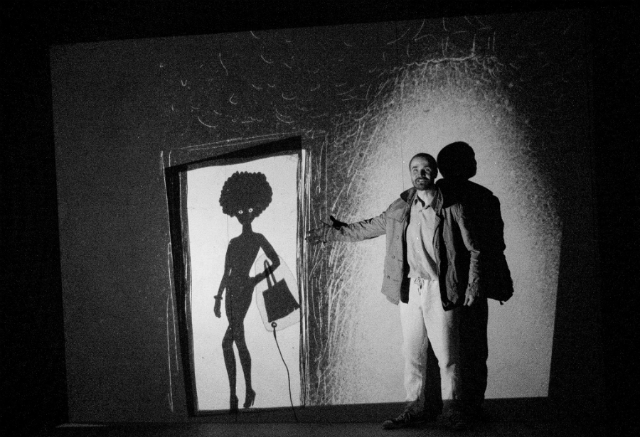

В спектакле происходит изощренное иллюстрирование стихов Григорьева с помощью двух кодоскопов и семи артистов. Это визуальная история, спектакль художников (здесь их двое: Константин Соловьев и Филипп Крикунов). На сцене внутренность картонной коробки: задняя стенка и п дно. В этой-то волшебной коробке и будет происходить действие: артисты на фоне стенки кажутся мультяшными человечками.

Главным поставщиком театрального чуда становятся два кодоскопа: приборы, передающие на экран проекции прозрачных оригиналов. На диапозитивы будут ложиться, становиться, кататься, опрокидываться и наливаться самые разные вещи и вещества; артисты будут взаимодействовать с проекциями грубовато нарисованных человечков и предметов. Этот полукукольный театр теней делается на авансцене, с кодоскопами работают сами артисты, и глаз оторвать от действа невозможно. Звуки также извлекаются из всего подходящего, от гитары до треугольника, у нас на глазах. Лейтмотив спектакля — мелодия об алом цветке.

Вот читают стихи о рождении: стирают слой краски, и прорезывается лицо артиста; словно выкапывают из-под земли спрятанный под стеклом секретик (мое поколение еще помнит это суровое чудо советского детства).

Родился ребенок —

Горласт и тонок!

Из яйца,

От трения матери и отца.

И дальше, дальше: артисты попадают в картинку, похожую на слайд диафильма, потешно взаимодействуют с предметами. С одной стороны, детская игра: куколка в нарисованной спальне. С другой — несчастный маленький человек меж пальцев любопытно-равнодушной судьбы: раздавит? или отпустит?

Стихи Григорьева выстроены режиссером по вектору взросления: из младенчества в детство. Каждая краткая зарисовка, каждое двустишие оборачивается сюжетом-воспоминанием.

Вот Кристина Клишова читает «Этюд», о детском рисунке — и на экране и на актрисе начинают расплываться цветные капли: жизнь причудливо смешивает краски. Вот разыгрывается на прозрачном листе кукольно-мультипликационная история с елочками-шишками и скрипящим снегом. Вот наложены друг на друга две одинаковые «негативные» вырезные картинки комнаты: они не совсем совмещены, они сдвигаются относительно друг друга и вибрируют — это «Дрожащая история». Вокруг маленького человека сдвигаются и сдвигаются стены-тени, уменьшая его жизненное пространство: взрослые ограничивают детей своими запретами.

Есть и более длинные зарисовки. Артем Акатов со вкусом играет учителя-маньяка — знатока и садиста («Витамин роста»). Он пугает класс, рассказывая про крыс, а грызуны множатся и множатся вокруг него, расставляемые усердным штампиком на поверхности диапозитива.

Елизар Хавцев и Карим Армадов разыгрывают диалог о съеденных подчистую конфетах как рейвовую историю зависимости: это знак перехода ко взрослой жизни.

В стихах Григорьева жизнь взрослого человека далеко не так разнообразна, как бытие ребенка. «Алый цветок» насвистывают уже фальшиво. Чего только стоит галерея рисованных жен — разных, но таких одинаковых по сути: все они — «девочка, с которой цветы осыпались». Нет больше царства очарованной невинности, есть опыт:

Жену я свою не хаю

И никогда не брошу ее.

Это со мной она стала плохая,

А взял-то ее я хорошую.

День рождения взрослый уже не ждет, как чуда, да и встречает в специфической компании: героя Артема Акатова обступают огромные проекции стаканов с разноцветными жидкостями, и сам он в итоге оказывается в стакане.

Постепенно от сюжетных шалостей спектакль переходит к теме несвободы. Артисты мечутся и мечутся — от одного зарешеченного окошка к другому; юмор становится все беспросветнее. Человек тонет в бюрократических скрепках.

И вот — зарисовка в стиле Хармса: несколько типов (Петров, дворник, милиционер, инженер-строитель) никак не могут договориться о том, сколько в лестнице ступеней. Лестница непознаваема, она вещь в себе; но если герои Хармса смирялись с неупорядоченностью мира, то герои Григорьева решают заняться разрушением — снести лестницу вовсе. (Михаил Хмыз здесь очень органичен в образе милиционера.)

Приближается смерть — например, от варенья. Миниатюра о врачевании души, прочитанная Артемом Акатовым и сыгранная Дашей Жениховой, становится на экране душераздирающей историей о том, как разверзается человек, заливая мир красной краской, несмотря ни на какие, даже гигантские, бинты.

«Лента Мёбиуса» — кульминационный текст постановки. В стихотворении отражается выворачивающийся, неправильный мир; и сам человек в течение жизни вывернулся, отошел от себя изначального — он себе уже не равен. Происходит рекурсия: детство проникает в зрелость; мир, опрокинутый в себя, напоминает страшный сон. Смешение форм, красок, масштабов происходит на экране — головокружительное и мучительное. Человечек в стакане, в бутылке, в мыльнице. Атональные аккорды. Кажется, смерть.

И все-таки секретики не кончаются. Путешествие это не в один конец. Вновь прорезывается человек-звезда среди темного неба; а Богдан Галась буднично и деловито читает последний реинкарнационный гимн:

Я долетел до неба,

Однако на небе нет хлеба.

Пока до небес добирался,

Очень проголодался.

Пришлось опять опускаться,

Чтоб наверху не скончаться.

Светлые фанерные листы, поставленные углом, напоминают раскрытый горизонтально скетчбук. За его пределами небрежно расставлены музыкальные инструменты и различные предметы, отсылающие к советскому детству (своеобразное объединение двух категорий — фортепьяно «Красный октябрь»). В центр фанерной конструкции встает человек, едва заметный за слоем черной проекции, руки над кодоскопом аккуратно убирают песок с экрана.

В спектакле показана хронологически выстроенная жизнь одного человека (от рождения до смерти, со всеми важными пубертатными и уголовными подробностями). Это этюды, иллюстрирующие (буквально — с помощью кодоскопов) стихотворения Григорьева. Амбивалентность поэзии Олега Григорьева в спектакле Дмитрия Егорова выражается уже в форме — все начинается детскими стихами, которые задают определенную интонацию, и последующие серьезные этюды воспринимаются в контексте детской игры и иллюстративности буквально.

Семь актеров (Дарья Женихова, Артем Акатов, Карим Армадов, Богдан Галась, Елизар Хавцев, Михаил Хмыз, Мария Осипова) в белых льняных одеждах подручными средствами озвучивают этюды (непрерывным монотонным дыханием воет ветер, помятый мусорный пакет шелестит дождем и растягивается хрустом снега, бесконечный однотипный тик кофемолки перематывает пленку в кинокамере), создают визуальный ряд (разноцветные стеклянные камушки, шприцы с красками, сетка, аптечные колбочки). Они сменяют друг друга, то играя на музыкальных инструментах, то перекладывая в кодоскопе черно-белые картинки, стилизованные под рисунки Александра Флоренского (художники Константин Соловьев и Филипп Крикунов), то становясь частью очередного скетча.

Актер и самодельное изображение на заднике становятся одним целым, взаимодействуют друг с другом — Человек подстраивается под мир, а руки над кодоскопом — под Человека (что достигается благодаря актерской слаженности). Человек у Егорова сам иллюстрирует свою жизнь, сидя на детском табурете у кодоскопа, с улыбкой и иронией принимая жизненные обстоятельства — он является как творцом, так и его произведением.

Это во многом созвучно с философией «митьков», к которым принадлежал Григорьев, — житуха, а не выживание.

Спектакль Дмитрия Егорова по стихам Олега Григорьева с рисунками на экране, с которыми взаимодействуют живые актеры, скорее не о «житухе» (см.интервью Дмитрия Егорова), но о житии поэта, автономном его существовании. Спектакль нам наигран, нашептан, интимно сообщен на ушко. Он (спектакль) тихо возникает на вдохе, как слова «однажды, в некотором царстве…» И исчезает. Такая духовная картинка. Это житие еще одного пасынка времени, его можно добавить в иконостас к Венечке и Шпаликову (похоже, скоро всех канонизируют). Все его стихи как бы детские, насмешки над тупоумным серьёзом бытия. Поэт выходит из раскрытой книги (она фанерная, но кажется бумажной), действует на фоне бумаги, — его единственного «производственного» инструмента. Бумага – вот и весь «домик» поэта, последовательность слов и листов, развернутых как книга.

Он там появляется и там исчезает, маленький человечек на фоне бумаги, героически решающий тяжелые вопросы бытия: вначале идти ли в школу, потом как подойти к девочке, куда тянется бесконечная очередь людей, потом… потом… Все иллюстрируется рисунками, все это нежное и смешное. Картинки на экране – фотографии мыслей человека, его тихого, как шелест бумаги существования. Стихи, картинки, и еще пианино, и какие-то звуки музыки. На проекторе картинки как на уроке английского языка. What is it? Это – человек, а это его жизнь покадрово описанная в стихах. Никакой тебе апоплексии. Спасибо. Хорошо.

В общем- «ножницы, бумага и бутылка лимонада». Мне понравилась игра в вырезалки жизни, когда свою жизнь человек вырезает, всегда оставаясь косоруким. К концу очень грустно.

Тот случай, когда сложно собрать предложения из слов, которые и словами не являются — а которые есть тонкие нити, из которых сплетается человеческая душа — та ткань, которая трепетала весь спектакль. Ткань, ниточки которой иногда чуть выдергивали, но очень аккуратно, с любовью, и возвращали на место. Ткань, которая приходила в волнение, словно в комнату /зал/ залетал ветер, нежно пробегая мимо неё.

Кажется, каждый в тот вечер хотя бы на мгновение стал ребенком… Наверное, почти каждый прошёл вместе с героями путь из одиночества в одиночество, разрешенного счастьем, смехом, радостью, болью, непониманием, обидой — путь от рождения до смерти.

Спектакль очень здорово сделан. Буквально сделан. Сидя на полу, утыкаясь носом

в ноги актеров, я вижу, как происходят театральные чудеса. Как актер-художник

рисует на стекле акварелью и чудесным образом цветные разводы проецируются

на белый экран. А еще спектакль очень григорьевский. Из простого получается

очень сложное. Что такое стихи Олега Григорьева? В большинстве своем

четверостишия, сотканные из незамысловатых слов и рифм. Но какая глубина

скрыта за этой простотой… Сколько смысла, сколько чувств может быть

заключено в двух коротких строках… А как же ловко удается спектаклю «Я умер

от варенья» с помощью бутылок, склянок, клочков ткани, контурных рисунков,

бинтов, бумажек изобразить человеческую жизнь в самых разных ее проявлениях.

Вот зритель громко смеется или умильно улыбается, а вот он столбенеет от ужаса,

вспоминая о мрачности нашего мира. В одной сцене школьник решает, идти ли

ему сегодня в школу, а в следующей он уже человек с зияющей пустотой внутри,

одинокий малютка в холодном космосе. Такая вот жизнь-житуха…