А. П. Чехов. «Чайка».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский

В день, когда я смотрела спектакль, взорвали Крымский мост. Не забыть отметить в тексте.

В театре было много неприятной публики…

Надо ли это?

Я шла на «Чайку», прочитав в Телеграме, что в боевую готовность приведены военные части Подмосковья и Дзержинская дивизия входит в Москву. Сидя в зале, думала: когда мы выйдем из театра, переворот уже совершится? Как когда-то с ГКЧП. И какое отношение имеет ко мне, живущей в этом времени и конкретно — в этом дне, — происходящее на сцене?

В финале я уже знала, что имеет. Точно имеет. Там Маша (ей вручена эта реплика, поскольку Дорна в спектакле нет) говорит Тригорину: «Уведите Ирину Николаевну, дело в том, что Константин Гаврилович застрелился…» Ну, все знают финал «Чайки» наизусть… А Тригорин (он в спектакле не беллетрист, а драматург) вместо этого садится и быстро начинает писать что-то в записной книжке. Он вообще весь спектакль бесконечно записывает все подряд. Не только про «девичий бор», а, например, разговор Маши и Медведенко… Да, собственно, всю «Чайку» он записывает с натуры, просто театр doc! Ловит сюжеты, как голавлей в озере. Он и свои фразы фиксирует. В разговоре с Ниной произнес, что отстает, «как мужик, опоздавший на поезд», — и тут же записал удачное выражение. Чтоб не забыть. Все мы Тригорины…

И в финале все пишет и пишет, пишет и пишет… Аркадина заглядывает через плечо: что там, не новая ли роль? Нина (а она тут же, в финале никуда не девается, Нина тоже актриса, ей тоже нужна роль…) напряженно любопытствует — что? Дописав, Тригорин читает им текст. Это последние реплики «Чайки»: «Уведите Ирину Николаевну…» И так далее. Ну, вы знаете… И победительно поднимает вверх записную книжку: «„Чайка!“ Комедия!» Пьеса окончена. На сцене остаются три творческих монстра — драматург и две актрисы. Монстра. Но творческих. С ролями, с финалом, с великой пьесой. Комедия на крови.

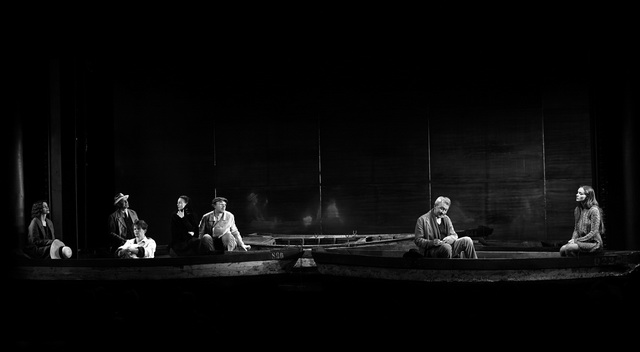

Во втором акте они все вообще как будто на кладбище. В первом действии декорация Александра Боровского — сплошные лодки, полностью занимающие планшет сцены, придвинутые бортами друг к другу. Они качаются на воде, слышен плеск. И герои качаются и постоянно, держа равновесие, распахивают руки, как птицы крылья, как будто раскрывают друг другу объятия, — и мы готовы считать метафорическую оснастку этих пластических знаков, но вернее всего они балансируют, а не летят, у них нет под ногами твердой почвы. В первом акте все еще неустойчиво и хлябает: отношения, сюжет, характеры.

И каждый старается удержать равновесие, когда переходит из своей лодки — к кому-то другому: не перевернется ли лодка с ними двумя. Такие вот трудности перехода, диалога, связей… Только Нина — молодая и сильная, безо всякой рефлексии и сложности уверенно переходит в прологе из лодки в лодку и смотрит каждому в глаза. Мировая душа прежде, чем заявить о себе, заглядывает через зрачки в душу каждому зрителю. Такова режиссура Треплева или таково бесстыдное и уверенное желание Нины войти в эту жизнь, чтобы разрушить ее, — точно не скажу.

А во втором акте наступит зима, все жизни, свершив свой печальный круг, угаснут, озеро замерзнет, перевернутые просмоленные черные лодки станут похожи то ли на могилки, то ли на крышки гробов. Герои выйдут в зимних пальто и шапках. Короче — холодно, холодно, холодно. И действительно «пусто, пусто, пусто» (реплика отдана Тригорину). Пьесу Треплева они повторяют снова, разрушив свои жизни без помощи красноглазого дьявола и запаха серы. Просто она сбылась, эта пьеса, слово в слово сбылась. Холодно, пусто, «майских жуков уже не слышно в липовых рощах». Жизни нет. Вот тут-то Тригорин и заканчивает комедию, победительно подняв записную книжку: «„Чайка“!»

Все мы Тригорины. Я ведь точно так же сижу в зале и, думая о возможном перевороте и Крымском мосте, уже сочиняю рецензию на спектакль. На крови. И пишу отдельными «перебежками», потому что все мысли о другом — идут ковровые бомбардировки систем жизнеобеспечения… Нет, не у нас. Мы уже во втором акте: «Страшно, страшно, страшно…» И пусто. И майских жуков уже нет в липовых рощах.

Спастись творчеством? Как Тригорин и Аркадина-Заречная? Комедия!

Да, я могу написать про текст спектакля, метафоры и связи, но истории театра не менее важен момент, когда играется премьера. Ну, про «Маскарад» Мейерхольда мы же знаем и «Турандот» соотносим с конкретным историческим временем. Когда-то считалось, что эта чистая театральная радость противостояла жести военного коммунизма, потом историки по дням все реконструировали — и вышло, что это спектакль первых звуков НЭПа: на улице запахло свежими булочками, и радость «Турандот» — от этих очередных надежд на человеческую жизнь…

А МДТ играет «Чайку», когда надежд нет.

Это не первая «Чайка» Додина (первую, с Ксенией Раппопорт — Ниной я, кстати, не видела) и не первый его Чехов. Поставлено уже все, особенно если зачесть «Платонова» за «Иванова». Додин ставит не пьесу, а текст «Чайки» с некоторыми купюрами и некоторыми вкраплениями, тасует реплики и сцены, взбалтывает первый и второй акты, убирает вовсе Дорна, Шамраева и Полину, передает реплики одного персонажа другому. «После Толстого и Тургенева не хочется читать Тригорина», — говорит Треплев. «Остановитесь в гостинице „Славянский базар“», — назначает Нине Аркадина, а не Тригорин. Да-да, Аркадина, ведь в тот момент она как будто уверенно и победительно держит жизнь в руках. «Мой прекрасный, дивный, тебя невозможно читать без восторга», — она произносит, куражась, надев очки и раскрыв «Дни и ночи» на строчке, отмеченной Ниной. Все ее. Полная свобода, можно неприлично сексуально рычать, подбираясь к Тригорину («Ирина, нас видят…»), можно ничего не опасаться: она же понимает, что для новой пьесы Тригорину нужны новые впечатления. И, может быть, молодая любовница. Почему бы и нет? Пусть остановится в «Славянском базаре»… «Его повесть прочла, а мою даже не разрезала», — говорит Треплев в последнем акте, получая из рук заботливой мамы Аркадиной (не Тригорина) новый журнал. Все действие проходит на людях, ни у кого нет секретов, они все «на воде», на общей воде, поэтому реплики могут плескаться вольно.

Несколько раз герои цитируют письма Чехова. Но сюжет и отношения сохраняются, и Костя стреляется в финале, и чучело чайки Медведенко приносит Тригорину. Только вот в Геную ездил уже не Дорн, а Костя, и ему, а не Дорну уличная толпа напомнила мировую душу, которую когда-то представляла в дачном театре Заречная. Тригорин же «пишет теперь пьесу… четыре мужских роли… много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви» (Чехов — Суворину, 1895). И во втором действии приезжает, собственно, за финалом.

И Аркадина любит Тригорина — совсем как Маша Вершинина: «Я люблю, люблю, люблю этого человека!»… Еще в первом акте, обнимая его, она объясняет себя сыну, произнося эту фразу Маши Прозоровой, а во втором действии читает весь монолог из третьего акта этой, другой, пьесы. С одной стороны, Аркадина вроде как проигрывает кусок спектакля, с которым ее так прекрасно принимали в Харькове, с другой — это про любовь самой Ирины Николаевны, с третьей — оммаж «Трем сестрам», где именно Елизавета Боярская играет Машу. Теперь она Аркадина, и спектакль во многом о ней, об этой любви, о ее страдании и муке, превращающей каботинствующую, красивую, уверенную, сияющую красной помадной улыбкой даму — в бледную, ненакрашенную, несчастливую, ничего не простившую Тригорину, но любящую его женщину. А главное (или не главное?) — очень настоящую, горько живущую и, по всей вероятности, теперь уже прекрасно, с упоением играющую актрису. Доказательство — сыгранный монолог Маши (наверное, у Корша теперь есть режиссер Лев Додин?). Нине Заречной еще страдать и страдать до такого, и из «пяти пудов любви» четыре точно несет на себе Аркадина.

Все это время — вопросы: зачем театру ставить, а нам смотреть и описывать вот все это.

Отметить в тексте: пока я откладываю и пишу кусочками текст о «Чайке», расчеловечивание, насилие и опрощение становятся будничным фоном.

Быть только театроведом, изучать замкнутый текст спектакля в сложности и слаженности его внутренних связей, сцепок, переплетений? И только? Но текст этот (несмотря на заклинания Гвоздевым и ленинградской школой театроведения), обладая некоторыми формально закрепленными чертами, возникает каждый день исключительно в новом контексте. И контекст этот рождает каждый автор отдельно: его сознание, образование, цепь ассоциаций, мера эмоциональной отзывчивости, мастерство литературного выражения, степень его включенности в сиюминутную социальную ситуацию и в себя как единственного носителя уникального восприятия сегодня, сейчас, здесь этого текста.

Я Тригорин. Как Игорь Черневич. Такой медузообразный, желейный, без каркаса, вбирающий в себя все подряд, чтобы сдать в срок текст в журнал…

Это, наверное, не нужно совсем.

Но писал же Чехов Суворину: «Все утомленные люди не теряют способности возбуждаться в сильнейшей степени, но очень ненадолго, причем после каждого возбуждения наступает еще большая апатия… А чего стоят все русские увлечения? Война утомила, Болгария утомила до иронии, Цукки утомила, оперетка тоже…»

Может ли война утомить? Сегодня читаю эти строчки по-новому.

От того, что пьеса порезана на абзацы и фразы, перекомпонована и разговаривает репликами, сложенными в другом порядке, — никакого удивления. В реальности мы говорим чеховскими текстами бесконечно, цитируем, проживаем ситуации его героев. То ты Маша, то Аркадина, то Ольга, я и сама ловила себя на этом много раз. И это вообще-то пошлость — иллюстрировать своей жизнью литературу, проживать в реальной живой жизни то, что уже написано, обосновывать себя Чеховым. Зачем жить, если это уже было в пьесе, зачем страдать в формах давних сцен, со стыдом (или гордостью) узнавая в своем переживании — литературу?.. Поэтому, когда у Додина в «Чайку» влезают «Три сестры», — это совершенно нормально. Все — текст. И монолог Аркадиной — Маши из того же ряда: она себя иллюстрирует Чеховым, объясняет ролью. Так легче — это раз. Так безопаснее: поди разбери — играет или исповедуется. Прекрасная сцена, да и весь второй акт, у Елизаветы Боярской.

В спектакле, вообще говоря, даны два этих пути. Переживать написанное и быть творческими монстрами или, как Маша (Полина Севастьянихина), в последнем акте недвусмысленно погладить Костю и увести подальше, к арьеру, расстелить где-то там, за лодками, свое черное пальто — и соблазнить. Такого никогда и нигде написано не было, такого не ставили — но это человеческое, настоящее, хотя и обыденное, Машино чувство (ну, крыльями уже никто не машет). Маша соблазняет Треплева просто любовью, а не творческим мороком, и вот он уже в ее объятьях, смирившийся с жизнью как таковой, во всех смыслах голый, без литературщины типа «афиша на заборе гласила…». И тут появляется Нина. Видит и его, и Машу и произносит: «Сюжет для небольшого рассказа»… Выучила, поднабралась от Тригорина. А ведь для не знающего, в чем его призвание, Треплева, может быть, простая любовь с Машей могла быть выходом и спасти ему жизнь. У Треплева, кстати, нет записных книжек, он дилетант.

Не забыть отметить в тексте: Анна Завтур похожа одновременно на молодую Ирину Тычинину, Анастасию Светлову, Яну Бушину. А Никита Каратаев — Треплев похож на молодого Нуреева. Такие вот «референсы». Может, не стоит? Бестактно? А собственно, почему? Люди ж не видели…

У Нины (Анна Завтур) низкий голос — такой же, как у Аркадиной—Боярской. Это намеренная тембральная рифма. Не только тембральная: в этой «Чайке» у обеих женщин троглодитский аппетит к жизни и сила (это выражение я когда-то запомнила из Зингермана, но оно относилось к водевильным героям Чехова). Подробность лишь в том, что Нина, с отважным бесстыдством переодевающаяся перед всеми в первом акте после спектакля и не скрывающая своего раздражения Треплевым, не стала актрисой, а Аркадина стала. Потому что Нина не любила никого и с упорством несложной, ловкой повадки девушки с озера и даже, может быть, «с веслом» (Завтур играет именно такую, отсутствием драматической сложности выделяясь в актерском ансамбле) шла напролом: сильная, стройная, нестыдливая. А Аркадина любила Тригорина, и страдания превратили ее в крупную актрису. То есть все по правде… Елизавета Боярская в первом акте пользуется своим привычным: несколько показная задумчивость интонации, взгляд «очами в душу», закинутая голова, грудные ноты. А во втором замечательно скидывает все эти краски и с Аркадиной, и с себя — в прямом смысле. То есть берет следующую театральную ступеньку, принадлежа только сути: внутреннему презрению к себе, волочащейся за Тригориным, но что делать — это и есть любовь, камень на шее…

Отметить в тексте. Я заканчиваю его, когда взорван Антоновский мост. Но хожу, смотрю другие спектакли. Не очень помню что — но смотрю. Все мы Тригорины. Не зачеркивать.

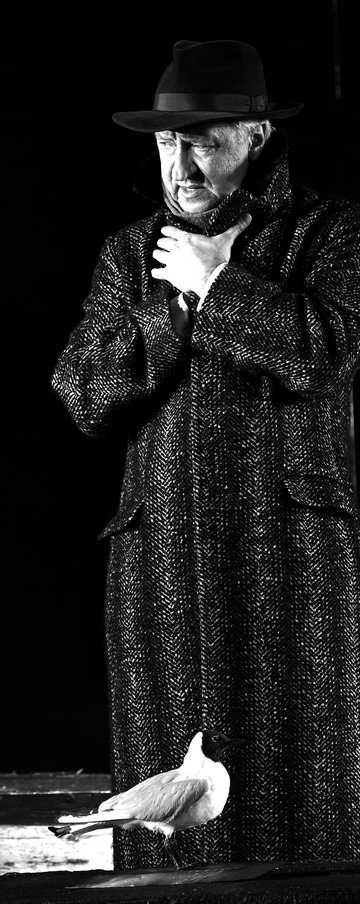

Тригорин. Игорь Черневич — выдающийся актер. Это все, что вы должны знать об этой роли. И еще немного. Он бледен, неулыбчив, отрицательно обаятелен, закомплексован и совсем не герой романа. Он весь — записная книжка, и даже непонятно, каков его внутренний состав, он — губка, вбирающая, впитывающая жизнь, а не отдающая ей хоть что-то. Любит — не любит — не про него. В последнем акте он точно Нину не любит, потому что именно Тригорин равнодушно рассказывает всем ее историю: как они сошлись, как умер ребенок. Это история мягкой, ватной то ли грусти, то ли пустоты, через которую жизнь транслирует шедевр, по-видимому — пьесу «Чайка». И сам про себя Тригорин—Черневич знает, что он лишь транслятор, вся его суть — в записных книжках, услышать-записать, знает, что у него нет своей воли. Этот текст про волю слышишь здесь по-другому. Своей воли нет у больших художников, у гениев, они исполняют другую волю. «Чайка»! Комедия! На крови.

Ноябрь 2022 г.

Уважаемый Лев Абрамович!

Оказывается, Вы ставили не пьесу Чехова, а текст пьесы. Дожив до 63 лет, не думал, что это две большие разницы. Я-то, по глупости и темноте своей, предвкушал встречу именно с пьесой. Поэтому и пришел в театр. А текст я мог и дома прочитать, и не ходить в театр — если бы знал, что в роли Тригорина меня встретит Игорь Черневич. Актер горячо любимый, но, увы, ему уже сильно за пятьдесят. Актер Черневич мог бы стать папой актрисе Боярской, по возрасту у них разница — лет восемнадцать-двадцать. А тут он — молодой любовник. Все линии сюжета Вы, Лев Абрамович, пустили а под откос, а отношения Тригорина и Аркадиной сохранили. Вроде бы. И зачем молодой актрисе Аркадиной лет 43-х цепляться за этого старого хрыча (здесь я хотел поставить другое существительное)? Может, поэтому она (а не Тригорин) советует Заречной в Москве остановиться в Славянском базаре? Хочет избавиться от надоевшего любовника и подложить его Нине. Зачем она снова его привозит в имение? Ведь реплики Тригорина можно отдать учителю Медведенко или экономке. Здесь в ПТЖ прочитал мнение одной критикессы. Мол режиссер Додин опирандоллил Чехова в новой редакции Чайки. А я еще не пришел в себя от Вашей прежней редакции, где роль Треплева Вы отдали Александру Завьялову. Ровеснику Татьяны Шестаковой, которая играла Аркадину, то есть мать Треплева. Это при том, что труппа всегда полна артистами всех возрастов — выбирай не хочу! Лев Абрамович, Чехова Вы отпирандолили, это правда!