-

К 250-му юбилейному показу спектакля Камы Гинкаса «Скрипка Ротшильда»

Все началось с того, что мне позвонил Кама Гинкас и сказал: 23 марта будет 250-й(!) показ «Скрипки Ротшильда». Путь к этому спектаклю, как оказалось, был долгим, путаным, со многими ответвлениями и боковыми тропинками, начинался еще в Ленинграде, о чем Гинкас и рассказал в преддверии юбилея спектакля. А накануне нашего разговора я пересмотрела спектакль впервые после премьеры.

-

Весть оказалась невероятно болезненной.

Потому что он был с нами, со всеми нами, все это время.

Помню, буквально наизусть, первый его феерический капустник в Учебном театре на Моховой. «День птиц» (имелось в виду 7 ноября). Автор и сам был на сцене. К нему грозно подступал милиционер: «Почему на одной ноге?!!» — «Я Цапля!» — отвечал этот высокий худющий студент театроведческого факультета.

-

«Лучшевсехний папа, или Краденое солнце». Инсценировка И. Васьковской по произведениям К. Чуковского «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит».

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Иван Миневцев, сценография и костюмы Варвары Иваник.Первое, на что я обратила внимание в этом спектакле, — коридор с серыми обоями с узнаваемым дамасским орнаментом, с настенным телефонным аппаратом, пожалуй, слишком современным, и хрустальной люстрой, так знакомо звенящей, когда кто-то идет. Коридор на самом деле в глубине, он ведет в темноту, туда, где ничего уже нет, где театральная условность заявляет свои права. Но заметила я его раньше, чем большую бумажную комнату на первом плане — угол с низким потолком, неровными окнами, вырезанными в бумажных стенах. Это комната Муры.

-

«Торговцы резиной». Х. Левин.

Театральное агентство «Арт-Партнер XXI».

Режиссер Петр Шерешевский, художник Анвар Гумаров.Спектакль Театрального агентства «Арт-Партнер XXI» «Торговцы резиной» — в программке обозначен как проект, автором которого является Леонид Роберман. Очевидно, увлечение этой пьесой у Робермана давнее, несколько лет назад ее в постановке Виктора Шамирова с успехом играли Татьяна Васильева, Ефим Шифрин и Иван Агапов. Сейчас Роберман попросил поработать с новыми актерами режиссера Петра Шерешевского и его постоянную команду, включающую художника Анвара Гумарова и композитора Ванечку с его «Оркестром приватного танца». Спектакль, прежде длившийся полтора часа, растянулся на три с лишним, оброс музыкальным сопровождением, масштабными декорациями и даже фирменным экраном Шерешевского.

-

«Пятый». По повести О. Жанайдарова.

Прокопьевский драматический театр.

Режиссер-постановщик Вера Попова, художник-постановщик Алексей Лобанов, художник по свету Андрей Козлов.В повести Олжаса Жанайдарова «Пятый» интрига закручивается буквально с первых предложений: «В детстве цыганка нагадала мне, что я умру, когда у меня появится пятый мужчина. Причиной смерти станет рак». После этого следует история героини (ее можно назвать историей взросления), написанная в форме монолога, в которой героиня, встречая разных мужчин, долгое время тщетно пытается стать счастливой. Несмотря на то что сюжет держит внимание читателя от начала до конца, все-таки завязка с пророчеством чрезвычайно выигрышный ход — кажется, что сценические возможности этого текста ограничены. Монологическая форма как бы подсказывает ставить моноспектакль — в самом деле, не выводить же на сцену всех персонажей, о которых вспоминает героиня, — но Вера Попова подошла к этому иначе.

-

В архиве появился № 116. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

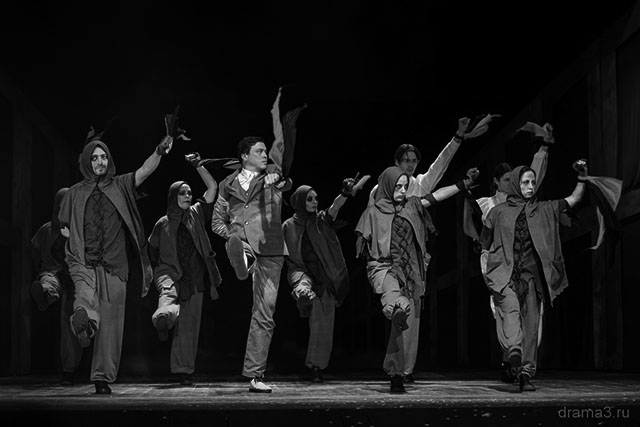

«Педагогическая поэма». А. Макаренко.

Театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Егор Чернышов, художник Светлана Тужикова, инсценировка Ярославы Пулинович.Толстая книга Антона Семеновича Макаренко «Педагогическая поэма» — роман, проза и совсем не поэма, хотя есть в этой книге романтическая тема...

Макаренко — не профессор Преображенский, никто из его расчеловеченных Гражданской войной воспитанников, прибывавших в колонию агрессивными зверьками, в дальнейшем не воровал и не бандитствовал. Если верить источникам, эксперимент по созданию нового человека удался. И, конечно, если верить тем трем тысячам учеников, что трое суток несли почетный караул у гроба своего учителя.

-

Проект «Театральная экосистема» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

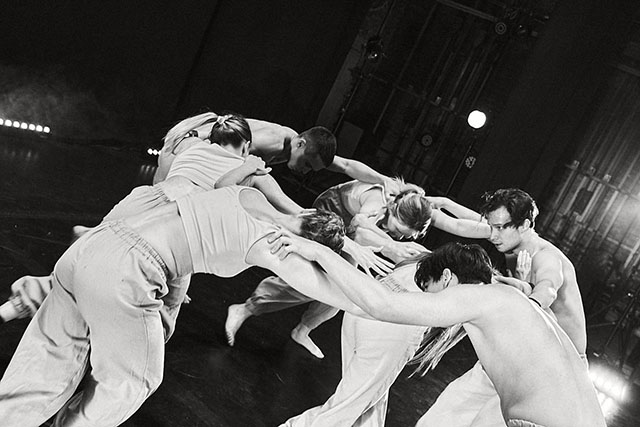

На излете 2024 года мастерская Вениамина Михайловича Фильштинского — знаменитая 51-я аудитория — отмечала юбилей: 35 лет.

Что и говорить, территория мастерской — особая: территория работы. То, что принципиально скрыто от посторонних глаз. Здесь — пахота. Артистический и режиссерский пот. Не до чествований.

-

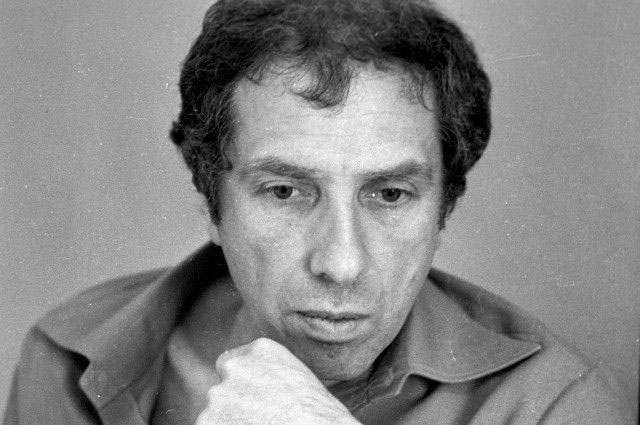

p>Повторять в сотый раз, что «Юрский — это наше всё» — глупо.

В сто первый вспоминать, как с его Чацкого начался для меня театр, — заниматься самоплагиатом, что я и делаю много лет.

Признаться, что его 85 отмечали вечерами памяти в другой жизни (такое ощущение, что примерно полвека назад), — горько и депрессивно.

Лучше всего отправить читателей и коллег на сайт Сергей Юрский — Памяти Сергея Юрского (1935 — 2019), если кто-то еще там не был. Сайт создан, собран Татьяной Жаковской, постоянно пополняется, — и пусть бы весь день 16 марта вы просто смотрели и читали. В этом будет больше пользы, чем опять повторять то, что 8 февраля 2019 года, в день смерти С. Ю. было написано, как теперь говорят, «в моменте». (К этому «в моменте» он наверняка отнесся бы с иронией, и проартикулировал примерно, как текст Зощенко, углами рта: «В моменте!»).

-

«Пустые поезда». Д. Данилов.

РАМТ.

Режиссер Алексей Золотовицкий, художник София Егорова.На маленькой черной сцене вагон электрички: два окна, четыре ряда кресел. Впереди кабина машиниста, она пуста — поезд движет в пространстве само время. Оно раскручивает его во все стороны, ездит по рельсам памяти главного героя, личность которого условна и отдана сразу нескольким артистам попеременно: Виталию Тимашкову, Алексею Гладкову, Сергею Чудакову и Максиму Заболотнему. Вагон поворачивается то внутренней стороной, то внешней, а в финале смотрит своей квадратной мордой в упор на зрителей и слепит фарами. Герой внутри него то следует куда-то вперед в неизвестность, глядя на застывший за окном черно-серый пейзаж; то возвращается в свое еще цветное детство, воспоминания о котором почти утрачены и только случайными всплесками — рябь на воде — отражаются на поверхности (поезд Москва — Сухум, страшная жара, бетон и волнорезы...); то забредает в глубокое прошлое, настолько глубокое, что оно и не его вовсе...

-

«Датский магазин лопат». По пьесе Н. Федоровой.

Пермский Театр-Театр.

Режиссер Кирилл Люкевич, сценография и костюмы Александра Мохова и Марии Лукки.В Пермском Театре-Театре появилась настоящая «черная комедия». Кирилл Люкевич поставил пьесу Настасьи Федоровой «Датский магазин лопат» в духе Тарантино или даже Дэвида Линча. Окончательно «черной» комедию назвать поостереглись, решили, что хватит осторожного «местами весьма черная». А так-то — ироничная. Хотя, какая уж там «ироничная». Это определение подходит к Оскару какому-нибудь Уайльду, но никак не к шекспировскому «Гамлету», где прямо обхохочешься, если с ума не сойдешь. Два могильщика роют могилу за могилой, а тела все прибывают, и рабочий день никак не заканчивается. Периодически пробегают мимо них то Гамлет, то Офелия, заносят завернутого в ковер ее папашу, однокашников Гамлета, а потом прямо всех подряд, как у Шекспира (но некоторых все же не доносят). А могильщики, бедные, все копают и копают, и мечтают только об одном — чтобы уже все эти трупы на сегодня кончились и чтобы выпить не как вчера, а в полную силу.

-

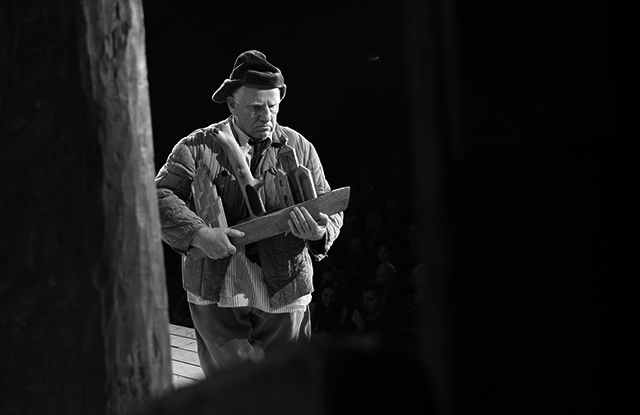

«Вишневый сад». А. П. Чехов.

Каменск-Уральский театр драмы — Драма номер три.

Режиссер Александр Балыков, сценограф и художник по костюмам Лев Низами.Цепляет сразу. Раздвигается красный бархатный занавес большой сцены старого ДК, в котором, несмотря на все заслуги, по-прежнему квартирует в Каменске-Уральском Драма номер три, и вместо детской с цветущим садом в окне усадьбы Раневской по обе стороны сцены — уходящие в бесконечность, грубо сколоченные из досок двухъярусные ряды с серыми занавесками. Казармы или скорее тюремные нары. На узких боковых стенках, обращенных в зрительный зал, полки с большими книгами в одинаковых серо-коричневых обложках. В полках справа врезана железная, отвратительно лязгающая дверь, за которой, когда она открывается, виден какой-то адский огонь — преисподняя? пыточная? газовая печь? И все. Персонажи будут появляться из разных отсеков этих камер, и почти все события будут происходить на центральной голой части сцены, которая в виде дороги тоже ведет куда-то за пределы видимого, в никуда — такой оптический эффект.

-

«Однажды рыба встала и пошла».

Челябинский театр современного танца.

Хореограф Дмитрий Чегодарь.Театр Ольги Поны — один из немногих отечественных театров, где худрук прямо подталкивает артистов к самостоятельному творчеству, помогает, не ревнует, радуется успеху дебютантов-постановщиков больше, чем собственному успеху. В Челябинске уже подросла целая плеяда новых авторов — а Пона не устает обращать внимание публики и критиков на их постановки.

-

«Тихий свет». Р. Козырчиков.

Невидимый театр (Санкт-Петербург).

Режиссер Семен Серзин.Пьесы Романа Козырчикова поэтичны, деликатно-мудры, тонки, почти прозрачны — подобны поэзии. «Тихий свет», написанный в 2019 году, в принципе, ничем особенным не выделяется среди всех текстов Козырчикова, и в связи с этим не очень понятно, почему же именно за него взялся Семен Серзин. Однако сам факт, что за драматургию Романа Козырчикова когда-нибудь «возьмутся», был неоспорим. Так же неоспорим, как и факт провала, «неумения» ставить пьесы этого уральского автора.

-

«Чайка». А. Чехов.

Театр Barbican (Лондон).

Режиссер Томас Остермайер, художник Магда Уилли.«Чайку» Томаса Остермайера в принципе можно было бы описать сверхкратко, мемом из «Кавказской пленницы»: «Птичку жалко». И на этом остановиться.

Нет у меня добрых слов в ее адрес.

Режиссер предельно постарался, чтобы от чайки-пьесы остались выщипанные перья. Провал Кейт Бланшетт, большой актрисы и звезды первой величины, как и остальных артистов — исключительно дело рук режиссера.

Тут ему славу разделить не с кем.

-

...Тонкая корочка раннемартовского льда на луже. Улицу почему-то не помню, а лед на углу Рубинштейна и Марии Ульяновой помню (наверное, шла, не глядя по сторонам, ничего не видя — ну да, так оно и было). Я иду с «Братьев и сестер» из МДТ, стою под тусклыми фонарями, записывая что-то в блокнот, но дело не в том. Пахнет весной и очень много воздуха — как будто театр накачал мир озоном. И хочется кричать «заживёёёём!», потому что это 1985-й, мы начинаем свободно дышать, вдыхать и выдыхать, и впереди новая жизнь, и у ее начала — этот великий спектакль. Точно — великий.

-

«Принц Гомбургский». Г. фон Клейст.

Никитинский театр (Воронеж).

Режиссер Лиза Бондарь, художник Алексей Лобанов.В воронежском Никитинском театре Лиза Бондарь поставила пьесу Генриха фон Клейста «Принц Гомбургский». Не очень-то богата сценическая история этой странной пьесы на отечественной сцене. Могу вспомнить только спектакль Михаила Мокеева в сценографии Юрия Харикова в «Et Cetera» в 1998 году, из которого я ничего не помню, кроме фантастических костюмов. Ставить сейчас «Принца Гомбургского», в котором явно силен прусский милитаристский дух, — это, конечно, и вызов, и принципиальный диспут. В романтической драме Клейста есть и прославление курфюрста Фридриха Вильгельма, монарха прусской династии Гогенцоллернов, и невероятный пафос подчинения монаршей воле, которая олицетворяет государство. Но есть в пьесе и другое: романтический, несколько сомнамбулический герой, мечтающий о подвигах, о славе, нарушающий то ли во сне, то ли наяву эту самую волю, приносящий монарху победу и приговоренный к расстрелу за неподчинение приказу.

-

«Ванесса». С. Барбер.

Московский театр «Новая Опера».

Режиссер Дмитрий Волкострелов, художник Леша Лобанов, дирижер Андрей Лебедев.Театр «Новая опера» продолжает пополнять свою афишу раритетными названиями, чередуя редко исполняемые у нас произведения оперного искусства XIX — начала XX веков с более поздними сочинениями второй половины прошлого столетия. На Крещенском фестивале, в этом году посвященном творчеству видного американского композитора Сэмюэла Барбера, театр представил премьеру его самой известной оперы «Ванесса» на либретто Джан Карло Менотти. Оперы Менотти «Телефон» и «Медиум» с успехом шли и идут в Москве и Красноярске, кроме того еще одну его оперу — «Ложь Мартина» — ставили в Москве и показывали в англиканском соборе артисты театра «Амадей» несколько лет назад.

-

Несколько слов в честь господина Г. К. и его сегодняшнего 70-летия

Каждый раз, находясь в темном зрительном зале на новом спектакле Григория Козлова, особенно приходя на протяжении последних полутора десятков лет в театр «Мастерская», неизбежно вспоминаю один из первых его спектаклей — «Москва. Моление о чаше», появившийся когда-то в Музее Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке. Точнее — премьеру сыграли в феврале 1992 года, и это был второй спектакль, после «Концерта Саши Черного для фортепиано с артистом» с Алексеем Девотченко, спектакля, получившего громкую славу при рождении и жившего многие годы с аншлагами в камерных пространствах города.

-

«Дон Кихот». По мотивам романа М. де Сервантеса.

Театр Наций.

Режиссер и художник Антон Федоров.Спектаклю предпослан светящийся на заднике эпиграф, взятый из лекций Владимира Набокова о «Дон Кихоте». Не буду его здесь приводить, ибо соблазн цитировать набоковские пассажи столь велик, что грозит полностью заместить собственный текст о постановке Антона Федорова. Скажу лишь вкратце: эпиграф содержит обращение к любезному читателю с предложением приятно провести время, наблюдая, как на залитой солнцем улице люди издеваются над живой собакой. То есть речь идет об откровенной жестокости романа Сервантеса, о которой Набоков не переставал упоминать на протяжении всех лекций, а один раздел даже непосредственно ей посвятил.

комментарии