-

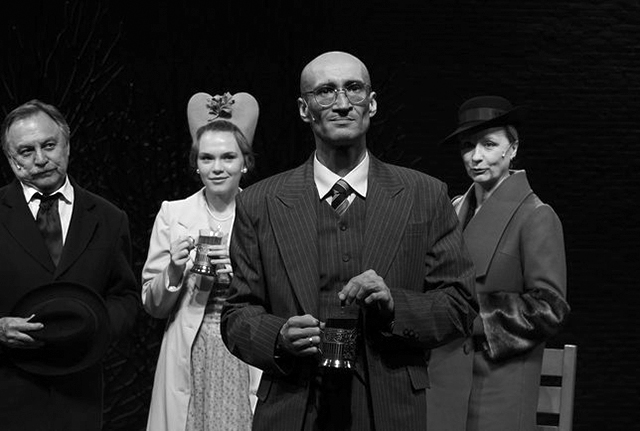

«За закрытыми дверями». Ж.-П. Сартр.

Ростовский частный театр «Человек в кубе».

Режиссер Катерина Рындина.Нет здесь гостиничного номера с диванами. Расчерченный на полу треугольник с треножником в центре и черными табуретками по углам — это и есть обиталище трех преступников. Треножник венчает тарелка от ударной установки, и она, если коснуться ее, звучит как гонг, когда его «голос» нужен в поддержку вескому слову. Усидеть на табуретках новые постояльцы не в силах: их мучительно корежит. Такое впечатление, что они жестоко замурованы в своих телах и пытаются освободиться, выпрастываясь из ненужной уже оболочки. Это впечатление усиливает саундтрек «Глубина грусти» Алексея Айги из известного сериала «Каменская». Тревожная музыка, уводящая в пространство иных миров.

-

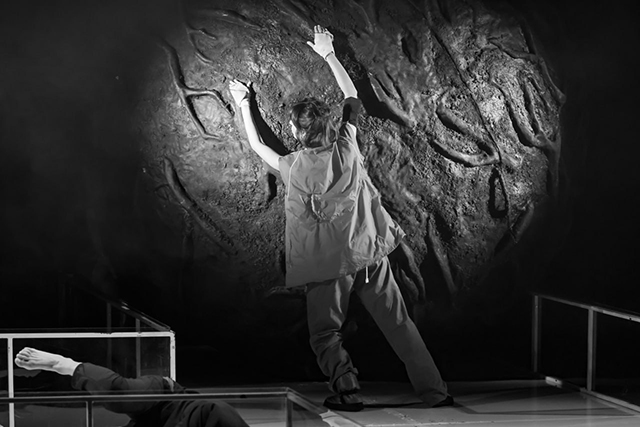

«Медуза Горгона».

Челябинский театр кукол им. В. Вольховского.

Режиссер Петр Васильев, художник Алевтина Торик.Миф о Медузе Горгоне известен как один из подвигов Персея. По одной из версий Медуза, как и две ее сестры — изначально чудовища. По другой версии она была прекрасной девушкой, но ее красотой пленился Посейдон и изнасиловал Медузу в храме богини Афины, и та не нашла ничего лучше, как обрушить свой гнев на девушку и превратить ее в горгону. Театр берет второй вариант мифа, где героиня оказывается заложницей ситуации.

-

О XII Фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге

По количеству премьер в рамках одного фестиваля уличных театров «Елагин парк» уверенно лидирует в российском пространстве. И причиной тому не только активные художественные поиски российских уличников, но и недюжинные заслуги организаторов. Дирекция фестиваля в лице Алены Мининой в постоянном поиске новых форматов и деятельно мотивирует артистов готовить свои премьеры именно для Петербурга. В этом году сразу восемь коллективов, среди которых такие титулованные и заслуженные, как театр «Странствующие куклы господина Пэжо», Театр клоунады «Микос», Театр Вкуса, театр «СоЛу» сыграли свои премьеры на площадях и полянах Елагина парка. Масляный луг не отдыхал ни минуты — променады и короткие выступления сменяли друг друга, а плотность показов на четырнадцати площадках в течение двух дней не оставляла никакой надежды увидеть все.

-

«Жирофле-Жирофля». Ш. Лекок.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Режиссер Геннадий Тростянецкий, музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, художник Мария Утробина.Музкомедия открыла сезон комической оперой, которой давно не было в Петербурге — про «Жирофле-Жирофля» многие из сегодняшних просвещенных театралов слышали (Алиса Коонен в московском Камерном театре, таировский спектакль, 1922 год!), но никто не видел на сцене. Грянувшая в 1874 году подряд в Брюсселе, Лондоне и Париже, год спустя привезенная в Петербург французами, выступавшими на сцене театра «Буфф», и сразу же взятая в репертуар Александринкой, жизнерадостная «Жирофле» по окончании таировской эпохи надолго исчезла с российских афиш.

-

«Записки сумасшедших».

Независимый проект Дмитрия Крымова.

Режиссер Дмитрий Крымов, сценография Дмитрия Крымова и Петра Вознесенского.Чулпан Хаматова играет в этом спектакле Божью коровку, Пчелу, Кактус, Старушку, Джульетту, Антигону и Анну Франк. Максим Суханов — Актера, Партнера, Ромео, Креонта, Бумажный Дневник и еще Черного Ворона. Достаточно для того, чтобы оправдать название «Записки сумасшедших». Театром сегодня, когда рушится мир, вообще могут заниматься, похоже, только сумасшедшие.

-

«Иванов». А. Чехов.

Воронежский Камерный театр.

Режиссер Михаил Бычков, художник Анна Федорова.Контраст особенно чувствуется, когда выходишь со спектакля в город, в пестрый, праздничный, иллюминированный вечерний Воронеж. Сливаешься с его веселой беззаботной уличной толпой (прямо как Дорн в Генуе) и идешь в ней, ощущая себя нервным черно-белым человеком в шляпе и длинном габардиновом пальто — прямо как Николай Иванов из спектакля Михаила Бычкова «Иванов»...

-

«Песнь любви. Песнь скорби». Инсценировка Е. Зайцева по мотивам «Экклесиаста» и «Песни песней».

Московский еврейский театр «Шалом».

Режиссер Полина Кардымон.Спектакль, которым «Шалом» открыл новый сезон — уже третий под художественным руководством Олега Липовецкого, — создан по текстам, якобы написанным царем Соломоном. Это «Екклесиаст» («Книга Проповедника») и «Песнь песней». Называется постановка Полины Кардымон «Песнь любви. Песнь скорби» и разыгрывается семерыми актерами (Григорий Каганович, Евгения Романова, Евгений Овчинников, Карина Пестова, Антон Ксенев, Алина Исхакова, Николай Тарасюк). В пресс-релизе спектакля полным-полно модных словосочетаний: европейский формат, перформативный формат, поэтический перформанс с элементами пластического этюда, постдраматическое существование, саунд-дизайн...

-

«Мы с тобой одной крови». Фантазии на тему рассказов о Маугли.

Большой театр кукол.

Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич, художник Марина Завьялова.Память избирательна, и воспоминания не всегда совпадают с тем, как было в реальности. Так и смутное воспоминание о «Человеческом детеныше», спектакле 2008 года первого набора мастерской Руслана Кудашова, не совпадает с тем, что я увидела в отрывках записи: помнила не то, что происходило, а то, что казалось и представлялось. В фойе театра перед новой премьерой шла выставка о спектакле 2008 года, но ничего не помогало вспомнить его, хотя я точно знала, что видела тот спектакль. Неожиданно память зацепилась за упоминание о группе Stomp, вспомнился гулкий удар по пустой бутыли от воды. Ритм того, первого спектакля азартно диктовал смену сцен, перемены в действии, нарастающую энергию, взрывающуюся в финале коллективным ударным танцем-игрой. В памяти остались некоторые роли, движения животных, точно воспроизведенные актерами, и ритм, ритм, ритм.

-

«Ермаковы лебеди». Инсценировка П. Коротыч по одноименному сказу П. П. Бажова.

Камерный театр (Екатеринбург).

Режиссер Антон Морозов.В этом году Павлу Петровичу Бажову 145. Дата не круглая, но городские власти решили отмечать. Основное художественно-интеллектуальное пиршество (в виде лекций, выставок, литературно-музыкальных тематических вечеров, презентаций книг, кинопоказов...) было в начале года, близко к дню рождения писателя. Но и сентябрю тоже вот досталось. Тем более Камерный театр Екатеринбурга, о котором речь, входит в Объединенный музей писателей Урала, находится в Литературном квартале, эпицентре событий.

-

Все, о чем эти фото с Кинотавра-2003, я даже не буду комментировать. Они сами за себя. Когда тебе вручает приз Тодоровский, а принимают решение Янковский и Рудинштейн, какие могут быть комментарии, кроме трех счастливых рож, среди которых и Ленечка Окунев...

Неожиданный и непредсказуемый этот человек, Леонид Окунев. Разве так можно уходить из жизни, в течение получаса, никого не предупредив?..

-

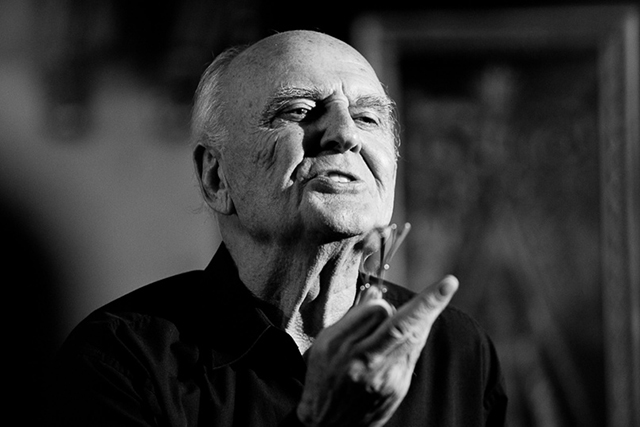

Мартона я увидел в еще дофокинской Александринке, естественно. А где еще, как не там.

Мартон для меня всегда был равен Александринке, и Александринка была равна Мартону.

В пафосном зале, где, как мне сказали, заседает обычно Художественный совет Александринского театра, была назначена читка пьесы, точнее — инсценировки «Петербурга» Андрея Белого, которую я взялся реализовать на исторической сцене. Я — это «молодой авангардист» лет сорока, которого по каким-то причинам позвали/пустили в святая святых, оплот традиционализма. Позолоченные люстры, бра, дверные ручки, длинный стол, красная бархатная скатерть на столе, примерно пятнадцать настороженных актеров за столом, директор театра в отглаженном синем костюме и почему-то в зеленом галстуке с многочисленными разноцветными портретиками Мерлин Монро. Все молча ждут Мартона.

-

О II Фестивале site-specific спектаклей «СПЕЦИФИК» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород — новая культурная столица. Такую цель поставил перед собой город на 2024 год, выиграв федеральный конкурс на это звание. В этом году второй раз в городе прошел фестиваль «СПЕЦИФИК», организованный Центром театрального мастерства. Спектакли создаются специально для фестиваля, они показываются только в один уикенд и становятся частью истории места, которое их приютило.

Никаких ограничений для режиссеров нет. Список локаций бесконечен, общей темы фестиваля нет. Только одно условие — материалом постановки становится русская классическая литература. Но в каждом правиле есть исключение. Так, на фестивале есть блок «Эксперимент», в который вошли работы, лишенные всякой литературной основы.

-

«Мать. Горькая пьеса». К. Богомолов, при участии А. Носовой.

Александринский театр.

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина.В личности Константина Богомолова больше всего поражает атомарность сознания. Молекулярное строение его жизнетворчества таково, что одно в его биографии никак не соотнесено с другим, словно он живет в периоде полураспада. Лучшие люди России в первопрестольном проекте Парка Горького «Голоса страны» и кровавая мелодрама, представленная на сцене Александринки, не имеют ни единой точки соприкосновения. Разве что слово «горький». Но если парк к буревестнику революции содержательно прилегает, то «Мать. Горькая пьеса» не имеет никакого отношения к роману про Павла Власова. Это очередная богомоловская игровая подмена, кураж: «Мать» — не «Мать», а вообще должен бы быть «Отец»...

-

«Закат». П. Пряжко.

Дом культуры «ГЭС-2».

Режиссер Дмитрий Волкострелов.В одном очень-очень концептуальном месте Москвы (ГЭС-2, бывшая электростанция, ставшая культурным центром), увенчанном очень-очень концептуальной скульптурой («Большая глина #4» Урса Фишера, оммаж творческому акту), очень-очень концептуальный режиссер Дмитрий Волкострелов поставил очень-очень концептуальный спектакль «Закат» по тексту своего любимого драматурга Павла Пряжко («Комитет грустящего божества», «Запертая дверь», «Злая девушка», «Поле», «Солдат», «Я свободен», «Хозяин кофейни», «Три дня в аду», «Печальный хоккеист», «Парки и сады», «Мы уже здесь»... целый репертуар). Белое, сверкающее, стерильное и какое-то надменное пространство ГЭС-2 со множеством пустот точно само провоцирует на поиск новых форм: никаких тебе намоленных сцен, традиций, теней предков, пыли кулис, установленных правил. Одна из недавних удач — спектакль-инсталляция «52 Гц» группы художников под руководством Антона Морозова, невозможная ни в каком другом месте, потому что действие происходило в огромном скелете кита (поговаривали — того самого, пятидесятидвухгерцевого, самого одинокого в мировом океане из-за невозможности запеленговать родную особь на той же частоте).

-

Творческая лаборатория Театра Наций в Краснодарском крае

Творческие лаборатории для театра всегда и праздник, и испытание. В июле в краснодарском Театре Защитника Отечества и в Новом театре Сочи прошла лаборатория от Театра Наций (при поддержке Министерства культуры РФ). И эта жаркая июльская неделя принесла театрам ценный опыт, а зрителям — яркие впечатления.

Особый профиль южного театра (да еще летом) — это все-таки установка на развлечение. Лаборатория работала с этим трендом, идя к серьезным темам через серьезные тексты.

-

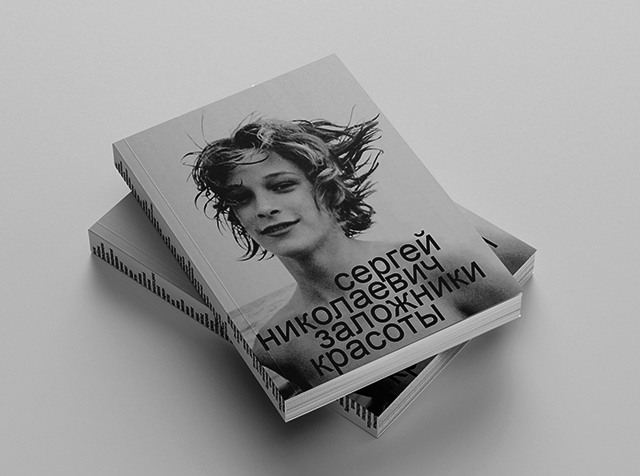

О книге Сергея Николаевича «Заложники красоты»

Последний день лета. Изумительное лето, еще и в сентябре обещают +26... Но логично собрать последний букет и одновременно начать сезон...

Деревня, маслята, яблоки, страхи будущего, печаль настоящего, лютики в банке, нервная игра в фанты — фенибут или золофт?.. И что мне тут какая-то, например, Венецианская биеннале?.. Собственно, и раньше она была где-то там, а я где-то тут, с корзиной по щелыковским лесам во время летних войн белых и красных в Свинкином лесу вблизи усадьбы Островского... Но когда сейчас между солением грибов и чтением новостей открываешь сеть и находишь очередное эссе Сергея Николаевича — да хотя бы о той же Венецианской биеннале, — попадаешь в некое иномирие и не только получаешь дозу настоящего эстетического удовольствия от того, как струятся слова и образы, но начинаешь философически думать о жизни. Вот как она, жизнь, шла... кто с кем встречался, куда ездил и о ком писал... где теперь я, где мы все, где эта условная биеннале и имеет ли она какое-то значение «в моменте», когда жизнь в пространстве культуры потеряла всякий смысл: культура получила такую зуботычину от действительности, что стали совершенно неинтересны ее шепоты беззубым ртом... А в реальности жить уже тоже невмоготу. Куда деваться?

-

«Одиссея».

Приморский краевой театр кукол (Владивосток).

Режиссер и автор инсценировки Наталья Слащева, художник Виктор Клочко.На сцене Приморского краевого театра кукол натянута волейбольная сетка, стоят большие камни — кажется, что сценография вдохновлена тихоокеанским пейзажем самого Владивостока. Оно и неудивительно, ведь даже местные бухты носят имена, отсылающие к древнегреческим мифам: Патрокл, Улисс, Аякс.

Наталья Слащева написала инсценировку, в которой смешала поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», актуализируя их, но не перенося в современность, а подчеркивая универсальную природу описываемых в них событий. Трудный для уха современного зрителя гекзаметр переведен в легкие стихотворные строки, разбавленные вполне бытовыми прозаическими текстами. Эпический дух в спектакле связан с его вневременностью, стремлением связать «сегодня» и «тогда» в единую картину жизни человека на земле. На его же создание работает и сценография (художник Виктор Клочко).

-

О выпускном курсе Сергея Черкасского

Нынешним летом из стен РГИСИ вышел курс Сергея Дмитриевича Черкасского. Заметный, неординарный выпуск. Но будет ли продолжение? Мастер набрал магистрантов — режиссеров-педагогов, но аудитория № 55, откуда каждые четыре года отправляются в большую жизнь актеры-черкаши (или черкасята, как их ласково зовут в институте), теперь будет чьей-то... только не мастерской Черкасского. Накануне нового театрального сезона, в котором вчерашние студенты уже будут играть на профессиональной сцене, важно оглянуться назад и запечатлеть, как на общей фотографии, лица выпуска’24.

-

Памяти Леонида Ремнева

Вчера на сцене Нижегородского ТЮЗа состоялось прощание с народным артистом России Леонидом Ремневым. Его имя для театра, где он проработал 52 года, значит чрезвычайно много.

Он, конечно, был протагонистом, лидером, негласным актерским гуру, к мнению которого уважительно прислушивались и старались, насколько возможно, соответствовать его яркой, самобытной личности. Казалось, он носил внутри себя некий высокий образ Артиста, которому следовал неукоснительно во всех творческих и житейских делах. Это позволяло ему сохранять достоинство в самых разных ситуациях и всегда оставаться на определенной нравственной высоте. Он был любим зрителями разных возрастов — в театр ходили «на Ремнева».

-

Весной независимое творческое объединение «Прекрасные дилетанты», сформированное год назад недавними выпускниками мастерской Сергея Бызгу, представило сразу две премьеры: «Мейергольд» на площадке Музея Самойловых и «Клей» на площадке ЦЕХЪ театра. За четыре полноценные премьеры сезона (три спектакля и один «читакль») независимый актерский проект вполне зарекомендовал себя как экспериментальный коллектив. Про два недавних спектакля «Прекрасных дилетантов» рассказывает Максим Каменских.

комментарии