I Международный Платоновский фестиваль в Воронеже

Андрей Платонов. «Волшебное кольцо».

Воронежский театра кукол «Шут» им. В. Вольховского.

Режиссер Валентин Козловский

Вот уже несколько дней в Воронеже проходит I Международный Платоновский фестиваль — масштабный проект, щедрый подарок к 425-летию города, которое будет отмечаться осенью. Из разных городов и стран сюда приехали исследователи и почитатели одного из ключевых и таинственных авторов XX века, Андрея Платонова. В Воронеже, где Платонов родился, начал литературный путь, создал семью, снискал признание, о писателе помнят и стараются не утратить связующую с ним нить. В одном из домов располагались редакции газет, с которыми сотрудничал молодой литератор. Напротив был Главпочтамт, откуда он часто отправлял свои рукописи. В атмосфере этого города — исток платоновской тематики. Отсюда течет поэзия «железнодорожья» — с поездами, нежнейшими созданиями, достойными тех же слов, что и Женщина, с машинистами — поэтами своего дела.

Программа поражает широтой и многогранностью. Платоновские чтения с участием ведущих специалистов ставят новые проблемы в изучении писательского наследия («Андрей Платонов и киномифы 1930-х годов», «Рождение поэтики абсурда у Платонова», «Поэтика прозы Платонова и советская архитектура 1920–1930 годов»). Открыты выставки, среди которых выделяется экспозиция картин из Третьяковки. Здесь платоновская эпоха представлена с разных точек зрения, обнаружены точки сопряжения-отталкивания советской живописи (Петров-Водкин, Юон, Филонов, Самохвалов) с платоновским творчеством. Участники музыкальной программы форума — мировые звезды: виолончелист Давид Герингас, скрипачи Гидон Кремер и Виктор Третьяков, пианисты Владимир Могилевский и Фредерик Кемпф, оркестр Юрия Башмета и Квартет имени Бородина и другие. Вектор музыкальной программы — современники писателя (Шостакович, Прокофьев, Рахманинов, Мясковский).

И, наконец, театр. Для провинциального фестиваля, который, к тому же, проводится впервые, это роскошное начало: «Буря» Доннелана, «Соня» Херманиса, «Неподвижные пассажиры» Жанти, «Калигула» Някрошюса — спектакли, знакомящие воронежцев с лучшими образцами современного театра. Есть, разумеется, и платоновская линия, постановки по прозе писателя (ведь драматургия Платонова для сцены до сих пор terra incognita), среди которых и «Рассказ о счастливой Москве» Карбаускиса. Однако отделять две линии друг от друга не хочется. Скажем, «Калигула», соседствуя со спектаклями по Платонову, заставляет вспомнить, что Камю творил в одно время с ним, и сопоставить проблемы, затронутые классиками.

Первым собственно платоновским спектаклем стало «Волшебное кольцо» Воронежского театра кукол. «Волшебное кольцо» дает режиссерам простор для фантазии: можно претворить на сцене игровую стихию, праздничную условность, воплотить водоворот чудес и превращений. Ведь Платонов создает в своей сказке русскую Иллирию: протяни руку — и получишь желаемое. Нужно только (и в этом простая до наивности платоновская истина) быть честным, чистым и помогать другим, чем можешь. Помог главный герой Семен собаке, выкупил ее у живодера, затем помог кошке со змеей, — и они Семену пригодились. Змея оказалась змеиной царевной, пригласила спасителя в свое царство и научила попросить у отца волшебное кольцо: стоит переменить его с пальца на палец, как из-под земли вырастают молодцы, готовые исполнить любое желание. В тексте сказки заложено множество «приманок» для театра, с точки зрения организации чудес и устройства существ. Скажем, написано, что у Змеиного царя кольцо на пальце руки — и сразу воображаешь вид этого персонажа.

Казалось бы, «Вошебное кольцо» — удобный повод разрушить представление о Платонове как о болезненном холерике, через которого, как заметил Алексей Варламов, «изломанным, надорванным, вырывавшимся из горла языком заговорило самое страшное время русской истории». Тем более, если учесть пространство Воронежского кукольного театра с его изумительной архитектурой — огромным зданием, напоминающим сказочный замок. На площади перед театром сидит бронзовый Белый Бим Черное Ухо. На колонны вскарабкались мифические изваяния. Стену театра украшают гигантские часы, где вместо цифр металлические фигуры шутов. Внутри здания — превысокий, пронизывающий все этажи, вольер с экзотическими птицами. А в «домашнем» музее театра прячется маленькая вселенная странных созданий, кукол из спектаклей Валерия Вольховского, который руководил коллективом больше десяти лет до 2003 года и с именем которого связана ярчайшая страница в истории этого театра.

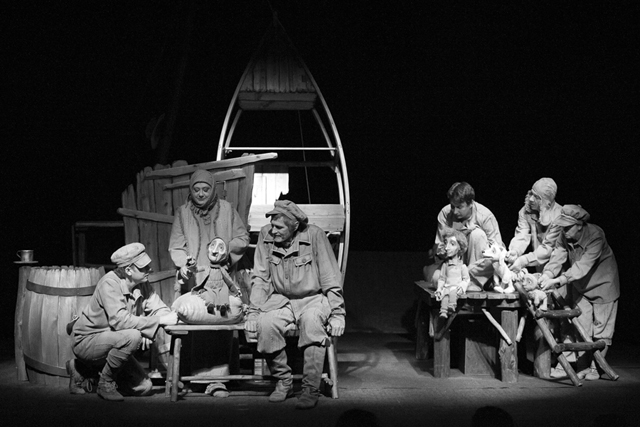

Однако режиссер Валентин Козловский избрал другой путь, демонстративно повернув сказку в сторону ожидаемого Платонова. Не надрывного холерика, конечно, но уж точно страдальца. Сценография Александра Ечеина создает вполне ожидаемый образ платоновского мира (как его понимает массовый читатель). Скелет лодки острием вверх — визуальная ось пространства, дощатые заборчики, деревянные лавки и помост. Действие начинается буднично, по-житейски: один деревенский житель рассказывает сказку другому: «Жила-была крестьянка, с ней сын…». Дальше два плана, живой и кукольный, будут чередоваться: планшетные куклы разыгрывают сказочную историю, актеры же, становясь деревенскими обывателями, связывают эпизоды друг с другом, поясняя зрителям сюжет. Жизнеподобное существование этих персонажей (они чинят забор, заколачивают гвозди) нарушает летящий ритм сказки и задает иной ритм: плавный, замедленный. Нельзя сказать, что между живым и кукольным планами соблюдена смысловая дистанция. Да, кукольная реальность чуть светлей, чуть красочней (тогда как актеры одеты исключительно в серые суконные костюмы), но все же грусть пронизывает весь сценический мир — в том числе и кукол с их печальными лицами и красивыми глазами.

В противовес безвременью сказки Козловский поместил персонажей в исторически конкретную реальность, напоминая о времени, в котором творил Платонов. Даже кукольные царь с царицей, к дочери которых сватается Семен, представлены как советские типажи: он — простоватый толстячок, этакий беззлобный чиновник, она — дама родом из советских «потолочных» пьес, где интересы героев не выходили за бытовые пределы. Внешне царица (как кукла, так и образ, создаваемый Еленой Киселевой вживую) чем-то напоминает тех характерных героинь, которых замечательно играла в кино артистка Евгения Ханаева.

Наиболее органичны щемящие, трогательные сцены спектакля: когда игрушечная кошка, сонливое существо с поникшими длинными ушами (совсем в духе норштейновских персонажей), ласково трется о плечо сникшего Семена или когда мать главного героя вынуждена просить под окнами кусок хлеба. Линия чудес, напротив, приглушена: она решена художником и играется артистами нарочито «постно» — до такой степени, что рискует оказаться непрочитанной. Но здесь вступает в свои права слово — ему доверено донести до зрителей смысл превращений. Роль молодцев исполняют не какие-нибудь игрушечные всесильные богатыри, а актеры в амплуа простоватых мужичков (скорее шукшинских, чем платоновских). В ответ на повеления хозяина мужички растерянно смотрят в зал, пожимая плечами: мол, как прикажете это исполнять? Решения находятся самые простые. Так, получив задание построить к утру хрустальный мост от Семеновой избы до царского дворца, мужички опускаются на лавку, почесывая головы. Но тут же достают бутылку и рюмку — безмолвный ответ на свои сомнения. И вскоре уже кукольные царь с царицей вышагивают по лавке, а работнички незаметно от них чокаются: мост-де хрустальный!

Режиссер заостряет ущербность этой жизни. Михаил Каданин, играющий Семена, исполняет в спектакле песни на стихи Платонова, и во время одной из них ему подыгрывает кукла — старичок с культей вместо ноги.

На протяжении всего действия у колосников, в самой удаленной из зрителей точке, висит макет: можно разглядеть очертания острова, на котором стоит замок. В самом финале актерам позволено подойти ближе, попробовать дотянуться до него, но этот замок — воздушный, недосягаемый островок мечты.

Сказать, что спектакль «Волшебное кольцо» вызвал восхищение, тем более на фоне таких мощных соседей по программе, нельзя. Но он настроил на доверительный, неторопливый разговор. Это один вариант воплощения Платонова — чуть сентиментальный, нарочито житейский, открытый в своих чувствах. «Соня» Херманиса, к примеру, выразила совсем иной полюс. Да, «Соня» — спектакль не по Платонову, но кто поспорит, что интонация его платоновская по сути — с тем же самым поиском чистого и при этом обыкновенного человека, который жертвует собой ради счастья других. Актер Гундарс Аболиньш не играет свою героиню серьезно, а всегда остраненно, с иронией. Между тем Соня — совсем иная, чем видишь на сцене, — возникает в нашем воображении. А какие еще способы воплощения Платонова обозначит фестиваль — посмотрим.

Комментарии (0)