На большой сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоялась премьера спектакля по современной пьесе

Игорь Шприц. «Мерси». БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Владимир Золотарь, художник Олег Головко

История возникновения «Мерси» в БДТ — непростая и в чем-то очень личная. Несколько лет назад Темур Чхеидзе объявил конкурс на современную пьесу, которая могла бы быть поставлена на большой сцене. Среди победителей оказалась и пьеса Игоря Шприца, переработавшего для сцены и перенесшего в настоящее коллизии «Обманщиков» Марселя Карне, одного из любимых фильмов Чхеидзе. В течение нескольких лет театр искал режиссера «под историю». В итоге им стал Владимир Золотарь. Таким образом, всё то, в чем нуждался в последнее время БДТ (современная пьеса, молодой, но уже опытный режиссёр с внятной художественной позицией, свежие актёрские силы) совпало. Но только формально.

Фильм Карне вышел в 1958 году. В нём послевоенное поколение «золотой молодежи» манифестировало отказ от любых ценностей. В сексе с первым встречным формулировался вызов французских «бунтовщиков без идеала». Уже немолодой поэтический реалист Марсель Карне всматривался в этих чужаков со стороны, но внимательно. И попирал их нигилизм любовью.

Любая, самая незамысловатая вещь хороша ко времени. Вспомните, например, сиквел мультфильма про Трубадура и его друзей, появившийся в 70-е: время ушло, а его авторы продолжали воспевать свободу и вольный дух странствий. Так и фабула пьесы Шприца — куда уместнее смотрелась бы в контексте 90-х с их апологией бунта и гимном контркультуре. Целый ряд положений этой пьесы рифмуется с поточной продукцией начала 90-х, вроде фильма «Авария — дочь мента» Михаила Туманишвили. При этом в «Мерси» гораздо больше от криминально-сериального бэкграунда самого Шприца, чем от истории Карне, и уж тем более от дыхания улицы. С последним драматург знаком скорее понаслышке, а потому скорее играет в «жанр», притягивая к нему за уши как идеологию «бунтовщиков без причины», так и конфликт поколений. Современная молодежная субкультура понимается им усредненно, как «тусовка вообще», а любой человек, младше двадцати пяти — «маргинал вообще». И он не чувствует разницы между андеграундом и просто клубом, расположенным где-то в бывшем бункере.

Одним словом, главная интрига премьеры заключалась в том, кто кого победит: Золотарь — пьесу, или пьеса — Золотаря? Сумеет ли режиссер преодолеть дефицит «здесь и сейчас» и отсутствие социального адреса? История театра знает немало таких примеров, когда пьеса уровня «ниже среднего» начинала играть в руках умелого режиссера. С одной стороны, Золотарь достаточно умело подобрал формальный ключ, смоделировав пространство спектакля (отсылая нас к первоисточнику и подчеркивая «кинематографическое» происхождение истории).

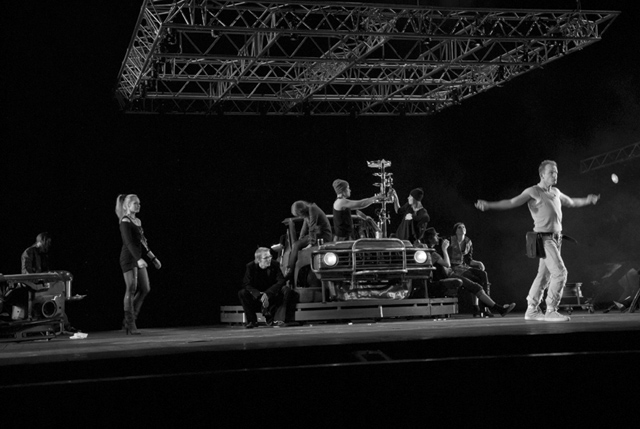

В первой же сцене задается ракурс подачи событий: всё, что происходит на сцене — только воспоминания главного героя, юноши по имени Матвей, о любви, которую он потерял. Правда, этот приём довольно быстро перестает работать, и Матвей становится участником действия, наравне с прочими персонажами. Светом выделяется «крупный план» и уводится в тень второстепенное. Железная стена-занавес Олега Головко эффектно разрезает действие на отдельные эпизоды, а двери в ней, раскрывающиеся то по очереди, то вместе, наоборот, эти эпизоды монтируют. Бронированная фактура спектакля — говорящий знак, «доспехи», за которыми прячутся герои, скрывая свою человеческую уязвимость. Такие же говорящие знаки — раздолбанный джип, центральный элемент композиции, и мусорные пакеты, унесенные в финале ветром — суть «мыльные пузыри», лопнувшие мечты.

Однако, «кинематографизм» — только канва, по которой режиссеру приходится вышивать отношения. Вот здесь и начинаются проблемы. Золотарю не удается преодолеть мертворожденность конфликта и почвы, на которой он вырастает. Заявленная история индивидуальности и социума, репрессивного по отношению к ней, не получает поддержки и развития. В первую очередь потому, что субкультуру со сколь-либо внятной идеологией, образом жизни, манерой поведения заменяет невыразительная массовка. Ее участники — молодые актеры Алексей Винников, Юлия Дейнега, Варвара Павлова, каждый из которых заслуживает отдельного «соло», — смотрятся какими-то ряжеными. Даже обаятельный Федор Лавров в роли насмешливого «главаря», идеолога нигилизма, Антона — фигура скорее риторическая. Единственный внятный персонаж — Бэбэ (Ирина Патракова). Переросшая свою среду, горькая и умная, она раньше других догадывается о том, как непоправимо далеко могут завести «жестокие игры».

Главный лирический дуэт (Михаил Касапов и Карина Разумовская) оказывается заложником криминально-мелодраматической схемы. Понятно, что любовь — та единственная максима, в которой Карне, Шприц и Золотарь нисколько не противоречат друг другу. Но в итоге, сколько бы ни выкладывалась постановочная группа спектакля на пути к поэтическому обобщению, драма главных героев, лишенная внятной социальной почвы, оказывается локальной, частным случаем. Девушка Мерси, мечтавшая, как ей казалось, о белом мерседесе, а на самом-то деле — о любви, безусловной и не знающей преград, оказывается жертвой инфантилизма, своего и Матвея, их неготовности признаться в чувствах, взять на себя ответственность за другого.

Вглядываясь в центральный образ спектакля — автомобиль, который молодые актеры осваивают, будто акробатический станок, ловишь себя на мысли, что текст Шприца стоило бы зарифмовать, положить на музыку, и тогда его фабула куда более уместно смотрелась бы в жанре мюзикла, условностям которого мы с удовольствием отдали бы дань.

Я решительно не понимаю, зачем БДТ заказал пьесу про молодежь сериальщику И. Шприцу (см. сериалы по его сценариям «Пятая казнь», «Лабиринты разума», «Империя под ударом» и пр. Названия-то какие!)? Кто адрес послания? Благополучные «папики» и озабоченные отцы — такие, какого в лучших традициях застойного ТЮЗа советских времен играет А. Фалилеев? Сурово, но тепло обнял сына… с пониманием трудностей жизни надел фртук и пошел лепить пельмени, смахнув скупую слезу… А сын прочувствованно ответил: «Спасибо, отец». И они снова обнялись…

Чья тут «подпись»? Шприца? Золотаря? И, я хочу понять, кто это смотрит? И мне (условному «отцу»), и моим детям (скажем, студентам) смотреть на это даже не смешно — неловко. Так кто адресат? Поклонники сериалов Шприца? Но это не зрители БДТ, по крайней мере, не те люди, которых мы привыкли числить зрителями БДТ.

Я решительно не понимаю, зачем хороший режиссер Владимир Золотарь согласился делать этот заведомо провальный, фальшивый материал (и не надо поминать всуе Марселя Карне, на протяжении всего спектакля никакой Карне не приходит в голову. Сведения об «исходнике», полученные из статьи Т. Джуровой, только умножили мою скорбь…)? Зачем ему, человеку с репутацией, гробить эту репутацию? А потом объясняй людям, что, мол, «Золотарь может не так и не это…» Спектакль «МЕрси», с ударением на первую гласную — печальный результат режиссерского комппромисса. Хочется сказать: «МерсИ, больше не надо», — с удареним на последнюю.

Я решительно не понимаю, почему Володя Золотарь не поступил с этим плоским дурновкусным текстом (от каждой его фразы начинаются судороги ушей), радикально, превратив его в либретто для мюзикла, почему он не позвал хорошего композитора и не поставил мюзикл, а три часа мечется между попытками сказать что-то про жизнь (Е. Толубеева — мама играет эпизод с Мерси очень достоверно), прихватами старого советского ТЮЗа (типа «Остановите Малахова!») и музыкальным шоу с танцами вокруг автомобиля (И. Григурко сработал их в лучших традицих плохой отечественной попсы). Вообще, говорить об альтернативщиках попсовым языком — это себя не уважать…

Актеры не щадят живота, М. Касапов, И. Патракова, Ф. Лавров отчаянно работают «спасателями на водах», но мутный ситком, сжатый до трех часов (он может вообще-то и безбрежно продолжаться, между прочим, финала нет…) топит их театральный героизм в своих мутных водах.

Это и есть цена режиссерского компромисса… Слов нет, как обидно.

Прошу прощения за дезинформацию. В текст закралась ошибка. Игорь Шприц не участвовал в конкурсе драматургов, организованном Еленой Ковальской. «Заказ» ему пьесы Темуром Чхеидзе лишь случайно совпал по времени с этой лабораторией.

Посмотрели с друзьями спектакль. Возможно мы не такие опытные зрители и знатоки такого непростого искусства как Театр, но спектакль понравился. Краем уха слышали разные мнения, но «Ужас» или что-либо подобное не звучало. Я бы не выделяла и не отделяла бы работу режиссера, актеров и сценариста. Все гармонично. Есть над чем подумать, есть на что посмотреть. Не понятно, откуда такое детальное и предвзятое отношение к авторству. Спектакль сделан с любовью. Это видно. Отдельное Спасибо режиссеру. И ребята молодцы. Среди зрителей и «отцы» и «дети». По многим репликам можно судить, что у спектакля есть свои адресаты. Право же, не надо так обижаться. И потом, на кого? и за что? А компромиссы…. Как же без них.

И мы посмотрели. И весь спектакль не понимали — где мы? Неужели в БДТ и это сериальное мыло — его нынешний уровень?..

Уважаемый Зритель, и видимо, достопочтенный зритель БДТ, неужели три предложения — это все, что Вы хотели бы сказать. Или Вы те, кто уже все сказал выше. Или хотя бы намекнули, что, мол присоединяетесь к ним. Было бы понятно. Последнее из трех предложений, не совсем согласованно . Уровень чей?

Критикуйте, рассуждайте, спорьте, аргументируйте, наконец. Мы хоть и не часто (ну ни на все премьеры), но в театры ходим. Разного уровня спектакли видели. Но так, чтобы зайти в блог, и кинуть «Смотрели. Тьфу.» Не кажется ли Вам это немного странным.

Сегодня, мне позвонила одна из приятельниц, с которой были на спектакле. Славный, образованный человек. За два часа до спектакля в ее жизни произошла большая неприятность. Она была уверена, что посидит первое отделение (из приличия) и уйдет. Но сложилось все иначе. Бежала на второе…

И потом, позвольте обратиться к знатокам жанра. Что определяет понятие «полный провал» (это выдержка из резюме в «Афише») Мнение одного-двух критиков, всех критиков или зрительское голосование? Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? Или есть еще какие-то критерии?

Заранее попрошу отнестись к моему вопросу серьезно и спокойно (я, если чего не понимаю, то спрашиваю). Не усмотрите подвоха. А то ведь заклюете. Тогда уж лучше не отвечать.

Молчание в ответ на мой вопрос — вполне предсказуемая реакция. Критики не говорят с простыми смертными.

Но, уважаемые критики, вы вправе знать — спектакль понравился многим!

К сожалению, сами работники БДТ горюют: изменился наш зритель, не те ходят…

«Авария, дочь мента» — фильм конца 80-х, а не начала 90-х. «Две большие разницы», простите…

Вот и славненько! Нашли крайнего. Зритель не Тот! А работники горюют, и под него непутевого подстраиваются. Сценарист плачет, но пишет. Режиссер рыдает, но ставит. Артисты, бедолаги, стиснув зубы (им эмоции показывать нельзя – других возьмут) играют. Руководитель театра попивает корвалол и молча смотрит на это безобразие.… И все ради зрителя! Так получается?

Мы 30 лет ходим в БДТ и были Теми.… Ах, да! Люди меняются! И порой не в лучшую сторону!!! Высказали мнение, отличное от Вашего, и стали плохими…

Гостю, обижающемуся на то, что ему не отвечают критики…

Здравствуйте!

На самом деле, зритель всегда был разный. И всегда критика горевала о «непритязательных вкусах», театр решал, «публика дура» или «зритель умный», а группа «Социология и театр» в 80-е годы точно указывала, что лидерами проката являются Рацер и Константинов.

Но у каждого театра был свой зритель, и понятие «зритель БДТ» было сформировано десятилетиями: это те, кто стоял за билетами и жег костры, чтобы попасть к открытию кассы. Чтобы увидеть УРОВЕНЬ театра, не похожий на уровень других сцен. Это была ленинградская интеллигенция — та, которую лично я знала в детстве, ощущала ее присутствие в зале, хотя была «средней школьницей», о которой много слышала от старших, а последний раз видела в таком количестве на похоронах К. Ю. Лаврова. Там были и те, кто давно не ходил в меняющийся БДТ… Я сидела в ложе второго яруса и старалась запомнить лица этих людей, шедших прощаться с уходящим БДТ, с Кириллом Юрьевичем.

Зритель БДТ менялся давно, это естественно. Уже давно легендарный киоскер книжного киоска БДТ Наташа говорила мне, что в репертуаре появились спектакли, зритель которых к книжному киоску в антракте не подходит вообще, только в буфет! И когда мы делали нашу «Аркадию», зрительского провала боялись и Лавров, и я (ничего ж веселого, тонна филологических разговоров!), и администрация, не боялся только Эльмо Нюганен, приезжий режиссер, идеалистически считавший, что в Питере по-прежнему есть интеллектуальная интеллигенция. И когда внезапно на «Аркадии» возник настоящий зрительский бум, та же Наташа говорила мне, что у киоска в антракте стала возникать толпа: щупают книжки, рассматривают (хоть подержать!), только купить не на что. А старые билетеры твердили: «Наш зритель вернулся. И молодежь университетская пошла».

Вот что имееется в виду под зрителем БДТ и его изменениями.

Скажите теперь, мы могли бы увидеть «Мерси» в Ленсовете, Комиссаржевке, Комедии? Да запросто! Зритель каждого из этих театров имеет собственные характеристики, эти театры всегда рассчитывали на другие социальные группы, другой вкус. Каждый выбирает спектакли сообразно уровню своих художественных притязяний. Отправляясь в БДТ, человек что-то имеет в виду, на что-то надеется. И на «Мерси», увы, не стоит печать «БДТ». Во всех смыслах. А так — все в порядке.

Уважаемая Марина! Спасибо большое за ответ. Во многом с Вами согласна. Только первые две строчки комментария (в сочетании) звучат очень недоброжелательно. Я не была (по крайней мере не считала себя) обиженной. Уж Вы, как никто другой, знаете цену интонации каждого слова. Зачем?! — это не обида, а удивление. Я попросила просто ответить. А Вы сначала «клюнули», и только потом ответили. «А так — все в порядке»

Всего доброго.

«Всем спасибо»

Игорь Шприц. «Мерси». БДТ им. Г.А.Товстоногова. Режиссер Владимир Золотарь. Художник Олег Головко

«Мерси» – эффектное, энергичное, броское зрелище. Проба пера известного молодого режиссера Владимира Золотаря на академической сцене, по всем приметам, должна была принести безусловную победу. Но радостное ожидание жухнет, как осенний лист, еще недавно манивший солнечной окраской. Происходит это не сразу, а где-то с середины спектакля. И только одно из первоначальных впечатлений остается не поколебленным. Вновь после астафьевского «Веселого солдата», слишком быстро снятого с репертуара, подтвердилось – в БДТ великолепные молодые актеры. Кажется, им нет преград, они способны на все, в том смысле, что любую психологическую задачу выполнят (если ее верно поставить) и летают по сцене не хуже цирковых акробатов. Особенно хороши «летающие» мальчики и девочки, когда заняты в спектакле одной командой. Редкое сегодня чувство локтя, ритма, единого дыхания, театрального ансамбля у них в крови. И хотя в молодой труппе представлены разные актерские школы, сценическая культура, помноженная на самоотдачу, искреннюю работу на общий результат, преображает старые подмостки. Вот она, хорошо понятая и усвоенная БДТвская традиция. Недовольные спектаклем ругают пьесу. Признаться, поскольку произведение Игоря Шприца не опубликовано, познакомиться с ним не удалось. Поэтому попробуем исходить из зрительских впечатлений. Сюжет вкратце таков. Девушка по прозвищу Мерси (от марки автомобиля и женского имени Мерседес) играет в переходе метро на флейте. От преследований милиции ее спасает случайный прохожий, юноша по имени Матвей. В благодарность Мерси (К. Разумовская), которая на самом деле Людмила, приводит его в убежище к своим друзьям. Дальше все обычно: трудная любовь на полукриминальном фоне завершается трагически – гибелью девушки Мерси. Впрочем, к этому моменту она уже слилась со своим автомобилем в единое целое. И все же возможны варианты. Кажется, сценический диссонанс возник оттого, что режиссер разошелся с пьесой. При этом художник Олег Головко как будто угадал ее фишку, установив в центре сцены памятник невоплощенной мечте – раздолбанный (а может, погибший в аварии) автомобиль. Фронтально сцену рассекает тяжелый «железный занавес». Узкая полоска авансцены отведена «нормальным» людям. Остальное пространство, распахнутое во всю ширь, принадлежит маргиналам. Как разыграют эту карту в спектакле? Действие развивается в двух временных планах. В настоящем времени случаются основные события, они взяты в скобки воспоминаниями студента юрфака Матвея о нескольких днях (или неделях, месяцах?) пребывания в неформальной среде. А что если не только времена и пространства, но и ментальность Матвея и многочисленной тусовки фатально не совпадают? Режиссер заботится о взаимовлиянии, о компромиссе героя с самим собой, о его смелости или трусости. Но как быть, если полное растворение в другом, даже во имя любви, невозможно? В сцене погони, когда Матвей пытается уберечь Мерси, на полной скорости мчащейся к своей смерти, их воображаемый диалог звучит алогично, нелепо. «Сигналы», подаваемые одним другому, не расшифровываются, влюбленные не понимают, не чувствуют друг друга. Абсурдный исход заставляет вернуться к первоначальной точке. Показавшаяся режиссеру расхожим литературным приемом греза Мерси о серебристом мерседесе, на самом деле играет в пьесе другую роль. Это и есть подлинная, наполняющая сердце и душу, позволяющая взметнуться над общим строем, звездная страсть Мерси. Над ней можно посмеяться или отнестись как к романтическим бредням, но нам пора привыкать к тому, что это все всерьез. Трагическое искажение сущности определило основную коллизию пьесы. «Мерси» – «Ромео и Джульетта» навыворот, в ней говорится о сегодняшнем бытовании привычных ценностей. Надо сказать, что Матвей, каким он дан в спектакле (студент СПГАТИ М. Касапов по праву ведет главную тему), не столько растворен в любви, сколько знакомится с внешним миром. Процесс инициации проходит успешно. Как будущий юрист, он погружается в гущу жизни, как человек молодой, проверяет себя, пределы своих возможностей. Скорее всего, свободолюбивая молодежь, прописавшаяся на сцене БДТ, в реальности не существует. И укрытие их (подвал, чердак, бункер?), не имеющее осязаемых границ, весьма условно. Что не меняет нетривиальной сути событий. В среде городских «хиппи» (назовем их этим отслужившим словом), отнюдь не чурающихся благ цивилизации, нравы царят отвязные, но закон стараются не нарушать. В криминальные игры вступает как раз пай-мальчик, будущий дипломированный специалист, обеспечивающий юридическое прикрытие шантажу и вымогательству. Деньги нужны, чтобы купить мерседес и подарить его любимой. Но, как известно, «Благими намерениями…» «Хождение в народ» не осчастливило ни одну из сторон. При их сближении оказалась приемлемой диффузия, но не синтез. Для Матвея проникновение в чужую среду едва не закончилось «потерей лица». Герой возвращается домой как раз вовремя, чтобы успеть сдать экзамен и приступить к подготовке диплома. Любовное приключение если не забыто, то остается в прошлом. В спектакле сопоставлены две истории брошенных отцов, но решены они формально, в сериально-утопическом ключе. А ведь в случае Матвея могла возникнуть «картина маслом» – «возвращение блудного сына». Сценические «отцы и дети» усиленно играют в благодатное бодрячество. Похоже выглядит история с милиционером, открывающим и закрывающим спектакль. Мент-перевертыш в начале кажется злодеем и преследователем, в финале он человек «просто», которому приглянулась девушка с флейтой. Артист И.Федорук уловил милицейскую походку и повадку, но сыграть ему предложено приторное сочувствие. Хотя на этом самом месте мог бы быть еще один «урок жизни», многообразие которой герой только учится распознавать. Жанр пьесы обозначен бесхитростно – «печальная история». Ее сценическая версия тяготеет к другому масштабу, к обобщению без притязаний на остроту, так как рассказываемая история не блещет репортажной новизной. Создается впечатление, что исполнители продираются к зрителям сквозь многослойную условность. Первая ступень связана с киностилистикой зрелища, которая, конечно, укрупняет сценическое высказывание, но заставляет играть, в основном, на средних планах. Вторая, но не последняя, «условность» кроется в трактовке, опирающейся на любовное клише, слишком идеальное, чтобы быть правдивым. Третья, проистекающая из первых двух, отражается на способе существования актеров, несущих в себе неизбывный позитив, как если бы воспитанные, вежливые, хорошо обученные молодые люди взялись предъявить нам уличных отщепенцев. Помечтаем и мы – если бы режиссер позволил актерам «выскочить» за рамки привычной love story, на этой вытоптанной поляне могла бы разыграться современная трагедия или (как предлагается в комментариях) новейший мюзикл.