В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Вообще-то об учителях принято писать любовно-возвышенно. Но Барбоя я все-таки пощажу. Уберегу его «от грамоты моей высокопарной», от пафоса, который для него мало переносим.

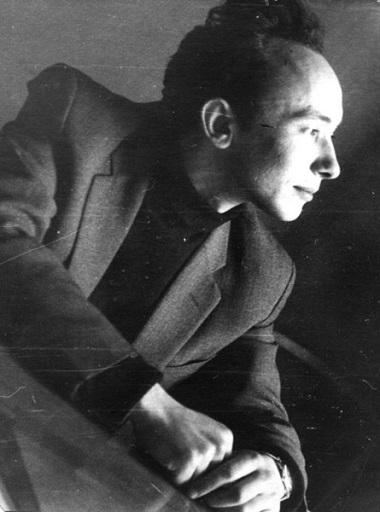

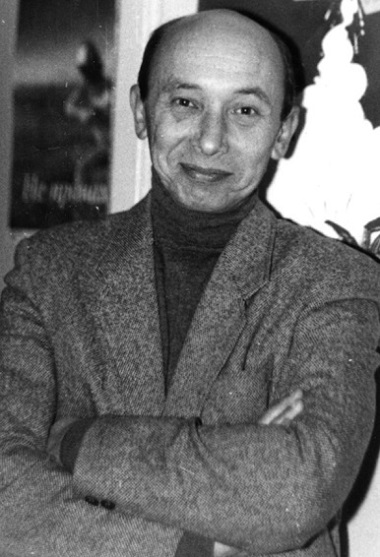

Его фотография ни о чем не скажет читателю. Лицо как лицо. В толпе не выделишь. Ну, не такие же лица писали Библию. Или, скажем, «Работу актера над собой».

Такие, как он, пишут книги менее популярные. «Структура действия и современный спектакль», например.

Его не только в толпе не выделишь, он и в профессиональной, театральной среде держится на редкость не театрально. Он — не мастер запоминающихся, бьющих наотмашь реприз, расходящихся на пословицы и поговорки, не специалист по эффектным жестам. Среди мои институтских преподавателей все были ярче и занимательнее его, каждый на свой манер, не говоря уж о завсегдатаях театральных премьер или СТДэшных посиделок. Барбой не тревожит окружающих. Занят своим делом. Сначала — театром; потом, когда театра у него не стало, — теорией театра и педагогикой.

Ума не приложу, каким он был в молодости. Может быть, ярче и резче. Сегодняшний его портрет можно выразить словами, сказанными любимым его критиком Инной Соловьевой о любимом его актере Олеге Ефремове: «нежная сухость рисунка». Точнее не выразить, поэтому воспользуюсь.

В театре он проработал недолго, завлитом был, судя по всему, замечательным: а сужу я по тому, какой насыщенной драматургической жизнью жил при нем Театр Комедии, и какой там был репертуар, и как там игралось актерам… И как достойно он себя вел в недостойные для театра времена, как держался человеческой нормы в ненормальных ситуациях. Много лет спустя я нечаянно застала отголосок той его драмы, его «театрального романа».

После выпускного вечера в ресторане «Москва» мой безумный курс «догуливал» в доме одного из однокурсников. Там на двери дома висел огромный портрет известного режиссера, который в свое время нанес удар другому замечательному режиссеру, барбоевскому другу, выставив его из театра. Увидев обидчика, Барбой побледнел, разбежался и, подпрыгнув, вышиб дверь ногой. Мне показалось, лицо режиссера на портрете перестало улыбаться. Оно было изрядно помято. Это была сильная мизансцена. Она впечаталась в мое сознание как одно из мощных театральных событий. С тех пор меня все-таки мучает загадка барбоевского артистизма. Жест был для него нетипичный: гуманист, он и мухи не обидит, и вообще — нежная сухость рисунка… Это был наглядный и убедительный пример сценического гротеска. Налицо был сдвиг театральной структуры. Я его всегда устойчиво числила по разряду чеховских интеллигентов, думала: вот такие были в прошлом веке земские врачи…

Чтобы закончить с его артистическими загадками: под утро Барбой что-то невероятное проделывал с гитарой. Он пел Окуджаву и Галича, как мне казалось, лучше самих авторов (правда, всеми было выпито много коньяка), но совершенно отчетливо помню, что пел он и играл в положении стоя, сидя, лежа, потом опять стоя — уже на голове… Когда я через десять лет эти фокусы увидела в «Поп-механике» Сергея Курёхина, вспомнила: я все это уже проходила. Только в гораздо лучшем исполнении. Наши постмодернисты проделывают это из года в год и за деньги, Юрий Михайлович Барбой показал это бесплатно и однажды.

Затем он занялся делами более существенными. В частности, теорией театра.

Я сильно сомневаюсь, чтобы люди театра читали написанное им от корки до корки. Вряд ли «Структура действия и современный спектакль» лежит на столе каждого актера, режиссера, театроведа, не говоря уж о широком круге читателей. Между прочим, напрасно. Во всяком случае, мало кто так всерьез и любовно, как он, исследует природу театра, выясняя, что делает театр — театром, спектакль — спектаклем, а художника — и вообще человека — самим собой. У этой книги страшно неудачное предисловие. Ну что это?! «Книга посвящена важнейшей проблеме театра — структуре драматического спектакля». Бр-р-р! Нельзя так, сходу, пугать структурой. Нет, чтобы написать так, как оно есть: книга Ю. М. Барбоя в увлекательнейшем жанре аргументированных гипотез пролагает для нас путь познания театра, который, как он сам пишет, «учит нас быть существами, осознавшими и свое значение, и свою особость, и свою зависимость, и свою свободу, — словом осознать и ощутить многое важное из того, что скрыто от обыденного взгляда…». Кто ж не захочет «осознать и ощутить» и воспарить над собственной жизнью, над ее обыденным взглядом?..

Барбой пишет непопулярные книжки и идет на непопулярные меры: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию».

Силу гармонии, музыку и поэзию театра Барбой чувствует не хуже остальных. Но сознательно подбирает себе работенку почернее, с мужской страстью к порядку и ненавистью к хаосу наводит ревизию в театроведческом хозяйстве, заваленном сплошь дамскими метафорами и аллегориями. Он взывает к коллегам, думающим и пишущим о театре: более точно! менее метафорично! Хотя силу метафоры, которая способна в свернутом — алгебраическом — виде дать структуру спектакля, — отлично знает. Но когда он изучает, например, ТЕАТРАЛЬНОСТЬ как предмет искусства театра — всякие там восторженные «яркость формы» или «игровая стихия» у него не проходят. Когда на семинарах студент начинает развивать мысль с фразы «Грубо говоря…», Барбой умоляет: «Не говорите грубо».

Сам он в своих работах иногда оговаривает: «Этот тип анализа, который мы предприняли, заведомо схематизирует живое художественное явление». Напрасно он извиняется. Во-первых, его анализ не душит живое художественное явление в своих железных объятиях, дает ему дышать, а во-вторых, он это явление не больше схематизирует, чем тот «тип анализа», где возможны открытия вроде: «Тема актера — человечность» (варианты: женственность, мужественность — на выбор!) или что-нибудь в этом роде. Его (а потом и мой) учитель Борис Осипович Костелянец написал, определяя предмет своих многолетних занятий: «Предмет драмы — со-бытие человека с человеком в очень сложных, напряженных, противоречивых ситуациях». В сущности, тем же занимается и Барбой, его мысль который год бьется над загадками «со-бытия человека с человеком» на театральной сцене, для него это страшно увлекательно и важно: со-бытие человека с человеком, актера — с актером, актера — с ролью, актера и роли — со зрителем. Связь каждого со всеми. Который год Барбой наблюдает за поединком актера с ролью, словно за схваткой Монтекки и Капулетти, он заклинает их «жить в союзе содержательных участников» и все связи и все союзы пытается держать под контролем. Зачем? Он идеалист, ему кажется, что если он познает структуру предмета, изучит строение — предмет не распадется, а будет жить и развиваться. Сегодня, когда все предметы рассыпаются, он упрямо изучает не процесс распада — а процесс строительства, не разрыва, но — со-бытия, пусть в самых «сложных, напряженных и противоречивых ситуациях».

Когда я вижу Барбоя в театральном зале, радуюсь, мне почему-то кажется, что присутствие теоретика театра как-то должно повлиять на ход и строение спектакля, не дать ему упасть ниже какой-то черты. Скажем, ниже его размышления о нем. Падает. Часто летит в тартарары. Но никогда не видела я, чтобы Барбой говорил о театре через губу, на пробросе, брезгливо морщась. Он не из породы театральных дегустаторов. Повторю — из породы чеховских земских врачей. Ему не уныло и не скучно. Ему всегда найдется о чем поговорить с больным, чем ободрить. Даже на самом провальном спектакле ему всегда есть над чем подумать. Счастливчик. Оптимист.

Его упрямое и уважительное доверие к театру распространяется и на его педагогику. Многолетняя преподавательская деятельность в Театральном институте не подточила его целомудренной веры в студентов. Он ставит им зачеты только на основании их присутствия на лекциях. Никаких унизительных ритуалов вытягивания билетов, сладострастного выслеживания шпаргалок и ритуала «экзаменационных ответов». Барбой верит: имеющий уши да услышит, а всякий внимающий мысли эту мысль непременно поддержит, оспорит или разовьет.

Не знаю, как сейчас, но в мои студенческие времена мои однокурсники в первую очередь спешили прочесть не «курсовик» друг друга, но — замечания Барбоя на полях. Это была целая педагогическая поэма. Я бы даже сказала, что это была его теория театра — карандашные записи на полях студенческих работ, сделанные его бисерным почерком. Если бы Юрий Михайлович Барбой был попредприимчивее, ему бы надо собрать все эти записи и издать книгу со странным названием: «Заметки на полях студенческих работ». Замечательная получилась бы книга. Кстати, она была бы интересна не только театроведам и узким специалистам: русская комическая традиция там явлена не хуже, чем, к примеру, в «Записных книжках» Сергея Довлатова.

Так же замечательно Барбой читает работы коллег, театральных критиков — я видела некоторые журнальные статьи, исписанные на полях какими-то алгебраическими закорючками. Вообще, я мало знаю людей, которые бы, подобно Барбою, так любили и вдумчиво изучали чужие работы — которые бы просто так любили своих коллег, собратьев по цеху, причем не умерших, но живых, здравствующих современников, так сказать. Это на нашей почве не принято. Мало популярно. Такой, наверное, воздух.

Вообще, получается парадный портрет. Надо бы подпустить дегтю. Пожалуйста: я бы, например, мечтала, чтоб он бросил руководить кафедрой. Это у меня такие маниловские мечтания — упаси бог, ни в каких институтских играх я не участвую. И на заседаниях кафедры стараюсь не появляться, прихожу только к студентам. Непереносимо видеть, как эта самая кафедра вытягивает из него столько сил, ничего не давая взамен. Он вообще человек, которому не идет приставка «зав». Некоторые, знаю, существуют только с этой приставкой, после этой приставки может вообще дальше ничего не следовать. Барбой же — педагог Божьей милостью. Мне кажется, если даже наш институт, с недавних пор гордо именующийся Театральной академией, в одночасье рухнет, в педагогике Барбоя это ничего не изменит. Ясно вижу картину: Моховая, 35, дымящиеся руины, на обломках сидит Юрий Михайлович Барбой и читает лекцию студентам, сумевшим пробраться сквозь завалы каменьев. Прислушаюсь и услышу про то, как «структура начала вибрировать и — задвигалась, задышала…». Дай Бог ему здоровья.

В юности мне казалось, что человеческая жизнь осуществляется на дорогах Чрезвычайных происшествий. Я этой глупостью никогда с ним не делилась, но он откуда-то догадывался, потому что как-то ни с того ни с сего сказал мне, сославшись на Пушкина (который тоже на кого-то ссылался): «Если счастие возможно, то оно в единообразии житейских событий». Тогда я подумала: какой ужас! Сегодня я к ним готова мысленно примкнуть — к Пушкину, Барбою и т. д. Если понимать события так, как их понимает тот же Борис Осипович Костелянец: со-бытие человека с человеком в противоречивых… и т. п. ситуациях.

Ситуации могут быть какими угодно, Барбою же важно, чтобы «современный развитый зритель научился открывать для себя через сложную художественную форму немалые глубины театральной поэтической мысли». А остальное все приложится. «Свободное чтение структур — должно быть, впереди».

Все впереди, Юрий Михайлович, все впереди. Через 200–300 лет в нашем городе все будут владеть иностранными языками и свободно читать структуры. Мы увидим небо в алмазах. И, может быть, отдохнем.

1994 г.

Комментарии (0)