О Международном биеннале циркового искусства. Часть четвертая, заключительная

Это четвертый материал «Петербургского театрального журнала» о спектаклях Международного биеннале циркового искусства. Первые три — «Цирк = игра», «Цирк + театр = …» и «(Не)классика шапито».

«Entre les lignes» («Между строк»), «Ariane(s)» («Ариадн (ы)»). Компания Lunatic. Режиссер Сесиль Мон-Рено

Спектакль «Entre les lignes» («Между строк») определен как «хореографический цирк», но на самом деле представляет собой цирковой беби-театр. В яслях Канн его играли для малышни, которая еще совсем не говорит, да и ходит с трудом. Фигурально получается красиво: первый шаг в жизни этих маленьких зрителей совпадает и с первым шагом в искусство. Спектакль идет 40 минут, и пытливые любопытные глаза не отвлекаются ни на мгновение.

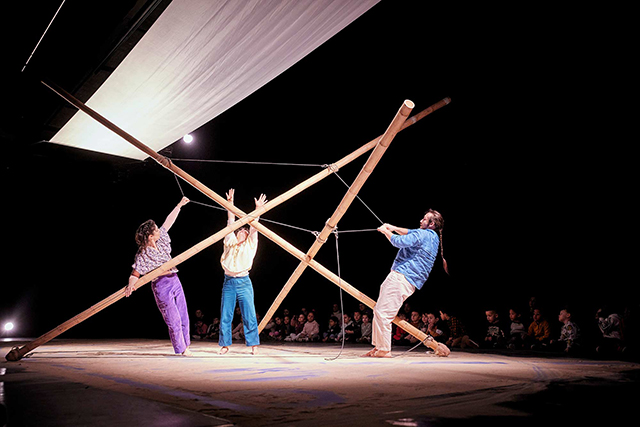

Сцена из спектакля «Entre les lignes».

Фото — Christophe Raynaud De Lage.

В самом большом зале яслей пол затянут широким прямоугольником крафта, вдоль которого устроились зрители — кто сидя, кто стоя, кто на руках у многочисленных воспитателей: всего человек 20 детей, еще почти столько же взрослых. В этой «ясельной» версии спектакля два артиста. Улыбчивый Эрик Рекордье с огромным контрабасом не играет связных мелодий, его звукоизвлечение — скорее музыкальная перкуссия на струнах и корпусе инструмента, который позже становится еще и оригинальным реквизитом для игры в прятки. Музыкант аккомпанирует Ананде Монтань — пластичной, юркой и очень обаятельной партнерше. Оба буквально «вылупляются» из второго гигантского полотнища крафта, который в этом спектакле все — укрытие, тога, балдахин, змея, парус, земляной ком. А еще этот крафт шуршит, трепещет, хлопает, скукоживается, наполняя звуковую кулису спектакля. Актриса тоже «звучит» — стрекочет, щебечет, хлопает, топает. Ее прыжки, кувырки, замедляющиеся будто в рапиде или ускоряющиеся движения, внезапные замирания и вслушивание в паузы вкупе с витиеватым, близким джазовой импровизации из подручных материалов звуком и образуют завораживающий и фантазийный эффект спектакля, в котором каждый новый переход — от оперной певицы в платье к извивающейся змее или крошечной птичке — согласовывается с дыханием зрителя.

Ассоциативность мышления свойственна основательнице компании Lunatic Сесиль Мон-Рейно. Ее режиссура провоцирует зрительское созерцание, впрямую апеллирует к сенсорике как способу погружения в среду. Архитектор по профессии, Сесиль Мон-Рейно создает ясные и визуально яркие сценические ландшафты из простых материалов — бумаги, дерева, тросов.

Сцена из спектакля «Ariane(s)».

Фото — Christophe Raynaud De Lage.

Второй фестивальный спектакль компании — актуальный перезапуск постановки 2005 года — создан из веревок и струн. Оттолкнувшись от традиционного циркового реквизита — одиночной кор-де-парели — и греческого мифа о Тесее и Ариадне, режиссер придумала для «Ariane (s)» почти сплошной веревочный вертикальный лес, по которому блуждает, скользит, обрывается и поднимается гимнастка Анна Вебер. Он и преграда, и лабиринт Минотавра, и распахивающийся, разлетающийся на тонкие нити мир. Зрители сидят по кругу, а внутри него импровизирует в духе медитативных композиций арфистка Элиза Бальзамо. Рифмуется красный цвет в причудливых костюмах артисток, рифмуется дрожание струн арфы и фактурных белых веревок. «Аriane (s)» — это длительное погружение в поиски экзистенциального выхода, где каждая из нитей и струн может оказаться верной или ложной, чистой или фальшивой.

«Entre chiens et loups» («В сумерках»). Театр Кентавра (Teatre du Centaure). Креативная продукция Камиллы и Маноло

Считается, что цирк нуво — это цирк без животных, но исключения лишь подтверждают правило. Российскому зрителю известен парижский цирк «Зингаро» под управлением Бартабаса, в котором выступают лошади, мулы, овцы, собаки. В Марселе с 1989 года существует еще один маргинал отрасли — Театр Кентавра, основанный Камиллой и Маноло. Именно так — без фамилий — они позиционируют себя как равноправные партнеры своих четвероногих артистов, у которых тоже есть только имена. Принцип кентавра — основной для этого театра вне зависимости от темы постановки. Настоящими звездами здесь являются кони фризландской породы — крупные, лоснящиеся красавцы иссиня-вороной масти с длинными кудрявыми гривами и хвостами и мохнатыми «щетками».

Сценическая площадка Театра Кентавра — традиционный круг, усыпанный мелким, почти белым песком. Диаметр сильно больше классических 13 метров, а зрители сидят не по кругу, а фронтально, на выстроенных прямоугольным амфитеатром лавках. Технически артисты управляют лошадьми совершенно неприметно глазу и практически без сбруи, меняют способы посадки (фирменная фишка — это езда стоя на подпруге со специальными креплениями для ног).

Сцена из спектакля «Entre chiens et loups».

Фото — Pierre Gondard.

Весь спектакль сопровождает живая фортепианная музыка в исполнении Агаты Ди Пиро. Бесшовно льющиеся композиции с перетекающими темами и ритмами — результат совместной композиторской работы исполнительницы с музыкантом марокканского происхождения Валеадом Бен Селимом. В них слышатся отзвуки испанского и арабско-африканского влияния, интонации классических произведений от Баха до Сати. Агата Ди Пиро музицирует, склонив голову в широкой соломенной шляпе, ведет музыкальные темы, определяющие меланхолическое настроение спектакля.

В этих конных «сумерках» нет понятия конфликта, а есть убаюкивающая плавная смена аллюров, траекторий и движений. Два кентавра кружат, останавливаются, теряют равновесие, раздваиваются, меняют тела и меняются телами (в какой-то момент выходят другие кони), вновь набирают ход. Они стремятся друг к другу, ищут объятий, но до касания еще бесконечно далеко.

Черный цвет кулис, коней, костюмов и лучи софитов определяют визуальную картину спектакля. Царство ночи поглощает тела, скрадывает границы силуэтов. Центростремительная сила круга затягивает живых существ в свою воронку — сопротивляться ей сложно, и касание, точнее объединение кентавров наступает только в финале, когда все они останавливаются и успокаиваются там, где плетет свою музыкальную вязь Агата Ди Пиро. Танец в этом спектакле предстает как текучее взаимодействие движения, звуков, света как способа погружения в глубины мироздания. В этом действе бессмысленно искать прямые аллюзии и уж тем более сюжеты, ему нужно просто отдаться как небывалой форме медитации.

«Aimons-nous vivants» («Давайте любить друг друга живыми»). Компания Mathieu Ma Fille Foundation. Концепция Арно Саури

На сцене всего двое: актер и режиссер Арно Саури и цирковой артист Самюэль Родригес. В обычных джинсах, футболках и свитшотах они начинают свой спектакль с разминки, и пока рассаживается публика, ненатужно приседают, растягиваются, что-то обсуждают или просто блуждают по сцене.

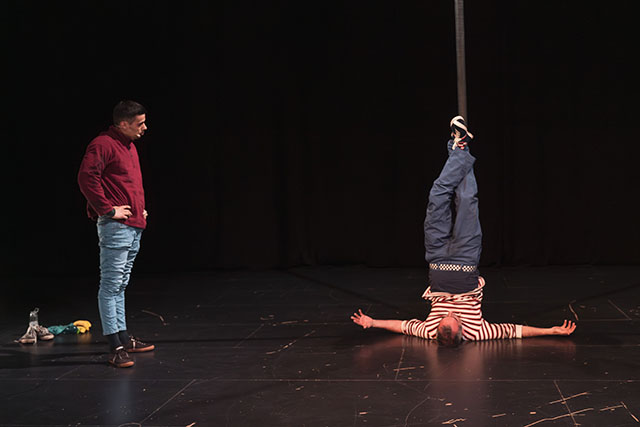

Сцена из спектакля «Aimons-nous vivants».

Фото — Pierre Planchenault.

Реквизит скуп: на затянутой в черное сцене одиноко стоит китайская мачта. Артисты придумали использовать ее не для темповой работы, а для неспешной беседы, и по ходу спектакля превращают ее в странную пальму. Весь спектакль — это непрерывный диалог двух пилигримов, для которых путешествие по жизни — и приключение, и повод пофилософствовать. Признаки абсурда проступают в этом диалоге тогда, когда он начинает происходить на мачте. На долю Родригеса выпадает поднимать и спускать своего партнера вверх и вниз, а Саури тем временем рассуждает о Робинзоне и Пятнице, кознях Калибана, музыке Уэйтса, пьесах Шекспира и то беспомощно зависает на вершине мачты, то спускается на коленках или пятой точке зависшего вниз головой партнера. И даже в объятиях вокруг пилона мало человечности: оба приговорены прижиматься друг к другу с недюжинной силой, иначе лететь им вниз и набивать шишки. Лишь изредка Родригес прибегает к классическим трюкам — падениям вдоль шеста в разных комбинациях. Саури благоговейно ахает и тут же снова говорит о своем. Даже эта цирковая начинка лишь укрупняет общий посыл: приговоренные к пилону чудаки так и будут кружить вокруг него всю жизнь. Замиксованный в спектакле язык театра и цирка при внешней бессвязности рождает зрелище в духе «В ожидании Годо».

«De bonnes raisons» («Веские причины»). La Volte Circus. Постановщики Матье Гари и Сидней Пан

Эти два парная в джинсах и футболках тоже пришли поговорить. Поговорить о жизни, о том, кто они друг другу, зачем живут, но главное — что такое и для чего нужен риск в их такой уже долгой артистической жизни.

Матье Гари и Сидней Пан занимаются построением таких философско-поэтических диалогов давно. Их программные установки связаны с организацией «лекционных шоу», перформансов и мастер-классов вокруг характерных для акробатики тем полета, риска, баланса, падения.

Сцена из спектакля «De bonnes raisons».

Фото — Mathieu Bleton.

В новом спектакле «De bonnes raisons» их главный вопрос связан с истоками странного человеческого желания подвергать себя опасности по доброй воле. При этом пространство вполне цирковое — непрерывный часовой диалог артисты ведут на круглой площадке, выстеленной блестящим черным линолеумом. Зритель очень близко, но его как бы нет. Декларируемый артистами цирк — с четвертой стеной (или в данном случае, наверное, цилиндрической преградой).

Один в этой паре классический «нижний»: крепкий, плечистый Сидней — скорее тот, что уверен в своих силах. Второй — «верхний»: сухопарый, юркий и легкий, нерешительный и сомневающийся Матье. Их единственный «снаряд» — подобие чуть ли не самодельного перша, эдакий короткий двухметровый обрубок с наплечником. Его неумело держит «верхний», на него неловко и коряво вспрыгивает «нижний». Суть — в продолжающейся дискуссии: «что мы можем» и «для чего все это». Внезапные эволюции с кувырками, прыжками можно было бы назвать парной акробатикой, но от ее классической версии они бесконечно далеки. Решающим оказывается идеальное чувство партнера и знание законов физики. Выполнены эти стремительные кульбиты на высочайшем техническом уровне и поражают точностью траекторий захватов, взлетов и падений.

Грандиозный и самый настоящий сложный трюк в спектакле только один: не прерывая разговора, Сидней с помощью Матье начинает строить высокую пирамиду из нескольких ярусов треног и ДСП-столешниц. Разговор все идет, когда Сидней вдруг со всего маху обрушивается вниз, проламывает своим телом все столешницы и, приземляясь на груде разломанных в щепки деревяшек, продолжает беседу. В конце зрителей все-таки ждет настоящий цирковой финал: поднявшись на высокую треногу, Сидней долго мнется, требует тишины, корректирует положение отбивного мата и в итоге крутит простенькое сальто с вращением, будто это и есть самое выдающееся достижение. Возможно, риск — лишь инструмент для свершившегося красивого полета, а все годы упорных тренировок — ради этого мгновения, когда зритель восторженно воскликнет «ах!».

Сцена из спектакля «Kahkos».

Фото — DR.

«Kahkos» («Фрагменты»). Компания Ruyna — Joana Nicioli. Постановка Жоаны Нисьёли

Китайская мачта, очевидно, в тренде для тех артистов, что ищут в поле «нового цирка» ответы на экзистенциальные вопросы. Французская артистка бразильского происхождения Жоана Нисьёли воспринимает ее как партнера и врага, место силы и разбитых мечтаний, полного фиаско и победы. Ее нервическая обнаженность и оголенность буквальны: в начале спектакля нагое тело скользит по мачте, обвивается вокруг нее, срывается в падение. Непрерывный монолог сопровождается сменой внешнего облика. Артистка словно примеряет на себя разные роли: она — то опустившаяся и спившаяся обитательница трущоб в обвислом халате, то городская сумасшедшая в чем-то цветастом, то звезда танцев на пилоне в облегающем латексе. В спектакле много говорящего, разбросанного по пространству шапито реквизита — какие-то трубы, осколки зеркал, унитаз, камни, кучки пепла. Разбитая жизнь, которую не собрать. И подъем по китайской мачте — вверх — может оказаться лишь иллюзией благополучного исхода перед фатальным обрывом — вниз. Тема женской отчаянной борьбы, женской силы, слабости, хрупкости — центральная для всех «фрагментов» (а именно так переводится название с бразильского португальского) этого спектакля.

Комментарии (0)