«Песнь любви. Песнь скорби». Инсценировка Е. Зайцева по мотивам «Экклесиаста» и «Песни песней».

Московский еврейский театр «Шалом».

Режиссер Полина Кардымон.

Спектакль, которым «Шалом» открыл новый сезон — уже третий под художественным руководством Олега Липовецкого, — создан по текстам, якобы написанным царем Соломоном. Это «Екклесиаст» («Книга Проповедника») и «Песнь песней». Называется постановка Полины Кардымон «Песнь любви. Песнь скорби» и разыгрывается семерыми актерами (Григорий Каганович, Евгения Романова, Евгений Овчинников, Карина Пестова, Антон Ксенев, Алина Исхакова, Николай Тарасюк). В пресс-релизе спектакля полным-полно модных словосочетаний: европейский формат, перформативный формат, поэтический перформанс с элементами пластического этюда, постдраматическое существование, саунд-дизайн…

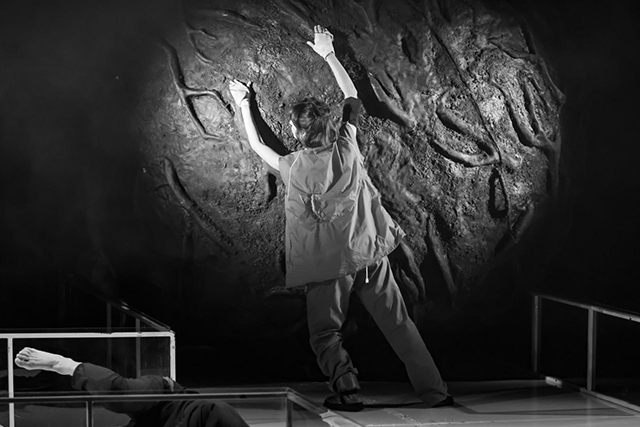

Сцена из спектакля (генеральная репетиция).

Фото — Марк Еленцов.

На сцене, оформленной Анастасией Юдиной, крест-накрест расположены два подиума, ниже — зеркальный пол, в котором отражаются свет и актеры, и трехметровый в диаметре шар, едва помещающийся в хлипкие металлические оградки подиума. Они скрипят под его весом, он скрежещет об опоры, идет чуть в сторону, вызывая тревогу: вдруг артисты не удержат его, и он выкатится за пределы современных столбиков, подмяв под себя и тех, кто на сцене, и нас? Сметет своей первобытной мощью. Но так кажется только в первую минуту. Потому что потом видишь: он не настоящий. Это не древний камень. Это бутафорская подделка. И артисты, распластанные под ним, только делают вид, что им страшно.

Они, по выражению «первого человека», которого играет седовласый Григорий Каганович, «копошатся». Еще они, поначалу одетые в какое-то бомжатско-беженское рванье и обложенные челночными клеенчатыми сумками, вихляются, дрыгаются, ползают, извиваются, перемещаясь по сцене то туда, то сюда. Все мы нищие здесь, все мы странники, словно говорят постановщики. Они вообще много что декларируют «в лоб», несмотря на заявленные в релизе обещания, что «перформативный формат подразумевает емкое и глубокое постдраматическое существование, когда зритель не столько следит за сюжетом, сколько отвечает на внутренние вопросы о жизни, скорби, любви… Создатели спектакля оставляют гостям пространство для интерпретации, которое они сами смогут наполнять глубоко личными смыслами, становясь на время просмотра соавторами постановки».

Так не выходит.

Сцена из спектакля (генеральная репетиция).

Фото — Марк Еленцов.

В попытке установить «дружелюбную коммуникацию с вечностью» (как сказала театровед Алиса Литвинова в своем вступительном слове, где объяснила зрителям и про новые формы, и про поиски нового языка, и про сложность материала), создатели спектакля часто, почти всегда идут иллюстративным ходом. А материал — не просто сложный. Архисложный. После этого спектакля кажется, что неподъемный. Древние тексты, приписываемые царю Соломону и по этому признаку объединенные автором сценической интерпретации Егором Зайцевым, обладают собственной — мощнейшей (в отличие от бутафорского камня) — энергией, довлеющей структурой, да и просто силой вчитанных в них за тысячелетия смыслов и домыслов, трактовок и комментариев. Эти тексты не поддаются тем отмычкам, которые применяют к ним постановщики. Не открываются. Остаются непознаваемыми глыбами, у подножья которых копошимся современные мы.

Постоянный гул сопровождает действие, то нарастая, то стихая. Артисты, снабженные на камерной сцене «Шалома» микрофонами, на максимальном серьезе произносят легендарные фразы. «Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время войне и время миру…» Часто эти фразы повторяют на крещендо. Часто входят в направленный сверху луч света и замирают. Часто танцуют под эти фразы, а иногда и просто делают какие-то упражнения из стандартных тренировок в ближайшем фитнесе. Переодеваются из тряпья в спортивного стиля сегодняшнюю одежду, потом, во втором действии, на «Песне песней», остаются в черных купальниках и плавках и танцуют эротические танцы. Во время свадебного обряда играют на электрогитаре и поют песни собственного сочинения. Словом, максимально разнообразят ритм спектакля, разбавляют текст пластическими этюдами, чтобы не дать зрителю погрузиться в тот самый медитативный морок, который, вроде, сами и обещали.

Г. Каганович (первый человек).

Фото — Марк Еленцов.

Тексты же остаются закрытыми наглухо. Более того, сопротивляются всем примененным к ним театральным «ключам», оборачиваясь смысловой невнятицей, утомляя монотонностью, раздражая бесконечным своим многословием, к тому же утрированным в спектакле повторениями одних и тех же фраз. Даже комментарии «первого человека», который в самом начале отделяется от основной группы актеров, садится, подложив под себя одеяло, сбоку, с листочков читает текст сценической интерпретации, комментирует происходящее — иногда недоуменно, иногда ехидно, порой восхищенно, — не спасают положения, не дают того смыслового и/или чувственного контрапункта, который позволил бы нам соединиться с древним текстом.

Позже именно этот «первый человек» становится женихом в сцене свадебного обряда, и над ним же проводят погребальный обряд. Но этот сюжетный ход так и остается головным конструктом, придумкой постановщиков. Не трогает. Не задевает. Хотя артисты, каждому из которых дан свой сольный кусок, очень стараются оживить текст.

Удивительным образом работа над этой постановкой и ее выпуск совпали с затеянной «Шаломом» лабораторией по текстам Танаха. И, возможно, из этой лаборатории выйдут спектакли, создатели которых найдут ключи к древним текстам. Здесь — не случилось. Но, в конце концов, никто не сказал, что должно получиться с первого раза. Материал, действительно, был взят сложнейший. Задача поставлена — почти мессианская. Так что за попытку театру спасибо. Выражаясь в стиле спектакля, «дорогу осилит идущий».

Сцена из спектакля (генеральная репетиция).

Фото — Марк Еленцов.

Комментарии (0)