Первый Всероссийский конкурс коротких пьес «Stories» в Театре «Суббота»

В январе в петербургском Театре «Суббота» прошел финал конкурса коротких пьес «Stories». Как сообщили организаторы, они получили 473 работы, из которых (анонимно и строго математически) в шорт-листе оказалось 12 текстов. И уже из них шесть приглашенных режиссеров выбирали те, по которым им захотелось сделать эскиз.

Интереснее всего было, конечно, попробовать понять, чем драматургический «короткий метр» будет отличаться от полного. Возникнет ли ощущение чего-то общего по итогам трех дней, можно ли будет выделить единые признаки?

Наверное, уже пора выдвигать теорию, хоть и не все режиссеры пошли по пути подчеркивания этой специфики. На мой взгляд, все шесть представленных пьес может объединить определение «погружение в себя». Даже если в тексте было взаимодействие с «другими», это оставалось обращением к себе: к своим снам, воспоминаниям, сознанию, к своей боли и переживанию себя в моменте. Поэтому было интересно сопоставлять, какие способы «выворачивания» текстов выберут режиссеры.

Эскиз «Секта свидетелей Мелании Трамп».

Фото — Михаил Григорьев.

В первый день три эскиза продемонстрировали нам разнообразие принципов воздействия на публику. Владимир Кузнецов, словно пытаясь преодолеть монодраматизм пьесы Елены Шахновской «Секта свидетелей Мелании Трамп», придумал сценическое решение, «атакующее» зрителя: высочайшие темп чтения и уровень громкости, попытка «достать» зрителя со всех сторон. Режиссер стремился прорвать все возможные преграды: вторгался в пространство соцсетей, в зрительское фойе, подключал видео, аудио, и голоса исполнителей, судя по всему, не должны были отпускать публику ни на минуту, несмотря на то что мы передвигались по разным помещениям театра. Сложно устроенное действие «просело» из-за технических неполадок, а также того, что не все зрители успевали за этой бешеной скоростью. Что касается пьесы — Кузнецов, на мой взгляд, потерял поэтическую составляющую текста, а также собственно персонажа (ни понять ее, ни даже узнать возможности), но что ему точно удалось, так это перевести на сценический язык «крик» главной героини, которым являлось ее глубоко личное предсмертное письмо Мелании Трамп.

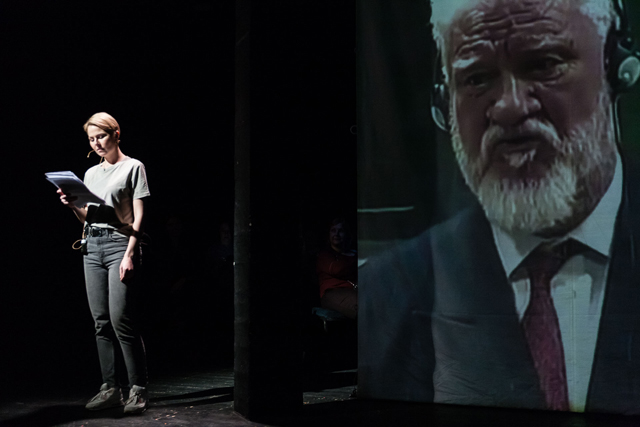

Эскиз «Ноябрь 86».

Фото — Михаил Григорьев.

Второй эскиз стал полной противоположностью первому. Тихое, небыстрое, статичное чтение актерами документальной пьесы Юлии Тупикиной «Ноябрь 86», поддержанное минималистичной работой со светом и звуком, оказалось прекрасным приемом для того, чтобы передать «несущую стену» авторского текста. Далекий день, когда Дмитрия Пригова поместили в психиатрическую лечебницу по приказу КГБ, благодаря воспоминаниям его жены и друзей, стал нам не просто ближе — он стал почти осязаемым физически. Очень тонко выстроенные отношения между персонажами, артистами и текстом, а также между артистами и зрительным залом создавали атмосферу времени, в которой внезапно прорастал масштаб Человека. Финальное стихотворение на выдуманном языке подчеркивало одновременно и реальность, и туманность того абсурдно-трагического прошлого, что так похоже на сегодняшнее настоящее. А режиссерское решение сохранить вокруг актеров сценическую темноту, освещая изрядный текст лишь маленькими лампочками над пюпитрами, привело к эффекту такого сосредоточенного вчитывания, что эта воронка совершенно естественным образом втянула в себя весь зрительный зал. И пространство получилось не ностальгическим, а узнаваемым даже теми, кто его не застал. Такая вот магия.

Эскиз «Ковры».

Фото — Михаил Григорьев.

Эскиз Тимофея Ткачева по пьесе Юрия Пивоварова «Ковры» развернул «погружение в себя» — а как иначе назвать короткий (две страницы) телефонный разговор между матерью и сыном, в котором они пытаются вспомнить обстоятельства дня, когда вместе выбивали ковер, — наружу. Через это ускользнувшее из памяти событие выговаривается многое, а не выговаривается еще больше — и Ткачев предложил артистам Театра «Суббота» рассказать их собственные истории, поднять свои воспоминания. Так что после читки пьесы по кругу — по линии стола, вокруг которого разместились зрители, — актеры перешли к импровизации. Язвительные комментарии по поводу текста, рассказы о собственной семье — как бы между собой, но при этом совершенно точно на публику и для нее, приглашая к застольному разговору. Эта часть длилась раза в три дольше, чем чтение реплик, и зрители потихоньку стали расходиться, когда актеры снова взялись за текст. И вдруг оказалось, что эта часть была совершенно необходима, чтобы случилась сонастройка, чтобы то неуловимое, что передано Пивоваровым больше через молчание, чем через реплики героев, появилось здесь, за столом, в зрительном зале.

«Мама: Так… А почему ты вдруг вспомнил?

Сын: Да просто. Знаешь, первый снег выпал, я смотрел в окно, и вдруг вспомнилась эта история. Это как вспышка такая, как фотография или ощущение. Ты не помнишь, при каких обстоятельствах это все было? Почему-то очень хочется до конца вспомнить. Мы тащим втроем ковер к бане. И вот четко помню, что я был на что-то обижен, мне было плохо, но нам было хорошо. И выбивали мы дровами, потому что у нас не было этой специальной штуки. Просто досками выбивали».

И вдруг все стало понятно…

Эскиз «Коби Брайант».

Фото — Михаил Григорьев.

Второй день открыл эскиз Веры Поповой по пьесе Алексея Житковского «Коби Брайант». Эта пьеса-свидетельство, пьеса-рефлексия, пьеса-срез эпохи, которая, как всем уже известно, в некотором смысле закончилась буквально позавчера, с внезапной смертью великого баскетболиста. Но на страницах Житковского он останется навсегда как символ недостижимой мечты мальчика с ДЦП, как символ недосягаемой высоты для пацанов из Череповецкого района, как знак всего того, что не случилось и уже не случится. Режиссер сохранила герметичность текста, ее актеры не играли в баскетбол, не дрались, не ели импортные конфеты «Fazer», в их распоряжении были только речевые средства (узнаваемое «братковское» произношение, гнусавый прононс из видео 90-х), ну и то, что уже никто не сотрет — записи «тех» песен и «тех» фильмов, которые и включают сегодня воспоминания. Время драматург определяет не сразу, но когда в тексте возникает знаменитое «я устал, я ухожу», — ему не удивляешься ни на мгновение: ты уже узнал все это, просто ощущение, что все это может существовать в условном Череповецком районе и сегодня, слегка этому знанию мешало. Текст, основанный на бытовых моментах из жизни подростков, впаян в гротескное сочетание заводского рабочего, рассказывающего о встречах с мормонами и кришнаитами, языка, который сегодня уже невозможен (Виталя, парень с ДЦП, обозначен автором как «инвалид»), и бесконечно острого ощущения безвозвратной потери. Попова смогла и вскрыть вшитый юмор, и сохранить ведущее настроение, хоть и прочитала его чуть более конкретно, чем написал автор, но с достаточной дистанцией.

Эскиз «Если вы меня не любите, я устрою побег».

Фото — Михаил Григорьев.

Пьеса «Если вы меня не любите, я устрою побег» Ильи Якубовского — погружение в себя в самом прямом смысле. Побег был совершен главным героем, «человечком», в глубины собственного сознания, то ли в ответ на травматическое событие — смерть близкого человека, то ли после избиения подростками. И мы наблюдаем за тем, как организована у него внутренняя жизнь. С одной стороны, он считает себя практически пленником некоего Образа, живущего внутри него и не выпускающего его наружу. С другой стороны, оказавшись снаружи, он не понимает, по каким правилам там все живут, и предпочитает вернуться назад, в иллюзии, что создает Образ. В конце концов «человечек» выучивается создавать иллюзии и обманывает своего друга и похитителя. Автор указал, что часть реплик взяты у студентов Центра «Антон тут рядом», что позволяет предположить, что эта пьеса — попытка представить, как существует человек с расстройством аутического спектра. Проблема такого рода интерпретаций всегда только одна — мы подходим к ним со своей логикой; не избежал этого и автор. Хотя текст написан в довольно необычной манере, логика все же в нем есть, и это логика нормативная, присущая социально-нормативным людям. Этот дискурс выбрал и режиссер Андрей Богданов. Исключение составил лишь актерский тандем Анны Васильевой и Владимира Шабельникова, исполнявших как раз те самые иллюзии (счастливую и принимающую семью) в жанре клоунады, — но этот элемент больше походил на систему «Матрицы», которая тоже устроена по антропо-нормативному принципу. Так что, парадоксальным образом, именно в этом эскизе погружения и не случилось.

Эскиз «(Не)лишний день в Ебурге».

Фото — Михаил Григорьев.

А вот несмотря на густонаселенность пьесы представительницы уральской школы Ани Кизиковой «(Не)лишний день в Ебурге», режиссер Сергей Азеев смог выявить и сохранить этот — не самый очевидный — элемент текста, его тяготение к моноструктуре. История командированного, опоздавшего на поезд и познакомившегося со странной девушкой и ее компанией, выглядит как комедия положений, веселое приключение, но эскиз смотрелся не так однозначно. Режиссер не пошел в сторону жизнеподобия, создав череду ритмически-геометричных мизансцен, что подчеркнуло условность происходящего и подготовило зрителей к финалу, в котором все случившееся оказалось сном, мечтанием о том, как могло бы быть. Такое решение обозначило абсурдность происходящего, усилив комический эффект и раскрыв главного героя — автора этого мира — с неожиданной стороны, вскрыв его более лирическую, чем могло показаться на первый взгляд, природу.

Обсуждение эскизов.

Фото — Михаил Григорьев.

И уже дописав текст, я поняла, что, пожалуй, есть еще одна линия, которая объединяет большую часть финалистов конкурса: практически все эти пьесы фиксируют ускользающие моменты жизни и истории, личной или общественной, реальной или не случившейся. Герои становятся свидетелями или ищут таковых, чтобы сверить реальности. И вот это уже — нерв эпохи, схваченный чуткой драматургией, в ситуации, когда история стала разменной монетой, оборачивающейся чем угодно, согласно политической конъюнктуре… Тут должна быть реплика про новую должность Мединского, но я так и не смогла придумать шутку.

Комментарии (0)