«Красный цветок». По рассказам Вс. Гаршина.

Санкт-Петербургский Городской театр.

Автор сценической версии и режиссер Антон Корнилов.

Спектакль Антона Корнилова спасает всех. Мятущуюся совесть Гаршина — от парадоксов, героев его рассказов — от страданий. Зрителей — от тяжелых дум. Перед нами добрая сказка, Гаршин лайт-версия. И удивительный по сложности и новизне пафос: война — плохо, альтруизм — хорошо. Зло не прижилось в этой истории, и борьба прошла без жертв. Можно сорвать красный цветок и спокойно жить дальше.

В основу спектакля положены три рассказа — «Красный цветок», «Трус» и «Четыре дня», — действие которых развивается параллельно, образуя какую-то нескладывающуюся мозаику. Как целое они, вероятно, должны были монтироваться в коллаж, но события перебивают друг друга — ассоциативные и логические связи хромают.

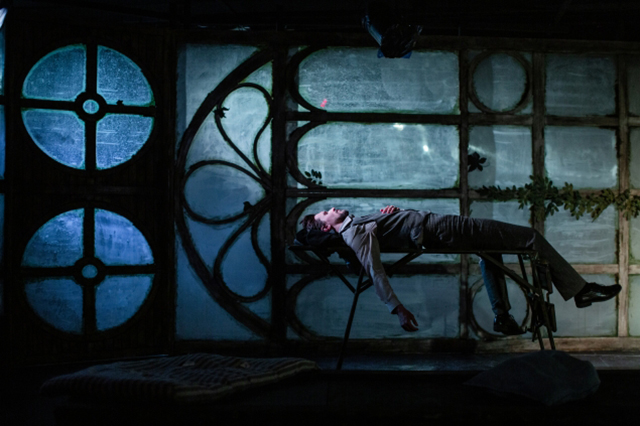

Сцена из спектакля.

Фото — сайт театра.

Причудливо выстроенное пространство старой оранжереи словно перевернуто на бок, так что пол оказывается справа, а потолок — слева. От стены до стены протягивается высокое окно в несколько уровней. Пол — белая стена, из которой под углом в 90 градусов торчит разнообразная полевая растительность. У левой стены лежит горка засохших цветов. Под самым потолком (и сцены, и оранжереи) прибит, должно быть, тот самый последний красный мак, на который почти весь спектакль недвусмысленно светит красный луч прожектора.

В центре площадки — что-то вроде большого ящика, обитого покореженной пулями жестью. С самого начала возле него уже сидит герой рассказа «Трус» (Илья Рудаков). Сидит отвернувшись, рассматривая что-то в мутном окне. Вскоре после него через раскрытую створку окна входит солдат Иванов из «Четырех дней» (Владимир Лесных), наигрывающий на губной гармонике «Оду к радости». А из-под земли, вернее, из-под кустов, возникает Пациент из «Красного цветка» (Никита Сухарев) — буквально вырастая, под тем же углом в 90 градусов.

В этой заросшей оранжерее встречаются три совершенно разных героя. Объединяет их, по сути, только опыт войны, который для Пациента — в прошлом, для Иванова — в настоящем, а для Труса — в будущем. И все же сходства между ними не больше, чем между князем Мышкиным и Раскольниковым, хотя их тоже один человек придумал.

Главным героем здесь, наверное, должен был стать Трус, которому уделено значительно больше сценического времени, чем Иванову и Пациенту. Тревожный, наивный и чувствительный до сентиментальности — он рассуждает об ужасах войны на уровне кухонной философии, и никакие бои ему не грозят. Неврастеничный герой Ильи Рудакова действительно волнуется, но как-то в меру, без фанатизма. Или просто не понимает, из-за чего волнуется. Уж слишком взгляд у него светлый, даже безоблачный.

Сцена из спектакля.

Фото — сайт театра.

Зато абсолютно все понимает Иванов. Человек на грани жизни и смерти играется Владимиром Лесных как бы в состоянии аффекта, оцепенения. «Свои» фрагменты он проговаривает практически неподвижно, медленно и глухо, акцентируя ужас происходящего, его невыносимую тяжесть. Объяснимо, логично, правильно. Но страшно не становится. Добрую половину спектакля герой проводит на табуретке у левой стены, под красным маком (что бы это значило?). Задачи у него две — наблюдать и время от времени наигрывать на губной гармонике мелодию «Оды к радости», которая в финале врывается в звуковой ландшафт всем своим симфоническим громом. Иванов же играет ее тихо — кажется, что так звучит сама еще теплящаяся в нем жизнь. Солдату здесь повезло больше, чем в рассказе. В финале герой подскакивает на больничной койке, несколько секунд говорит с врачом — и все. И ногу ему не ампутировали. И все будет нормально.

Нормально все, похоже, будет и у Пациента. Герой Никиты Сухарева тоже несколько проще своего прототипа. В нем, опять-таки, нет ни надрыва, ни накала. Зато есть дерганая ирония, есть болезненная идея фикс, сыгранная абсолютно серьезно. Ерническая отстраненность человека, который понял про этот мир что-то действительно ужасное. Впрочем, действительно ли Пациент болен — вопрос. Уж слишком логично он действует, «подыгрывая» в других рассказах. Само желание героя сорвать красный цветок сценически отражается только в самом финале и возникает буквально из ниоткуда.

Весь спектакль Пациент разыгрывает нервную клоунаду. Вышагивает по ящику с подушкой-треуголкой на голове, обучает Труса, как правильно успокоить заливающуюся слезами Машу. Откуда у такого героя могло вдруг взяться желание противостоять всему злу мира — вопрос.

Сцена из спектакля.

Фото — сайт театра.

Может быть, дело в том, что нет на самом деле ни солдата Иванова, ни Труса? Может быть, это все воспоминания Пациента? Круговерть образов прошлого, которая проносится перед героем, когда он приходит в оранжерею? И тогда понятно, почему то и дело появляется аккуратный Доктор в эстетских очках в золотистой оправе и спрашивает: «Как ваше самочувствие?» Впрочем, сценическим текстом эту версию ни подтвердить, ни опровергнуть не получается.

В финале Пациент медленно двигается по приставной лестнице, фоном звучат слова о том, что же на самом деле он увидел в обычном маке. Гармоника в замедленном темпе, с какой-то элегической грустью снова наигрывает «Оду к радости». Сцена могла бы обрести сакральное значение — и на секунду сужающееся кверху окно даже кажется готическим, а сама оранжерея — башней собора. Но метафизическому здесь появиться неоткуда. Эпизод лиричен, но не более. И само высказывание получается тоже вполне лиричным. Все прекрасные, добрые люди, все сочувствуют и беспокоятся. Но в их переживаниях нет напряжения. Противоречия не обостряются, а наоборот, скрадываются.

Трус, оказавшись на фронте, не видит чудовищных смертей. Иванову, действительно проведшему страшные четыре дня в медленном умирании, ногу все-таки не ампутировали. Пациент, срывая красный мак ради спасения всего мира, остается в живых.

Впрочем, режиссер не столько перекраивает события, сколько убирает все то, что могло бы омрачить относительно благополучный финал. Может быть, Пациент и погибнет — но показывать это необязательно. Одна проблема: победил ли он? Да и было ли что побеждать? Зло в спектакль просто не уместилось. А без него все слова о преодолении и героизме утратили смысл.

Все хорошо, все правильно. Вот только прямолинейность гуманистической идеи в конце концов заместила мучительное сочувствие и веру в человека — в то, что кто-то может вот так взять и попытаться спасти всех.

Сцена из спектакля.

Фото — сайт театра.

Комментарии (0)