«Жар и холод, или Идея господина Дома». Ф. Кроммелинк.

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина.

Режиссер Владимир Золотарь, художник Наталья Зубович.

Владимир Золотарь вернулся на постановку в Алтайский театр драмы «без обид», хотя 12 лет назад режиссер «Великодушного рогоносца», «Войцека» и многих других памятных спектаклей уезжал из Барнаула «под давлением общественности» и на фоне невероятного скандала с чиновниками. В его спину летели обвинения в пошлости, мрачности и беспросветности творческого высказывания. Во многом именно спектакли Золотаря в конце нулевых — начале десятых запустили волну всевозможных «оскорбленных чувств», истерию «черной» зрительской активности с кляузными письмами и попытками открытой театральной цензуры. Сегодня этим никого не удивишь. Поэтому и в Барнаул вернуться — не проблема. Когда-то одним из первых спектаклей Золотаря здесь был тот же Кроммелинк — «Великодушный рогоносец», слава которого была не меньше, чем у золотомасочного «Войцека». И сегодня режиссер возвращается в театр с новым Кроммелинком, хотя называет это совпадение случайностью.

В сущности, Золотарь вернулся в новый для себя театр. В команде спектакля — сплошь свежие лица. С этими молодыми актерами режиссер не работал, ничего о них не знает. Но они — слышали о нем многое, счастливы, доверяют. В театре до сих пор гордятся «Войцеком». Памяти спектакля посвящена в фойе целая экспозиция. В этом смысле режиссер попал в зону завышенных ожиданий — театр оказался в эпицентре журналистского и зрительского интереса.

Золотарь к информационному шуму относится с пониманием. В премьере есть все лучшее, свойственное режиссеру: динамика, энергия, яркий дух площадного театра, здоровый эротизм, сложные актерские партитуры, соположение масок и характеров, ощущение живой импровизации (при тотальной застроенности действия), торжество идеи Игры над всеми прочими идеями, концептами и смыслами. Режиссер превращает энергию молодых актеров в энергию студийцев, возрождает в них чувство студенческого азарта — все бурлит, кипит, плещет через край.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

В спектакле есть только «жар и холод», и, конечно, никакой тебе «идеи господина Дома». Режиссер относится к ней, как к фикции, не пытается морочить зрителю голову политическими аллюзиями 30-х годов XX века (на чем, кстати, споткнулись многие режиссеры, бравшиеся за эту пьесу). Загадочная идея умирающего Дома — плод воображения служанки, неудачная шутка, в реальность которой поверил весь город и буквально сошел с ума. «Идея» подается режиссером на третьем плане, живет на мостках в глубине сцены, где время от времени фанатики-лунатики проносят нелепые знамена, выкрикивают лозунги, маршируют под руководством Бургомистра — Наполеона. Последний так и расхаживает по сцене — в знаменитой двуугольной шляпе, неуклюжий оловянный солдатик воображаемой войны. Все лица, зараженные Идеей, — сектанты, клоуны, маски, карикатуры. Они лишь отвлекают режиссера от главного. В данном случае — от живых человеческих страстей, от масштабов человеческого отчаяния, от битвы сердец и жажды мести.

В спектакле три акта, каждый из которых имеет ярко выраженное настроение.

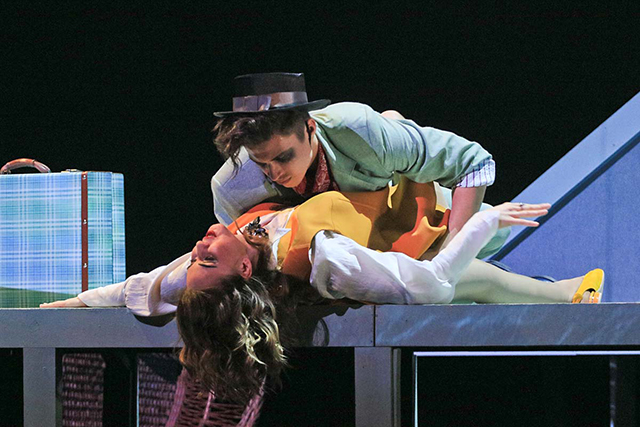

Первый — торжество эротизма, влюбленности и страсти. На сцене не проходит и двух минут без поцелуя: кто, где, с кем — не уследишь. Все по очереди и все со всеми. Завязка истории предельно простая: Леона, супруга господина Дома, уставшая от безразличия мужа, одновременно водит за нос нескольких мужчин, и каждый хочет разделить с ней постель, но госпожа непреклонна — предпочитает игру и флирт «серьезным намерениям». Пока она принимает ванну, за дело берется ее маленькая юркая служанка по имени Аликс — ей тоже хочется любви и счастья.

Сцена из спектакля.

Фото — Екатерина Смолихина.

Вся изобретательность режиссера и актеров направлена на поиск все новых и новых способов выражения чувственности. И в каждом из них — ни намека на пошлость, вульгарность, ни одного повода для гнусного доноса.

У каждого в спектакле своя страсть, у каждой страсти — свой почерк.

Первый акт начинается с яркого выхода Иды, которая желает до смерти избить Леону за то, что та спуталась с ее мужем. Ида в исполнении Марии Сазоновой — воплощенная бой-баба в повязанном платке: руки в боки, грудь вперед, нога в сторону. Одним своим хриплым голосом может прижать мужика к полу. Настоящая жена своего мужлана Тьери, настоящий хранитель семейных ценностей и порядка. За мужа — хоть в горящую избу, а уж любовнице отомстить — так вообще раз плюнуть, святое дело. Ее страсть — прямая, грубая, бьющая наотмашь. «Все вы здесь кобели и суки», — крикнет Ида в зрительный зал, прежде чем удалится. А потом еще и еще раз повторит эту фразу эхом, хриплым и матерым хохотом.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

Сам Тьери (Сергей Рассахань) — наверняка мясник, дубина-дуболом, для него все бабы на одно лицо. Его страсть к Леоне — страсть животная, первородная, не знающая границ и стыда.

Другой ухажер — учитель Бельмас — это страсть маленькой комнатной собачки. У актера Михаила Меньших в спектакле сложносочиненная пластика — иногда излишне нарочитая, лишенная легкости, полета. Руки, ноги, лицо — всегда в движении. Желание обладать, прильнуть к Леоне, прижаться боком, задом, передом, поваляться в ногах, выразить почтение, рассказать, прокричать о своей любви и безоговорочной преданности — не знает предела.

Еще есть Одилон в исполнении Максима Пивнева — настоящий мачо, самец, красавец, мечтающий увезти Леону в путешествие. Одна проблема — у него нет денег. Зато есть «сомкнутые брови, строго очерченные ноздри и свежий рот». Этому парню уготовлена особая судьба.

Сам супруг Леоны, господин Дома, как известно, на сцене не появляется. В пьесе создается весьма странный, почти готический образ мертвого человека — неподвижного, непроницаемого, «накрепко приклеенного к своим костям». Еще при жизни его голова запрокинулась, а кожа на лице натянулась, как пергамент…

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

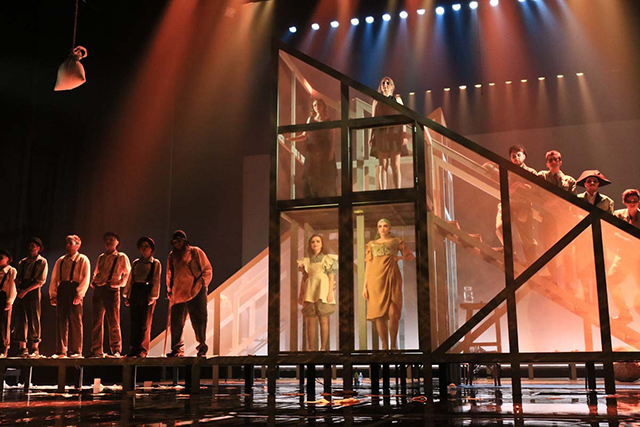

В первом акте спектакль набирает отличный темп, которому способствует с виду невзрачная сценография Натальи Зубович. Перед нами не что иное, как интересный вариант классического конструктивистского решения. С конструктивизмом Золотарь откровенно заигрывал в своем «Великодушном рогоносце», где художник Олег Головко прямо отсылал зрителя к спектаклю Мейерхольда 1922 года. Так и здесь: на маленьком пятачке сцены под видом большого дома, парусника, теплицы, аквариума (чего угодно, на вкус зрителя) расположилось множество игровых платформ, лестниц, дверей и люков — десяток пространств, создающих для актеров и трудности, и возможности.

Когда господин Дома умирает, у его смертного ложа неожиданно появляется она — Фели, любовница на протяжении многих лет, его вдохновение и истинное счастье, та, кого он в завещании попросит похоронить рядом с собой в семейном склепе. Актриса Анастасия Дунаева (есть в ней что-то от молодой Чуриковой) — высоченная девица, играет Фели нарочито возвышенно и вместе с тем — неуклюже, просто, человечно. Ее любовь к Дома — искренняя и честная, земная и одновременно неподвластная рассудку.

Появление Фели — точка слома пьесы и спектакля.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

Второй акт — это страсть уже совсем иного порядка. Это страсть мести, ненависти и презрения. Леону в исполнении Анны Бекчановой просто выворачивает от мысли об измене мужа. Весь второй акт — это терзания Леоны, ее обнаженный внутренний ад, ее обида. Как? Это тот же самый человек — ее муж, господин Дома? Тот, кто последние десять лет бегал за любовницей по лугам и полям, писал ей восторженные письма, говорил красивые слова, а дома не отрывал задницы от своего кресла, храпел по ночам, громко и противно ел, засыпал на первой странице интересного романа? Тот, кто был скучен с ней и невыносим на протяжении долгих-долгих дней? Тот, кого она считала окаменелым трупом? Тот, кто демонстративно и высокомерно не замечал ее возвращений под утро, целью которых было лишь одно — пробудить его чувства, заставить ревновать? Все мнимые измены Леоны обернулись настоящей изменой господина Дома, его тайной и счастливой жизнью.

Леона — больше не кокетка из первого акта. Преображение актрисы из невинной обольстительницы в настоящую фурию — мстящее чудовище со звериной усмешкой и обожженным сердцем — происходит постепенно, по экспоненте. За актрисой, в облике которой, кажется, изначально нет ничего героического, не просто интересно наблюдать — она подкупает бесконечной самоотдачей, верой в спектакль (здесь это очень важно), мощью своего усилия и таланта.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

Третий акт — ее воплощенная месть. Спектакль практически отказывается от фарсового начала. Маски учителя Бельмаса, Бургомистра, Тьери — несостоявшихся любовников Леоны, занятых ныне несуществующей Идеей ее мужа, — кажутся совсем поблекшими, неинтересными, привнесенными из какого-то другого мира.

И Одилон, последний, кто готов идти с Леоной до конца, — теперь не маска героя-любовника из первого акта. Перед нами психотип мужика с американского ранчо, понимающего только грубую силу, воспринимающего свою безответную любовь к Леоне как долг. Он тяготится этим долгом, но защищает его, готов ради него на преступление. Пьеса Кроммелинка все больше поворачивает в жуткую семейную драму, а от декораций Натальи Зубович так и тянет воплощенным стеклянным зверинцем.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Укладов.

Нет никакой идеи господина Дома — есть идея мести, есть жажда Леоны вырвать мертвого мужа из сердца любовницы, очернить романтическую святость их отношений. Для этого как никто другой подходит Одилон, именно он должен загнать Фели в угол, уничтожить ее честь, достоинство, непорочную память о господине Дома. «Мой милый! Зачем ты согласился!» Третий акт — акт возмездия и семейного насилия в духе пьес Уильямса. Страшное окончание невинного фарса.

Идею спектакля уловить проще, чем идею господина Дома: за разливанным морем театра здесь прячется театр, за игрой — игра, за страстью — страсть. И драма второго и третьего актов нисколько этому не мешает: она театральна, красива и очень вкусно подсвечена оранжевыми и синими лучами художника Александра Рязанцева.

Многие до сих пор делят творческий путь Золотаря на «до» и «после», где «до» — успешный период в Барнауле, а «после» — время гонений, сомнений, поисков, редких успехов и болезненных неудач. Очень может быть, что этим спектаклем и театр, и режиссер закрывают старую травму, ломают память времени. И, возможно, возвращение режиссера к Кроммелинку все же не будет случайным. Вдруг, через какое-то время, на этой сцене возникнут и Шекспир, и Ибсен, которые, если верить разным интервью, обсуждались для этой постановки. Почему бы и нет, если новая зона доверия, кажется, обнаружена.

Комментарии (0)