Переписка Марины Дмитревской и Максима Каменских о Лаборатории воронежской драматургии

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Максим, привет!

Вот уже несколько дней, как мы вернулись и закрутились с делами, а ведь пора отдавать долг чести и рассказать читателям и коллегам о двух насыщенных и, я бы сказала, радостных днях, которые мы провели в Воронеже на лаборатории так называемого «Драмкружка».

Суть дела в том, что четверо — Станислав Смольянинов, Екатерина Рыжкова, Анна Колтырина и Арик Киланянц, называющие себя «Драмкружок», — решили создать в Воронеже движение драматургов. Собрали людей, полгода работали, написали пьесы, много пьес, руководителем позвали Ярославу Пулинович, она приглашала к занятиям то Дмитрия Данилова, то Олжаса Жанайдарова…

Руководитель лаборатории Я. Пулинович.

Фото — А. Киланянц.

Тут надо сказать, что еще несколько лет назад воронежский Никитинский театр начинал драматургическую лабораторию. Потом была вторая сессия как раз с Дмитрием Даниловым, и в эту группу входил Стас Смольянинов. Потом Никитинскому стало не до того, их выселяли из прошлого помещения, они героически заново строили театр… А теперь драматурги самоорганизовались, позвали режиссеров сделать эскизы по первым своим пьесам, собрали актеров, арендовали независимый и стойкий Никитинский, но уже в новом помещении (кстати, я б не заканчивала ремонт, эта бетонная полуготовность просторного лофта очень симпатична). И вот — пригласили критиков, привезли и Вас, и студентов Школы Райкина, устроили шесть больших показов. Для Воронежа, культурная ситуация в котором продолжает ухудшаться, этот частный движ — огромное дело.

Была прекрасная атмосфера свободы и дружества, притом в зале сидели и Камиль Тукаев, и Владимир Петров, и активное участие принимал Борис Алексеев, и участвовали актеры Никитинского. Не обошлось без неприятного казуса: новый молодой главный режиссер Воронежского ТЮЗа Максим Иванов (ему всего 31, он ученик Александра Галибина) запретил актрисе театра участвовать в лаборатории как в чем-то «нежелательном», и режиссер показа (лучшего, кстати, показа) Светлана Баженова за ночь вводила другую исполнительницу. Что ж, заочно мы познакомились и с Максимом Ивановым. Здравствуйте, Максим, ученик Саши (кстати, Галибину мы позвонили, спросили о вас, надо ж знать истоки. Он сказал, что вы очень талантливы. Теперь не сомневаемся). А вот худруки Петров, Бычков (из бывших), Алексеев мероприятие почтили, участвовали актеры самых разных театров, им лаборатория показалась творчески желательной.

Обсуждения были большими, профессиональными, пьесы и эскизы разными по качеству. Давайте ж пробежимся коротко по этим двум дням? Может, мы присутствовали при рождении Воронежской школы драматургии?..

Зрительские аншлаги на показах.

Фото — А. Киланянц.

Максим Каменских — Марине Дмитревской

Здравствуйте, Марина Юрьевна!

То, что мы присутствовали при рождении Воронежской драматургической школы (а может, все-таки застали ее развитие? Ведь Вы уже писали, что рождение было немного раньше), — факт неоспоримый.

С середины октября я живу теплыми воспоминаниями о тех чудесных нескольких днях, проведенных в Никитинском. Эта лаборатория, как и само по себе явление «Драмкружка», да и сам Воронеж с его людьми, оказались островком безопасности, любви и добра. И, безусловно, свободы. Те люди, которых Вы уже перечислили, смогли создать невероятно теплую (притом продуктивно-рабочую!) атмосферу чистого творчества. Такая, говорили после показов, была когда-то «до». Охотно верю.

Когда я читал пьесы, у меня было четкое ощущение, что работа драматургов и их кураторов невероятно масштабна, появилась уверенность, что пьесы-то все (хоть и в разной степени) хорошие. Оттого предвкушение эскизов и обсуждений было особенно острым.

И эскизы стали для пьес важной проверкой на прочность.

В первый день мы смотрели эскизы лично моих пьес-фаворитов: «Ни одного животного» Родиона Прилепина, «Страна души» Арика Киланянца и «Пластиковые крышки» Анны Колтыриной.

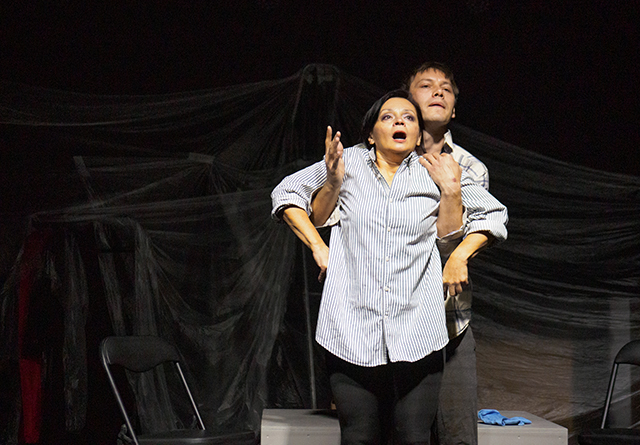

Я. Кузина и Е. Янышев в эккизе «Ни одного животного».

Фото — А. Киланянц.

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Максим, а как круто, что теперь есть не только Захар Прилепин, но и Прилепин Родион, известный в городе поэт, как сказал нам на обсуждении его читатель Камиль Тукаев! Просто знак времени: приходит новый поэт:)

Максим Каменских — Марине Дмитревской

Первый эскиз-читка, режиссером которого стал Егор Чернышов, точно уловил то настроение пьесы, которое было задано Прилепиным-поэтом: ад-Воронеж — место не страшное, а спокойное; грязно-поэтический текст приобретает не трагический настрой, а комический и нежный. Ад для героев — это воспоминание, в которое вернуться уже нельзя. Он о том, что в этом месте, в ад-Воронеже, пропадает любое, даже чисто животное чувство: например, вкус. Ад в том, что ты не можешь почувствовать уже ничего, хотя чувствовать в памятном для героев Воронеже хочется. Но бесчувственная преисподняя способна породить искреннее ощущение любви, которое ставит под сомнение даже желание мести. «Ни одного животного» не остается в аду, потому что ничего животного, даже вкуса, там не остается, но «верить в китов» — потребность, необходимая для жизни, для жизни после «эпилога», с которого начинается пьеса. Егор Чернышов в разной музыкальной стилистике создает на сцене настоящий гранжевый Воронеж, ритмически вариативно работая с разномастным текстом Прилепина. Актеры эту игру с текстом в рамках читки держат на уровне реакций и подхватов «с листка» — актерская органика во взаимодействии с материалом дает важный для этой пьесы воздух свободного существования.

Про пьесу Родиона Прилепина можно говорить много, долго и подробно. Таков уж ее масштаб.

Е. Симанович в эскизе «Страна души».

Фото — А. Киланянц.

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Да, актеры в первом эскизе были прелестные. А чего бы не быть такими удивительной рыжей Яне Кузиной или создателю воронежского попкорн-театра Егору Янышеву?.. Но смущает то, что Вы назвали гранжевостью. Если бы весь текст был написан с нечистой рифмой и «помоечным» слогом — дело одно. Но когда хороший стих вдруг сбивается на грязные рифмы «вино — ничего», «огня — тебя» и «тебя — х… ня», это режет слух и откидывает на сайт Стихи. ру.

Второй эскиз, «Страна души» Арика Киланянца — моноспектакль, поставленный Ринатом Ташимовым с актрисой Еленой Симанович, — показался до крайности предсказуемым. Как только героиня монолога в начале выжимает искусственную улыбку и голосом радостного Буратино начинает стрекотать о том, как счастлива и довольна жизнью, — я подумала, что в итоге она или придет к богу, или попадет в «желтый дом». Маска должна упасть. Так и произошло, причем и бог, и дурка явились «в одном флаконе». Потому что путь от мнимого благополучия до истинного освобождения (и все равно мнимого: героиня едет отдохнуть от семьи в Абхазию и там перерождается) — это ход банальный. Но! Реакция зала, женщин, девочек-студенток, ровесниц героини, в том числе психологов, была другой. Люди хотят отождествлять себя с нею, и этот показ как сеанс социальной психотерапии был залом чрезвычайно одобрен. Тем более, мы же знаем: в театр ходят женщины до замужества, после первого развода и по выходе на пенсию. Вот для «после первого развода» в самый раз.

Я вообще считаю, что на лаборатории было столько женских историй о сути гендерного самоопределения, что «Драмкружку» стоит создать сценический альманах «Я женщина» или «Я Ия» (по имени одной из героинь дальнейших женских сюжетов).

Сильной женщине, работнику музея современного искусства, была посвящена и читка-эскиз по пьесе Анны Колтыриной «Пластиковые крышки». По сути, Борис Алексеев показал полноценный спектакль о взаимоотношениях деловой тридцатилетней бизнесвумен с двадцатилетним парнем-художником. Не уверена, что это про любовь, но про свободу и несвободу — определенно. И в финале вот уже вторая героиня читок освобождалась от привычных матриц в пользу непрограммируемой социумом и возрастом свободы…

М. Демьяненко, К. Пчелинцев в эскизе «Пластиковые крышки».

Фото — А. Киланянц.

Максим Каменских — Марине Дмитревской

Марина Юрьевна, но «Страна души» Арика Киланянца иначе выглядит на бумаге. Да, Ринат Ташимов довольно сильно упрощает текст пьесы: отсутствием развития героини (приходит она туда, откуда шла), иллюстрацией песней «Насдвое» группы «Курара», да и этим «кукольным» способом существования актрисы. А у драматурга все сложнее. Я бы назвал это монодрамой: мир, замкнутый во внутреннем клубке самообмана, предстает глазами этой усталой, типической (в моем представлении) женщины средних лет. Она проходит свой путь от мнимого, продиктованного установками общества, счастья к принятию себя в мире и принятию тех проблем, которые настигли ее в отношениях с близкими. Проблемы, кстати, хоть и вполне банальные, проговариваются героиней по нарастающей (от наиболее болезненной к наиболее травматичной): Киланянц умеючи сгущает тучи над ней, чтобы потом этой поездкой в Абхазию тучи если и не рассеять, то как минимум разглядеть. Она к богу не приходит, она перед богом гневается на мир: с матом, эмоциями и возражениями. Бог тут — единственный возможный собеседник в пластиковом субъективном мире. И вот, объективировав мир через искренний разговор с собой под видом бога, она уже и смерть отца принимает со словами «все хорошо». Такая заманчивая метамодернистская, новоискренняя пьеса: про принятие себя через любовь к своим страхам.

В пьесе Анны Колтыриной действительно есть характер «сильной и независимой», только вот она идет от обратного. Ей (играла Марина Демьяненко) для принятия своей самости нужен проводник. Силу дает кто-то или что-то. Мысль до удивления простая, но важная: человеку (для развития) нужен человек. Как Дима, молодой художник 23 лет (Кирилл Пчелинцев), Марине — замдиректору крупного музея 32 лет, так и наоборот. Они своим неудобным для обоих поведением пересобирают реальности друг друга, обнажив зажимы и непроизвольно направив себя на борьбу со своими установками. А Анна Колтырина эти противоречивости характеров еще и постоянно обостряет противоположностью героев, перевертышами.

Написанная ритмичным диалогом пьеса улавливает и поколенческие противоречия, и профессиональные, и чувственные. Борис Алексеев эту пьесу, помимо созданного пространства действия с обилием локаций в пьесе (наиболее показателен эпизод, выполненный в очень условном обозначении места действия: вот включается песня Монеточки (физической лицо, выполняющее функции иностранного агента) «Кис Кис Кис», и мы тут же понимаем, что события разворачиваются в машине), строит еще и на важном принципе контраста: все подтекстовые ключевые ситуации, которые в пьесе лишь намеками даются в ремарках, решает делением на реальное-ирреальное. Все происходит где-то выше…

Е. Криштопа, Д. Миржамилов в эскизе «Возжелавшая».

Фото — А. Киланянц.

Второй день, к слову, тоже начался с пьесы про женское счастье («Возжелавшая» Юлии Толстопятовой). Правда, здесь не до конца понятное для меня, в чем-то даже гротесковое. 70-летняя женщина влюбляется в 35-летнего мигранта, который делает ей ремонт, и вновь распознает в себе живую, умеющую страстно любить, способную разрушить социальные установки женщину. Пьеса строится на острых неожиданных перипетиях и проработанных характерах, которые в эскизе заметно примитивизируются…

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Максим, подозреваю, читатель к этому моменту уже устал от нашего разговора о пьесах, ему неизвестных…

В эскизе режиссера Виктории (так написано в программке) по пьесе основательницы детского «Театра на подушках» Юлии Толстопятовой ничего гротескового мне не увиделось. История чувственного освобождения пожилой женщины, прожившей добропорядочную жизнь верной супруги и добродетельной матери, точно имеет своего адресата — женщин, вышедших не пенсию. Это еще одна часть альманаха о женщине, в который выстроилась лаборатория. В эскизе хорошо работала Елена Криштопа — и психологично, и чуть эксцентрично, и остранняя запретные импульсы героини ее же собственной внутренней иронией (героиня-то интеллигентна).

А вот пьесу сооснователя театра «Попкорн Драма» Егора Янышева «Прямой эфир», срежиссированную Дмитрием Кириченко, предлагаю вообще не обсуждать. Накиданная на скорую руку история про «нехорошее» провокационное телевидение и его поддельные интерактивы — чистой воды фальшак, видно, что внутри телевизионного ада Янышев никогда не был. Не станем тратить время.

Тем более, все завершилось настоящим апофеозом — «Рыцарями Раисы» Анастасии Зуевой, которых отлично срежиссировала Светлана Баженова. Давайте абзац Вы и абзац я!

Эскиз «Прямой эфир».

Фото — А. Киланянц.

Максим Каменских — Марине Дмитревской

Марина Юрьевна, все-таки лаборатория драматургическая, поэтому в первую очередь хочется говорить про драматургов и их пьесы, но, конечно, в контексте эскизов. Тем более что организаторы ответственно обещали выложить все тексты в общий доступ, а значит, читатель сможет с ними ознакомиться.

Виктория Шаламова, которая поставила эскиз по пьесе Юлии Толстопятовой, сконцентрировалась на режиссуре, сократив текст. Потому теряется большинство обострений, которые из истории про освобождение женщины в возрасте создают вариативную историю с темой травм, проходящих через поколения, с темой обостренных отношений матери-дочери (сразу на двух примерах), со сломом внутренних установок.

Про пьесу «Прямой эфир» Егора Янышева тоже не соглашусь. Не зная обстоятельств создания (как это было, например, со мной до эскиза), можно разглядеть внутреннюю боль автора, заключенную в запутанном восприятии реальности: драматург, насыщая пьесу рядом интриг и поворотов, создает реальность с тотальным разрывом причинно-следственных связей. Мы, читая, до конца не понимаем, что же все-таки происходит — террористический акт на телевидении или грубая шутка? Пенсионер Герман, пришедший на шоу опоясанным взрывчаткой, в конце нажимает-таки на кнопку на поясе, а ON AIR гаснет. И что происходит, мы можем лишь догадываться. Да, для критики системы слишком мало конкретики, но из обличения системы драматург переходит в критику личностной слабости. А это все-таки тоже про внутреннюю человеческую боль и про один из вариантов, как со сложной реальностью бороться. Эскиз все проблемы этой пьесы обнажает: и провалы в середине, и слишком типические образы персонажей, и растворившееся напряжение и прочее, с чем, верю, драматург еще поработает.

Эскиз «Рыцари Раисы».

Фото — А. Киланянц.

«Рыцари Раисы» — эскиз, в котором у меня сложилось ощущение полной синхронизации драматурга и режиссера. Светлана Баженова, известная по собственным пьесам, ставит материал, близкий ей по лексике. «Рыцари Раисы» мне очень напоминают формат новой русской сказки со своими богатырями (Ермачков и Сергей), силачами-дурачками (Первый и Второй), неопределенной скучающей красавицей (Раиса), повествователем словно из фильмов Роу (гопник-голубь), призраком-мертвецом (Людмила), иной прекрасной реальностью и всевозможной сказочной мистической атрибутикой. Только вот русская гопницкая окраина, давно заменившая Тридевятое царство, приобретает свои архетипы и свой народный язык, с матом, грубостями и забавными провинциальными формулировками. Баженова этот смешной текст ставит в соответствующей пьесе плоскости: за внешними страстями скрывается главное — каждый из героев борется со своими масштабными болями, со своими низменными страхами, со своей ранимостью и со своей внутренней неопределенностью. И мистический финал эскиза, выводящий бытовую алкашную драму, как и финал пьесы, дает варианты выхода из этого неопределенного мира: идти венчаться (= уповать на бога) или покинуть мир, вспорхнув на метле. Прекрасная пьеса! Как, конечно, и эскиз. Как, впрочем, и вся лаборатория.

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Двоемирие «гранжевого» мира — конечно, тема Баженовой, прибавим к этому ее хрипловатый юмор и грусть зоркого наблюдателя. Текст Зуевой (назначим ее последователем Баженовой и Уральской школы) про обычных людей, живущих в обычном дворе, как бы обнажает их сущности. Немолодая дворничиха Раиса предстает модельной блондинкой, алкаши двора — ее рыцарями (или ее воображение очищает их). Выходит смешно, печально, наши реальные дворы живут в нашем же воображении, а чистые сущности их обитателей проживают сценическую жизнь. Света Баженова стала талантливым режиссером, это надо с запозданием отметить (я не видела прошлых работ, но мы писали о них).

Максим, читатель (кроме участников лаборатории) не дойдет до конца нашего лонгрида. Но точно дочитает до финала Ярослава Пулинович — мать-перемать этого начинания. Мне было ужасно интересно наблюдать ее в этом «материнском» качестве учителя, руководителя, потому что помню, как сама она вылуплялась из школы Коляды и стучала изнутри яйца «Наташиной мечтой». А теперь вот — мэтр. И это радостно. И есть ощущение, что ничего там, в Воронеже, не затухнет, а продолжится. Тем более, у них есть организатор Стас…

Будем ждать.

Интересно.

А купить билет нет технической возможности.