В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

КАК ВАМ СТАРИК-УЧИТЕЛЬ?..

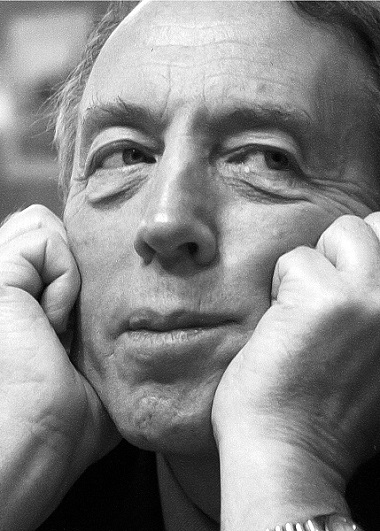

…Сперва о последней встрече. Это было самое начало двухтысячных, Боровский в очередной раз ненадолго приехал из Лондона, и мы повидались в Большом зале филармонии. Вернее, не в самом зале, а на филармонической лестнице. Я сидела на подоконнике, а он стоял против окна и щурился от света, помаргивая своими рыжеватыми ресницами. О чем мы тогда говорили? Картинка запечатлелась, а разговор стерся. Стерся смысл его, улетучилась из памяти тема. Но голос я слышу и сейчас. Тембр, темп, манеру… Это помнят и слышат в себе, я уверена, многие — стихия речи была для него стихией полного самоосуществления, стихией абсолютной свободы. Присутствовали в его речи и какие-то легкие притормаживания, но красоту говорения они не нарушали, даже, наоборот, подчеркивали. О происхождении этих запинок Виктор Евсеевич как-то мне рассказал: застигнутый блокадой в двухлетнем возрасте, он однажды оказался под развалинами дома, и провел там почти сутки. След остался.

Можно много говорить об артистизме личности Боровского, памятном всем. Но такая характеристика была бы, наверное, слишком общей, расплывчатой. Там, среди прочих одаренностей, было нечто более определенное — по природе он был, конечно, актер. И понимал это, и даже хвастался, что сам Товстоногов, бывало, говаривал: «Витя, только захоти — завтра же возьму тебя в театр».

Когда я училась в ЛГИТМиКе, Боровский почти два года был куратором нашего театроведческого курса. Но познакомилась я с ним раньше, еще до всего, до вступительных экзаменов — какие-то театральные знакомые моих театральных родителей позаботились о том, чтобы абитуриентка получила квалифицированную консультацию у институтского доцента.

Была весна 1976-го. В назначенный день я явилась на Большую Пушкарскую, подошла к дому 44, плотно населенному людьми театра. Поднялась. Неведомый мне тогда Виктор Евсеевич отворил дверь, окинул посетительницу каким-то, как мне показалось, полусонным взглядом и выдал тапочки. Надеть их следовало немедленно, едва ли не на лестничной площадке (потом я обнаружила, что чистый пол и вообще всякая и всяческая чистота — это его маленькая idée fixe).

Далее В. Е. посадил меня на стул и начал выяснять, что я такое, очень энергично. Вопросы шли один за другим — под этим водопадом я совершенно одеревенела.

— Тебе понравился спектакль «Три мешка сорной пшеницы»?

— Понравился.

— Детонька, разговаривай! Не молчи, как партизан на допросе! Комиссия не будет ковыряться в куче мусора, дабы выискать там алмаз. Ты должна поразить их сразу…

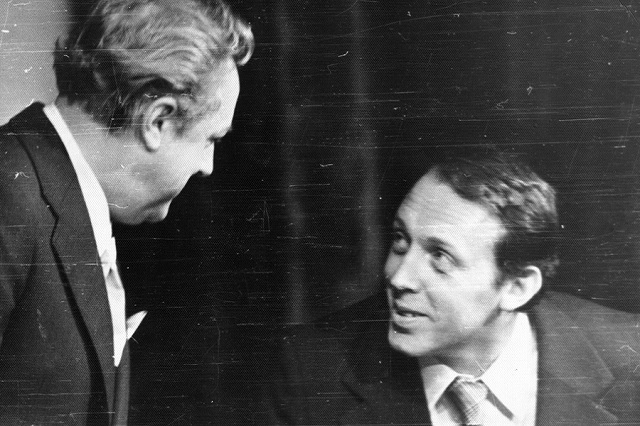

Встреч было несколько, и постепенно я привыкла, разговорилась. За мной закрепилось именование «детонька», а себя мой тридцатишестилетний наставник торжественно называл «стариком-учителем». «Детонька, не расстраивай старика-учителя! Расскажи про „Мольера“ с выражением…». На шедшего тогда в БДТ булгаковского «Мольера» было совершенно не попасть, но В. Е. контрамарку мне устроил запросто — с постановщиком спектакля С. Юрским он состоял в близком родстве. И очень его любил. И замечательно показывал, как тот декламирует, скажем, из «Графа Нулина». Вытягивал лицо и, чеканя слова, отрывисто произносил: «…Шла баба через грязный двор бэль-ё повесить на забор».

Вообще он много кого изображал — актерское в нем постоянно искало выхода. Мгновенно делаясь горбоносым, сопел совсем как Товстоногов, показывал Стржельчика вальяжного и Стржельчика нервного, срывающегося на фальцет. Все эти этюды рождались спонтанно, по ходу дела, вперемежку с разговорами практическими. Актерские способности усиливались музыкальными — у него был абсолютный слух, отшлифованный школой, пройденной в детстве: «Я же был, — подчеркивал он, — мальчиком в Капелле». И поэтому обладал профессиональной способностью показать и певцов, как классических, так и эстрадных. Прикрывая глаза, тянул совсем по-козловски: «И се-е-е-рдцу стало та-а-ак легко», выруливая на умопомрачительное pianissimo. Или по-лемешевски, с неотразимой герцогской кокетливостью: «Жить невозможно без наслажденья…». А потом мог возникнуть сипловатый и задушевный Утесов. Или даже сама Клавдия Ивановна Шульженко, таинственно-вкрадчивая и внезапно-игривая… Слушатели наслаждались его показами, а он наслаждался их восторгами: «Похоже, правда?»

Эта его готовность радоваться и радовать как-то совмещалась в нем с чрезвычайной насмешливостью, даже саркастичностью. Сочинялись особые, выпуклые словечки. Чей-то не слишком удачный ответ на экзамене он, например, именовал «абсурдейло». Ненавидел, когда знакомые называли его «Виктор», слышал в этом что-то выспреннее и фальшивое — только «Витя». Презирал людей, говорящих «звОнишь» и «кушаешь», и рассказывал о том, что какая-то знакомая убивает его наповал с первой же фразы: «Виктор, что же ты не звОнишь? Все кушаешь?» (Наверное, это все-таки была выдумка — ну откуда бы у Боровского такие странные знакомства?)

Но лингвистический его пуризм оборачивался чистым восхищением, когда он повторял запечатлевшееся в армейской юности высказывание старшины-украинца. «Стою как-то в строю и слышу: „Бороуский, у вас опять воротничок не пришит! А коснись завтра? Ведь это же будет грозить чреватостью в последствиях…“». Эта «чреватость в последствиях» частенько слетала с его языка по разным поводам…

Я поступила в ЛГИТМиК, и Боровский оказался куратором нашего театроведческого курса, состоявшего из пяти мальчиков и двенадцати девочек. «Курировать» он нас принялся с увлеченностью чрезвычайной:

— Ты знаешь, что выдал Сережа Добротворский на вступительном собеседовании? — возбужденно рассказывал мне В. Е. — Его попросили охарактеризовать спектакль «Приглашение к жизни» в Пушкинском театре, и вчерашний школьник заявил комиссии буквально следующее: «Дорогие мои, если угодно, легче поставить Малую советскую энциклопедию, чем „Русский лес“ Леонида Леонова…». Юфит с Волынкиным под стол упали!

Театроведческий наш курс и вообще оказался довольно-таки отвязным — так что Виктору Евсеевичу приходилось нас даже несколько утихомиривать. Проводились дисциплинарные беседы — своего рода «классные часы», во время которых он убеждал нас, прогульщиков и шалопаев, что «в вуз надо ходить», что курсовые надо сдавать и что во время сессии нам все припомнят. Входя в аудиторию, он секунду слушал наш галдеж и произносил: «Дети, в камере шум» («в камере шум» — это была цитата из популярного некогда фильма «Котовский»).

Странным и печальным было то, что наш куратор — знаток русского театра, и драматического, и, в особенности, оперного, — не вел у нас, театроведов, ни одного предмета. Просто ходил «в няньках». У других — у актеров, у режиссеров — вел, и лекции его вошли в состав институтских легенд. Нам же оставалось довольствоваться его воспитательными импровизациями. И гордиться тем, что мы именуемся «курсом Боровского».

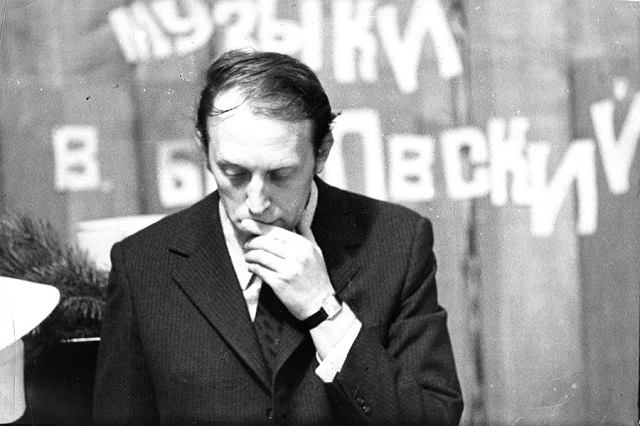

Куратора эта ситуация раздражала тоже — задето было профессиональное самолюбие. Но однажды случилось: он договорился с Виктором Петровичем Якобсоном, читавшим нам историю русского театра, чтобы тот уступил ему две «пары». «Пары» эти были посвящены «Горю от ума», причем вторая — спектаклю БДТ с любимым Сережей Юрским в главной роли. Лекция тоже превратилась в спектакль (прошедший, как любят писать рецензенты, «триумфально») — Боровский нам все разыграл в лицах. И вместе с тем это была, конечно, содержательнейшая лекция, пример виртуозного театроведческого анализа, рождавшегося здесь и сейчас, на наших глазах.

Вечером позвонил телефон, я сняла трубку и услышала: «Ну что, детонька, как вам старик-учитель?» О том, что прозвучит в ответ, он, конечно, догадывался. А я на восторженные эпитеты не скупилась.

Очень запомнился и еще один его звонок. Это было после первой зимней сессии. Разговаривал В. Е. сдавленным голосом. Велел срочно, сейчас же приехать к нему на Пушкарскую. Что-либо объяснить заранее отказался.

Я примчалась. Боровский был бледен и чрезвычайно взвинчен. Вытащил из розетки телефонный шнур, занавесил шторы, велел сесть:

— Меня вчера вызывали…

Безличная эта формулировка означала, скорее всего, нечто вполне определенное. За время моего общения с Виктором Евсеевичем, уже годового, я уяснила, что в состояние настоящего, травмирующего страха вводят его две вещи: кресло зубного врача и органы государственной безопасности. Первая проблема как-то все-таки разрешилась — я познакомила его с нашим домашним доктором, Луизой Ивановной, и, попав в ее добрые, мягкие руки, он расслабился.

А другое не отпускало. Об этом можно было догадаться даже по насыщенности его речи всякими симптоматическими оборотцами, типа вышеупомянутого «в камере шум», «в бараке холодно и сыро» и т. д., и т. п. Это могло бы показаться еще одной забавой интеллектуала и денди, но постепенно стало понятно, что все серьезней. Он то и дело заговаривал со мной о том, что, если будут вызывать и предлагать сотрудничать, надо идти в глухую несознанку, категорически отказываться, прикидываться болтливой идиоткой, иначе — конец. Иначе — сесть на крючок. Мне эта его озабоченность казалась несколько преувеличенной. Хотя, конечно, разговоры о всеприсутствии «органов» и о том, что на каждом курсе имеется свой стукач, между нами, студентами, ходили постоянно.

…И вот я срочно затребована на Пушкарскую, усажена на стул, слушаю:

— Меня вчера вызывали. Сказали, что им стало известно о том, что кто-то с курса состоит в антисоветской организации и готовит какую-то провокацию. Попросили охарактеризовать мальчиков. Девочки их не интересовали. Рассказывая про мальчиков, я пытался понять, кто их на самом деле интересует, — смотрел на лица. Но они не прокололись — ни один мускул не дрогнул. Разумеется, я сказал, что никого толком не знаю, что дети нынче пошли закрытые, необщительные. Скажи мне, детонька, что тебе об этом известно?

— О чем, Виктор Евсеевич? — Кто из наших идиотов может быть причастен к каким-то организациям? Ты понимаешь, что мы все погорим, все! Ружья в спину и — в барак! А там холодно и сыро!

Он вскочил и начал метаться по комнате.

— Виктор Евсеевич, это полная чушь!

— Послушай, мы должны спасти этого человека. Это еще возможно… Когда вы собирались в последний раз? У кого? Кто был? О чем разговаривали?

— Ну, собирались, отмечали сессию, пили. Болтали о всякой ерунде…

Мутный этот разговор шел по кругу — как во время наших доинститутских «консультаций», он тянул из меня слова. Сказать мне было нечего — о том, что кто-либо с моего курса занимается «антисоветской деятельностью», мне было ровно ничего не известно.

Наконец он меня отпустил. Ни о каких подоплеках и последствиях этой изложенной им истории я никогда не узнала.

Вскоре Виктор Евсеевич начал усиленно учить английский язык — и уже я по вечерам консультировала его по телефону относительно перфектов и прочих тонкостей британской грамматики…

К концу второго курса он от кураторства над нами отказался. Поводом для этого стала странная и смешная история. Наши девочки в приступе обожания написали ему какое-то письмецо, которое они сами игриво озаглавили «анонимкой». В обращении значилось: «Почетному гражданину кулис, непостоянному обожателю очаровательных актрис…»

Боровский почему-то оскорбился. На последнем нашем «классном часе» он был холоден, разговаривал отрывисто и сухо. Сообщил, что не собирается ничего выяснять и искать авторов, но с этой минуты все наши отношения закончены.

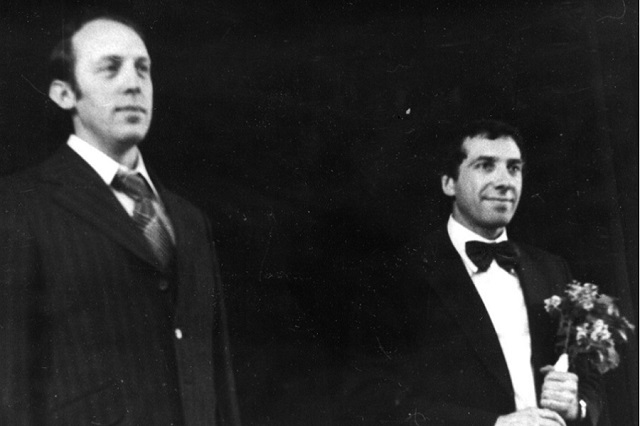

Еще через некоторое время выяснилось, что он женился на англичанке. Вскоре его попросили из института уволиться.

Я позвонила ему и услышала:

— Ну что, ты уже знаешь, да? Вот, сижу. В печальном одиночестве. Все вдруг куда-то подевались… Новая, так сказать, страница жизни…

Нервно засмеялся и добавил: — Курс молодого бойца.

Оставшись без работы, без денег, он распродавал свою библиотеку, а также фонотеку, составлявшую предмет его гордости и страстной любви.

Мне было непонятно, почему Театральный институт расстался с одним из самых блестящих своих преподавателей — уволили его молниеносно, обходной лист подписали в течение одного дня. Этот «обходный лист» произвел на него особенное впечатление.

Он подарил мне первую свою книгу — о московской опере С. Зимина. А еще «Переписку В. Мейерхольда», «Историю античного театра» Б. Варнеке и пластинку с записями Монсеррат Кабалье. Было понятно, что дело идет к отъезду.

Вернувшись в Ленинград после летних каникул, я узнала, что Виктор Евсеевич Боровский отправился к другим берегам — по морю, на корабле. Провожала его зубной врач Луиза Ивановна.

2014 г.

Помню, когда мне впервые предстояло читать лекции по истории русского театра первой четверти XIX века, в связи с Грибоедовым я не особенно беспокоился: у меня был подробнейший конспект тех двух блестящих лекций Боровского! Когда же я добрался до означенного конспекта, то остолбенел. Это сплошь были цитаты из текста «Горя от ума». Выразительно и убедительно интонируя Боровский читал нам текст, а я за ним записывал. Пришлось воспользоваться другими источниками))

Навсегда запомнились его слова на первой лекции. Это был актёрско-режиссёрский поток.

— На зачётах и экзаменах к режиссёрам буду особо пристрастен. Что касается актёров, то мне достаточно убедиться, что они хотя бы прочли пьесу. Тройка гарантирована. А уж если что-то поняли — не меньше, чем «хорошо».

Я был на актёрским и зацепило меня весьма. Его курс закончил на «отлично» ))

А сейчас смотрю на нынешних, даже не актёров, а так, лицедеев, ставших вдруг «лидерами мнений» и становится чуть грустно…

Добрый день, Марианна! Фраза «Виктор, что же вы не звОните? Все кушаете?» была произнесена сыном одноклассника Бориса. Витя познакомил меня с Борисом: «У этого товарища восьмилетний сын однажды позвонил мне с этими словами. Я поперхнулся, но только юный голос звонившего удержал от комментариев».

Да, забыла добавить: почти все существующие Витины фотографии сделаны Фотографом Еленой Ганжа. Она не пропускала концерты БДТ и снимала их.