«Фабрика по изготовлению вундеркиндов».

Театральный проект 27.

Режиссер и драматург Анна Морозова, художник Анна Полякова.

Идейный посыл Театрального проекта 27 — создать театр, понимающий подростка и сопереживающий ему, делать спектакли, интересные зрителям того возраста, когда уже скучно на постановках для детей и еще скучно на спектаклях для взрослых. Подростки этот театр знают и лояльно к нему относятся. Им нравится, когда с ними разговаривают о том, что для них важно, и делают это понятными им языковыми средствами.

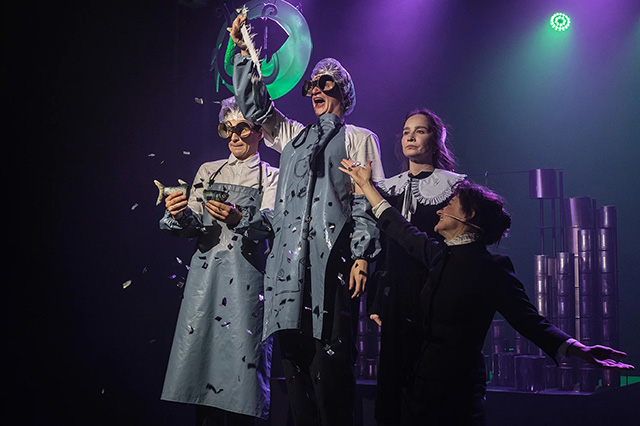

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Спектакль «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» — не исключение из общего репертуара Театрального проекта 27. Перед нами история нереализации великого потенциала. Спектакль делится на эпизоды, которые последовательно, от 4 до 17 лет прослеживают взросление девочки с абсолютным слухом. Жанр определен как «полудокументальный»: режиссер, она же драматург, она же прототип главной героини — Анна Морозова.

Повествование ведется от первого лица. Ретроспективно девочка Аня (Дарья Теплова) рассказывает свою историю: как четырехлетняя «Аня Батьковна» хотела сыграть «Stabat Mater» Перголези, а вся ее семья хотела воспитать великую пианистку.

Лейтмотив спектакля — «Старинная французская песенка» Чайковского, в основу которой легла музыка бродячих менестрелей со словами о годах утраченной молодости. К детству и юности герои относятся как к музыкальной шкатулке — она все еще воспроизводит в душе грустные напевы, возвращает меланхолию и чем-то красиво светится. В спектакле это, правда, не шкатулка, а консервная банка, обладающая теми же светящимися свойствами, а внутри обитает золотая чудо-рыбка — собирательный образ детей: они выросли, но вынуждены все время оглядываться назад, рефлексировать и с грустной усмешкой смотреть на свои «точки невозврата».

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В спектакле задействованы пять актеров. Аня — Дарья Теплов, Мама — Юлия Захаркина. У Юлии Чербаджи, Андрея Мишустина и Алексея Романовича целая череда ролей: бабушки-дедушки, соседи, работники школы-интерната, одноклассники. Актерское существование в спектакле определяется через главную героиню: зрители как будто видят персонажей Аниными глазами. В процессе взросления окружающие ее персонажи будут все более жизнеподобны (и как факт — грустны). У актеров минимальная дистанция с персонажами, играют утрированно и ярко, не боятся эксцентрики, манерности и статуарности. А еще театр не стесняется своей театральной природы. При минимуме декораций и реквизита места действия и происходящие события обозначаются только мизансценически. И голосом за сценой, который определяет: вот — актовый зал, вот — вокзал, вот — монструозная спецшкола для одаренных детей.

Сценическое действие идет в двух плоскостях — разыгрывание истории и метафорические вставки, продиктованные музыкой. Одна из них — сцена, когда по сюжету Аня попадает в актовый зал и впервые слышит Перголези: актриса отворачивается от зрителя лицом к названию произведения, игровая площадка вся заполняется кантатой, заливается синим светом, а акцентом впервые становится конструкция — основная художественная доминанта спектакля — «орган» художника-постановщика Анны Поляковой. Он состоит из стола и возвышающихся на нем стройных рядов консервных банок.

Слова, произнесенные Мамой (Юлия Захаркина) — «Подождите, у нас же абсолютный слух», — заклинание, вызывающее на сцену двух работников (Алексей Романович, Андрей Мишустин) школы-интерната. Они в резиновых фартуках, перчатках, шапочках для волос — разделыватели одаренных музыкальных рыб, которые с помощью пюпитров-кладоискателей определяют наличие таланта. По тому, как громко стучит сердце Ани, какие ноты издают ее зубы, руки, ноги при постукивании, определяется одаренность. Детское сознание наделяет работников школы инструментами, которые нужны для этой проверки. Это уже не добрый и восторженный мир семьи — это мир, где, как впоследствии скажет директор школы, талантливы все, а отличает людей друг от друга только усердие.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Директор школы (Юлия Чербаджи) со взъерошенными волосами, в строгом узком костюме — дерганая и нервная. Вполне стереотипная: она произносит речи и просит зрителей повторять. Ее риторика: надо быть первым, надо показать результат, быть лучшим из лучших и ни в коем случае не зарывать талант в землю. А еще надо заниматься по шесть часов в день.

Работники тут же демонстрируют образец для подражания: в консервных банках хранятся рыбы — идеальные ученики этой школы. Их можно растягивать, мять, бить ими; если рыба «сломалась» — ее выкидывают и берут следующую. Рыбы немы — один из работников гнусавым голосом озвучивает единственные слова, которые, как мантру, должна заучить каждая рыба: «Спасибо маме-рыбке, спасибо папе-рыбке, спасибо рыбьему богу. Я был маленькой икринкой, а превратился в большого лосося». На эмблеме школы, весь спектакль висящей на сцене, арфа, между струнами которой помещена рыба.

Рыбы — овеществленная метафора. Таких в спектакле много. Например, сценическая метафора абсолютного слуха: пока Аню держат под руки работники школы, директриса как будто вытягивает у нее из уха красную нить. Вся нить — «миллион, доставшийся Ане от рождения», но можно его, конечно, и раздать понемногу людям. Директор буквально передает нить зрителям в первом ряду и просит подержать. Теперь часть абсолютного слуха есть у многих, но все слышат идеально только по одной ноте.

Сам орган — тоже воплощенная метафора. С пятого эпизода — «Всякие мальчики» — трубы начнут постепенно разбирать. Первая влюбленность, первое свидание, первая дискотека — воздух подростковой свободы врывается в сценическое пространство.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Дискотека — одна из ироничных сцен спектакля. Актеры вытягивают на площадку зрителей, пародируют неловкость школьных вечеринок — биты the Prodigy сменяются медленным танцем под главную тему из «Титаника». Начинается череда эпизодов, ведущих к неминуемому «поражению». Мама врывается на дискотеку, позорит дочь. И вот первый проигрыш мира взрослых: крик, удары полотенцем по столу (по тексту — проводом и по Ане); мать теряет возможность контролировать, поэтому в ход идут собственный авторитет и применение физической силы — а это всегда слабость. Теперь она все истеричнее будет говорить с дочерью, градус исполнения будет все увеличиваться. Но и Аня меняется. Роль пубертатного подростка требует другой коммуникации с матерью: теперь будут дерзость, неплавность движений, отстраненность. Как и любому подростку, Ане необходим значимый взрослый, которого в окружении нет. Тогда включается новая поэтическая сцена: необходимо вернуть ощущение поддержки отца. Весь отец — только спина в военном мундире. В моменты переключения действия на метафорические вставки спектакль не предполагает «отыгрывания» лицом. Отец (Юлия Чербаджи), вытянувшись в струну, стоит на сцене, пока Аня, обвив его, рассказывает одну из самых трагических историй спектакля, в которой все рифмуется с ее собственными обстоятельствами, про музыкально одаренного отца, который жить в этом мире не смог.

Рифмованное действие — один из принципов композиционного строения спектакля. Как в первый раз мама теряет и находит Аню в актовом зале, когда та слушает кантату, так и во второй раз она теряет и находит ее там же — но теперь Аня танцует на дискотеке — такой же второй мир, в который погружается главная героиня. В первый раз Аня смотрит на крутящегося теневого дирижера, во второй — ее отец, дирижер военного оркестра, появляется на площадке.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Еще один важный сценический прием: чередование ритмически разных сцен. С одной стороны, это держит внимание зрителей и рассчитано как раз на подростковую аудиторию. С другой стороны, монтаж эпизодов — явление смыслообразующее. Так, переключая эпизоды, авторы спектакля дают каждый раз новый педагогический тезис, который должен быть оспорен или утвержден: «работает ли конкуренция в ученическом сообществе», «определяют ли успех связи и деньги», «можно ли стать счастливым, если жизнь положена на реализацию чужих мечтаний».

Аня отказывается от учебы в музыкальной школе, мама терпит крах в личной жизни и попытке сделать из дочери гениальную пианистку. В кульминационной сцене спектакля актеры в пестрых куртках из рыночных завалов поют на мотив все той же «Старинной французской песенки» Чайковского свою, замиксованную, о «тернистом детстве, которое станет тернистым треком»:

Мама, я буду никем, зато стабильно.

Мама, я буду никем, как в фильмах.

И посыл спектакля переворачивается на девяносто градусов. Спектакль не для подростков — для родителей, которые строят свою жизнь вокруг результатов и успехов своих детей и которым может стать очень больно, когда все пойдет не так, как планировалось.

А. Мишустин (Егор), Д. Теплова (Аня).

Фото — архив театра.

В эпилоге на пустой сцене только стол, органа больше нет. На нем Егор (Андрей Мишустин), отчисленный из спецшколы и играющий на скрипке в ресторанах, и Аня (Дарья Теплова), все-таки закончившая музыкальную школу, но не желающая больше никаких достижений, результатов и экзаменов. Спектакль заканчивается мелодраматично: Аня выпускает из банки свою рыбку. На проекторе тем временем транслируются фотографии всех людей из «реальных событий».

Истины, декларируемые спектаклем, проговариваются бесконечно — их выводят на проекции, о них сочиняют песни, про них показывают этюды: «быть вторым нестрашно», «главное — не результат, а процесс», «надо быть счастливым, а не первым».

Комментарии (0)