О Всероссийском фестивале-конкурсе камерных спектаклей «Один. Два. Три» в Новосибирске

Первое, о чем надо упомянуть, говоря о новосибирском Фестивале-конкурсе камерных спектаклей «Один. Два. Три», что он молодой и проводится в четвертый раз. И впервые его проводит молодежный драматический «Первый театр». Директор фестиваля (она же директор театра) Юлия Чурилова — руководитель молодой. Отборщики-эксперты тоже молоды. Отсюда и соответствующий формат фестиваля, заявленный всего в трех формулах: никакой классики, актуальные темы, разные форматы. И отлично! В Новосибирске уже четыре театра имеют свои фестивали. У «Глобуса» — «Рождественский», у «Красного факела» — «Ново-Сибирский транзит», «Старый дом» впервые провел «Хаос». И вот теперь «Первый театр», вообще не имеющий своего дома, пригласил спектакли из российских городов на разные сценические площадки города.

Сцена из спектакля «Buzz Riot».

Фото — Валентин Копалов.

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus? Ну, прямо скажем, для веселья планета наша мало оборудована, но, несмотря на актуальные и часто болезненные темы, острые актерские и режиссерские решения и действительно необычные, дерзкие форматы, атмосфера фестиваля была какой-то очень веселой, дружелюбной и всячески располагала к общению. Этому способствовало и то, что помимо конкурсных спектаклей (их было восемь) на фестивале была содержательная и вполне соответствующая формату международная офф-программа.

При поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция был показан перформанс швейцарского хореографа Руди ван дер Мерве «Buzz Riot» и contemporary dance финского режиссера Тео Клинкарда «The days» (переведенный как «Дни нашей жизни»), который прошел при поддержке посольства Финляндии в России. Инициатором и душой этих фестивальных проектов была Ника Пархомовская, благодаря которой состоялись и они сами, и очень содержательные обсуждения совместно с участниками и зрителями. Диалоги с залом длились порой дольше, чем сами спектакли. Кроме того Мария Нурмела (Финляндия) провела мастер-класс по движению для участников с разным уровнем подготовки. А в ходе предварительных репетиций были выбраны два русских участника, которые полноправно вошли в спектакль, посвященный любви в самые разные «дни жизни». Мастер-класс провел и Руди ван дер Мерве. Удивительно доброжелательная атмосфера возникала на этих встречах. Оказалось, что такой формат совершенно необходим зрителям разных возрастов. Но особенно молодым.

Сцена из спектакля «Коромысли».

Фото — Валентин Копалов.

Внутри конкурса оказался очень близко совпадающий с перформансами международной программы спектакль Челябинского театра современного танца «Одуванчики». То, что в жанре современного танца начала звучать речь, это, пожалуй, уже не ново. Новым и необычным стало то, о чем говорили хореограф и танцовщик Денис Чернышов и танц-драматург Татьяна Гордеева. В центре исследования оказалось тело солдата-срочника, то есть тело самого исполнителя. Это был не просто танец, или вообще не танец. Это был монолог самого тела, испытывающего разные состояния: физическую боль и ее преодоление, унижение, победу, страх, отчаяние, восторг. Словом, тело это все эти эмоции и выражало. А текст возникал как отдельные выкрики, команды, обрывки воспоминаний, даже анекдоты. Это был почти поток сознания, хотя не бессознательный, а точно выстроенный. И после этого спектакля тоже очень долго длилось обсуждение. В основном высказывались мужчины. Поразительно было то, что многим (и мне в том числе) показалось, что это изживание полученной когда-то травмы, но сам исполнитель так вовсе не считал. То есть его личное ощущение не совпадало с тем, что видели мы.

Если говорить о необычном формате, то совершенно неожиданным явился аудиальный перформанс «Коромысли» Мастерской Крикливого и Панькова (Новосибирск) режиссера Полины Кардымон. Девушки (Наталья Серкова, Анна Замараева, Дарья Воевода, Алина Юсупова) сидят и поют русские народные песни. Просто сидят почти неподвижно и поют. Песни разные: и колыбельные, и свадебные, и погребальные. Они собраны в разных регионах России и даже за ее пределами. Заунывные, тоскливые, протяжные, отчаянные — так, что мороз по коже. А над песнями на черном экране появляются фразы, комментирующие то, что мы слышим, самыми простыми словами. Иногда девушки встают и берут в руки инструменты. Вот, кажется, и все. Но почему-то ты сразу включаешься в эти фразы, возникающие над плывущими голосами. Наверное, потому что это и твои мысли. Это ты обычно так думаешь, когда слышишь народные русские песни. И вот это сочетание звуков и слов уже ушедшей культуры, которую не сохранить, конечно, и мыслей современного человека — именно этот синтез и высекает из странного зрелища театр. Если есть где-то еще этно-футуристические фестивали, типа знаменитой, но бесследно исчезнувшей пермской «Камвы», — этим девушкам надо прямо туда.

Сцена из спектакля «Пилорама плюс».

Фото — Виктор Дмитриев.

Из «необычных» по формату на фестивале был еще «Невидимый слон», спектакль «в форме театра ощущений» новосибирского Театра кукол «Пилигримы», где зрители сидят с масками на глазах и пытаются ощутить мир через осязание разных предметов. В основе — очень простой рассказ о дне слепой девочки, которая мечтала увидеть слона. Идея замечательная, но режиссерски и драматургически не додуманная.

Все остальные конкурсные спектакли были вполне традиционные драматические — либо моно, либо дуэтные. Но традиционными они были по форме, а по смыслам — вовсе нет. В них поднимались острые, больные вопросы, связанные с жизнью человека и общества, которыми обычно не занимаются «большие» солидные театры. Хотя именно из ярославского Российского академического театра имени Федора Волкова и был моноспектакль «Пилорама плюс», поставленный Елизаветой Бондарь по пьесе Натальи Милантьевой. Спектакль, уже известный, получивший множество наград на фестивалях российских и международных, и здесь получил диплом как «Лучший спектакль». За два года своей жизни он очень изменился (видела его уже в четвертый раз), в нем проявились неожиданные смыслы. В свое время было много споров о том, происходят ли все события с героем в его воображении или в реальности. Сейчас щуплая фигура героя на видео уже не совпадает с фигурой крепкого, здорового парня на сцене (Виталий Даушев). И это создает поразительный эффект: становится понятно, что все происходит в его голове, в его сознании, травмированном воспоминаниями о чеченской войне и тем, что на войне смерть была узаконена.

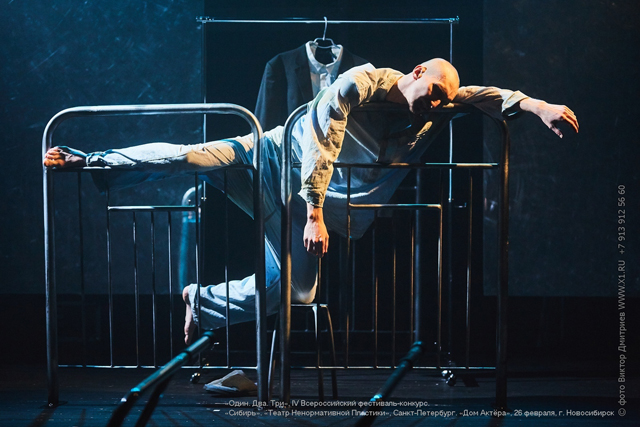

Среди моноспектаклей был еще один, тоже отмеченный дипломами разных фестивалей. Это «Сибирь» Феликса Миттерера (режиссер Роман Каганович, Театр Ненормативной Пластики, Санкт-Петербург). Сергей Азеев, которого в его юные годы я видела в Ярославле на фестивале БТР («Будущее театральной России») в дипломных спектаклях курса Александра Кузина, просто потряс. За годы актерских скитаний в Петербурге он превратился в большого артиста, способного на выполнение самых дерзких задач. Он сыграл старого человека, переживающего бунт против родных, упекших его в приют, размышляющего о своей жизни, и сыграл — что самое трудное — смирение и приятие смерти. Артист получил диплом «За лучшую роль».

Сцена из спектакля «Сибирь».

Фото — Виктор Дмитриев.

Еще один спектакль из Санкт-Петербурга показал «Такой театр». Пьесу Матея Вишнека «История медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» поставил Александр Баргман. Эта замечательная пьеса, интерес к которой время от времени возникает в российских театрах, на мой взгляд, совершенно не была разгадана режиссером. Зрители с удовольствием смотрели милую любовную комедию «с элементами мистики» — на встречи героя с прелестной девушкой, которая зачем-то приходит к нему девять ночей. И все эти встречи были, скорее, острой приправой к основному блюду, которое так и не было подано.

Екатеринбургский Центр современной драматургии показал спектакль «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова (режиссер Дмитрий Зимин). В отличие от пластического спектакля из Альметьевска, этот «Магазин» выстроен скупо, статично. Две героини, каждая со своей правдой, сидят и обращают в зал свои монологи. Они не общаются между собой, не спорят, не борются. Каждая не слышит другую. Две жизни — владелицы магазина Зияш и ее рабыни Карлыгаш — могут пересечься только в смерти. Спектакль о том, как в сегодняшнем мире возможно дикое средневековое рабство, при полном равнодушии общества, при одобрении религии и невозможности человека выжить. Екатерина Соколова и Гюльнара Гимадутдинова получили диплом «За лучший актерский дуэт».

Пьеса Юлии Поспеловой «Говорит Москва» создана на основе книги Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу». Пьеса о взаимоотношениях дочери Сталина с отцом. А шире — о том, как драматичны отношения дочери и отца, какие этапы проходит дочь: от обожания до ненависти, от ревнивой любви до презрения и равнодушия. Актриса Наталья Кузнецова (Творческое объединение GRANART, Нижний Новгород) и режиссер Александр Ряписов, как показалось, постарались отойти от конкретных образов. В спектакле только чуть-чуть даются намеки на них. Ну не работают сейчас факты биографии любимой дочки вождя всех народов. Молодежь, сидящая в зале, только к финалу начала догадываться, о ком идет речь. И тут не помогают фамилии и имена, разбросанные в тексте. Все эти дяди Климы, дяди Сережи и дяди Коли… и даже имя Михоэлса, причину гибели которого утверждает вождь в ходе телефонного разговора, ничего не объясняют. Всё. Точка. Все эти события и герои сейчас воспринимаются как дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Может быть, это и хорошо. Что нам сегодня все эти пауки в банке? Забыть бы их поскорее (кроме Михоэлса и Каплера, конечно). Режиссерски спектакль построен хорошо. Он и получил приз «За лучшую режиссуру». Из текста извлечены смыслы, которые переводят эти события из прошлого в современность. Потому что взаимоотношения отца и дочери драматичны всегда.

Сцена из спектакля «Говорит Москва».

Фото — Виктор Дмитриев.

Вот такой получился фестиваль «Один. Два. Три». Со спектаклями «на троих» как-то не вышло. Либо моно, либо на двоих. Может быть, добавить четвертого? Компания окажется более многочисленной и оживленной. Но выбор экспертов оказался живым, современным и актуальным по темам и формату. Одна проблема. Фестивалей моно- и камерных спектаклей сейчас много. И переезжают одни и те же талантливые спектакли с одного форума на другой. Но, с другой стороны, страна у нас большая, и часто поездка за пределы своего региона — это единственная возможность хорошему спектаклю показаться в России. Так что удачи и долгой жизни фестивалю!

Комментарии (0)