«Тень». Е. Шварц.

Театр Комедии им. Н. П. Акимова (Санкт-Петербург).

Режиссер Татьяна Казакова, художник по костюмам Ирина Чередникова.

Театр Комедии много лет уже пытается сохранить «Тень».

Если произнести эту фразу вслух, сразу отчетливо веет метамодернизмом и постиронией. Но это не оно, не оно.

Почему именно «Тень», а не, скажем, прелестный «Лев Гурыч Синичкин» или, напротив того, «Двенадцатая ночь» — ну вот так сложилось. Шварцевская пьеса — самоигральная, полна дивных реприз, дает возможность яркой формы, на ее просторе есть где разгуляться артисту. Опять же написана пьеса специально для этого театра — того театра, конечно, акимовского, но наследие же, наследие. А главное — в ней не просто заложен глубокий смысл, а прямо словами сформулирован, можно впроброс, можно с подзвучкой, и всегда актуально, и всегда зритель уйдет такой — о-о-о, здесь есть над чем задуматься, о-о-о, это про меня, про нас про всех. Беспроигрышный, в общем, вариант.

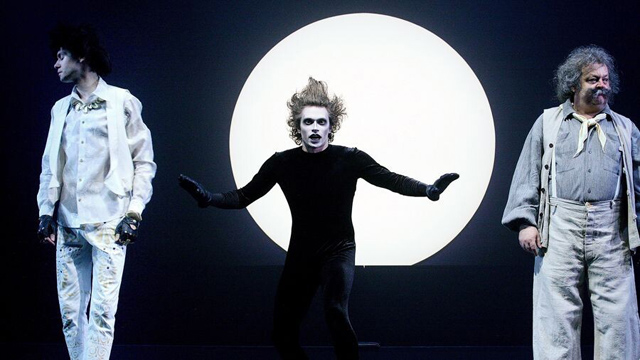

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

«Теней» в Театре Комедии было четыре — две в постановке собственно Николая Акимова; одна — Юрия Аксенова, реконструкция второй акимовской; и одна — Татьяны Казаковой, уже не восходящая к акимовской легенде. Теперь — пятая, и она отстоит от хрестоматийной настолько далеко, что, кажется, даже лежит в другой плоскости.

Это правильно, на самом-то деле: театр — искусство живое, сегодняшнее, как дождь и закат. Как невозможно сохранить позавчерашний дождь, так же невозможно сохранить и позавчерашний спектакль, что уж говорить о спектакле вековой давности. И дело не только в устаревшей эстетике и в чуть менее, но все же тоже устаревшей актерской технике — дело в зрителях, которые уже и смотрят, и думают, и дышат по-другому. Для них это почтительное сохранение прошлого — примерно краеведческий музей, ценный памятник старины: посмотреть любопытно — осознать невозможно. Оно не задевает и не увлекает, поскольку не для них делалось. Нужны другой ритм, другой стиль, другая скорость, другое все. Классика тем и замечательна, что все это позволяет без ущерба для себя.

Ну, то есть, как без ущерба… С ней, с классикой, ничего не сделается, не страдают ни Шекспир, ни Чехов, ни Шварц от чужой трактовки. А вот результаты трактовки бывают очень разные.

От акимовской «Тени» в новой «Тени» осталась только афиша (и то не совсем, подкорректированы не к добру шрифты). С одной стороны — дань памяти и уважению, с другой — констатация смысла. Вот человек, вот охотящаяся на него его же собственная тень, никаких двусмысленных толкований, краткое содержание в одной картинке. Буквально либретто. И хорошо, потому что это нужно.

Иначе в новой «Тени» ничего не понять.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Сегодняшняя «Тень» решена в эстетике полнометражного мультика с таким анимешным заходом: герой, судьба, страшный враг, кровавая драма, победа добра над злом в пределах одного человека. Персонажи нарочито плоски и очевидны с первого взгляда. Принцесса — даром что инкогнито — в длинном дорогом платье и с распущенными волосами; Аннунциата, в противоположность, в простеньком, открывающем стройные ножки платьице а-ля пейзан; доктор, могильщик собственного призвания — в строгом глухом костюме; министры — во фраках с издалека видными орденами; звезды местной богемы Цезарь Борджиа и Юлия Джули — в вызывающе экстравагантном; скромный людоед, хозяин гостиницы — в удобном поношенном, еще и с бессмысленным, но приятным шарфом вокруг шеи; тень — в черном трико, с набеленным лицом, подведенными глазами и вздыбленными волосами; ученый — в джинсах, курточке и белых кроссовках, сразу видно — приезжий, здесь так не ходят. Художник по костюмам Ирина Чередникова.

Какое же счастье, что есть в нашей реальности художник Ирина Чередникова, которая не только мастер высокого класса, но и чуть ли не последний носитель тайного знания о том, что внутри сценического костюма находится живой человек, и ему, этому человеку, должно быть удобно. Театральные художники как-то массово перестали примерять свои видения образов на непосредственных исполнителей, на их пропорции, пластику, психо-, извините, -физику. Костюм-то может быть придуман великолепно, но на этом конкретном артисте он в лучшем случае ни о чем. А в худшем — артист на сцене думает не о сценической ситуации, а о том, как бы выжить внутри великолепно придуманного. Костюмы Чередниковой выразительны, метафоричны, одновременно являются одеждой и образом, эффектным пятном в сценическом пространстве и кратким рассказом о своем носителе, и могут сыграть спектакль за артиста.

Что, собственно, они и делают.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

От «Тени» к «Тени» пустеет сценическое пространство, в пятой остались только невысокая черная лестница от кулисы до кулисы, луна в полстены и окно в человеческий рост, приезжающее с колосников. Окно имеет чисто техническое значение — в него ученый должен увидеть принцессу. Луна отвечает за инфернальность и многозначительность сюжета. Еще для тайной беседы министров выезжают этакие подобия диванов, а для подписания договора ученого с тенью выносится табуреточка с чернильницей и пером. Казалось бы, в пустом пространстве, без обозначения времени и места, легко творить условный театр — к чему такая конкретика? Она и ни к чему. Ничего это перо в руках мальчика в джинсах не дает ни для понимания реальности, ни для понимания состояния, вокруг этого пера можно было бы накрутить столько интересных деталей и нюансов, такие бездны для актерской игры открываются явлением этого пера — но мимо, читатель, мимо.

В нынешней «Тени» актерам просто некогда играть. Действие летит стремительно и без пауз. Звонкие шварцевские репризы остаются без зрительской реакции — некогда реагировать. Чеканные реплики остаются без актерской оценки — некогда оценивать. Ни один диалог не является разговором двух заинтересованных собеседников. Весь текст произносится в зал — какой там партнер, какая там ситуация, какое там взаимодействие, отрапортовать реплику и уступить место следующему. Актеры, как известно, это люди, которые говорят по очереди. В этом бессмысленном говорении Андрей Толшин — Доктор и Николай Смирнов — Пьетро, хозяин гостиницы, изо всех сил стараются существовать по законам великой русской театральной школы, пытаться коммуницировать с партнерами, воспринимать слова и действия, играть, извините, лицом и голосом, как это вообще-то принято на театре, — но им банально не хватает сценического времени на это вот актерское мастерство. И добро бы эта стремительность была чем-то большим, нежели просто механическое говорение, — динамикой, например, экспрессией, плотностью существования, да хоть бы истерикой от ужаса разыгрываемой истории. Нет, это просто лихой галоп по классическому тексту. А ведь в таком режиме не только артисту негде играть. Зрителю негде вздохнуть. Утрачивается собственно смысл пребывания зрителя в зале — сопереживание и осмысление. Нет паузы, в которой зритель мог бы ахнуть, засмеяться или утереть слезу. Он не успевает ни сострадать, ни думать. И сложный, многоплановый, затейливый сюжет проносится мимо него, почти не зацепив.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Татьяна Казакова всегда позиционировала себя ученицей великого Эфроса. Эфрос — это подробнейший разбор и бесконечное множество полутонов и нюансов. И было ведь, было это в спектаклях Казаковой, но очень давно. Как же так вышло, что исчезло без следа? Как такое вообще возможно, что на календаре конец первой четверти двадцать первого века, а на сцене единственной причиной развития сюжета является драматургический текст? Почему ученый полюбил принцессу, почему Юлия предала ученого, почему доктор его спас, почему принцесса предпочла тень, почему вообще все — потому что у Шварца так написано. Больше не требуется никаких оправданий, объяснений, подтекстов и внутренних конфликтов. По первому плану прошли — и достаточно.

И крамольная мысль не дает покоя: может быть, музей — это не так уж и скверно? В том, акимовско-аксеновском спектакле были суть и смысл, были ритм и гармония, были репризы и метафоры, были страдающие, любящие и переживающие люди, была страсть, была жизнь, была трагедия. Может, эта старая сказка и не рассказывается нынешним языком и не воспринимается нынешним сознанием? Может, не обновление, а консервация требуется для сохранения памяти о поэтике и эстетике, мыслях и чувствах, событиях и понятиях, обо всем том, что стремительно утрачивается в современном театре то ли за ненадобностью, то ли за рассеянностью, то ли за чем еще.

…В финале сверху снова спускается огромное окно, отгораживающее от страшного внешнего мира. Ученый перед окном читает книжку. Он пережил многократное предательство, разочарование в деле жизни и даже собственную смерть, и на нем это никак не отразилось. Подруга приносит ему завтрак, кажется, вот сейчас достанет из кармана черную шапочку и начнет вышивать желтым шелком букву «М». Для полного соответствия картинке из пинтереста не хватает только трамвайчика за окном, впрочем, и так уютно.

Аннунциата, какая печальная сказка.

Комментарии (0)