«Еще один, Карл».

Театр в Театральном музее.

Режиссер и драматург Дмитрий Крестьянкин, художник Шура Мошура/

13 января 2025 года я зафиксирую как момент личного театрального счастья, мгновение театрального ликования. И одновременную — внезапно — радость принятия жизни, какой бы они ни была, — в том числе той страшной и одновременно прекрасной, которую спектакль «Еще один, Карл» весело и энергично приветствует яростным звоном бутафорского щита.

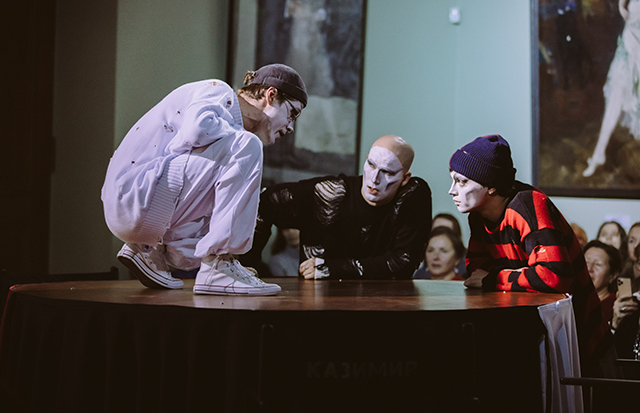

Сцена из спектакля.

Фото — Виктория Дунаевская.

После восьми (или что-то в этом роде) спектаклей юбилейного года Мейерхольда, после всех этих «чужих» ему и нам театров-спектаклей-жизнеописаний-мифов вышел этот, «на троих», в «комнате с театральными призраками» — кабинете Теляковского в Театральном музее…

Потом наверняка кто-то — Я/МЫ — напишет о спектакле «Еще один, Карл» Дмитрия Крестьянкина пространно и театроведчески строго, декодируя смыслы, избегая восторженно-премьерного пафоса, занявшись мемом «Карл», анализируя художественные опосредования, ассоциативные ходы и прямой текст спектакля. Опишут его летяще-свободную композицию, наследующую театру Крымова, бешеную энергию, наследующую театру Бутусова, и даже случайно затронут ассоциативный монтаж, как у Юрия Любимова на его Таганке, полной огня, которой эти ребята не знают, не видели, не нюхали.

Со временем, конечно, Я / НЕ Я подробно проанализируем замысел, разглядим прихотливо сплетенные ступеньки тонкой веревочной лестницы смыслов и тем, по которым карабкаются в историю театра и слезают обратно молодые авторы «Карла», задорно миксующие форму лжеподкаста и лжекапустника, документального монтажа и лирического мокьюментари — с пафосом акционизма и с собственной иронией. Лиловым пламенем этого театрального пунша озаряется кабинет Теляковского, в котором идет «Карл», и «давным-давно, давным-давно» ушедший театр наполняет своей энергией наше сегодня.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктория Дунаевская.

За круглым столом, на высоких стульях Арлекин, Пьеро и Скарамуш (Игорь Астапенко, Вячеслав Пискунов и Дмитрий Крестьянкин) с набеленными лицами. На стульях надписи: «Карл», «Казимир», «Теодор». Имена Мейерхольда. Они иронически имитируют подкаст о Всеволоде Эмильевиче, задорным рэпом пересказывают биографию Мастера. А потом, ведомые вольной фантазией автора-режиссера, как бы резвяся и играя, два часа они будут для себя самих открывать бесконечные репрессивные рифмы советской власти, признаваться в своей необразованности (ну не знал Крестьянкин Любовь Попову — и искренне рассказывает об этом) и запросто объяснять, почему в этом месте спектакля они решили сыграть сцену из «Матери» Брехта, процитировав «Кабаре Брехт» (Мейерхольд же ставил Горького в Херсоне? Вот и повод). Или «Матросскую тишину», которой не открылся молодой «Современник», а должен был (у Мейерхольда же закрывали спектакли?). На глазах режиссера Крестьянкина будут слезы от любви к театру и надежды на его бесконечную жизнь, а начав стебным рэпом, они, маски, придут к отчаянному чтению текста последнего письма Мейерхольда Молотову, и всем тут будет уже не до рэпа… Карл, Теодор и Казимир разом будут кричать партии и правительству о том, что его бьют. А в финале весь горячий, аншлагово набитый кабинет Теляковского будет петь «Группу крови на рукаве», не задавая вопросов, почему спектакль о Мейерхольде заканчивается «Иглой». Да потому, что там тоже убивают: «Цоя» ножичком под ребро. И потому, что у режиссерской свободы нет и не должно быть границ, и потому, что ребята хотят соединять берега той реки, по которой плывет их сознание. Их не заботит уничтоженный императорским самовластием отец русского театра кавалер Александр Сумароков, не знают они его, и скорбный реестр художников-жертв российского ХIХ века их вряд ли волнует. Дмитрий Крестьянским всегда про сегодня, и к этому сегодня есть имена поближе, из его собственной биографии.

И. Астапенко в спектакле «Еще один, Карл».

Фото — Виктория Дунаевская.

Все, конец рецензии, Карл, больше тебе не нужно ничего знать об этом спектакле.

Подробности вредны, интерпретации опасны, система литературных опосредований не скажет о спектакле ничего и даже будет противна его природе. Хотя, впрочем, и сам спектакль, говоря об одном, имеет в виду другое, а подразумевает третье. Разбираясь с фигурой Мейерхольда, имеет в виду сам смысл театра, который подразумевает полную свободу, а свобода художника аксиоматично неотрывна от свободы страны.

Мейерхольд (один из исторических Карлов, Karl Kasimir Theodor Meyerhold), его биография, арест и гибель, его театральное новаторство (что ни возьми — у него все уже было изобретено) — только повод нелениво поразмышлять о жизни театра в високосной стране. О незавидной периодичности цензурных запретов спектаклей и «закрытия» режиссеров. О тексте и подтексте. О стране, где за столом бесконечно отвечают на вопросы условного хозяина (названного именем первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Васильевича Романова, пришедшего на этот пикник на обочине из воспоминаний Сергея Юрского) — безусловные режиссеры: то арестованный Мейерхольд, то Фоменко после запрещения «Мистерии-буфф» (еще один, Карл… Помню, помню я эти протоколы, печатали мы их…), то закрытый в Ленинграде Юрский (еще один…), то сам Дима Крестьянкин, хотя, надеюсь, эта сцена пока только его фантазия на заданную тему… Мейерхольд и его судьба — повод поговорить о судьбе убиваемого человека-режиссера и о неубиваемой природе театра. Ну, и о том, что правда почему-то торжествует. Хоть потом, но торжествует, Карл.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктория Дунаевская.

«Карл» наследует многому, в том числе мейерхольдовской свободе, не считая прямых «включений»-цитат из разных спектаклей, воспоминаний о них Дмитрия Крестьянкина. Играют сцены из своей «истории закрытого театра», из того, что дорого. Из «Пьяных» Могучего (и как сегодня звучит текст «Не ссать!»). Из «Служанок» Виктюка. Из не выпущенной новорожденным «Современником» «Матросской тишины». Из «Кабаре Брехт». Из «Костика».

Актеры выдергивают по ниточке театральную историю. А я выдергиваю ниточки из своей. Имею, кстати, право: среди шуток «Карла» есть местечко о критиках, не понявших предыдущий спектакль Крестьянкина «Красный фонарь», игравшийся в этом же кабинете Теляковского и ему посвященный. Мол, критиков надо приглашать до премьеры — чего уж после, когда ничего не исправить? И вот тут цитируют «ПТЖ», в котором мы с Еленой Строгалевой не понимаем про Теляковского. Это долгий разговор — почему та же свобода отношений с историей не работает на одном историческом участке и почему работает на другом (ну, хотя бы потому, что Теляковский и Мейерхольд программно, сущностно разные типажи в папке «Культура»…). Но этот разговор Я/МЫ оставим на потом. А в «Карле» нисколько не смущают рассказ о Мейерхольде под группу Rammstein, потому что Мейерхольд был немец, или Всеволод Эмильевич, вещающий свои тексты в виде нейросетевой анимашки. И не смущает рассказ Димы Крестьянкина, как однажды он встретил рамштайновского солиста Тилля Линдеманна в туалете Шереметьева и узнал его, а тот его нет. Все это вполне укладываются в законы, провозглашенные тем новым искусством ХХ века, к которому Мейерхольд имел непосредственное отношение, а человек ХIХ века Теляковский не имел. И это все — единая ткань истории театра.

Ответила, однако. Захлебываясь. В законе спектакля. Не оставила на потом:)

В. Пискунов в спектакле «Еще один, Карл».

Фото — Виктория Дунаевская.

Лирический замысел спектакля очевиден: проговорить прошлое, чтобы прожить настоящее.

Они хотят найти театральный ключ с правом передачи, и ключ передают им Мейерхольд-Брехт-Любимов-Могучий-Бутусов-Крымов в то время как Григорий Васильевич никому ключи не передает, а присутствует в своей неизменности всегда….

Открыть этим ключом, как Буратино, дверь в свой театр. И чтобы там не оказалось глухой кирпичной стенки, к которой поставлен в одной из сцен Мейерхольд.

И чтобы звучала песня «А знаешь, все еще будет…» в исполнении Пьеро и Арлекина, а за роялем сидел Дмитрий Крестьянкин.

Вот и я, вслед за Мариной Юрьевной, испытал вчера момент своего личного театрального счастья. Как мне нужен был этот спектакль, как оказался он созвучен моему настроению и мыслям. Удивительное дело — благодаря спектаклю, я понял, что Юрский, Фоменко, Виктюк никуда, ни на какое небо не улетели. Они с этим ребятами, показывавшими их, и, стало быть с нами. И Бутусов, и Крымов,и Пугачева — вот же они…

Спасибо, Дмитрий Крестьянкин!

Я приговорена к этому спектаклю. Ходила вчера, ходила сегодня, ходила бы каждый день, если бы каждый день играли — выбора не стоит, это что-то неизбежное, ноги сами идут. Я не понимаю, как жить после этого спектакля, как и не понимаю, как жила до него, без него. Так не бывает, ну не бывает так, что три парня, из спичек и желудей, с бюджетом в три копейки поразили глубже, чем «Холопы» Могучего, ради которых весь БДТ вылез вон из кожи… Что это такое сделали эти три парня, что я впервые не думала на спектакле о чём-то своём: не вспоминала строчки стихов, не думала, что приготовить на ужин, не вспоминала, когда в последний раз поливала цветы… Первый спектакль, на котором я забываю, что существую. Вот меня просто нет: ни головы, которая думает, ни спины, которая болит, ни ног, которые затекают — а я сижу на подушке на полу, согнувшись в три погибели, и ничего у меня не болит. Есть только Дима, Игорь и Слава… и вне их нет ничего, и вот они сейчас уйдут, и наступит конец света… Я не знаю, куда деть то, что случилось…

Надо изучать Крестьянкина, надо понять, что он делает, что он сделал в «Карле»… и как его виртуозно поняли, почувствовали между строк его студенты, и стали для меня всем.