«Балет. Снегурочка».

Социально-Художественный театр (Санкт-Петербург).

Режиссер и художник Екатерина Угленко, драматург Маша Все-Таки, хореограф Александр Челидзе, композитор Владимир Розанов.

Балет по мотивам пьесы-сказки Александра Островского — нечастый гость на музыкально-театральной сцене. К интерпретации поэтичного сюжета обращались Бронислава Нижинская (1930), Владимир Варковицкий (1946), Федор Лопухов (1947), Андрей Петров (2009), Марк Перетокин (2015). Но, пожалуй, самой успешной стала «Снегурочка» Владимира Бурмейстера, одного из основателей балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Поставленный изначально для лондонской компании Festival Ballet, в 1963 году спектакль был перенесен хореографом в родной театр, где идет по сей день.

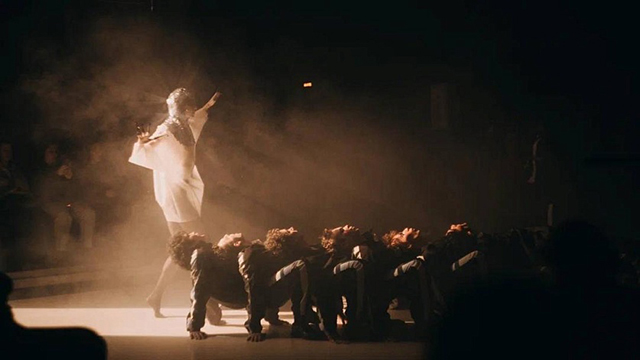

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Новая версия «Снегурочки» тоже названа балетом, однако это привычное понятие, скорее, маркирует игру с жанром и отход от него, провоцируя и опрокидывая зрительские ожидания. Вместо классического танца на сцене царит постфолковый пляс, вместо балетных артистов — актеры Социально-Художественного театра (СХТ), а взамен волнующего душу лирико-драматического звучания публике предлагается послушать переходящую в рэп скороговорку. Балет интересует авторов в первую очередь как концепт. Иерархичность, дисциплина, опора на традицию — эти свойства классического балета становятся смыслообразующими в спектакле.

Премьере, состоявшейся на Новой сцене Александринского театра им. В. Э. Мейерхольда, предшествовал эскиз-прототип, показанный в рамках проекта СХТ «Живая лаборатория „DIGITAL СЦЕНА“». Автором идеи, режиссером и художником выступила Екатерина Угленко, к которой присоединились драматург Маша Все-Таки, хореограф Александр Челидзе и композитор Владимир Розанов. Вместе они попытались по-новому взглянуть на сказочную историю, наполнить ее созвучными современности смыслами. Устранив из спектакля центральную для пьесы Островского лирическую линию, создатели сосредоточили свое внимание на исследовании социума и тех норм, обычаев, властных механизмов, которые управляют общественным сознанием. «В качестве ведущей темы спектакля мы выбрали „правила“ (нормы, границы). Вторая тема, вытекающая из первой, — „свой — чужой“, их противопоставление и практика бытования. Через эти темы мы исследуем вопросы идентичности как отдельного человека, так и сообщества», — поясняет Екатерина Угленко.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Драматургия спектакля строится на непрерывном взаимодействии и противостоянии свободного, переменчивого мира Снегурочки и замкнутого, чтящего традиции и правила сообщества берендеев. Снегурочка для них — чужачка, угроза стабильности и безопасности: «В этом мире нет места Чужаку и изменениям, которые он может инициировать своим появлением» (из синопсиса спектакля). Поданная с плакатной наглядностью история могла бы превратиться в тривиально-иллюстративную, если бы не аудиальная составляющая.

Композитор Владимир Розанов (известный аккордеонист, солист оркестра и автор музыки к ряду спектаклей БДТ), заручившись поддержкой звукорежиссеров, создал сложную партитуру, расширяющую смыслы постановки и вовлекающую в происходящее публику. Перед началом спектакля зрителям раздают многоканальные наушники, чтобы каждый мог выбрать то, что он хочет слушать. В звуковом пространстве вербатимы об идеальном государстве соседствуют с инструкциями по правильному выполнению движений кадрили и рассуждениями об опасности засорения русского народного танца «чужеродными элементами», а написанная Розановым музыка по мотивам партитуры Чайковского к сказке Островского — со звуками тел и голосов артистов. При этом все звуки, шумы ритмизованы и идеально синхронизированы со сценическим действием (композитор сочинял музыку на уже готовый хореографический текст).

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Постановка открывается массовым плясом берендеев. В центре сцены — 12 артистов в черных спортивных костюмах и туфлях на каблуках. Петербургский хореограф Александр Челидзе наделяет их запоминающимся, колоритным хореографическим языком, в котором элементы народно-сценического танца соединяются с современной пластикой и напоминающими советские парады физкультурников гимнастическими многофигурными построениями. Энергичные притопы, присядки, вращения, громкие хлопки по телу, экстатичные запрокидывания корпуса в духе бежаровской «Весны священной» — все это артистами СХТ исполняется с явным удовольствием и эмоциональной самоотдачей. Идентичный внешний облик (костюмы, грим, прически) и синхронные движенческие паттерны превращают танцовщиков в единый организм, коллективное тело. Руководит же этим «гран балле» Царь (Игорь Астапенко). В короне с бубенцами, со скипетром-погремушкой и державой в руках, нараспев выкрикивая команды, он напоминает государя-самодура из киносказок Александра Роу.

«Раз! Два! Три! Четыре!» — скандирует Царь — и толпа истово марширует. «Туды-сюды! Люли-люли!» — раздается визгливый голос — и народ самозабвенно топочет и раскачивается. «Зима уходит, весна приходит. Станьте в пары», — торжественно провозглашает самодержец — и берендеи послушно выстраиваются друг напротив друга. Никакой лирики и буйства любовных чувств, только подчинение раз и навсегда установленному порядку. Комичное, граничащее с гротеском танцевальное действо поначалу вызывает смех, однако со временем становится жутко от этого агрессивного напора и бездумного повиновения дурным приказам.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Облик Снегурочки (Алина Король) несколько блекнет в сравнении с темпераментной, нагловатой людской массой. С первого своего появления героиня предстает инопланетным существом. Хрупкая, в сверкающем серебристом шлеме и полупрозрачном белоснежном платье, с удлиненными остроконечными пальцами, она напоминает то Жанну Агузарову, то Аэлиту, то диковинную птицу. Ее замедленная, плавная пластика, осторожная поступь на полупальцах выглядят слишком инородными, чтобы вписаться в коллективный танец берендеев.

Так и не найдя себе пару, Снегурочка гибнет от соприкосновения с миром людей. Однако встреча с ней не проходит бесследно: движения берендеев постепенно преображаются, становясь более мягкими и индивидуализированными. Что выберут люди: дальнейшие изменения и потенциальную свободу или привычные практики подчинения? Этот вопрос остается открытым.

Комментарии (0)