В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

Писать о Татьяне Анатольевне Марченко только как о педагоге и просто и сложно одновременно. Наше поколение не застало тех времен, когда она участвовала в создании радио- и телетеатра, когда Корогодский из-за того, что она опаздывала, мог задержать начало спектакля в ТЮЗе, когда она осмеливалась критиковать «Луну для пасынков судьбы» Товстоногова с Копеляном в главной роли.

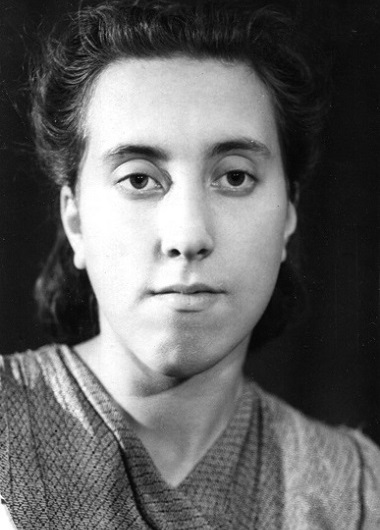

Сейчас ясно, что Татьяна Анатольевна была одним из тех уникальных педагогов факультета, кто связывал времена. Марченко принадлежала к послевоенному поколению. Подростком пережила блокаду и войну, и была в числе первых послевоенных театроведческих выпусков, окончив факультет в 1948 году. Преподавать у нас она стала в 1999-м. И хотя Татьяна Анатольевна особенно не вспоминала и подробно о том времени ничего не рассказывала, о нем говорили ее пристрастия — больше всех она ценила статьи И. И. Юзовского, разбирала с нами его тексты.

Среди замечательных педагогов, преподававших нам в разное время, Марченко, пожалуй, единственная, кто вел нашу группу от первого до последнего курса: драманализ, потом семинар по критике и, наконец, лекции и практика по радио- и телетеатру. Мы стали последним курсом, который она довела до самого выпуска. Кроме нее все пять лет учил нас только Борис Александрович Смирнов. К нашему последнему курсу полностью ослепший старец, он обретал античные черты то ли Гомера, то ли Эдипа в Колоне, а история зарубежной литературы в его лекциях превращалась в своеобразный эпос о реализме, постоянном и неизменном, существовавшем везде и всегда.

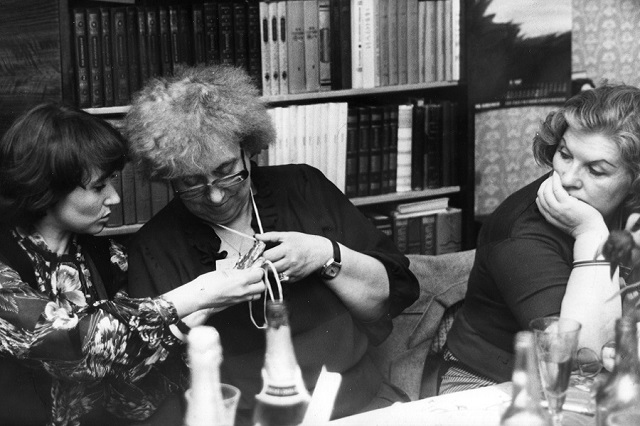

Татьяна Анатольевна тоже была уже в серьезном возрасте, ходила с палочкой и совершенно внешне не походила ни на преподавателя, ни на театрального человека. Помню, перед первым занятием мы ее потеряли, то ли изменилась аудитория, то ли Татьяна Анатольевна чуть задержалась, но необходимо было ее найти, и мы долго не могли признать нашего педагога в грузной бабушке в неряшливо накинутом на плечи шерстяном платке и очках с толстенными стеклами, которая с трудом поднималась по лестнице на третий театроведческий этаж. Так и бегали вверх-вниз мимо нее.

Казалось, она была вне забот о своей внешности и мелочах повседневного быта. Особенно этот контраст был заметен в театре, когда вдруг на глазах разодетой публики администратор, минуту назад честивший контрамарочников на чем свет стоит, с ее появлением превращался в милейшего человека и провожал ее на хорошее место. Небрежение к быту у нее сочеталось и рифмовалось с равнодушием ко всему внешнему, показному и страстью к настоящему, содержательному.

Передвигаться Татьяне Анатольевне было нелегко, поэтому мы приезжали на семинарские занятия к ней домой на Ланское шоссе, в хрущевку, насквозь пропахшую котами, забитую театроведческими книгами, поэзией и журналами «Театр». Мы усаживались на диван и на хлипкие советские табуретки. Татьяна Анатольевна садилась у телевизора, чтобы видеть всех. А со стен ее маленькой комнатки-пенала смотрели портреты в золоченых рамах, писанные маслом, и бледный на фоне сочной живописи XIX века соцреалистический портрет самой Татьяны Анатольевны в молодости, все в тех же толстых очках. Если добавить доносившиеся временами из соседней комнаты пьяные вопли возвращавшейся под конец занятий ее спившейся дочери и явления ангела-внука — это был полнейший сюр. Для нее — это была наиреальнейшая реальность.

Поначалу на семинарах по драманализу мы с нетерпением ждали конца занятий, чтобы убежать на очередной спектакль, и дико радовались свежему воздуху.

Уже позже я узнал, что одинокая Марченко не могла иметь детей и удочерила девочку из детского дома, но, видимо, гены взяли свое. Это был ежедневный ад Татьяны Анатольевны, с годами становившийся все страшнее.

Педагогика была для нее в том числе и бегством от тяжелой реальности, в которой она стоически выживала. Ее жизнь была ужасна (по крайней мере мне так это виделось со стороны), но был в ней абсолютно ангельской внешности внук Филипп, которого она любила, боготворила, ради него жила. Ходила она с большим трудом, но пока могла ходить, сама таскала его на детские спектакли, причем в любую погоду. Пару раз его водил я по ее просьбе, когда она не могла. Он тогда уже перебрался из хрущевки Марченко к крестной в другой район, в новую семью, но Татьяна Анатольевна не теряла с ним связи, ради него мирилась со своей жизнью до последних лет. На ее похоронах мы его видели — ангел превратился во взрослого юношу. Хотел поступать на актерский…

Не знаю, насколько легко ей, воспитанной на послевоенных спектаклях Александринского театра и еще дотовстоноговского БДТ, писавшей о спектаклях Корогодского и Владимирова, с упоением рассказывавшей нам на семинарах о ролях Алисы Фрейндлих времен театров Комиссаржевской и Ленсовета, легендарных товстоноговских спектаклях БДТ, было смотреть работы Жолдака, Крамера, Могучего и АХЕ, а потом еще разбирать наши ученические тексты. Конечно, все это ей было не слишком близко, но она никогда не открещивалась от нашего выбора и пыталась разобраться в этом новом театре вместе с нами. Огоньки азарта загорались в ее глазах за толстыми стеклами очков, когда возникали острые споры. Тогда она, облокотившись на свою палку, подперев подбородок и словно нахохлившись, слушала, как мы критиковали работы друг друга, спорили о пьесах, спектаклях, актерах, режиссерах и художниках. Тогда все это казалось какой-то странной экзекуцией. И почему ей это нравилось, я понять не мог. Теперь же мне думается, что ей нравились споры о театре, потому что искусство было для нее самой главной реальностью. И когда Татьяна Анатольевна видела людей, способных неравнодушно говорить о театре, она оживала.

Марченко была стопроцентно советским человеком из другого времени, а мы были уже из 90-х. Телевизор и радио все еще были для нее важным источником информации. Нам телевидение уже было неинтересно. Никакой исповедальности экрана мы не чувствовали, телеспектакли давно уступили место сводкам о чеченской войне, фильмам и развлекательным шоу. Она показывала нам телеспектакли 80-х, они казались устаревшими и скучным по сравнению с живым театром, который мы обсуждали. Может, нам просто повезло? Сейчас театральная жизнь бурлит фестивальными событиями, а в начале 2000-х был короткий всплеск набравшей силу новой питерской режиссуры: Козлов, Бутусов, Галибин, Клим, Туманов, только появившийся со своим НеБДТ Эренбург, скандальный Жолдак и выполнявший тогда роль андеграундного экспериментатора Могучий.

При всей ее любви к радио и телевидению живому, сегодняшнему театру Татьяна Анатольевна была предана беззаветно. И ходила на все спектакли, о которых мы писали. Помню, как она пришла в «Балтдом», кажется на «Месяц в деревне» Жолдака. Он не был героем ее романа, но о нем писала одна моя однокурсница, и Татьяна Анатольевна честно смотрела все спектакли Жолдака, которые можно было посмотреть в Петербурге. Надо было видеть, какого реального физического труда ей стоили эти походы по осенней слякоти, поездки на метро, но во время них она еще умудрялась бурно обсуждать увиденный спектакль. Театр и театроведение стали для нее спасительной соломинкой, и она изо всех сил за нее цеплялась. После инсульта, когда она уже не могла преподавать и была очень слаба, ей предложили написать о Татьяне Шестаковой. Тогда она жила на своей обветшалой даче, без книг, без статей, без информации, и я, в то время служивший в МДТ, ездил к ней, привозил старые рецензии на роли Шестаковой и видел, как эта работа возвращала ее к жизни. Надо сказать, что Шестакова была очень тронута этой статьей и потом много лет очень поддерживала Татьяну Анатольевну, заезжала в гости.

Как только прервалась связь с педагогикой, с живым театром, жизнь Марченко превратилась в страшное доживание, окончившееся полубеспамятством в доме престарелых неподалеку от Стрельны.

Чему же она нас — свой последний курс — учила? Критике изнутри. Марченко была в этом отношении оппонентом Юрия Михайловича Барбоя, который придерживался структурного подхода и считал, что спектакль можно и нужно анализировать из зала. И совершенно не обязательно, а порой и вредно для этого быть знакомым с предварительным режиссерским или актерским замыслом, «залезать на кухню» театра. Критик, по его мнению, должен считывать все это из структуры готового произведения искусства — спектакля, а не гоняться за черновиками. Татьяна Анатольевна считала по-другому. По ее глубокому убеждению, критик должен смотреть спектакль «из-за кулис». Она придерживалась той мысли, что критик в идеале не только обязан перечитать пьесу перед походом на спектакль, но и должен знать театр изнутри, посидеть на репетициях у того режиссера или актера, о котором он собирается что-то писать, знать его внутренние противоречия, его историю. Она любила закулисье, рабочий процесс и живое соприкосновение с творцами театральным спектаклей. И этим заразила нас. Может быть, поэтому те, кто на нашем курсе учились у нее, после окончания в большинстве своем остались в профессии, работали в театрах. Безусловно, она была этому очень рада.

Татьяна Анатольевна была гордым и волевым человеком. Очень сложным и упрямым. И требовательным преподавателем. Часто слышал от многих учившихся у нее в семинаре по критике, что она давала школу. Что это значит, у каждого, наверное, свой ответ. К нашей группе она относилась очень пристрастно и индивидуально, переживала и болела за нас, и у каждого с ней своя история.

Мне учиться у нее было непросто. Но именно благодаря ее упрямству, о котором, как выяснилось потом, ходили легенды, я попал на ознакомительную практику в литчасть МДТ, где оказаться было практически невозможно. И потом проработал в этом театре десять лет.

И еще одно качество было в ее характере — принципиальность — качество, которое все реже встречается у нынешних театральных критиков. Марченко всегда оставалась верным сторонником системы Станиславского и репертуарного театра. Она любила ТЮЗ Корогодского, и эту любовь она сохранила, перенесла на тех, кто не предал своего учителя, — на его актеров, на того же Льва Додина, у которого тоже не все принимала, но призывала всегда быть к его спектаклям внимательными. Конечно, любила товстоноговскую труппу БДТ. Но если что-то в спектаклях или игре любимых артистов ей не нравилось, она не молчала, а писала об этом, но критиковала не ради красного словца, а ради общего дела — театрального искусства.

Не помню, чтобы когда-нибудь Марченко советовала нам прочитать ее книги или хотя бы упоминала о них. Как она пишет, мы узнавали из ее газетных статей и нечастых публикаций в «Петербургском театральном журнале», каждый новый номер которого обсуждался на семинарах.

И вот как-то, разбирая старые книги, я обнаружил книгу без корешка. Достал ее и увидел, что это «Искусство быть зрителем» Татьяны Анатольевны. Перед тем как писать эту статью, перечитал ее. И вспомнился мне наш давний семинар, где обсуждали первый номер альманаха «Балтийские сезоны» и статью Дмитрия Циликина «Пустое плескание слов». В ней с полемическим задором и пафосом первооткрывателя Циликин рассуждал о никчемности театроведов и театральных критиков, их бесталанности и паразитической сущности. Иронизировал Циликин и над строчками из рецензии Татьяны Анатольевны. Его стрелы летели в лагерь «Петербургского театрального журнала», антагонистом которого стремились стать «Балтийские сезоны».

Надо сказать, что у Татьяны Анатольевны я никогда не встречал в текстах вот этого, свойственного (особенно в период самоутверждения) ярким представителям критического цеха желания растерзать свою «жертву». Критика она видела помощником театра, его своеобразным волшебным зеркалом, к которому обращаются создатели спектаклей: «Свет мой, зеркальце, скажи…» И оно говорит правду, не стесняясь громких имен, но не для того, чтобы самоутвердиться, показать себя, а чтобы дать возможность увидеть и понять искусство. Ведь, если, по выражению Гете, театр держит зеркало перед природой, то критик держит зеркало перед театром и таким образом его формирует, на него влияет. В этом и заключалось для нее искусство быть зрителем.

2014 г.

Комментарии (0)