Программа одноактных балетов.

Большой театр.

«Made in Bolshoi». А. Королев.

Дирижер-постановщик Антон Гришанин, хореограф Антон Пимонов.

«Времена года». А. Глазунов.

Хореограф Артемий Беляков, художник-постановщик Анна Кострикова

«Танцемания». Ю. Красавин.

Хореограф Вячеслав Самодуров, художник по костюмам Анастасия Нефедова.

Большой театр подвел итог сезона 2021/2022 в полном смысле многострадальной премьерой. Программа одноактных балетов должна была увидеть свет 26 марта 2020 года. 17 марта московские театры прекратили работу из-за угрозы распространения COVID-19. Постановки встали на паузу. Их переносили на декабрь 2020 и май 2021-го, потом отложили еще на год. Можно сказать, то, что «Made in Bolshoi/Времена года/Танцемания» вышли сейчас, — небольшое чудо. Еще большее чудо, что при таких сроках вечер — скорее удача Большого. Одноактовки пережили многое, включая значительное изменение контекста и отъезд части солистов театра, и остались точными с хореографической и человеческой точки зрения.

Сцена из балета «Made in Bolshoi».

Фото — Елена Фетисова.

Легким движением ноги

Насколько изменились замыслы балетов за время работы, широкой публике не известно. Если то, как сейчас выглядит «Made in Bolshoi» — примерно то же, что должно было выйти в 2020-м, хореограф Антон Пимонов и композитор Анатолий Королев обладают неплохим чутьем. Трехчастную композицию можно назвать «от станка к станку», от балетного к заводскому.

Начинается «Made» cо сцены, которая напоминает очень бодрый балетный класс. Шесть линий танцовщиков, мужчины слева, женщины справа. Все разом исполняют небольшие комбинации. Спектакль пока идет не совсем ровно, в разных составах настроение отличается. На премьере труппа выглядела собранной, свежей и слаженной. Момент, когда танцовщики и танцовщицы разом начинают двигаться, выглядел ошеломляюще. Все подтянутые (удачно подобранные Татьяной Ногиновой по пропорциям синие леотарды, купальники и прозрачные черные лосины), с выстроенными по вертикали телами, бодрые. Пимонов сочетает балетные движения, например, выкинутые вперед чуть согнутые ноги-«лошадки», косо поставленные на палец стопы, и позы, напоминающие об аэробике.

Вторая часть медленна, темна и отдана дуэтам и печальным, картинным выходам кордебалета. Это часть, где артисты остаются один на один со сценой. Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, центральная пара в первом составе, здесь особенно хороши. Они неспешно танцуют на фоне дымки в оранжевых тонах, подсвеченной Константином Бинкиным. В их дуэте есть и ощущение постоянно удерживаемой вертикали, тела-струны (у изысканной и держащей апломб Крысановой это виднее, Анастасия Сташкевич, которая участвует во втором составе, ведет партию мягче, делает ставку на лирику, и ощущение рассеивается), и доля юмора (в какой-то момент в поддержке Крысанова прогибается в корпусе чуть сильнее, кажется, что она потеряла равновесие, тут же балерина улыбается, «купились»).

В этой же части Пимонов ставит несколько сцен, которые можно назвать застывшим танцем. Центральный дуэт завершается тем, что балерина резко и грациозно откидывается всем телом назад, стоя на ногах-«циркулях» — готовый кадр для издания «Позы-иконы». Кордебалету Пимонов придумал похожий «специально для глаз» момент: танцовщицы по одной пересекают сцену от кулисы до кулисы, мелко переступая на пальцах. Временами в процессии появляются мужчины, несущие «бездыханных», с безвольно отброшенными назад головами и плечами, партнерш — на фоне похожего на тревожное зарево света Бинкина эффект удивительный.

Третий сегмент во всех смыслах бравурен. На сцене снова ряды танцовщиков — но не ученики, а марширующий строй. Хореограф повторяет приемы из первой части: слаженные массовые движения, большие геометрические построения. Однако радикально меняется атмосфера. Танец из штудий превращается в инструмент. Музыка Анатолия Королева, давящий медными марш с периодически «выпадающими» из строя отдельными инструментами (все идут вместе, но вдруг кто-то раскис), и то, как дирижер Антон Гришанин четко разводит голоса в оркестре, дает услышать и «строй», и «отстающих», усиливает ощущение. Балет завершается тревожно: масса людей бесстрастно и синхронно двигается, постепенно завершая уже немного устрашающий «класс».

Балет назван «Made in Bolshoi» — но сделаны мышление, глаз и идеи Пимонова в Мариинском, где Антон танцевал и начал карьеру постановщика, закалены в Екатеринбурге (помощник Вячеслава Самодурова) и раскрываются в Перми (худрук балета). Большому достался готовый самостоятельный образец — и москвичам придется присматривать билеты туда, где Антон сейчас ставит чаще.

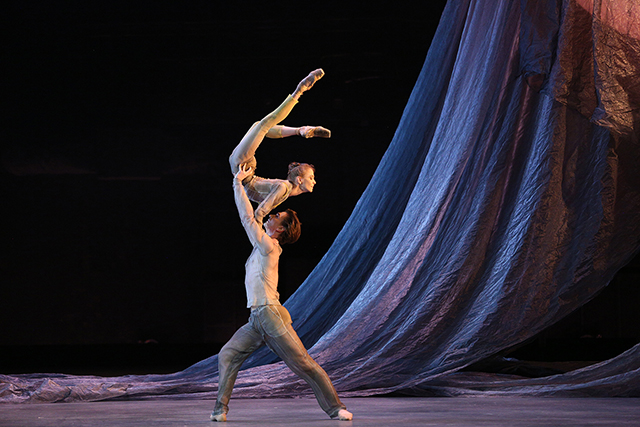

Сцена из балета «Времена года».

Фото — Елена Фетисова.

И нелегким тоже

«Времена года» стоят в середине вечера — и в чем-то это удача. Со второго акта, как с подводной лодки, деться некуда. Балет Александра Глазунов поставил премьер труппы Артемий Беляков. Критик Николай Эфрос писал, что у спектаклей Московского Художественно-Общедоступного театра было два героя, мизансцены и господин Москвин. У «Времен года» герои — ноги артистов труппы под криво обрезанным алым занавесом, шпагаты имени Анастасии Волочковой и костюмы Анны Костриковой. Для описания проблем с последними потребовалось бы отдельная статья с перечислением всех слишком слоеных одеяний, разговором о выборе тканей и их сочетании с движением и резюме, что хорошие театральные художники (Анна Кострикова — хорошая художница, например, она оформляла «О-й. Поздняя любовь» Дмитрия Крымова в ШДИ, где множественные слои работали на идеи режиссера) не всегда точно понимают потребности балета.

Первые же пункты относятся к епархии Артемия Белякова-постановщика. Он, безусловно, много перетанцевал за карьеру, классического и современного. В постановке это видно. В хореографический текст «Времен» иногда влетают отсылающие к разного масштаба явлениям элементы. Первая картина, «Зима», начинается с торчащих кверху, явно выделяющихся на фоне светящегося голубого шара, ног, будто замерзших в мучительной судороге (из-за баланса света узнать, что делает в это время тело, едва ли возможно): любопытная трактовка любви современного балета к «некрасивым» движениям.

Сцена из балета «Времена года».

Фото — Елена Фетисова.

Персонаж Зима, которого попеременно танцуют опытный Владислав Лантратов и только что ставший премьером Егор Геращенко, многократно повторяет комбинацию «прыжок — падение в позу умирающего лебедя» и начинает просто так вращаться. Его дуэт с Весной (Анастасия Сташкевич, затем Анна Никулина) включает поддержку с горизонтальными шпагатами (теми самыми, имени Волочковой на яхтах), в которых партнер с силой «доводит» ноги балерины, держа ее за внутренние мышцы бедра, и поддержку с вертикальным шпагатом, в которой точкой приложения мужской силы становится пах балерины.

Также в спектакле на равных присутствуют прыжок с подогнутыми коленями из фокинского «Петрушки», цирковой вариант поддержки, которую любил использовать Кеннет МакМиллан, — балерина выгибается колечком на руках у партнера (комбинация дополнена риском упасть с высоты мужского роста), почесывания правой лодыжки левым пуантом, задорные помахивания стопами и дуэтное валяние по полу. Лакируется это длинным эпизодом, во время которого на сцену спускается алый занавес и зрители наблюдают только за ногами артистов. Впрочем, кольцевой сюжет «Времен года», в котором Зима открывает спектакль и завершает его, дает надежду. Все пройдет, и это тоже.

Сцена из балета «Танцемания».

Фото — Елена Фетисова.

Танец растет из жизни

Во многих постановках Вячеслава Самодурова есть размышления о сущности балета и его месте в жизни артистов и в мире. Когда-то мы смотрели на «сломанных» принцев и прим в первой редакции «Вариаций Сальери» (2013) и одиночество балерины в «Занавесе» (2015). Потом было время бунта — и в третьем акте разоблачительной «Пахиты» (2018) артисты Урал Балета вышли на сцену в репетиционных «спортивках», оказались ебургскими девчонками и парнями, которые умеют делать эти ваши па. Следующий большой шаг был сделан в «Коньке-горбунке» (2021): пуантовый танец перемешался с уличной культурой, а главный герой Иван стал пацаном из подворотни.

В новом балете соединились мотивы из разных периодов Самодурова. «Танцемания» начинается с оммажа устройству и идее «Вестсайдской истории» Джерома Роббинса, в которой сочеталась «обыденная» пластика нью-йоркских гопников и балетные па. На сцену высыпают расхристанные парни в черных футболках и портках (самобытная Анастасия Нефедова придумывает и такие не-костюмы) и то переваливаются друг через друга, то выдают хип-хоп, то взмывают в воздух. Все будто случайно. Так иногда обычный человек может сделать что-то выдающееся: по незнанию и неограниченности каноном. Самое характерная находка Самодурова в этой части — солист, который просто идет, даже не красивым «балетным» шагом, а человеческим, от задника к рампе, примерно посередине выгибается всем корпусом назад и начинает из этой позиции соло. Танцовщики Большого, классики, усиленно скрадывают умения: танцуют чуть вразвалку, смягчают и меньше контролируют руки, чтобы создать эффект любительского движения.

Сцена из балета «Танцемания».

Фото — Павел Рычков.

Вторая часть балета посвящена «входу в Искусство» (случай для пафосной заглавной буквы). На скачущих парней нисходят выглядящие как неземные существа балерины — и каждая по-своему помогает «обустроиться». Первая девушка показывает, что такое танец. Вторая «ставит палки в колеса», тыкает пуантом-указкой в ключицы, ставит ногу на спину и всячески сопротивляется. Третья не может выбрать, страдает она, стекая со спины партнера и горестно, безвольно качая ногами в воздухе (отличная поддержка, в которой балерина оказывается спиной к залу, оторванная от земли, и напоминает умирающую стрелку метронома), или хочет самостоятельности. Три безымянных героя (первый состав — Вячеслав Лопатин, Алексей Путинцев, Семен Чудин, второй — Денис Захаров, Иван Поддубняк, Марк Чино) проходят все стадии принятия себя в новой сфере: обучение, борьба, необходимость с чем-то расстаться и встать на ноги.

Финал путешествия ожидаем, но оттого не менее хорош: парни «вбирают» в себя танец и перерождаются в артистов. Сцену заполняют такие же (видимо, давно «обращенные») молодые люди и балерины-феи — и «наши» юноши встают в общую группу и танцуют уже ладно, уверенно и по-прежнему свободно. Танец прорастает в будни — и жизнь становится балетом.

Комментарии (0)