Парад музыкальных премьер в Екатеринбурге

Весенний показ большинства премьер последних сезонов прошел в Екатеринбурге. Один к одному подобрались спектакли, формирующие облик театра после смены административного и художественного руководства, ухода из жизни знаковых для театра и отечественного искусства в целом фигур — М. Сафронова и К. Стрежнева. Эпоха, длившаяся почти три десятилетия, завершилась. Как положено в театре, искусстве процессуальном, начались неизбежные в таком случае изменения, что-то продолжилось, что-то сдвинулось в сторону от привычного. Понятно, что это тоже процесс. Показанные спектакли его отражают. Но пока ясно, что по пути радикализации репертуарных и постановочных средств театр не пошел. Все-таки работает традиция не рубить с плеча, взвешивать и решать не с налету, а с сознанием своей ответственности перед прошлым и будущим.

Три предъявленных постановки — три значимых для театра направления, по которым он двигался и прежде.

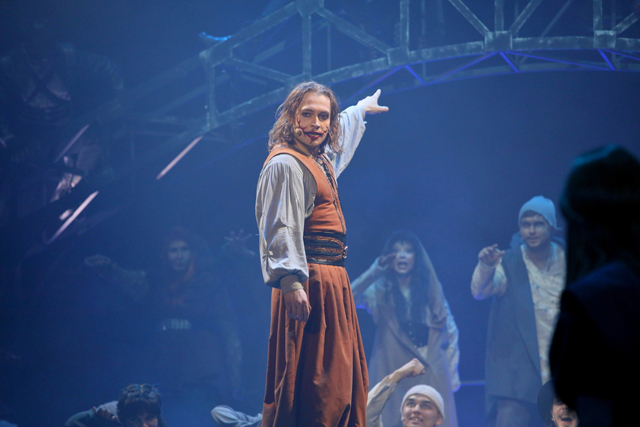

Сцена из спектакля «Человек, который смеется».

Фото — Игорь Желнов.

Первый вечер демонстрировал, наверное, самую важную для театра миссию — работу над новыми сочинениями, выпуск мировых премьер. Таков мюзикл Сергея Дрезнина по роману Виктора Гюго «Человек, который смеется» (либретто Александра Шишова). Ставила Нина Чусова, и как всегда — с эффектными решениями массовых сцен, умелой компоновкой больших и малых групп враждующих сторон, с танцами, драками и потасовками. Со смелым использованием всего пространства сцены — ее туманной глубины, боковых кулис, около которых высятся двухэтажные конструкции, с центром, на котором выстроена вторая сцена — для бродячих артистов, а еще и для того, чтобы служить местом словесных и любовных поединков между участниками конфликта. Спектакль, что называется, большой, густонаселенный, идет по разряду крупной формы. Труппа работает энергично, с предельной выразительностью, даже с некоторым излишеством проявлений. Правда, это вполне показано, если литературный материал являет собой классический образец французского романтизма. Здесь чувства на пределе, в градусе страсти, когда можно умереть от любви, угаснуть от ее утраты, что и происходит с одной из главных героинь, Деей.

Но есть нюансы, как теперь модно говорить. Это невнятность драматургии, собственно либретто, которую не удалось преодолеть средствами театра. Кто там копошится в глубине сцены, что за банда, уродующая детей, — можно понять, только приняв на веру, что такое было. И вот он, мальчик с вечной улыбкой на лице. Мальчик получает арию, что всегда есть приятность для публики, и мгновенно вырастает во взрослого артиста, удел которого смешить своим уродством. Потом, путем не остающихся в памяти объяснений, мужчина оказывается не простолюдином, а отпрыском знатного рода и попадает в неизвестную для себя среду, в гущу интриг, подлостей, грубых обольщений, и понимает, что новая для него среда — подлая, лживая, вероломная. И возвращается в жизнь прежнюю — свободную, бедную, но полную любви и верности. Правда, поздно — возлюбленная Дея умирает у него на руках, — прозрение оказалось запоздавшим, так же как и понимание, кто есть кто. Финал патетичен и безнадежен.

Сцена из спектакля «Человек, который смеется».

Фото — Игорь Желнов.

Все, что происходит внутри этих драматургических точек, отмечающих вехи сюжета, напоминает некоторую мешанину из каких-то невыясненных причин: с чего кто-то кого-то ненавидит, за что мстит и почему интригует? Если учесть, что именно этот роман Гюго не достиг необходимого уровня мифологизации, когда сюжет известен едва ли не каждому сидящему в зрительном зале, то публика просто принимает как факт «кто кому дядя». Конечно, любой мюзикл обречен на дайджест литературной основы, но тем более ясно, что здесь монтаж эпизодов — это монтаж событий, предельно точно отобранных и двигающих действие от начала к финалу. В спектакле же начало и конец — разговор не то двух мертвецов, не то призраков — оставляет вопросы: это были воспоминания? Это история, которую призраки рассказывают здесь и сейчас? Почему бродячему актеру с собакой, который в здравом уме и памяти, явился призрак королевы Англии? И т. д. Наверное, на все эти и другие вопросы авторы могут легко ответить, все объяснят, подтвердят и отринут претензии. Но… Ответ должен был бы дать спектакль, и не на словах, а на деле — внятным строением сценического действия. Это тем более обидно, что музыкальная драматургия вполне выстроилась, и тут кроме композитора велика заслуга автора аранжировок Валентина Барыкина, обеспечившего оркестровую целостность разнообразных по жанрам и стилям номеров.

И конечно, многие неясности закрывают собой актеры. Как всегда органичен Александр Копылов (Урус, бродячий актер), и никакая собака, живая и настоящая, с которой он работает, его не переиграла. Понятно, что животные на сцене составляют проблему и конкуренцию (а собака, которая не стареет, несмотря на то что дети выросли, — она атрибут чего? Она призрак или неизвестно?). Короче, бродячий актер с собакой живут вечно в мире и согласии. Так есть. Королева Англии, растрепанная и в отрепьях, с набеленным лицом является в прологе и эпилоге, а внутри спектакля выходит с прической и в королевских одеждах — прекрасная, выстроенная на контрастах работа Татьяны Мокроусовой. С характерностью она играет лихо. А вот Мария Виненкова в роли внебрачной дочери короля ставит вопрос и не дает однозначного ответа: кто больше любит играть, сгущая рисунок роли до шаржа, — она сама или ее героиня?

Сцена из спектакля «Человек, который смеется».

Фото — Игорь Желнов.

Ее партнер Евгений Елпашев остается в рамках амплуа злодея. Таков его лорд Дэвид — опасный соперник, полон ненависти, умеет молчать, но позволяет себе взорваться и готов вступить в бой. Палитра красок здесь богата и разнообразна. Два главных героя — Гуинплен (Андрей Опольский) и Дея (Ксения Устьянцева) — проживают свою сценическую жизнь как-то порознь, так и не став лирической парой. Страдания Деи с очевидностью проявляют ее отношение к герою, и эта линия выстроилась, а вот Гуинплен так и не определился. Может, поэтому финал — смерть героини в объятьях возлюбленного, когда зал размышляет, даст он ей новые силы жить или не даст, — кажется не пронзительным, а скорее отстраненным. Будто происходит переход в другое измерение — картинка напоминает вознесение. Будто земной любви у него так и не случилось, и теперь утрата Деи — это плата за его грехи и неспособность любить. Но герою Опольского еще предстоит многое понять.

Другой состав исполнителей, в котором работают Илья Жирнов, Игорь Ладейщиков, Евгений Толстов, приводит к более радужным выводам по части внятности событий и конфликтов, а также самих образов героев. Но просмотр на видео, не в рамках живого показа, все же не позволяет сделать равноценное сравнение.

В итоге, весенний прокат спектакля при некоторых несовершенствах дает возможность подумать и поспорить. Предоставляет материал интересный и серьезный. Для нового произведения такая ситуация со знаком плюс.

Сцена из спектакля «Баядера».

Фото — Игорь Желнов.

Направление классики представляла «Баядера» Имре Кальмана. Постановке художественного руководителя театра Филиппа Разенкова уже два года, но выглядит она как новенькая. По крайней мере, сейчас спектакль идет более слаженно и чисто, проявляя некоторые режиссерские намерения. Они, как кажется, заключаются не в поиске мелодраматических подтекстов и логики поступков там, где логики нет. Чем дольше идет спектакль, тем более понятно, что зрительское внимание занимают каскадные пары или трио (здесь блистают Илья Жирнов, Анастасия Ермолаева, Евгений Толстов). Их зажигательные номера, и вообще хореографические эпизоды в целом, вызывают живую реакцию зала. А вот лирический сюжет о любви наследного принца Раджами (Андрей Опольский в роли серьезен до некоторой монотонности) и звезды сцены Одетты (Ольга Балашова удачно передает нервность и трепетность своей героини) оставляет впечатление недосказанности.

Вообще поставить и сыграть любовь, да еще в оперетте, дело шаманское. А тут и либретто Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда, хоть и подправленное Владимиром Кантором, все же не очень способствует планомерному развертыванию отношений героев. Публике явно не хватает подробностей, которые сценически не восполняются. Ближе к финалу интрига превращается в отчет о проделанной работе — кто чего достиг и чем занимался, пока все год не виделись. Причем нам об этом быстро рассказывают третьи лица, а героям, сгорающим от любви, остается только появиться в эффектных белых нарядах (особенно привлекает внимание впечатляющих размеров шляпа Одетты — контрастно черная) и объединиться в поцелуе. Все заканчивается общим зажигательным танцем. Модуляция из мелодрамы в ревю в третьем акте полностью реализуется (хореограф-постановщик Ирина Ляховская).

Сцена из спектакля «Баядера».

Фото — Игорь Желнов.

Собственно, она и считывается как прием, который, в свою очередь, вольно или невольно порождает некий сверхсюжет. Он о театральности опереточного бытия, о приподнятости над жизнью, о фантазиях наяву, о выдумке то ли смешной, то ли грустной истории (обе линии всегда в оперетте есть). Невольно сам вид театра под названием оперетта подминает под свои законы любые сюжеты и требует на этот вечер легкости отношения к себе и миру. И превращает требование в смысл и пафос. В декларацию жанра. В этом смысле «Баядера» со всей своей усеченностью и как бы недоговоренностью по-своему программна и для Кальмана тоже. Только театр может потянуть ее в лирику или превратить в шоу. Нынче время для шоу, лирика не по-опереточному больна.

А еще вдруг неожиданно зазвучал сюжет, связанный с офицером английской разведки полковником Паркером. Тем самым бывшим поклонником Одетты, который способствовал разрыву влюбленных. А уж в исполнении Евгения Елпашева он хоть и не поет и не танцует, но так берет на себя внимание, что выглядит визуальным воплощением актуального выражения «англичанка гадит». Даром что Раджами — принц из колониальной Индии, то есть Лагории, если следовать либретто…

Сцена из спектакля «Тайна третьей планеты».

Фото — Павел Ворожцов.

От третьего репертуарного направления представительствовал детский спектакль — «Тайна третьей планеты» на музыку Александра Зацепина —красивый, весь на огнях и проекциях. Не спектакль — искусственный интеллект. Костюмы фантастически-космические — скафандры, комбинезоны с подсветками. Действие идет иногда за прозрачным суперзанавесом, иногда перед ним. Фантастичность цвета и света, каких-то неведомых геометрических фигур. Дети в восторге. Пиршество для глаз. Но… Сценическое движение есть, все куда-то перемещаются, а сценического действия нет — ничего не происходит. Все только на словах, а сцена обслуживает слово. Иллюстрирует или игнорирует. В основном участники стоят и разговаривают. Если бы не богатый антураж, можно подумать — радиотеатр. Таково наблюдение с позиций требования театра, строгих требований, когда спектакль решается средствами театра и мыслит театром, а не словом, которое расцвечивается огнями и дымами.

Есть то, что объединяет все три спектакля, несмотря на помарки их устройств: великолепная труппа театра, замечательные артисты всех поколений. Отменная выучка — вокальная, пластическая, актерская. Отменный вкус, глубокая осмысленность каждой минуты на сцене, понимание и контроль малейших поворотов и перемен в роли. Существование вкусное, энергетическое, эмоциональное — с максимальной отдачей. Наверное, сегодня это один из лучших актерских коллективов в стране. Если не самый…

Сцена из спектакля «Тайна третьей планеты».

Фото — Павел Ворожцов.

Три спектакля без передышки провел опытный дирижер Эхтибар Ахмедов. Оркестр под его вроде бы невозмутимым жестом звучал исключительно корректно, при этом в необходимом тонусе, подавая певцов и не забывая о себе, о собственной — главной в музыкальном театре — роли. Задача поддержания высокого уровня музыкальной культуры выполнялась неукоснительно и качественно. В подобной слаженности звучания — стабильность и надежность биения музыкального сердца театра.

Комментарии (0)