«Турандот». Дж. Пуччини.

Ростовский музыкальный театр.

Дирижер Андрей Иванов, режиссер Павел Сорокин, художник Вячеслав Окунев, хормейстер Елена Клиничева.

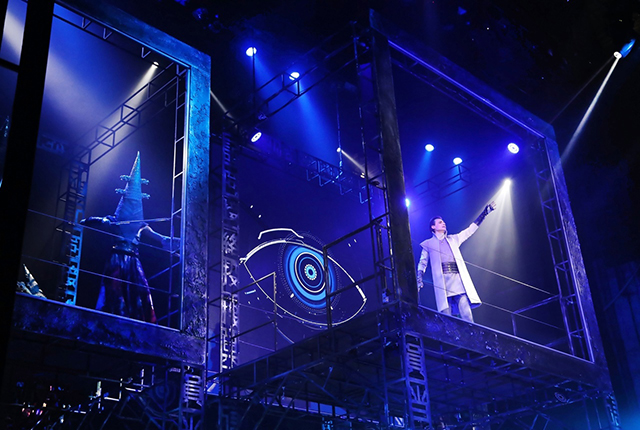

Театр решает поговорить со зрителями-слушателями на языке, который нынче решительно вытесняет лексику, вроде не успевшую состариться, но для молодежи уже не предпочтительную. В качестве этой «лексики» избрана пиксельная графика. С помощью растрового графического редактора смоделированы конструкции, которые оживают, принимают полноценный человеческий облик и вступают в отношения, порой с трудом поддающиеся логическому объяснению.

Сцена из спектакля.

Фото — Марина Михайлова.

Творение компьютерных технологий — бесстрастное лицо со взглядом Медузы Горгоны на светодиодном экране — поражает Калафа в самое сердце. Как мы с режиссером выясняем, старшему поколению зрителей это лицо кажется отталкивающим, а молодые оценивают его «структурированную красоту». Памятуя, что в «Геликон-опере» Турандот страшна, как кошмар во сне, замираешь в ожидании ее явления, но в начале второго действия выходит привлекательная принцесса. Молодые зрители правы, полагая, что создание растровой графики не должно быть сколком с человека во плоти.

Что же касается яростного желания Турандот убивать соискателей, то оно имеет причину довольно странную. Мы готовы легкомысленно поверить в то, что всему виной вздорность ее характера, а не память об убитой чужеземным солдатом бабушке, повелевающая казнить принцев, откуда бы они ни прибыли. А если Калаф совсем из другой страны? (Между прочим, современный маньяк тоже крушит всех подряд, не имеющих никакого касательства к его травмам и обидам.) Строго говоря, мы видим битву не на жизнь, а на смерть двух маньяков, одержимых страстью совершенно иррациональной, не подвластной разуму. Тут о любви речи нет. Турандот — снежная королева без сердца, у Калафа — «влеченье, род недуга».

Но весь скепсис по поводу наивных сюжетных ходов моментально опрокидывается грандиозной музыкой Пуччини. Она обрушивается на нас, словно гигантская океанская волна, которая, отступая, обнаруживает чудесные лирические островки. Оркестровый язык, многосложный, изощренный, содержит все мыслимые жанры в их причудливом сочетании: трагедию, гротеск, патетику, декламацию… Хотя в партитуру введены китайский гонг, колокола и ксилофоны (в том числе басовый), постановщики ростовского спектакля не настаивают на ориентальном стиле.

Сцена из спектакля.

Фото — Марина Михайлова.

Суровая притча, которая рядится в сказочные одежды, столь же азиатская, сколь и европейская (кстати, и замысел костюмов, созданных Натальей Земалиндиновой, намеренно отходит от восточного трафарета, они вполне условны). Китайская символика отчетливее проявляет себя в сценических приемах. Артисты хора с первой же сцены держат в руках кубы с тусклым светом внутри, а во втором действии играют осколками зеркала. Зеркала умножают сущности, а кубы воспринимаешь как траурные фонари: ведь уже от указа, обнародованного Мандарином, веет гибельным холодом. К финалу из этих фонарей народ выкладывает надгробие для Лиу. А ее куб отличается от всех других: в нем рыбка (скорее всего, золотой окунь, одно из значений которого в китайской мифологии — гармония).

Все же сказочная история обретает высокий смысл, прежде всего, в музыке, и молодой театр оказывается в силах воплотить его. Напряженный, взвинченный вокал Турандот (Екатерина Краснова) — свидетельство того, что принцесса упорно подогревает в себе мстительные чувства. Будто она когда-то взяла обязательство пронести их через всю жизнь, не расплескать, не ослабить. Но однажды в рамах «второго этажа» Турандот и Лиу, сняв верхнюю одежду, остаются в одинаковых белых платьях, с одинаково распущенными волосами. Лиу протягивает ей свой куб с рыбкой. Турандот осторожно берет его и моментально возвращает: она еще не устала ненавидеть (тут в помощь незазорно взять некрасовские строки «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»). Принцессе понадобилось потрясение жертвенным поступком Лиу, чтобы выйти с лотосом в руках. Это робкая попытка отринуть сжигающую душу месть, и что за ней последует, предположить трудно. Во всяком случае, благостным финалом тут не пахнет. Его и быть никак не может. В мире с дефицитом любви гибнет тот единственный, кто любит. И режиссер уверен, что Пуччини не дописал финала вовсе не потому, что не успел…

Сцена из спектакля.

Фото — Марина Михайлова.

Вообще в спектакле только трогательная, нежная Лиу, стойкая, как многие хрупкие существа (Оксана Шишенина), ставит точку в своей судьбе, выбрав смерть как отказ от предательства. Для Калафа его выигрыш теряет цену, и будущее его туманно. Кирилл Чурсин в этой партии создает противоречивую фигуру. Если вначале Калаф раб стихии, захватившей его, то потом — человек, идущий на осознанный риск, жаждущий победы и, наконец, осознавший грех душевной слепоты. С драматической силой исполненное ариозо «Nessun Dorma» (которое давно живет отдельной концертной жизнью, как многие оперные шедевры) выдает в Калафе человека, способного к рефлексии. И в интонациях хора здесь столько тяжких предчувствий…

Тут уместно сказать, что хор в спектакле — четвертое главное лицо. И не только потому, что хоровых сцен здесь больше, чем в любой другой опере (еще и хор духов, хор призраков, детский хор), но и потому, что благодаря его роли и качеству исполнения укрупняется тема из разряда вечных. В жестокую дуэль высоких особ вовлечен весь город. Никто не отвертится, не сможет сказать «меня это не касается». Всем горожанам, ни в чем не виноватым, грозит смерть.

Для автора музыки не существовало той препоны, которая именуется эпической дистанцией, потому что он был современником событий, которые тяжелым эхом отозвались в его работе над «Турандот». Испытываем ли мы эту дистанцию, вникая в историю, так далеко ушедшую от сказки Карло Гоцци? Спектакль, имеющий все жанровые признаки киберпанка, трактуется как «научная фантастика, отражающая упадок культуры на фоне технологического прогресса». Оно самое мы и имеем. Разве что с некоторой поправочкой: отражающая период нападок на культуру.

Комментарии (0)