«Восемь снов». По мотивам пьесы М. А. Булгакова «Бег».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Постановка и сценография Яны Туминой.

И танцовала она, милый друг ты мой,

скажу я тебе, как небесное создание.

Посмотрев «Сны» накануне и вспоминая их утром следующего дня, над всем и за всем спектаклем я видел Екатерину Тарасову, играющую Серафиму. А открыв интернет, сразу наткнулся на ее фотографию, выложенную в связи с премьерой режиссером Яной Туминой. Тоненькая, в легком платье с большим вырезом, с детской вертушкой в руке и с нездешним взглядом, устремленным вдаль.

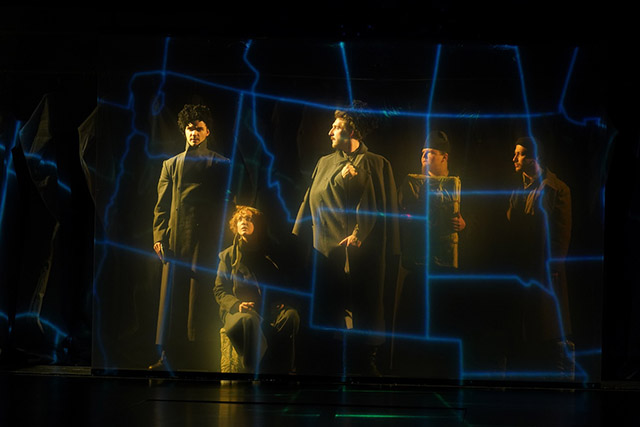

Сцена из спектакля.

Фото — Виктор Васильев.

Актриса, оправдывающая крылатость имени своей героини, пролетает через весь спектакль какой-то чудесной неземной птицей. Вне характерности, вне бытовых переживаний и эмоций, вне тела. Нет, не так, конечно. Именно природа ее переживаний и пластики и обеспечивают воплощенность развоплощения в ее игре. Развоплощения жизненного в категории образа, света, мотива, пресуществления материального в духовное. Невесомость и есть ее характерность. Она здесь, на сцене, в тесном взаимодействии с партнерами, и не здесь, где-то вне и над. Она из другого гнезда, из другого мира, из другого пространства. Тарасова создает образ, очень много определяющий и корректирующий и во всем спектакле. Она, конечно, из сна, как и танцовщица блоковской «Незнакомки», пляшущая на белом снегу.

И подобно Семинаристу Блока, рассказывающему о танцовщице и мечтающему, как «полетел бы за ней», достойным партнером Тарасовой выглядит Евгений Шолков, в роли Голубкова обеспечивающий ей необходимые «поддержки». Их «фирменное» объятие, повторяемое и на поклонах, когда он сзади из-за спины одной рукой охватывает ее, и руки их скрещиваются у нее на груди, становится эмблематичным знаком спектакля в восьми снах.

Эта сновидческая поэтика, стилистика, осуществленные средствами режиссуры, больше всего характеризуют начало и конец первого действия и финал спектакля. Синтез внебытовой пластики, музыки, освещения, манипуляций с различными элементами оформления создает такое сильное настроение, которое зрители еще какое-то время не решаются, не желают разрушать аплодисментами и тогда, когда действие уже закончилось. Закончилось видимое, физическое, событийное, а эмоциональное продолжается, длится. Сны.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктор Васильев.

И еще один образ спектакля, неожиданный и даже шокирующий, — Хлудов. Вернее, маска, которую он не снимает от первого своего появления и до финала. Сшитая грубыми стежками наподобие большого бейсбольного мяча, размером с человеческую голову, со страшными провалами глазниц. Она и длинная шинель в пол — вот и весь видимый облик генерала. Когда-то давно мне довелось работать в маске рядом с актерами. Было интересно исследовать ее архетипические свойства изнутри. Помню, как маска, если она «усвоена» исполнителем, диктует ему способ сценического существования и в пластике, и в манере звучания. У Ярослава Дяченко, играющего Хлудова, маска «усвоена», минимизирует и «сушит» его движения. А еще в спектакле присутствует его двойник — кукла, равная ему по росту и с такими же маской-черепом и шинелью. В каких-то эпизодах они возникают на сцене попеременно, а в каких-то одновременно, вместе. Реплики Хлудова подхватывают и повторяют и другие персонажи. В «хоре» этом участвует даже робот-пылесос, выезжающий на сцену, мигая красной лампой, и задающий вопросы голосом Хлудова при первой встрече генерала и Серафимы на станции. (С роботом, впрочем, по-моему, перебор: вспоминаются анекдоты про товарища Брежнева, говорящего из каждого утюга.) Хлудов в спектакле последовательно деперсонифицирован. Не персонаж, а тема. Дяченко и текст произносит с минимумом интонаций, безлично, будто с того света. С того света — чем не сон? Коррелирует…

С одной стороны, чисто театрально, безличность Хлудова мне импонирует. Помню, как в другом спектакле Яны Туминой — «Где нет зимы» — слишком «личная» манера игры Дяченко вызывала у меня некоторую досаду. А здесь — какое личное, когда и лица-то нет. С другой стороны, содержательно, образ Хлудова у Булгакова неразрывно связан с темой личной, персональной ответственности. И как ни переинтонируй, ни переделывай «Бег», от темы этой никуда не деться. Понимает это даже недалекий генерал Чарнота, заявляющий, что в отличие от Хлудова «фонарей у меня в тылу нет». Понимает это и сам Хлудов, называющий себя «вешателем».

М. Титоренко (Тихий), Я. Дяченко (Хлудов).

Фото — Виктор Васильев.

Три центральных образа, Хлудов, Голубков и Серафима, наиболее важные в спектакле, напоминают о другой троице Булгакова: Воланд, Мастер и Маргарита. С кем еще и ассоциировать уродливого гомункула Хлудова, как не с Сатаной. Эта параллель способствует генерализации главной темы сценической версии «Бега» и литературной версии романа, углубляя и укрупняя ее.

Выпукло и выразительно играют в спектакле и другие исполнители. И непосредственный и темпераментный Артур Козин — Чарнота, и достоверная и подробная Екатерина Клеопина — Люська, и острый в своей характерности Сергей Власов — Корзухин. Но это выразительность совсем другого рода, к сновидчеству отношения не имеющая. А потому многие эпизоды, особенно во втором действии, хоть и названы «снами», по сути таковыми не являются, будучи поставленными и разыгранными традиционно, жанрово, жизненно достоверно.

Метафорический, фантасмагорический (не сюрреалистический, как в программке и афише) потенциал пьесы «Бег», составляющий ее сновидческий ресурс и природу, востребован и реализован в спектакле далеко не полностью. Как и сама тема бега. И ее гротескное преломление в образе тараканьих бегов. И вавилонская чехарда перемещений, включающих Россию, Константинополь, Париж. Великая российская катастрофа разворачивается в «Беге» в масштабе библейском и космогоническом, пронизана символами и метафорами. В ней ощущаются вселенский хаос, предел гармонии, конец бытия. Масштаб этот оказался недоступен искусственному интеллекту, читающему, анализирующему и комментирующему булгаковскую пьесу на сцене.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктор Васильев.

Первая встреча с придуманным режиссером искусственным интеллектом (в афише спектакля) вышла у меня курьезной. Обнаружив в списке действующих лиц неизвестного мне персонажа, я даже в пьесу заглянул в поисках героини по фамилии Кибéрдева, хотя и знал всех наизусть. Не обнаружив Кибéрдевой, я решил, что так поименовали какого-то безымянного малозначащего персонажа. На спектакле же оказалось, что она Кибер- от «кибернетики», а уже потом -дева. искусственный интеллект в образе женщины в космическом комбинезоне (Надежда Некрасова), изображение которой воспроизводится на сцене в виде компьютерной проекции. По замыслу режиссера именно она ведет действие, будучи в спектакле элементом весьма значимым и даже концептуальным. Она же в спектакле в разные моменты действия сообщает зрителям информацию-тезисы о биопсихологической природе сна.

По началу мне показалось, что через нее должна осуществиться связь нашего настоящего и булгаковского прошедшего времени. На сцену проецировались изображения лиц современных молодых людей, а рядом находились эти же люди, актеры, но уже в образах сценических персонажей. Кибердева при этом повествовала о феномене дежавю. Но дальше тема дежавю развития не имела, как не имела отношения к сценическому действию и доносимая до зрителей информация о природе и свойствах сна. Сама же Кибердева, ее виртуальный образ, олицетворял, по-видимому, вовсе не сновидение, а самую что ни на есть реальность современности, не всегда понимавшую перипетии разыгрываемой булгаковской истории, с ней не пересекавшуюся, не связанную. Драматические ее функции исчерпывались разве что нейтральным комментированием отдельных эпизодов, бесстрастным воспроизведением фрагментов булгаковского текста. Как, например, в сцене карточной игры Корзухина и Чарноты, зрителям не видной, происходящей в сценическом люке, в который лакей Антуан (Никита Тимербаев) с нарастающей частотой и в возрастающем количестве доставляет бутылки с вином. И то сказать, как же «вживую» играть эту сцену после легендарного исполнения ее Е. Евстигнеевым и М. Ульяновым в хрестоматийно известном фильме.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктор Васильев.

Постановочное решение «Восьми снов» часто функционально безукоризненно действенно. Замечательно «работает» в создании настроения сцен музыкальная партитура (Анатолий Гонье) с повторяющимися фрагментами Полонеза («Прощание с Родиной») М. Огинского и вальса, звучащего и в булгаковской пьесе, и сшивающего «сны» спектакля. С вкраплениями вокальных фрагментов от романсов до народных песен. Выразительна и ненавязчива внебытовая пластика «хореографических номеров» (Анна Белич), связанных прежде всего с парой Серафимы и Голубкова и связывающих их друг с другом. Потрясающи порой видеоэффекты (Кирилл Маловичко и Маша Небесная), как, например, эпизод с накатывающимся на сцену громадным колесом бронепоезда «Офицер», вытолканного из железнодорожного затора. Маска Хлудова демонстрирует впечатляющие эффекты, когда его пытают током (есть и такое), а электрические разряды с шипением разливаются в швах его сшитого черепа (объекты Киры Камалидиновой, художник-технолог Нил Бахуров). «Дымит», как из преисподней, из-под планшета и тонко работает со светом Василий Ковалев.

Эффектно и стильно пространственное решение «Снов». Действие разворачивается на приподнятом планшете, напоминающем черную лакированную крышку гигантского рояля, острым углом вламывающегося в зрительный зал, снося первые ряды кресел. Справа от планшета установлен уличный фонарь-виселица. По обеим сторонам на сцену ведут две небольшие лестницы. А в глубине над движущимся тротуаром-дорожкой висят плотно прижатые друг к другу огромные мешки-шинели, то опускаемые, то поднимаемые, когда вешатель Хлудов тянет за веревку. Дорожка время от времени отгораживается от зрителей передвижной прозрачной ширмой, обеспечивающей размытость возникающих за ней фигур.

Я. Дяченко (Хлудов), А. Козин (Чарнота).

Фото — Виктор Васильев.

У спектаклей Яны Туминой в МДТ есть еще одна важная и ответственная функция. Работая «по умолчанию» главным образом с молодежной частью труппы, не избалованной творческим взаимодействием с главным режиссером Львом Додиным, она способствует поддержанию и приращению профессиональной формы актеров. Из трех спектаклей Туминой, идущих на сцене театра, «Сны» представляются мне наиболее значительными, свидетельствующими не только о количественном, но и о качественном росте художественного взаимодействия театра и приглашенного режиссера. Зная о бескомпромиссной требовательности и самоотдаче Туминой, допускаю, что со временем и «Восемь снов» отольются в форму менее пеструю, более цельную и целостную. Потенциал для этого в спектакле очевиден с первых его представлений. Ведь в конце концов Тумина выбрала и вынесла в название самое ценное в художественном устройстве булгаковской пьесы — сны. Пусть даже и не всегда понятные искусственному интеллекту. Что с него взять? Ведь ему-то сон неведом по определению.

P. S. Маску с Дяченко-Хлудова в финале все-таки снимают. Снимает ее Крапилин (Леонид Луценко), на протяжении всего спектакля не дающий генералу покоя. Придушит Хлудова рукой, согнутой в локте, как до этого (зеркало) душил Хлудов самого Крапилина, и стащит маску с головы, освобождая генерала от невыносимой ноши. А искусственный интеллект прочтет булгаковскую ремарку о «самом молодом» лице генерала.

Комментарии (0)