Три спектакля в Томской драме

К своему 175-летию Томский театр драмы пригласил критиков. Я посмотрела три постановки на большой сцене, все по классическим текстам: «Грозу» и «Анну Каренину» от главного режиссера театра Олега Молитвина и «Девять кругов», по мотивам Данте, в постановке Сойжин Жамбаловой. Все три истории оказались о любви — губительной и/или спасительной силе.

«Гроза». Кто убил Катю Кабанову

«Гроза». А. Островский.

Томский театр драмы.

Режиссер Олег Молитвин, художник Дарья Здитовецкая.

Олег Молитвин сохранил, почти без исключения, текст «Грозы», однако перенес действие в современность. И этот нарочитый контрапункт неожиданно хорошо работает, радикально разделяя то, что сохранилось в нашей реальности почти без изменений, — и то, что не прошло проверки временем.

Городок Калинов на сцене — то еще место: разгул то ли девяностых, то ли более страшного времени. Правят там местные братки — и творят явный беспредел. Так, в одной из первых же сцен парни в черном отпинывают ногами хипстера Бориса в его ярко-розовом худи. На что свидетель происшествия Кулигин, с сумкой челнока и с вайбами городского сумасшедшего, вполне обоснованно произносит: «Жестокие нравы в нашем городе, сударь!»

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — Сергей Захаров.

Действие разворачивается на светящемся подиуме в форме креста, на фоне видеопроекции. Тут все живут напоказ. Кабаниха (Елена Дзюба), в локонах и на каблуках, на камеру подает милостыньку нищим. Молодые герои появляются в дизайнерских нарядах — очевидно, весьма неудобных, но их надо терпеть, как и социальное положение. Так, Катерина Кабанова (Анна Ганжа) почти весь спектакль будет в странном фиолетовом платье с буфами — и только в финале, сняв его, наконец станет свободной.

Итак, в город Калинов приехал хипстер Борис. Он говорит в диктофон: запись первая… Так и ждешь, что он спросит: «Диана, кто убил Катю Кабанову?»

Да, этот Калинов — немного Твин Пикс, однако Борис — далеко не агент Купер. Артисту Юрию Шадрину дано немного красок роли: Борис совершенно пассивен, и кроме черного каре, узких брюк и вызывающего цвета худи других примет пассионарности в нем не замечено. Он герой-жертва, как и совершенно бесцветный в своем мятном костюме Тихон (Михаил Чернов).

Социальная среда Калинова с успехом проходит проверку временем. Ничего не меняется в поведении власть имущих: устрашающе убедительные интонации найдены и для дикого олигарха Дикого (Павел Кошель), и для вечного просителя, нищего ученого Кулигина (Вячеслав Радионов), и для мужичков-охранников, и для разбитного мафиози Кудряша (Константин Калашников), и для инфлюэнсера и лидера мнений, стройнейшей Феклуши (блестящая роль Екатерины Мельдер). Злободневно звучат с экрана слова медиа-дивы о том, что за границей люди с песьими головами, а у нас тут благолепие.

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — Сергей Захаров.

Отдельной краской спектакля становятся пластические эпизоды, в которых спрессована экспрессия (хореограф Наталья Шурганова). Катерина буквально ползет по полу, обуреваемая соблазном; Варя и Кудряш предаются любви в красной ванне; свои сложные отношения у Дикого с девочкой-служанкой, которая ведет его за галстук, как за поводок.

А вот с историей семьи Кабановых значительно сложнее. Не слишком страшна красавица Кабанова-старшая: ее реплики звучат литературно, ее проговариваемая добродетельность не только показная, но и совершенно неубедительна (замечательно остроумен небольшой эпизод в бане, где напарившиеся святоши, Кабаниха и Феклуша, удовлетворенно произносят: «Последние времена настают»). Не виден и не слышен Тихон. Ушлая Варвара (Аделина Бухвалова) привыкла и к ярко-красному неудобному платью, облегающему ее как кожа, и ко всей ситуации — она грешит, но тихо, и мать не видит. Но причины бунта Катерины сценически не обусловлены; ее исступление кажется скорее истерикой; мы готовы сострадать героине, но в чем? Вот тут текст Островского, не найдя действенной основы, уже становится литературным, «просто текстом». Очевидно, чувствуя это, режиссер дает Катерине внетекстовое освобождение.

В финале героиня, сняв фиолетовое платье и оставшись в нейтральном сером, распустив волосы, сначала мучительно ползет к краю подиума, придавленная стулом, — а потом, сбросив стул, вдруг обретает освобождение. Мы видим это по ее улыбке, крупно проецируемой на экран. Вокруг суетится, бегает город Калинов, но она — невидима и свободна.

Сцена из спектакля «Гроза».

Фото — Сергей Захаров.

В «Твин Пиксе» выяснилось, что Лору Палмер убил не какой-то отдельный человек, но само по себе зло, дух зла. И здесь, в спектакле, поставленном в 2023 году, причиной гибели Катерины становится не злость нестрашной Кабанихи, а устройство общества, которое давит, не давая вздохнуть. Подчеркивая мысль социальную, в финале спектакля звучит песня группы «Каспийский груз» — «Черная „Волга“».

«Анна Каренина». Троянский конь любви

«Анна Каренина». Л. Толстой.

Томский театр драмы.

Режиссер Олег Молитвин, художник Дарья Здитовецкая.

По красной-красной сцене медленно едет большой белый пластиковый конь на колесиках. Так начинается история Карениной в Томской драме (премьера 2025 года).

Основная проблема постановки «Анны Карениной» в том, что сюжет романа в пересказе довольно банален. И режиссеру вместе с инсценировщиком нужно искать способ передать на сцене тонкую и сложную психологическую живопись Толстого. Если не вводить рассказчика, который бы озвучивал мысли героев, то необходимо искать другой путь театрального представления диалектики души.

В постановке Олега Молитвина таким ключом к психологии Толстого стало визуально-пластическое решение. Наталья Шурганова создала для ряда сцен романа пластические аналоги, и два персонажа — Анна и Вронский — практически полностью переведены в режим «без звука»: у них почти нет реплик, только движение. С одной стороны, это осознанный прием: все говорят, а двое влюбленных только движутся, словно стоят за гранью обыденности. С другой стороны, такой смелый перенос приводит к тому, что мотивации героев, особенно Анны, совершенно неясны, а их сюжетные действия приходится пересказывать другим героям.

Сцена из спектакля «Анна Каренина».

Фото — Сергей Захаров.

Вообще, в спектакле словно бы сталкиваются два способа рассказывания. Первый — символически-условный: к нему относятся и минималистичная, акцентная сценография, и черно-белые костюмы (и, ах, эта красная юбка Анны), и пластическая партитура спектакля, и тревожащие образы-символы типа белого коня. Второй же способ — вполне привычный для драматического театра: герои говорят и движутся в бытовой манере, рассказывая о своих намерениях и вступая в диалоги. При этом все существуют чуть излишне театрально: ох уж это светское общество. Переключаться между этими двумя модусами, как будто между двумя спектаклями, не всегда просто, тем более что сцены даны непоследовательно, и иногда сложно уследить за сюжетом (например, практически «за кадром» остается то, что Вронский отверг Кити).

В инсценировке Ксении Никитиной действие начинается со сцены родов: перед огромной красной дверью в красной стене встречаются статный Каренин в черном (Антон Антонов) и коренастый Вронский в белом (Константин Калашников). И дальнейшее вольное чередование сцен, в том числе реверсивное (например, в спектакле сначала говорится, что Анна беременна, а уже только потом Каренин решается ее предупредить), можно было бы объяснить тем, что героиня лежит в родильной горячке. Однако зрителю это все восприятия не облегчает.

Сцена из спектакля «Анна Каренина».

Фото — Сергей Захаров.

Анна Каренина в исполнении Аделины Бухваловой — нервная, тонкая, подвижная; метафора огня и живости воплощена в ее летучей красной юбке (которую в одной из сцен Вронский словно бы разрывает на куски). Однако про эту бессловесную Анну не очень многое понятно. Неясно, почему она предпочла вертопраха Вронского серьезному Каренину (в инсценировке муж лишен любых сомнительных характеристик: он положительно любит жену и просто жертва ее темперамента). Неясно, в чем состоит ее проблема с обществом: ее конфликт с ним пересказан другими героями, но когда к Анне приходит Долли (Татьяна Темная), та довольно-таки раздраженно ее выгоняет. Кажется, что Анна просто истерична. Неясна и многозначительная сцена с тем самым пластиковым конем: героиня яростно и тщетно пытается оседлать высокое животное и изнемогает на его крупе. Лишь позже мы узнаем, со слов других героев, что это она, оказывается, бросилась под поезд. Причины остаются не очень понятны. Своеобразным комментарием оказывается песня Высоцкого, которую Анна, уже после своего метафорического ухода, декламирует в микрофон, оставшись одна посреди сцены. Но тут настигает ощущение, что начался третий спектакль.

Итак, Анна остается загадкой (как и мало проявленный Вронский). Чего хотели эти герои? Что с ними случилось? Просто попали под страсть, как под лошадь?

Гораздо понятнее другие персонажи: небескорыстно добродетельная Лидия Ивановна (Елена Дзюба), гедонист Стива (Данила Дейкун), нудновато-положительный Левин со своеобразной медвежьей грацией (Дмитрий Янин). Ярко и ядовито выписано в пластических зарисовках светское общество.

Сцена из спектакля «Анна Каренина».

Фото — Сергей Захаров.

Не анализируя причин неверности Анны, спектакль, таким образом, повернулся к утверждению мысли семейной. Он завершается идиллическими сценами в деревне (для обозначения этого топоса на сцене появляются огромные скрученные зеленые стога). Свое пасторальное счастье обретает не только Левин, но и Каренин, приезжающий в деревню с дочкой Анны и Вронского. Знакомясь, девочка гордо произносит: «Анна Каренина!» Что ж, может быть, в этой семье все теперь будут счастливы.

«Девять кругов». Ад — это не другие. Это мы

«Девять кругов». по мотивам первой части «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Томский театр драмы.

Режиссер Сойжин Жамбалова, художник Натали-Кейт Пангилинан.

Сойжин Жамбалова, как и Данте, — архитектор-визионер. Она строит вселенные со сложной структурой, со своей логикой, и в них необычайно интересно погружаться.

Вступая в диалог с Данте в 2025 году, авторы спектакля сознательно цитируют его. И столь же осознанно отступают от его картины мира, создавая напряжение смыслов, заставляя угадывать — и радоваться узнаванию. Слог «Божественной комедии» в переводе Лозинского поверяется и музыкой, и движением: в спектакле исполняются динамичные песни-зонги (композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева).

Действие спектакля «Девять кругов» идет в зале обветшалого потустороннего загса: стол, высокие стены, справа огромные двери, затянутые дырявой пленкой (художник Натали-Кейт Пангилинан). Группа персонажей в черном — разом и хор душ, и работники загса. Для прохождения по кругам надо выстоять в очереди и оформить кучу справок: «Печать Харона о пересечении границы ада покажите!..» Помещение ада в госучреждение приближает дантовский Ад к сюжетам Кафки.

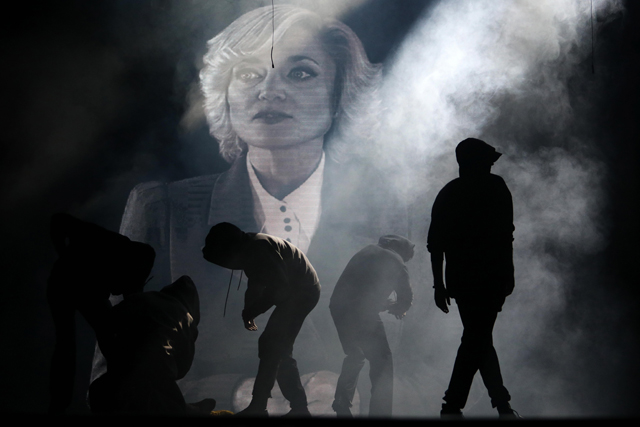

Сцена из спектакля «Девять кругов».

Фото — Сергей Захаров.

Земную жизнь пройдя до середины, герой спектакля решает… жениться. Этот персонаж в исполнении Михаила Чернова — не Данте (хотя и выглядит почти как иконический Дуранте Алигьери: красный свитер, золотой венок). В программке персонаж назван Он, и это решение принципиально. Потому что к финалу спектакля история обретет такой уровень обобщения, который позволит отнести сюжет к каждому из нас.

Герой — отчасти Данте: он вслед за Вергилием пройдет по девяти кругам. Он — и Орфей: потому что невесту вырвут у него из рук в момент свадьбы, и он пойдет за ней, не сомневаясь. Он — и герой фильма «Куда уводят мечты», который спускался за любимой во ад.

В спектакле воссоздана традиционная модель сказочного сюжета. Происходит недостача, которую необходимо восполнить, не теряя времени: «Она еще пока помнит тебя. Но может и забыть». Помощник героя, меланхолически-обаятельный Вергилий (Данила Дейкун), носит не только красную шапочку, но и черные крылья, что сразу дает понять: он не только поэт.

В спектакле много гротескно-жуткого дантовского: и пугающе подвижный леопард в пышной юбочке (Анастасия Золотарева), и громогласный Харон со страшными деталями кукольных тел (Владислав Хрусталев), и каннибал-Цербер, работающий, вместе с яркими Фуриями, в жанре ток-шоу: «С вами наш кулинарный вечер „Смрррр-ад“!»

Понятная структура сюжета: у героя есть квест и препятствия — это позволяет насыщать текст спектакля вводными историями, да так, что в какой-то момент покажется, что они захватили пространство сцены. Однако и этот прием взят у Данте, разместившего в своей вселенной массу персонажей из литературы и из собственного времени.

Сцена из спектакля «Девять кругов».

Фото — Сергей Захаров.

Драматург Клава Ильина собрала монологи-вербатимы: грешники оказываются нашими современниками. Визуально-экзотические ужасы Данте переходят в более реальные, а потому и более страшные. Обитатели кругов ада — череда ярких типов, поначалу скорее карикатурных (позитивная блогерша, жертва рекламы, алкаш, завистливый трудоголик), а потом все более и более неприглядных. Ведь мы идем вглубь! Присказка спектакля — «дальше будет страшно». Сначала — синдром отложенной жизни; дальше — агрессивные и унывающие, разрушающие жизни друг друга; неисправимый зависимый (в этой роли страшно и убедительно работает Константин Калашников); семейное насилие — тут не случайна история Медеи (Елизавета Хрусталева)… Герои узнаются, как соседи. И это очень пугает.

Историй о страшной и безвыходной современности становится так много, что в какой-то момент они давят. «Я не понимаю, как это меня касается?» — восклицает герой. «Да это всех касается», — отвечает Вергилий. «Но я ведь не такой!» — «А никто не такой…»

Ад — это другие?..

В этой пугающей истории есть и смешное. Например, сквозной персонаж — потеряшка Человек-дерево, «терновник» (Дмитрий Упольников), который никак не найдет свой круг и все скитается по аду, послушный и нелепый.

Но основной комический эффект связан со вздорной жутковатой Адой Гименеевной, регистратором ада, которую выразительно, карикатурно играет Олеся Казанцева. Она одновременно назойлива, как уборщица, страдает синдромом вахтера и напоминает медсестру Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки». Вергилий и другие должны перед ней заискивать, лебезить, петь ее любимые романтические песенки — чтобы идти дальше. Но и с нее в финале слетает комический флер.

Сцена из спектакля «Девять кругов».

Фото — Сергей Захаров.

Важнейшей темой «Божественной комедии» была возвышающая страсть. Благородное преклонение Данте перед Беатриче надолго остается образцом в европейской традиции, формируя миф о романтической избранности, любви до гроба — и даже за его пределами. Вечная любовь!.. Авторы спектакля подвергают этот миф проверке.

Во-первых, тема страсти разбирается в спектакле прямо по Данте — выведением на сцену влюбленных из второго круга ада. «Любовь, любить велящая любимым… Любовь вдвоем на гибель нас вела!» Тристан и Изольда, Франческа да Римини, Елена Троянская — герои рассказывают о своих не слишком радостных историях в ток-шоу. Здесь любовь — разрушительная страсть, ведущая к трагедии: «Любовь — это не выбор, это болезнь».

Во-вторых, романтизация страсти развенчивается в седьмом круге. Во время слушания дела кентавра Несса (Константин Кожевников) как похитителя Деяниры (Анна Ганжа) души-призраки поют фразы из лирических хитов. «Я хочу быть с тобой». «Я не отдам тебя никому, прощу любую твою вину». «Нелюбимая ждет меня у окна…» «Но любовь не проходит, нет». «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене». Это сочетание насилия с романтической мотивацией воздействует очень сильно. Любовь не должна оправдывать принуждение.

В-третьих, сильно работает монолог обаятельной и страшной героини, которая обозначена в спектакле как Бабушка-Терновник (Аделина Бухвалова), в лесу самоубийц. Она рассказывает о том, как, скучая по умершему мужу, прошла путем Вертера. «Не понять вашему поколению такой любви», — наставительно говорит старушка. И не надо, спасибо!

Сцена из спектакля «Девять кругов».

Фото — Сергей Захаров.

В-последних, и наиболее важное. Кроме основного сюжета (Она унесена смертью, и Он спускается за ней в ад) Сойжин Жамбалова добавляет фрагменты параллельной реальности: в ней жизнь героев пошла бы по обычному сценарию. Но и там они не слишком счастливы: они справляются с тем, чтобы устроить друг другу преисподнюю, без помощи потусторонних сил. «Вот такой вот рукотворный ад. Хуже всех чудовищ и пыток». Невнимание, ревность, апатия, наконец, душевная немощь — испытания, с которыми справиться катастрофически нелегко. Это главная тема спектакля.

Но, может быть, справиться — все-таки возможно?..

Пройдя до глубины этого человеческого ада, понимаешь, в чем главная разница двух сюжетов. Цель «Божественной комедии» — спасение за гробом души Данте. Цель «Девяти кругов» Сойжин Жамбаловой — спасение в реальности двух человек, одной истории любви.

И кто сказал, что цель эта менее благородна?..

Комментарии (0)