«Дама». По пьесе Т. Ружевича «Старая женщина высиживает».

Перевод Ивана Вырыпаева, стихи в переводе Владимира Окуня.

Театр «Современник».

Режиссер Анджей Бубень, художник Анита Боярска.

Название новой премьеры «Современника» смещает акцент: театр знает свою протагонистку, Даму с большой буквы. Что ж, она того стоит! Режиссер, однако, ставит пьесу Ружевича, и феерические метаморфозы Марины Нееловой, почти не уходящей со сцены, он собирает в фокус спектакля — сколь изощренного, столь и проникающего в сердце зрителя (сужу по себе и по реакции публики).

В самом деле: Тадеуш Ружевич любил театр, и, может быть, его пьесе, написанной в 1968 году (именно так!), более подходит не столько щегольская инженерия Новой сцены Александринского театра, где в постановке Николая Рощина «Старая женщина…» идет третий год, сколько театр, в котором фантасмагоричность рукотворна, атмосферна, и три мойры, «прописанные» драматургом, сопровождают действие естественно и непреложно.

Сцену Дворца на Яузе, где «Современник» играет, пока в основном здании идет ремонт, называют неуклюжей. Зал, заметим, куда милее, чем колосс петербургского ДК имени Горького у Нарвских ворот, где претерпевал свой ремонт БДТ, и где прошла незаслуженно короткая жизнь замечательной другой «польской» постановки Бубеня — «Пешком» С. Мрожека…

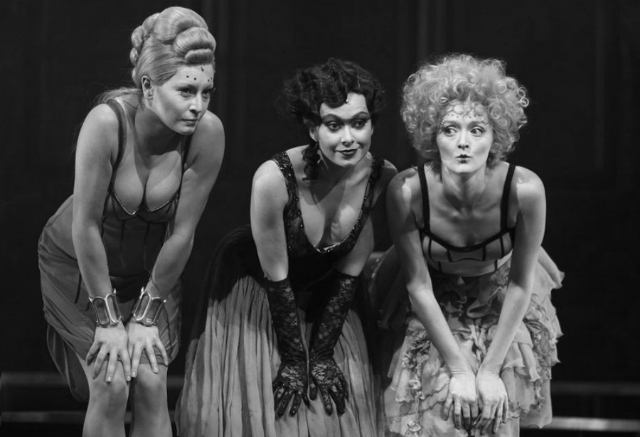

Итак, грациозные и певучие девушки с именами Клото, Лахезис и Атропос, как и у Ружевича, составляют наряду с официантами окружение Дамы в зале привокзального ресторана и не сразу обнаруживают свою мифологическую суть, хотя именно с их танца и пения начинается спектакль.

Постепенно действие словно уплотняется, все происходящее обретает смысл действительно глобальный, и присутствие мойр становится само собою разумеющимся. В спектакле звучит музыка Петра Салабера, давнего соратника режиссера. Ее участие значимо: прелюдия блюзового характера, под которую танцуют мойры, мощный кульминационный хорал, финальная постлюдия — музыкальные «генерализации» действия, органически возникающие в спектакле Анджея Бубеня. Это принципиально. Поэтическая природа текста Ружевича, конечно же, непроста для драматической сцены. Так же как наши родные обэриуты: Введенский и Хармс в первую очередь поэты, что и создает главную трудность для их освоения театром. Да, они предтеча, а Ружевич — современник и попутчик абсурдистов. Но ключ к их драматургии, которая давно ждет своего часа, — поэтический и музыкальный, и уже во вторую очередь концептуальный…

За стенами ресторана мир находится «на грани», о чем твердят персонажи, цитирующие, как предложено и Ружевичем, актуальные новости из газет. И более того: похоже, мир разрушен до основания. Написано, напомним, в 1968 году. Метафора катастрофы, тотальной дурной «войнушки», которую намерена «перевысидеть» Старая женщина, Дама, — впечатляюще, физически наглядна, притом что остается поэтическим допущением. В отличие от петербургского спектакля с его стерильной элегантностью хай-тека, где Монблан мусора — видеоинсталляция на экране, в московской постановке зритель видит предписанные Ружевичем груды тряпья, мусор, горы хлама, скопившиеся за закрытым окном ресторана (при этом спектакль красив, живописен: художник Анита Боярска). Все персонажи не слишком населенной пьесы — Девица, Слепец, Доктор, Скрипач, Солдат, Господин — предстают на сцене в самом деле фантомами в поэтической ткани спектакля, составляя мастерский ансамбль, делающий честь труппе.

Выразительная амплитуда образа, который играет Шамиль Хаматов, — от Официанта до смертельно измученного «дезертира», умершего и рожденного заново. Этот персонаж, единственный с естественным, не набеленным, как у других, лицом, — еще и отчетливый подголосок к действительно поразительным эволюциям Старой женщины, Дамы, которую играет Марина Неелова.

На сайте «Современника» висит большое интервью с Анджеем Бубенем — о Ружевиче и его пьесе в глубоком культурном контексте. В свое время Ружевич дал Бубеню право постановки, оговаривая, что для нее нужно, чтобы в труппе была актриса, способная поднять этот вес. Когда из огромной кучи тряпья (можно допустить, что это все, что Дама, все Дамы мира, сносили за свою жизнь, за свои без малого «семь десятков лет») вылезает заглавная героиня, актриса поначалу обескураживает. Дама верещит, урчит, пробует все мыслимые регистры, требуя сахару, еще сахару, много сахару и супа, теплого супа, — и она хочет рожать, рожать во что бы то ни стало! Роль строится в бесстрашных переходах, в сопряжении несочетаемых, кажется, пластов актерского существования. (В петербургском спектакле Елена Немзер играет замечательно, но диаметрально иначе, с акцентом на внешней статуарности, мощном голосоведении.) У Марины Нееловой ода женскому лону, богато орнаментованная ерническими словесными, и не только, эксцентрическими кульбитами, — некий момент истины, который приведет затем, во второй части спектакля, к трагической Пьете: Дама будет держать на коленях бредящего солдата и петь колыбельную. Но есть еще и ода лиственнице (давно исчезнувшей, как и весь прежний дивный горизонт, о котором и помнит лишь она одна) — стихи Ружевича, переходящие в монолог чеховской Раневской. Вот этого нет в пьесе — но с абсолютной убедительностью Дама Марины Нееловой вбирает в себя, в свое «лоно», вместе с альпийской лиственницей и чеховский вишневый сад…

И, наконец, Дама, слой за слоем отрешаясь от париков и пестрого вороха одежд, по-матерински обнимая своим голосом не только мертвого и рожденного заново юношу, но весь мир, приходит к финалу. Он катартичен — но не отпускает озноб трагического узнавания от прозрений Ружевича. И ведь в конце Дама вновь закапывается в кучу тряпья, как в самом начале спектакля. В музыке звучит постлюдия, окончательно уводя фантасмагорическое действие в сферу сновидений поэта.

С огромной надеждой приступала к тексту Надежды Таршис — и надежда была оправдана! Отдельное спасибо режиссеру Анджею Бубеню, поставившему поэтическое по сути произведение Ружевича именно как поэтическое, да к тому же еще и музыкальное…

Осмелюсь предположить, что здесь театр говорит на одном из самых трудных своих языков, который, минуя интеллектуальное рацио, обращается напрямую к нашему эмоционально-эпическому бессознательному. Не бьет по поверхностным эмоциям, не соблазняет мысль-блудницу разгадыванием ребусов (привычно двигаясь по этим векторам, очень быстро упрешься в тупик, а затем в обиду на действие, не потрафившее привыкшему рулить умищу). Чтобы воспринять — нужна душевная работа и желание воспринять, развлечения здесь ноль с минусом.

Марина Неелова существует фантастически.

Посмотреть бы во второй раз…