Выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма» в Шереметьевском дворце

От прошедшей год назад в Русском музее выставки «Экспрессионизм в русском искусстве» выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма» отличается тем, что со всей очевидностью доказывает: в истории российского театра это направление свой след точно оставило.

И дело не только в том, что в первой половине 1920-х по всей стране прокатилась волна постановок немецких экспрессионистских пьес и австрийских экспрессионистских опер (хотя на выставке, само собой, этому периоду уделяется очень большое внимание). Дело еще и в тех оригинальных процессах, которые запустились внутри российского общества и русской культуры поражением в Русско-японской войне и политическим кризисом 1905 года.

Разочарование во внутренней и внешней политике страны резко сместило акцент в произведениях искусства с объекта на субъект — с расползающейся по швам огромной империи на застывшего в ужасе и недоумении перед этим процессом скромного обывателя. Е. И. Струтинская — автор заглавной статьи в замечательно изданном (и заслуживающем отдельной рецензии) альбоме-каталоге выставки — называет первым ярким примером этой линии в истории русского театра двойную премьеру (в московском МХТ и санкт-петербургском Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской) пьесы Л. Н. Андреева «Жизнь Человека» (1907).

Пример, что и говорить, удачный — тут и Леонид Андреев, часто интерпретируемый исследователями как главный в русской литературе писатель-экспрессионист, и постановка В. Э. Мейерхольда, впервые в истории театра построившего сценографию исключительно средствами театрального освещения, и гротескно-обобщенное оформление художником В. Е. Егоровым спектакля МХТ. Жаль только, что обе эти постановки на выставке никак не представлены.

За тему Леонида Андреева в результате отвечают Ф. Ф. Комиссаржевский, поставивший его «Черные маски» в театре своей великой сестры, и А. А. Санин — режиссер «Анатэмы» в сменившем его Новом драматическом театре. Объединяет эти спектакли и представленное на выставке оформление Н. К. Калмакова — художника, чье имя незаслуженно затерялось в истории, но последнее время все чаще мелькает в научных публикациях и на тематических выставках (большую статью о нем той же Елены Струтинской можно прочитать в третьем выпуске альманаха «Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра ХХ века»).

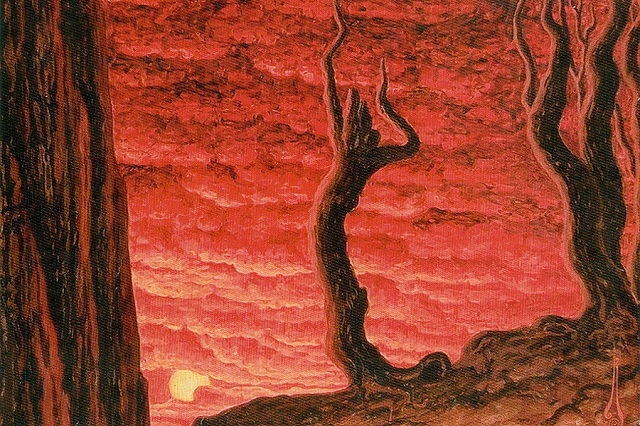

Представлена на выставке и самая известная театральная работа Николая Калмакова — оформление уайльдовской «Саломеи», поставленной Н. Н. Евреиновым в театре Комиссаржевской. Фактически, именно цензурный запрет этого спектакля и привел к окончательному краху театра. Эскизы Калмакова полны мрачного колорита, некоторые из них (особенно эскизы к «Анатэме») тематически близки полотнам немецких художников-экспрессионистов, но время создания (1908–1909 гг.) и контекст более позднего творчества художника все же оставляют его в рамках модерна.

Ярким театральным событием, осовременившим не только содержание, но и форму театрального действа, стал, по мнению Елены Струтинской, «Первый футуристов театр», просуществовавший в Санкт-Петербурге предвоенного 1913 года всего четыре вечера, но оказавший огромное воздействие на дальнейшее развитие русского театра и живописи.

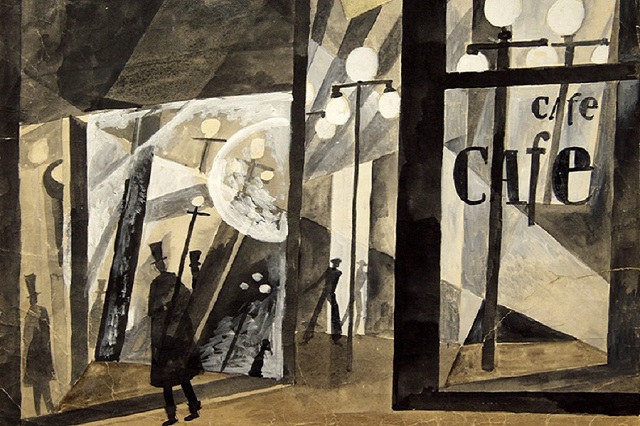

В спектакле «Владимир Маяковский», оформленном И. С. Школьником и П. Н. Филоновым, пространство города (если верить немногочисленным рецензиям и воспоминаниям очевидцев) представало подавляющим нагромождением условных геометрических форм, а всю сцену заполняли жутковатые персонажи-метафоры, словно только что выбравшиеся из головы придумавшего их поэта. Проблема в том, что от этого оформления до наших дней сохранилось только два эскиза Иосифа Школьника — и устроителям выставки пришлось дополнить экспозицию пятью эскизами К. С. Малевича к спектаклю А. Е. Крученых «Победа над солнцем». Не самая удачная идея — что-что, а супрематизм Малевича уж точно не имеет к экспрессионизму ни малейшего отношения.

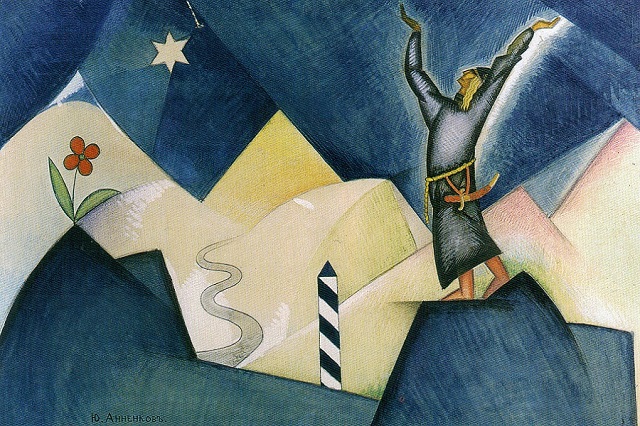

Зато никаких вопросов к экспозиции не вызывает фигура Ю. П. Анненкова — если какого-то из русских художников и можно с чистой совестью назвать экспрессионистом, то именно его. Что касается российского театра, то и тут Анненкову принадлежит пальма первенства в создании чисто экспрессионистского (без всяких оговорок) оформления драматического спектакля. Речь идет о постановке Ф. Ф. Комиссаржевским спектакля «Скверный анекдот» (по Ф. М. Достоевскому) в московском Театре имени В. Ф. Комиссаржевской (1914).

Тут было все — и искажение реальной действительности сквозь призму восприятия главного героя, и устрашающе-гротескный характер этой самой действительности, и капитуляция героя перед ее жестоким натиском — все это Юрий Анненков умудрился передать в визуальном оформлении спектакля (от некоторых его предложений режиссер даже отказался как от слишком радикальных). К сожалению, от всего этого грандиозного замысла уцелел один-единственный (не самый удачный) эскиз, отчего-то не представленный на выставке.

Впрочем, Анненков в экспозиции не обижен — тут есть и несколько интересных ранних эскизов к неосуществленному спектаклю А. П. Зонова «Ясня» (1917), и более поздние (но и более известные) эскизы к спектаклям 1920-х годов.

Начало 1920-х, как уже было сказано, представлено наиболее широко. Открывает это десятилетие в российском театре (если говорить о театральном экспрессионизме, то тут точно двух мнений быть не может) спектакль Е. Б. Вахтангова «Эрик XIV» в Первой студии МХТ с М. А. Чеховым в главной роли (1921). На выставке есть и фотографии (очень важно показать гримы на лицах актеров — пожалуй, впервые в истории российского театра они стали такой важной и неотъемлемой частью художественного решения спектакля), и эскизы И. И. Нивинского — мир, иссеченный трещинами, буквально вибрирующий от внутреннего напряжения, готовый в любой момент разлететься на части.

Жаль, что составители не ограничились «Эриком» и добавили к нему еще два спектакля этого театра. «Гамлет» (1924) и «Петербург» (1925), оформленные М. В. Либаковым, интересны сами по себе, но очень слабо связаны с экспрессионизмом. Зато прямое отношение к теме выставки имеет вахтанговский «Гадибук» (1922), поставленный им уже не в Первой студии, а в еврейском театре «Габима» с художником Н. И. Альтманом.

Надо сказать, что если в России и были театры, которым стиль немецкого экспрессионизма пришелся абсолютно впору, то это как раз игравшая на иврите «Габима» и игравший на идиш ГОСЕТ. На выставке даже пришлось сделать для них отдельную рубрику — «Еврейский экспрессионизм». Экспрессия присутствует тут буквально во всем: в актерской игре, в гримах, в пластике, в мизансценах, в художественном и музыкальном оформлении. Остается вопрос только к подбору спектаклей для экспозиции — и если к «Гадибуку» он минимален (это действительно самый известный спектакль «Габимы» в ее российский период), то в ГОСЕТе были и другие заметные постановки кроме представленной «Ночи на старом рынке» А. М. Грановского в оформлении Р. Р. Фалька (1925).

Остальное в этой экспозиции посвящено в основном постановкам на российских сценах немецкой экспрессионистской драматургии. Среди театров тут лидируют Ленинградский государственный академический театр драмы (бывшая Александринка) и Большой драматический театр (бывший Суворинский), среди художников (и вполне заслуженно) — В. В. Дмитриев и М. З. Левин. Вот только снова встает вопрос отбора: почему, к примеру, нет Таирова и Мейерхольда? Разве не было в Камерном театре постановок экспрессионистского звучания, и разве не отсылает название выставки к одному из спектаклей ГосТиМа?

Комментарии (0)