«Фронтовичка». Анна Батурина

Прокопьевский драматический театр

Режиссер Александр Хухлин, художник Екатерина Никитина

«Фронтовичку» Анна Батурина — ученица Николая Коляды — написала в 2009-м, когда ей, как и главной героине в начале этой пьесы, было двадцать четыре года. Драматург исходит из того, что любовь и предательство семьдесят лет назад значили ровно то же, что и сегодня. Исторически достоверная пьеса с внятным сюжетом в первую очередь все же является вневременной. Об этом свидетельствуют и имена главных героев — Мария и Матвей — отсылающие, пусть и неявно, к Евангелию. И фамилия главной героини — Небылица.

Мария уходит на фронт из хореографического училища. В конце войны, заболев тифом, попадает в госпиталь, откуда уезжает в маленький уральский поселок к матери своего жениха Матвея. Вскоре домой возвращается и он сам, но не один, а вместе с новой избранницей — не воевавшей «чистенькой» Шурочкой. Мария продолжает хранить верность Матвею даже после того, как он женится на другой.

Применительно к нынешней постановке «Фронтовички» в Прокопьевске следует сказать о двух неожиданных для драматурга перекличках — с местом и со временем. Мать Матвея говорит о том, что его отца завалило в шахте (к сожалению, в шахтерском Прокопьевске такие аварии тоже не редкость). Мария родом с Украины, куда не может вернуться, потому что вся ее родня погибла. Шесть лет спустя после написания пьесы война минувшая пересеклась с нынешней.

В начале спектакля Александра Хухлина (выпускник мастерской С. Женовача) бойцы в белых госпитальных халатах сидят вокруг открытого люка, из которого клубится дым. Происходящее напоминает дезинфекцию одежды. Из этого люка и появляются Мария и ее жених, возвращаясь в мирную жизнь словно из преисподней. Две реальности — мирная и военная — сосуществуют на сцене. Мария как будто не может окончательно вернуться с войны, вырваться из прошлого. В танцклассе, где преподает бывшая фронтовичка, перекладина балетного станка напоминает полосатый шлагбаум, разделяющий глубокий тыл и фронт. Читая письмо жениха, которое он отправляет из госпиталя, Мария идет по этому поручню, как по канату. Балансирует, но не может удержать равновесия. Перекликается с теми, кто остался по ту сторону. Там, где война, госпиталь, теплушка, нет почти ничего, кроме голых досок. А в тылу искусственный газон, слишком ровный и слишком зеленый. И, пожалуй, какой-то ненастоящий, как и мирная жизнь для вернувшейся с войны Марии.

Кроме этих двух реальностей, в спектакле существует третья — музыка, искусство. Мария «переселяется» туда, когда звучит боготворимый ею Бетховен. В эти моменты на заднем плане черно-белая проекция неба с бегущими облаками становится цветной.

В главной роли Наталья Денщикова. Ее Фронтовичка очень мягкая, женственная, и, если можно так сказать, уютная и домашняя. Конечно, Мария может быть и такой, но многие реплики главной героини, которая за словом в карман не лезет, с этим образом никак не вяжутся. Вероятно, совсем не жесткой и не воинственной была вчерашняя студентка хореографического училища, когда только надела форму, но к концу войны в ней что-то неизбежно должно измениться. Матвея играет Гога Путкарадзе. В созданном им образе есть мужское обаяние и энергия молодости. Но это можно сказать и о других бойцах, которые окружают Марию в госпитале. Не понятно, почему она выбрала именно Матвея. История любви героини Денщиковой и героя Путкарадзе прозвучала слабо, зато в спектакле целый букет ярких ролей второго плана.

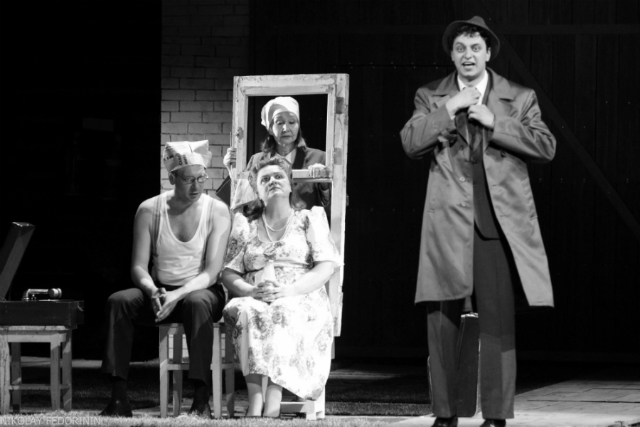

Безусловная удача — актерский дуэт Анны Соколовой и Сергея Жуйкова, которые играют буфетчицу и директора Дома культуры, где работает главная героиня. Образы гротескные, даже шаржированные: великовозрастная корпулентная невеста с приколотым на груди цветком и «ответственный работник» с непременным портфелем и огромным белым бантом на шее. Когда зрители видят эту парочку впервые, они сидят за столом в посткоитальной истоме. А ближе к финалу, одетый по домашнему, директор слушает патефон, его жена со значением попивает кефир. Мещанская семья тыловиков. В прокопьевской «Фронтовичке» у каждого персонажа свой пластический рисунок роли, а у героев Соколовой и Жуйкова еще и по сольному танцевальному номеру. К этой паре персонажей и их незамысловатой истории любви авторы спектакля отнеслись с доброй иронией.

В роли Шурочки, которую Матвей предпочел Марии, занята Александра Кириченко. Она обута в новенькие белые туфельки на высоком каблуке, которые контрастируют с темными заношенными солдатскими сапогами Марии. Как прописано у драматурга, Шурочка — дочь известного военачальника. В спектакле героиня выходит на сцену, держа в руках большой портрет своего отца. Похожа на изнеженную домашнюю собачку. Когда говорит, упирает на «эр» и очень гордится своей «р-р-родословной».

Читая пьесу, юного аккомпаниатора Алешу, безнадежно влюбленного в Марию, представляешь эдаким книжным мальчиком. Но в Прокопьевском спектакле занятый в этой роли Александр Котляренко играет заправского деревенского хулигана с выбивающимся из-под кепки кудрявым чубом. Только вместо привычной гармошки у него аккордеон.

Прокопьевске зрители предоставили для спектакля предметы послевоенного быта — патефон, домотканые дорожки, одежду. Худенькие гуттаперчевые девочки-подростки, играющие учениц Марии, одетые в бесформенные фуфайки и замотанные в шали, напоминают стайку воробушков.

Черно-белое небо синеет в последний раз в финальном эпизоде, когда Мария уезжает из поселка, где живет ее бывший жених, на Дальний Восток. Этот отъезд выглядит как переселение из земной реальности в небытие или в легенду. На программке спектакля фотография полуразрушенной парковой скульптуры: гипсовая женская фигура на фоне неба. В финале на сцену опускается огромная покореженная голова этой «гипсовой бабы». Легко читаемая метафора: женщины, прошедшие через войну, стали частью официозного мифа, но фронтовички с несложившимися судьбами, никак в этот миф не вписывающиеся, сгинули, словно их никогда и не было.

Комментарии (0)